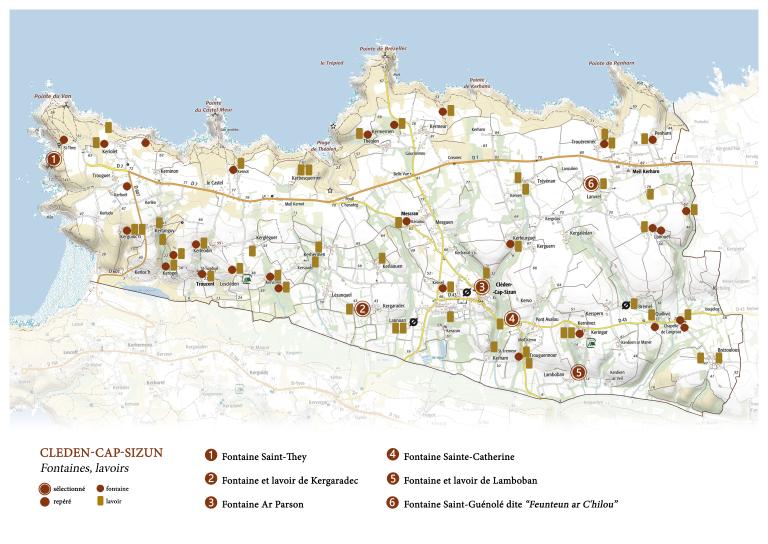

Le recensement réalisé sur la commune de Cleden-Cap-Sizun en 2018 et 2019 a permis de localiser 34 fontaines et 53 lavoirs. D’autres ont été signalés mais n’ont pas pu être observé car détruits ou disparus sous la végétation. Plusieurs photographies contenues dans ce dossier ont été réalisées par les membres de la section patrimoine et généalogie de l’association Cap-Accueil lors d’un important recensement des lavoirs et fontaines du Cap-Sizun toujours en cours. Nombreux sont les édicules qui ont été localisés grâce à ce travail.

Cinq ouvrages font l’objet d’un dossier individuel : les fontaines Sainte-Catherine et Saint-They et les ensembles lavoir–fontaine de Kergaradec, Lamboban et Lanzulien (Saint-Guénolé). Certaines fontaines sont également traitées comme partie constituante de la chapelle ou de l’écart dont elles dépendent. (Fontaine de Langroas, lavoir de Théolen...).

LES FONTAINES :

On distingue deux types de fontaines sur la commune : Les fontaines de dévotion et les fontaines de « village », ou fontaines « rustiques » destinées à l’approvisionnement en eau potable ou à l’alimentation des lavoirs.

Cinq fontaines de dévotion ont été repérées : Elles sont dédiées à saint They, saint Mathieu, saint Tremeur, sainte Catherine et saint Guénolé. Trois d’entre elles sont associées à une chapelle existante (Saint-They et Saint-Tremeur) ou disparue (Saint-Guénolé) et deux sont isolées (Sainte-Catherine et Saint Mathieu).

Trois autres fontaines semblent également avoir une fonction religieuse sans pour autant être rattachée à un saint en particulier : L’une d’elle est intégrée dans le mur d’enclos de la chapelle de Langroas, une autre, dite « feunteun ar person » (la fontaine du curé), se trouve à proximité de l’Eglise Saint-Clet et la troisième a été bâtie à l’est du village de Lamboban à l’époque où le presbytère s’y trouvait.

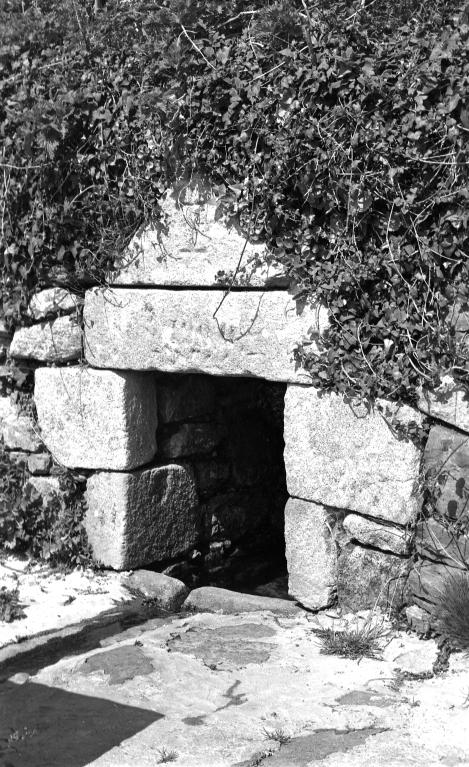

Hormis les fontaines Saint-Tremeur et feunteun ar person qui ne consistent qu’en une simple source protégée d’une dalle de granite intégrée dans la pente du terrain, les autres ouvrages sont soignés et présentent plusieurs effets décoratifs. Il s’agit d’édicules en pierre de taille, à bassin rectangulaire et niche à saint ménagée dans le mur pignon. Le toit peut être à deux pans ou en arc surbaissé. La fontaine associée à la chapelle de Langroas présente une ouverture en anse de panier avec moulure en accolade et jambages chanfreinés.

Notons le cas particulier de la fontaine près de la chapelle Saint-Tugdual qui, malgré ses caractères architecturaux, n’est pas une fontaine de dévotion. L’édicule que l’on observe a été réalisé avec les pierres réemployées d’une ancienne fontaine dédiée à saint Tugdual qui se trouvait plus bas dans le village, de l’autre côté de la route. Ces pierres ont été déplacées dans les années 1970 sur l’emplacement d’un puits creusé vers 1930 par Jean-René Le Moan de Trouzent afin d’éviter à sa famille d'aller jusqu'à Kerleodin prendre de l'eau à la fontaine.

Les autres fontaines de la commune n’ont aucune fonction religieuse. Bien que certaines soient d’une facture soignée (Kerloc’h, Kergaradec, Trouerennec, Lescleden…), la plupart d’entre elles consistaient en de simples trous d'eau à peine maçonnés et recouverts d’une pierre plate. La structure est alors assez simple : le bassin, ainsi que l’édicule qui l’abrite sont de plan rectangulaire, en pierre parfois taillée. Le toit est constitué d’une ou deux dalles de granite. Parfois incluses dans un mur ou un muret (Quillivic, Lannuet, Kerogel…), on peut également les trouver intégrées dans la pente du terrain ou dans un talus (Kerguioc’h, Kerleodin, Kersaudy, Penharn…).

Bien que certaines de ces fontaines se trouvent au cœur du village dont elles dépendent (Trouerennec, Penharn, Kerfeurguel…), on les trouve le plus souvent en périphérie plus ou moins proche. Certaines d’entre elles sont même assez éloignées, comme à Kerninon (350 mètres du village), Lanzulien (250 mètres) mais cela reste plutôt rare.

LES LAVOIRS :

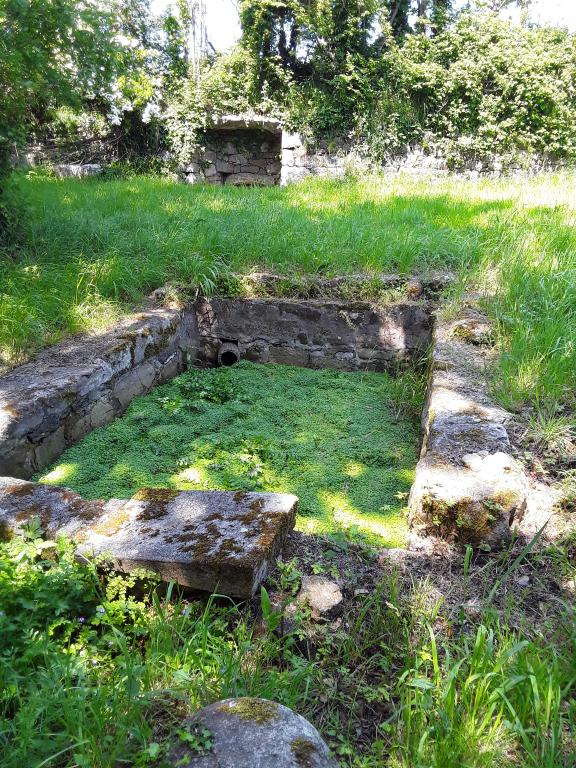

L’étude du cadastre de 1837 ainsi que les témoignages recueillis à Cleden-Cap-Sizun mettent en évidence le nombre très important de lavoirs sur le territoire de la commune. Connaissant les mêmes problèmes de manque d’entretien que les fontaines et compte tenu du fait que certains ont été démontés, le recensement a tout de même permis d’en trouver plus d’une cinquantaine.

Certains lavoirs repérés sur la commune appartenaient à une famille en particulier. Ils peuvent se trouver dans la cour de la ferme, accolée au puits (Kergleguer, Kernevez), sur une parcelle privée proche de l’habitation (Kervizinic, Roz Normant, Kerloc’h…) ou alors dans des endroits plus atypiques comme ce lavoir repéré près de Keriolet aménagé dans une aspérité de la falaise.

Le type de lavoir le plus rencontré reste tout de même le lavoir commun à tout le village (Trouerennec, Théolen, Lannuet, Lescleden…). La plupart d’entre eux a été cimenté vers le milieu du 20e siècle (Lamboban et Trouerennec en 1938, Kerivel en 1949, Théolen, Trouzent, etc…), mais d’autres, peu nombreux, ont conservé un appareillage en moellons de granite.

Ils sont alimentés soit par un ruisseau soit par une fontaine intégrée généralement dans le muret qui entoure le bassin. Ces lavoirs dits « à source » ou « à fontaine » jouissent d’une meilleure réputation que les lavoirs « de ruisseau », car l’eau y est plus claire et plus pure. Une vingtaine d’entre eux a été repéré lors du recensement (Kerogel, Kersaudy, Kerivel, Lamboban…)

Notons que deux poul (trous d’eau) ont été signalés à Kerbesquerrien comme lavoirs bien qu’il n’y ait aucune maçonnerie à observer.

Chargée d'études à l'Inventaire