Isolé sur une hauteur à 200m environ à l’ouest du village de Roscaradec, le seul moulin à vent repéré sur la commune se dresse le long d’un chemin d’exploitation. Seule une partie de sa tour sans toit et sans mécanisme persiste derrière un épais rideau de végétation. Il s’agit d’un moulin de type « moulin à tour en pierre » que l’on retrouve partout sur les zones littorales du Finistère.

Ces moulins ont un seul étage et sont plutôt bas. Le vent étant omniprésent, on n’a donc pas besoin de le chercher en hauteur. Le toit, posé sur le fût, est tournant. Une « queue » en chêne (lostenn) est aménagée de l’autre côté des ailes. Quelques personnes, un âne ou même encore un cabestan peuvent manœuvrer cette queue afin d’orienter les ailes face au vent. Pour aider, on pouvait se servir de pierres plantées dans le sol autour des moulins permettant de prendre appui.

Les ailes sont au nombre de quatre. Voici comment Christian Pelras les décrit en 1963 : « Les ailes avaient la forme d’échelles doubles sur lesquelles étaient tendues des voiles passant alternativement entre les « échelons ». On les déroulait de l’extrémité vers le centre, et pour ce faire, le meunier devait grimper sur les ailes comme un gabier dans sa masure. »

Deux portes sont aménagées sur la tour en fonction des vents dominants: l’une au sud-ouest et l’autre au nord-ouest (approximativement) de façon à ce que l’intérieur soit toujours accessible.

Une fenêtre est systématiquement ouverte à l’étage au sud pour plus de lumière. Cette fenêtre était aussi utilisée pour l’entretien des ailes du moulin. D’autres fenêtres, plus petites, sont également visibles à d’autres endroits du fût aussi bien au rez-de-chaussée qu’à l’étage, notamment un jour pour éclairer l’escalier.

En ce qui concerne les matériaux du toit, les bardeaux de châtaignier ont remplacé le chaume. L’utilisation d’ardoises est assez rare à cause des vibrations produites par le mécanisme en action.

L’intérieur du moulin présente un escalier en pierre sous lequel se trouve une niche pour poser la couche du meunier, une cheminée lui faisant face et de nombreuses petites niches murales. La fumée de la cheminée s’échappe par un petit trou rectangulaire aménagé dans la maçonnerie à mi-hauteur du fût.

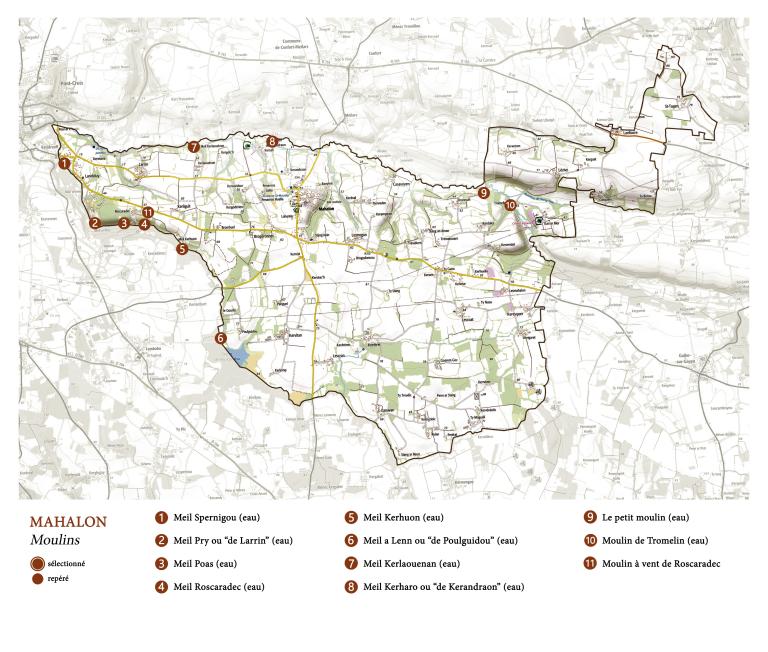

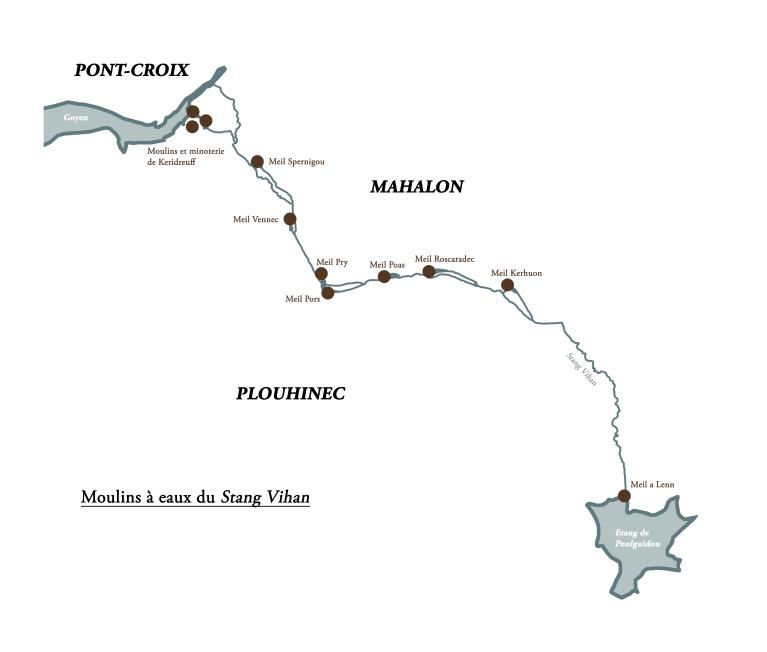

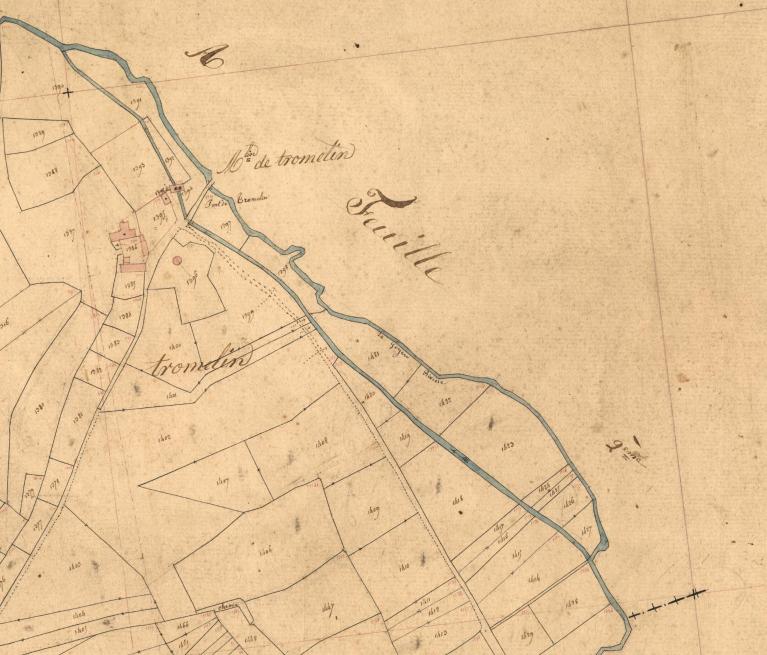

Les moulins à eau de la commune se trouvent sur deux importants cours d’eau : le Goyen (Meil Kerharo, Kerlaouenan, Tromelin et le petit moulin) et le « Stang Bihan » ou « Frout » qui marque la frontière avec Plouhinec à l’ouest de la commune. Ce ruisseau provient de l’étang de Poulguidou et alimente neuf moulins dont six à Mahalon.

Les moulins à eau de Mahalon fonctionnaient à l’origine avec une (ou plusieurs) roue à aube horizontale (appelée roue à pirouette dans le Finistère) située en dessous des meules. Ils étaient construits au-dessus d’une sorte de tunnel où l’eau, en dévalant plusieurs cascades successives, venait actionner la roue. Dans les cas observés, cette eau venait d’un bassin de rétention créé à proximité du moulin alimenté par un bief.

Comme certains meuniers étaient aussi agriculteurs, les moulins à eau notamment sur le Stang Vihan se trouvaient dans une petite ferme où ils occupaient une place parmi les bâtiments agricoles.

Hormis le moulin de Kerlaouenan, transformé en minoterie au début du 20e siècle qui présente un étage et un toit en croupe, les autres moulins observés sur la commune sont de petits bâtiments en rez-de-chaussée appareillés en moellon parfois enduits.

Chargée d'études à l'Inventaire