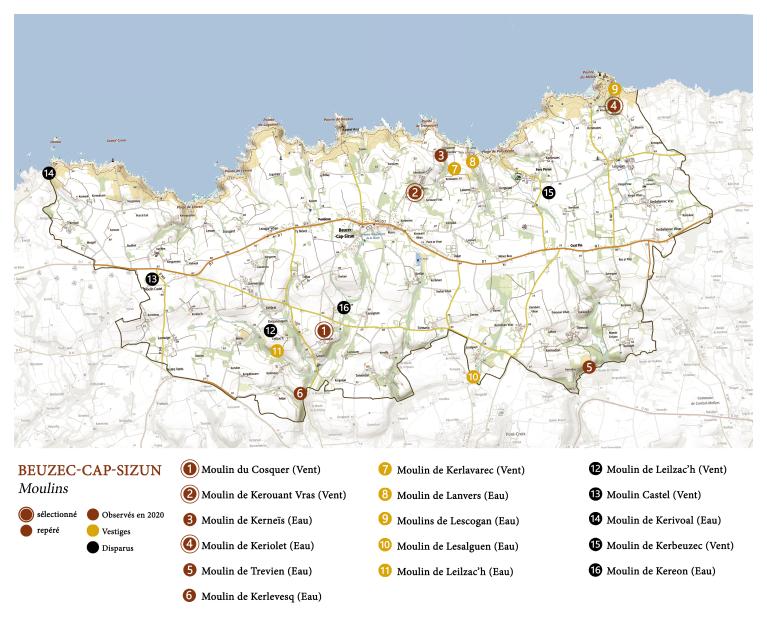

Les moulins à vent de la commune, présents ou disparus, sont tous isolés des villages, occupant une hauteur à l’écart des habitations.

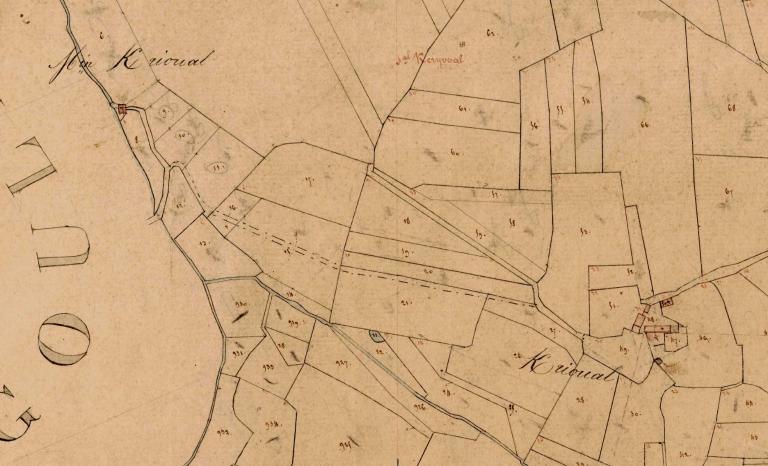

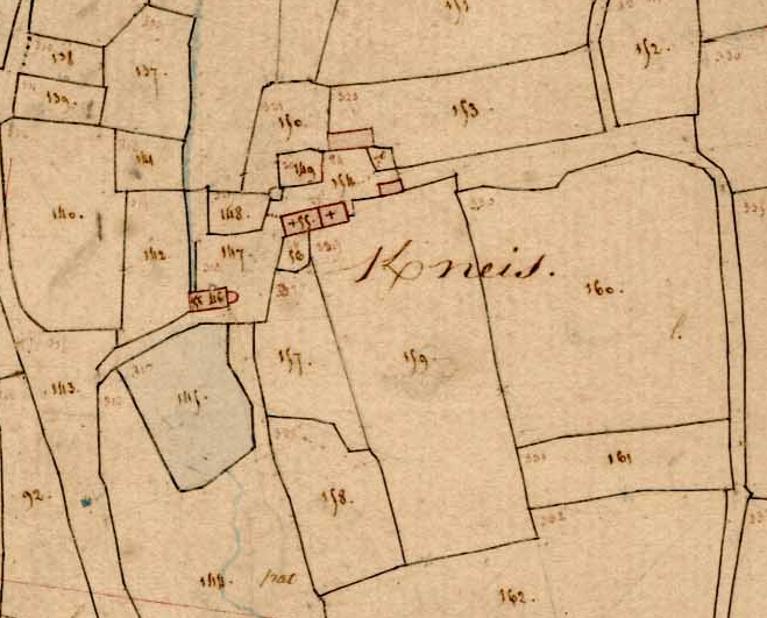

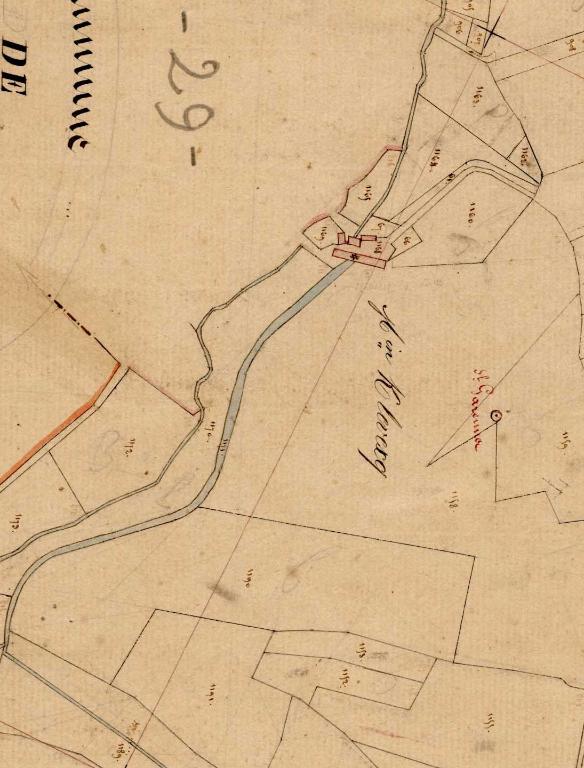

Les quatre moulins à eau qui se trouvent (ou se trouvaient) dans la partie nord de Beuzec-Cap-Sizun fonctionnent au moyen de quatre petits ruisseaux distincts qui prennent leur source dans la commune et viennent se jeter à la côte (Keriolet, Lanvers, Kerivoal et Kerneïs). Les autres occupent la partie sud et sont placés sur les nombreux affluents du Goyen qui alimentent également de nombreux moulins pontécruciens et meilaristes : Leilzach et Kerlevesq partagent le même cours d’eau, en amont des moulins de Sugensou et Lespoul (Pont-Croix), Lesalguen précède les moulins de Quenictuec et moulin Vert (Pont-Croix), alors que Trevien, aménagé sur le ruisseau de Lochrist, se situe entre Poulbleis (Confort-Meilars) en amont et Quenic Beuzec (Pont-Croix) et Guizec (Confort-Meilars) en aval.

Les moulins à vent.

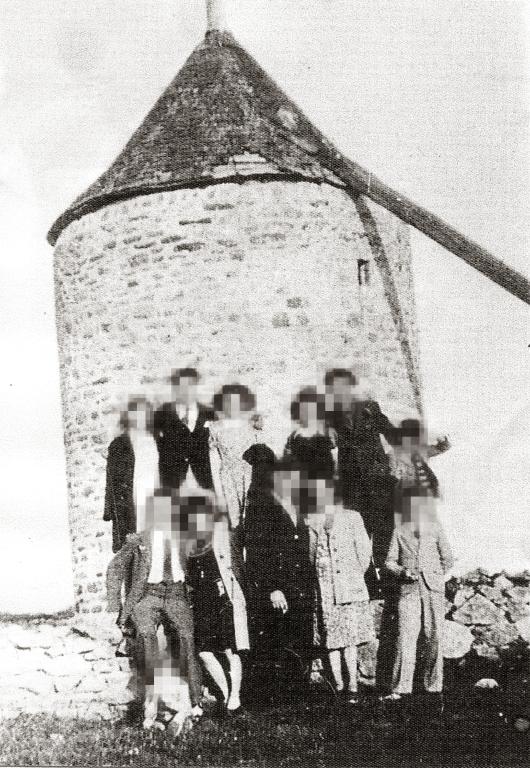

Les moulins à vent de Beuzec-Cap-sizun sont du type « moulin à tour en pierre » que l’on retrouve partout sur les zones littorales du Finistère. Ils ont un seul étage et sont plutôt bas. Le vent étant omniprésent, on n’a donc pas besoin de le chercher en hauteur. Le toit, posé sur le fût, est tournant (bois sur bois avec beaucoup de graisse de cochon). Une « queue » en chêne (lostenn) est aménagée de l’autre côté des ailes. Quelques personnes, un âne ou même encore un cabestan peuvent manœuvrer cette queue afin d’orienter les ailes face au vent. Pour aider, on pouvait se servir de pierres plantées dans le sol autour des moulins permettant de prendre un bon appui.

Les ailes sont au nombre de quatre. Voici comment Christian Pelras les décrit en 1963 : « Les ailes avaient la forme d’échelles doubles sur lesquelles étaient tendues des voiles passant alternativement entre les « échelons ». On les déroulait de l’extrémité vers le centre, et pour ce faire, le meunier devait grimper sur les ailes comme un gabier dans sa masure. »

Les deux tours observées sur la commune et une photographie ancienne du moulin de Kerlavarec montrent un appareillage en moellons de granite. Deux portes y sont aménagées en fonction des vents dominants: l’une au sud-ouest et l’autre au nord-ouest (approximativement) pour qu’une entrée soit accessible quel que soit le sens du vent.

Une fenêtre est systématiquement ouverte à l’étage au sud pour plus de lumière. Cette fenêtre était aussi utilisée pour l’entretien des ailes du moulin. D’autres fenêtres, plus petites, sont également visibles à d’autres endroits du fût aussi bien au rez-de-chaussée qu’à l’étage, notamment un jour pour éclairer l’escalier.

En ce qui concerne les matériaux du toit, les bardeaux de châtaignier ont remplacé le chaume. L’utilisation d’ardoises est assez rare lorsque le moulin est actif à cause des vibrations produites par le mécanisme en action.

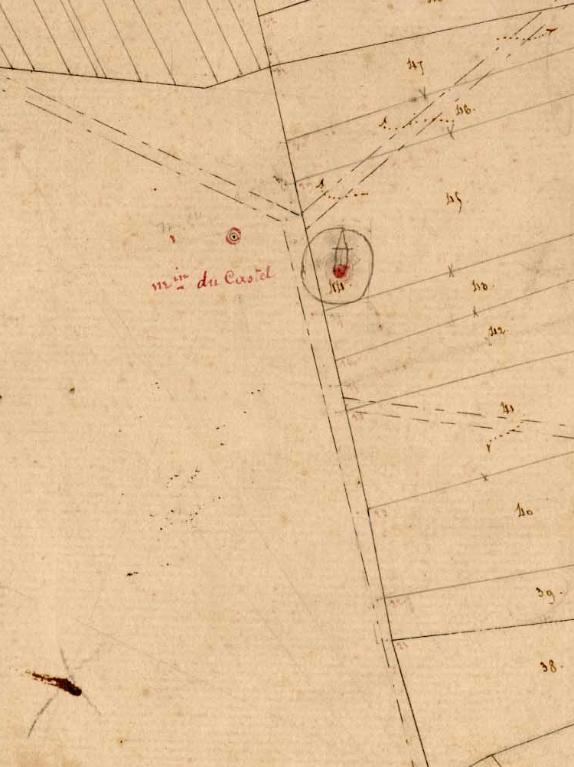

L’intérieur est toujours aménagé de la même manière : un escalier en pierre sous lequel se trouve une niche pour poser la couche du meunier, une cheminée lui faisant face et de nombreuses petites niches murales. La fumée de la cheminée s’échappe par un petit trou rectangulaire aménagé dans la maçonnerie à mi-hauteur du fût. Le moulin de Kerouant Vraz a conservé cet aménagement alors que le moulin du Cosquer, transformé en habitation, a su tout de même préserver sa cheminée.

Les moulins à eau.

Les moulins à eau de Beuzec-Cap-Sizun sont des bâtiments de taille diverses mais généralement de plan rectangulaire, en rez-de-chaussée, avec un toit à longs pans aujourd’hui en ardoises. Ils fonctionnaient à l’origine avec une roue à aube horizontale (appelée roue à pirouette dans le Finistère) située en dessous de la meule. Ils étaient construits au-dessus d’une sorte de tunnel où l’eau, en dévalant plusieurs cascades successives, venait actionner la roue. Dans tous les cas observés, cette eau venait d’un bassin de rétention créé à proximité du moulin alimenté par un bief. Seul le moulin de Keriolet a opté dès 1878 pour une roue à augets verticale.

Comme certains meuniers étaient aussi agriculteurs, il est courant de voir des moulins à eau se trouvant dans une petite ferme où ils occupaient une place parmi les bâtiments agricoles comme c’est le cas ici à Kerneis, Trevien et Kerlevesq. Cependant, le nombre de moulins à eaux isolés des habitations est assez élevé sur la commune par rapport à l’ensemble du territoire (Lesalguen, Leilzac’h, Kerivoal, Kereon, Lanvers, Keriolet).

Chargée d'études à l'Inventaire