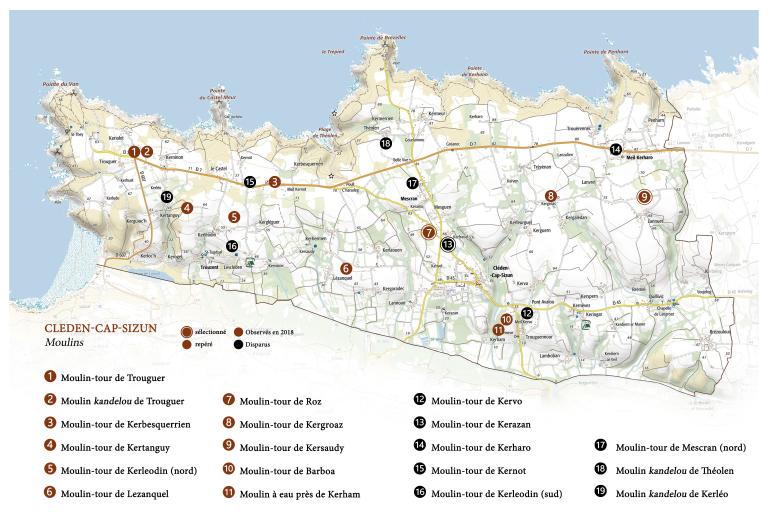

On trouve deux types de moulins à vent à Cléden-Cap-Sizun : le moulin à tour en pierre que l’on retrouve partout sur les zones littorales du Finistère et le moulin sur pivot ou moulin kandelou nombreux dans le Cap-Sizun et à Ouessant.

LES MOULINS-TOUR

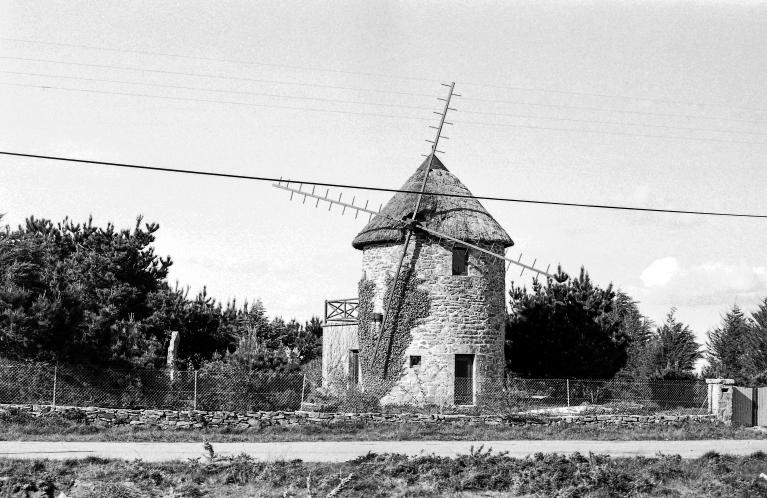

Les moulins à tour en pierre du Cap-Sizun ont un seul étage et sont plutôt bas. Le vent est omniprésent, on n’a donc pas besoin de le chercher en hauteur. Le toit, posé sur le fût, est tournant (bois sur bois avec beaucoup de graisse de cochon) et une « queue » (lostenn en breton) en chêne un peu courbée est aménagée de l’autre côté des ailes.

Quelques personnes, un âne ou même encore un cabestan peuvent manœuvrer cette queue et ainsi orienter les ailes face au vent. Pour aider, on pouvait observer autour des moulins des pierres plantées dans le sol permettant de prendre un bon appui.

Les ailes sont au nombre de quatre. Voici comment Christian Pelras les décrit en 1963 : « Les ailes avaient la forme d’échelles doubles sur lesquelles étaient tendues des voiles passant alternativement entre les « échelons ». On les déroulait de l’extrémité vers le centre, et pour ce faire, le meunier devait grimper sur les ailes comme un gabier dans sa masure. »

Le fût a généralement des murs appareillés en moellons de granite d’extraction locale (sauf le moulin de Kersaudy, à Lannuet, qui est en pierres de taille). Deux portes y sont aménagées en fonction des vents dominants: l’une au sud-ouest et l’autre au nord-ouest (approximativement). Lorsque le vent est au sud-ouest, la porte de ce côté devient inaccessible à cause des ailes qui tournent presque jusqu’au sol. On utilise donc l’autre porte.

Une fenêtre de bonnes dimensions est systématiquement ouverte à l’étage au sud pour plus de lumière. Cette fenêtre était aussi utilisée pour l’entretien des ailes du moulin. D’autres fenêtres, plus petites, sont également visibles à d’autres endroits du fût aussi bien au rez-de-chaussée qu’à l’étage, notamment un jour pour éclairer l’escalier.

En ce qui concerne les matériaux du toit, les bardeaux de châtaignier ont remplacé le chaume. L’utilisation d’ardoises est assez rare à cause des vibrations produites par le mécanisme en action.

L’intérieur des moulins est globalement aménagé de la même manière dans toute la commune : un escalier en pierre sous lequel est aménagée une niche pour poser la couche du meunier, une cheminée lui faisant face et de nombreuses petites niches murales. La fumée de la cheminée s’échappe par un petit trou rectangulaire aménagé dans la maçonnerie à mi-hauteur du fût.

Le mécanisme se trouve à l’étage. La majeure partie des éléments est en chêne (chemins dormant et tournant, bras, lanterne, rouet, etc…) mais les dents du rouet et les fuseaux de la lanterne étaient faits en bois plus dur comme le cormier.

Les deux meules étaient en pierre meulière importée par bateau en plusieurs morceaux. Avant cela, elles étaient en granite monolithe provenant de carrières situées entre le Guilvinec et Penmarc’h.

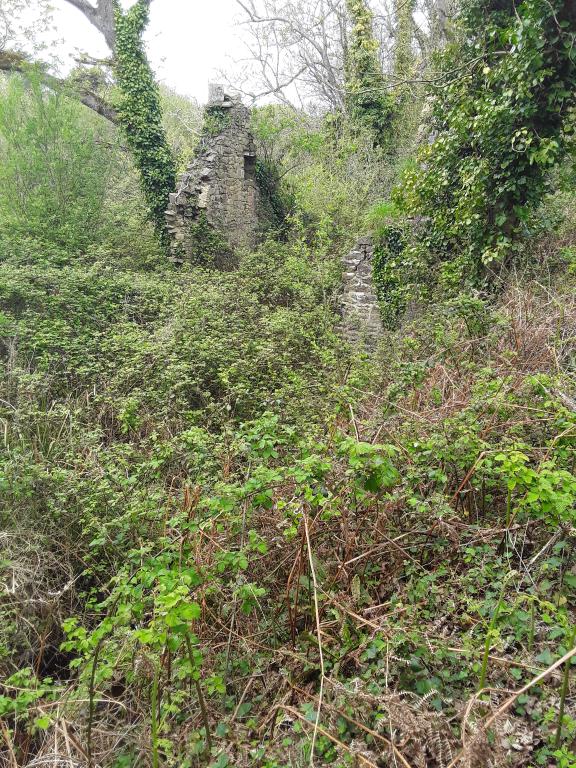

LES MOULINS KANDELOU

Il s’agit de petits moulins « de ferme » ou « familiaux » utilisés et fabriqués par des paysans. Ils étaient pensés dans le but de s’affranchir des meuniers professionnels et de la tutelle des grands moulins, vraisemblablement dans la seconde moitié du 19e siècle. (M. Gautier, 1969)

Ces petits moulins sont composés d’un corps cylindrique construit en bois qui s’oriente selon le vent. Ce corps, qui porte le mécanisme et les meules, repose sur une base maçonnée en granite, elle-même cylindrique.

Les vestiges de l’un d’eux se trouve dans un champ à Théolen (meil Guezennec). Il y en avait également un à Kerléo qui a disparu mais a été immortalisé par Mathurin Meheut.

Un moulin de ce type a été construit in-situ près du moulin de Trouguer dans un but pédagogique.

Chargée d'études à l'Inventaire