LE HAMEAU.

La commune est composée de deux zones géographiques aux caractéristiques relativement opposées. La partie nord, bordée par les falaises de la baie de Douarnenez, est un plateau peu accidenté offert à tous les vents dont la végétation est assez rare sinon autour des habitations et dans de rares déclivités. La partie sud, quant à elle, est un paysage de collines et de vallées à la végétation plus dense. Malgré tout, l’implantation des villages sur l’ensemble du territoire de la commune est régulière.

L’habitat est dispersé, en écarts plus ou moins importants. La moitié des villages étaient composés en 1837 de deux ou trois feux (Leilzac’h, Le Merdy, Kerzoal, Mesgall…), mais il existe à Beuzec-Cap-Sizun un nombre non négligeable de fermes ou maisons isolées (Tronin, Kerrien, Kerneis…). Les autres villages se composent de 5 à 7 feux en moyenne. Le village de Pors Peron, remarquable par ses 13 feux, est le seul dont la population avoisine celle du bourg (16 feux).

Notons que le rôle habituellement structurant et fédérateur qu’ont les puits et les fours à pains dans d’autres territoires de la région est quasiment absent du Cap-Sizun car chaque ferme possède généralement l’un ou l’autre (voire l’un et l’autre). Ici, c’est plutôt le lavoir maçonné à usage communautaire qui remplit ce rôle, bien qu’il soit souvent éloigné du centre du village.

MATÉRIAUX.

Le sous-sol de Beuzec-Cap-Sizun présente deux bandes de granulites au nord et au sud séparées d’une zone de micaschistes. Ces matériaux d’extraction locale sont tous deux utilisés dans la construction des bâtiments.

Le moellon est utilisé pour le gros œuvre (pignons, élévations antérieures et postérieures, la plupart des dépendances) et l’usage de la pierre de taille est généralement limité aux chainages d’angles, bandeaux, corniche du toit, souches de cheminées et encadrement des baies. On peut observer toutefois la pierre de taille dans la conception de certains puits (Mesgall, Le Merdy, Kerennou…).

L’usage du moellon enduit était majoritaire sur les façades antérieures des logis, mais il arrivait, sur certaines très rares fermes à logis à étage, que ce soit la pierre de taille qui soit employée (seulement 5 repérées dans la commune : Lannuign (x2), Kerrien, Kerlan et Lesalguen). Le moellon non enduit est de plus en plus visible en façade. En plus des rares maisons élevées en moellons sans volonté d’y poser un enduit (Kerourec), ces dernières décennies ont vu les propriétaires de maisons traditionnelles ôter l’enduit de leur façade dans un but exclusivement esthétique, motivés par un effet de mode.

LA FERME ET SES BÂTIMENTS.

Commune rurale malgré ses plus de 13 kilomètres de côte, l’écrasante majorité des bâtiments traditionnels recensés et sélectionnés sur Beuzec-Cap-Sizun appartiennent à d’anciennes fermes. On y observe deux types : la petite ferme dont l’activité n’est qu’un revenu d’appoint pour un pêcheur, artisan ou manœuvrier et la grande ferme constituée d’un ensemble de dépendances dont l’activité est exclusivement agricole.

La petite ferme est peu représentative de l’habitat de Beuzec-Cap-Sizun. Elle possède un logis sans étage et une ou deux petites dépendances en enfilade. L’une d’entre elles a été observée à Moulin Castel, où l’on peut observer un logis accolé à une écurie avec, en retour de cette dernière, une étable avec crèche à cochon et petit poulailler.

La grande ferme, soit environ les trois quarts des habitations recensées dans la commune, est un ensemble de dépendances variées, aux fonctions spécifiques, organisé autour d’un logis à étage. « Ici, étable, écurie, porcherie, grange, remise, fournil et puits sont dispersés autour de la cour. Celle-ci est soigneusement close de grands murs de pierre où s’expriment à la fois la nécessité de s’abriter du vent et le désir de s’isoler du voisinage. » (Toscer, Douard, 1979)

L’écurie.

Elle est presque systématiquement en enfilade du logis avec quelque fois un véritable étage qui servait d’habitation. Une porte intérieure sur le pignon qui sépare les deux bâtiments permet d’y accéder rapidement. Cette profonde connexion entre le logis et l’écurie est accentuée par le fait que leur façade présente souvent le même décor et le même appareillage, allant jusqu’à laisser penser qu’il s’agit d’un seul et même bâtiment (Leilzac’h, Lannuign, Moulin de Kerlevesq…)

On peut encore observer à l’intérieur des anciennes écuries non rénovées un pavage en galets de mer sur champ en légère pente vers la porte. Ce système permettait une bonne évacuation des purins. D’autres galets, plus longs, ont été observés sortant de la maçonnerie, à l’intérieur de la dépendance. Ces derniers servaient à suspendre le collier et les éléments du harnachement du cheval.

L’étable.

Moins soignée que l’écurie, cette dépendance indispensable pour abriter les vaches et produire le précieux fumier est en moellons et ne porte pas de décor particulier. Elle peut se trouver dans l’alignement principal (Keriffen, Kergounoy, Kervigoudou…) ou isolée dans la cour formant parfois clôture (Kergol Vian).

De taille variable mais toujours sur un niveau, elles ne peuvent pas accueillir plus de deux ou trois vaches dans leur version la plus simple. Leur façade la plus courante présente trois baies : une porte au centre entourée de deux petites fenêtres plus larges que hautes. Elle n’est jamais enduite. A l’intérieur, très peu d’aménagements sont visibles sinon les nombreux trous d’attaches qui étaient disposées dans la maçonnerie. Ces trous sont de petites cavités aménagées dans le mur où l’on coince un galet allongé (Le Merdy) ou une petite pierre (Kerivoal).

Les crèches à cochons.

Les crèches à cochons de Beuzec-Cap-Sizun, comme celles de tout le Cap, sont extrêmement soignées dans leur construction. Il s’agit de petits bâtiments, généralement composé d'un niveau et isolées du logis.

Chaque cochon possède sa propre cellule présentant une porte basse associée à une mangeoire. Chaque cellule est séparée, à l’intérieur du bâtiment, par des cloisons en bois ou en pierre. La longueur du bâtiment est déterminée par le nombre de ces cellules. Elles peuvent varier d’une (le bourg, Leilzac’h...) à quatre (Moulin de Kerlevesq) mais en possèdent généralement deux ou trois.

La mangeoire, appelée louarn (renard (?) dans le Cap-Sizun, est caractéristique du pays. L’ouverture, surmontée d’un linteau droit ou en arc surbaissé, permet de verser directement la bouillie au cochon dans sa crèche sans avoir à y rentrer. La nourriture est guidée par une pierre inclinée et se déverse dans une auge en pierre incorporée à la maçonnerie et accessible de l’intérieur.

Seule une crèche à cochons observée dans la commune, au village du Merdy, présente une façade antérieure en pierres de taille (contre un tiers de ces bâtiments à Cleden-Cap-Sizun), les autres sont en moellons. Une crèche à cochon de Kergol Vras, à l’est de l’alignement principal, est la seule observée à présenter une façade antérieure enduite.

Elles sont de temps en temps associées à une étable (Moulin Castel, Kergol Vian) ou à un petit poulailler (Lannuign, Bourg, Kervillé). Le poulailler est un bâtiment qui présente généralement en façade une porte basse associée à un jour avec appui saillant et larmier qui permettait la circulation des poules. A l’intérieur, on peut observer plusieurs pondoirs encastrés dans la maçonnerie.

La grange.

Ce bâtiment, qui servait à ranger la charrette, le char à banc, divers engins agricoles et éventuellement le pressoir à cidre, est appelé ti kar à l’ouest de la commune ou kaludi à l’est.

Ce dernier possède une porte charretière rectangulaire dont l’ouverture est en plein cintre pour les plus anciennes, puis en arc surbaissé pour finir en arc segmentaire (Toscer, Douard, 1979). On observe également quelques linteaux droits, notamment à Lannuign, où le linteau en pierre monolithe porte l’inscription sculptée : YVES MOAN.

La grange peut être intégrée à l’alignement principal comme à Mesgall, Lannuign, Lesven ou Le Merdy (dans les deux derniers cas, elle est en appentis). Dans cette position, la porte charretière se trouve en façade. Mais le bâtiment est généralement indépendant et la porte charretière se trouve soit sur le pignon (Kergol Vraz, Kerrien, Kerseon, Kervillé…) soit en façade (Kergonouy). Ce dernier cas étant plus rare.

Les murs sont montés en moellons souvent bruts, parfois enduits, mais aucune grange en pierres de taille n’a été observée à Beuzec-Cap-Sizun.

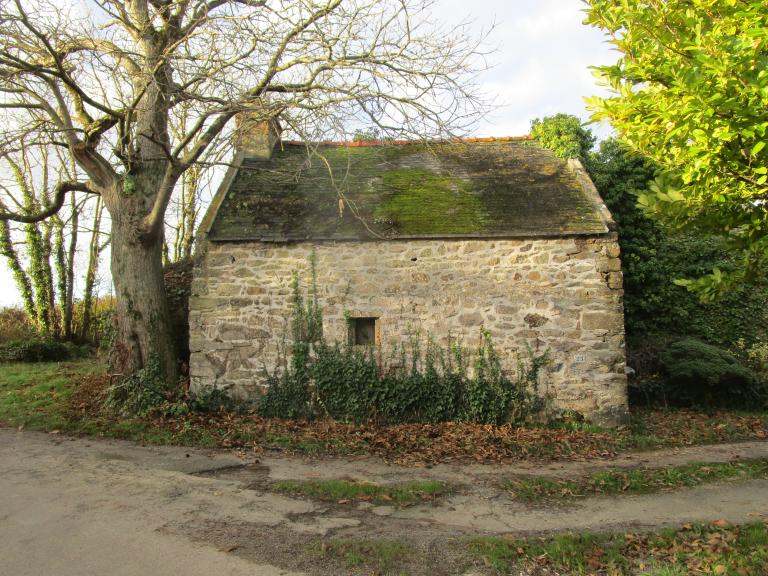

Le fournil, la maison à four.

Souvent isolé des autres bâtiments de la ferme (mais néanmoins dans l’alignement principal à Lesalguen), il s’agit d’un bâtiment aux murs en moellons et toit à longs pans qui accueille un cul-de-four sur l’un de ses pignons (Lillouren, Keranlay, Lesalguen, Kerseon, Pors Peron…). Précisions que nombre d’entre eux sont aujourd’hui en ruines et ne présentent que de rares vestiges à observer.

Le cul-de-four montre un intérieur soigneusement vouté en pierres de tailles et un extérieur en moellon avec dans certains cas une couverture en mottes de terre sur laquelle pousse la végétation. La gueule du four peut présenter plusieurs formes d’ouverture. Elle se trouve au fond de l’âtre d’une cheminée dans lequel est aménagé une niche qui permettait de récupérer la cendre qui sera réutilisée pour la lessive.

La forme circulaire observée sur le mur d’un fournil ruiné du Merdy peut faire penser que celui-ci servait également de buanderie. Il contenait très certainement une cuve à lessive (« bib ») se trouvant à proximité immédiate de la cheminée.

Le puits.

Associé à une ferme (Mesgall, Kerrien, Lillouren) ou une maison (Ponticou, Kerennou) le puits occupe majoritairement trois positions : adossé à la façade antérieure du logis, isolé dans la cour ou intégré dans la maçonnerie de la maison.

Lorsqu’il est adossé au logis (Mesgall, Lannuign, le Merdy), un canal peut être creusé dans le mur permettant ainsi une liaison entre le puits et un évier mural intérieur. On observe également certains puits adossés à des dépendances agricoles : une écurie à Kerrien, un fournil à Lillouren ou une grange à Lannuign.

Le puits isolé dans la cour peut se trouver aussi bien à un mètre du logis (Tronin (disparu), Kervigoudou) qu’à l’extrémité sud de la cour (Kerseon) ou intégré dans le mur de clôture (Ponticou, Kerennou).

Ces puits extérieurs sont maçonnés en pierres de taille (Mesgall, Lannuign, Kerennou, le Merdy…) ou en moellons (Kerzoal, Lillouren, Trenaouret…) Ils sont de section carrée avec un toit pyramidal surmonté d’une sorte de boule plus ou moins ronde (an ado puns, l’aiguille du puits). Certains d’entre eux ont des décors plus poussés comme une corniche (Lannuign) ou un bandeau (Mesgall).

La troisième configuration, plus rare mais présente sur le territoire, est le puits intégré à la maçonnerie de la maison. Deux d’entre eux ont été observés dans un logis de Kervillé et dans une écurie de Kerseon.

Dans tous les cas, le puits est associé à une auge monolithe utilisée comme abreuvoir. Qu’elle soit posée contre lui dans le cas des puits extérieurs ou contre le mur qui accueille le puits, une pierre creuse et un petit évier tous deux intégrés dans la maçonnerie de l’ouvrage permet de remplir cette auge sans sortir le seau.

Autres dépendances.

La crèmerie est un bâtiment en appentis situé généralement contre la façade postérieure du logis. Peu éclairée et accessible de la maison, cette dépendance est toujours au frais, conséquence de sa position au nord. Elle servait à entreposer les produits laitiers dans un environnement favorable. Quelques-unes ont été observées notamment à Kerzoal et Kervigoudou.

La cuisine des animaux est un petit bâtiment avec cheminée servant à la cuisson de la bouillie destinée aux animaux (le gwalien). Rarement observé car la préparation de la bouillie se faisait souvent dans le bas bout du logis, l’un d’eux a toutefois été identifié dans l’alignement principal de la ferme de Kerléac’h. Il s’agit ici d’un bâtiment sur deux niveaux à une pièce par étage et façade enduite percée d’une porte et de deux fenêtres (une au rez-de-chaussée et l’autre à l’étage).

La niche du chien n’est pas une dépendance à proprement parler mais plutôt un aménagement effectué sur un bâtiment. Il s’agit d’un petit abri intégré dans l’épaisseur d’un mur accessible par une ouverture située au niveau du sol. Parfois, les dimensions importantes de cette niche font qu’elle apparait dans le parement intérieur du bâtiment. Ces niches sont aménagées généralement dans le mur antérieur du logis, contre la porte d’entrée (Kerguennec, Lannuign (x2), Leilzac’h, Lesven, Lillouren). Parfois, on les retrouve sur des dépendances comme dans le cas d’une grange de Kerleac’h.

Notons que dans de rares cas, un moulin à pirouette peut prendre place parmi les dépendances agricoles de la ferme. Il peut se trouver dans l’alignement principal (Moulin de Kerlevesq) ou isolé dans la cour (Kerneïs).

LES LOGIS.

Malgré de nombreuses petites variations, ce qui frappe quand on observe les habitations du 19e siècle de la commune, c’est la grande uniformité aussi bien dans l’architecture que dans l’aménagement intérieur. Ces deux aspects de l’habitat sont d’ailleurs profondément connectés.

Exceptés quelques rares exemples observés à Lescogan et Moulin Castel, le logis est toujours exposé au sud. Sa fonction d’habitat est bien séparée de la fonction agricole des autres bâtiments.

Les élévations postérieures sont rarement percées. On peut observer de temps en temps un jour d’escalier (Kerseon) ou une porte, souvent en accolade, située dans l’axe de la porte sud (Le Bourg). Les façades antérieures des logis sont très stéréotypées : on peut déterminer trois schémas principaux qui peuvent s’assortir de quelques variantes : la petite maison sans étage, la maison sans étage avec comble à surcroit et la maison à étage.

La maison à une ou deux pièces en rez-de-chaussée. (un quart des maisons recensées)

A Lanvers, Kervillé ou au bourg, on peut observer de petites maisons à pièce unique sans étage appelées penti, soit « maison à un bout ». Il s’agit ici du plus petit type d’habitation présent sur la commune.

Ce « bout » est en fait la pièce commune : La famille y mange, se réchauffe et dort. L’élévation de la petite maison sans étage, soit l’élévation de la salle commune du Cap-Sizun est la suivante : Une porte, une fenêtre qui éclaire la table et un jour qui éclaire l’arrière cuisine. Cette succession de trois baies de taille décroissante se retrouve dans tous les logis traditionnels de la commune.

Il arrive que les petits logis sans étage aient deux pièces. Dans ce cas, une quatrième baie, de la taille de la fenêtre qui éclaire la table est ouverte de l’autre côté de la porte. (Trenaour, Ponticou, Kerennou…) Cette dernière éclaire un cellier ou un petit débarras. Cette variante du logis à pièce unique se rencontre souvent dans l’habitat côtier dont les parties agricoles sont peu développées voire absentes.

La maison à deux pièces en rez-de-chaussée avec comble à surcroit éclairé par des jours ou des lucarnes. (12% des maisons recensées)

Peu représentatif de l’habitat de Beuzec-Cap-Sizun, ce type de logis ressemble beaucoup au penti vu précédemment. La différence majeure est la hauteur des combles. Le plancher des combles de ce type d’habitation est en effet situé en-dessous du faîte des murs et le volume de comble utilisable est ainsi plus important. Quand des jours d’aération sont ouverts, ils le sont généralement au-dessus des ouvertures du rez-de-chaussée, formant ainsi des travées régulières (Keranlay, Kerguennec, Lillouren). Dans ces trois cas, il s’agit de petits jours en plein cintre appelés chatières. Un logis de Kervillé présente le même type d'élévation mais avec des jours rectangulaires.

On rencontre très peu de maisons présentant un comble à surcroit éclairé par des lucarnes passantes. L’une d’elle, observée à Kerivoal, possède plusieurs dépendances agricoles dont une crèche accolée au logis et un puits. Une autre, à Coat Pin, est sans dépendance et ne possède qu’une pièce en rez-de-chaussée.

La maison à étage carré et généralement deux pièces par étage. (63% des maisons recensées)

Ce type d’habitat est le plus représentatif de la commune. Le rez-de-chaussée est composé de quatre ou cinq ouvertures : la porte d’entrée, deux fenêtres qui l’encadrent et un ou deux jours entre celles-ci et les pignons. L’étage, lui, est ouvert en façade par trois à cinq fenêtres. Les maisons à étage de Beuzec-Cap-Sizun se répartissent donc en deux types principaux : les élévations à travées (trois à cinq) et les élévations en quinconce.

La proportion de maisons à élévation en quinconce est faible (environ 10% des maisons à étage repérées). Elle consiste en une alternance de pleins et de vides selon la configuration suivante : cinq baies au rez-de-chaussée pour quatre fenêtres à l’étage (Lannuign, Kervigoudou, Mesgall…)

L’élévation à trois travées est la plus représentative (40%), elle consiste en trois fenêtres ouvertes à l’étage au-dessus de la porte d’entrée et des deux fenêtres qui l’encadrent (Tronin, Kerennou, Kerseon, Kerleac’h...) L’élévation à cinq travées, bien qu’elle semble réservée aux fermes les plus importantes, a été souvent observée sur la commune (Le Merdy, Kerrien, Kergol Vihan …) tandis que l’élévation à quatre travées est plus rare. L’une d’elles a été observée à Kergounoy.

Les efforts de symétrie n’aboutissent pas toujours et quelques maisons proposent des élévations irrégulières comme à Keriffen ou Lesalguen. Mais il peut s’agir des conséquences de remaniements (agrandissement des baies du rez-de-chaussée dans les deux cas).

Le rythme horizontal des maisons à étage est parfois accentué par la présence d’un bandeau saillant en pierres de taille situé entre les deux niveaux d’habitation. Ce dernier, souvent répété sous la corniche du toit, se détache fortement sur les enduits (Le Merdy, Kergol Vras, Leilzac’h) ou la pierre de taille (Lannuign, Kerrien…)

Les chainages d’angles et encadrements des baies, toujours harpés et en pierres de taille renforcent cette impression de géométrie parfois austère surtout lorsque la façade antérieure est enduite.

Notons pour finir que l’on rencontre aux villages de Ty Nevez ou Trénaour une variante du type à étage très peu représentée sur la commune : la maison à étage carré et une pièce par étage.

Les décors.

Bien que régularité et fonctionnalisme semblent être les principes qui régissent cette architecture, certains éléments ornementaux viennent parfois compléter les compositions décrites plus haut.

Les inscriptions gravées au-dessus des ouvertures (nom des bâtisseurs, de leurs enfants ou signes religieux) en sont l’élément le plus caractéristique. Celles-ci, très présentes sur les maisons à étage sont plutôt rares sur les petites maisons en rez-de-chaussée.

Les corniches du toit du logis peuvent se prolonger aux dépendances attenantes. Bien qu’ayant la fonction d’assurer une meilleure étanchéité du mur, elles sont également très décoratives qu’elles soient moulurées en cavet (une grande majorité), en doucine, en quart de rond ou très rarement agrémentées de denticules comme à Lannuign.

Les souches de cheminées observées sur la commune, quant à elles, proposent plusieurs décors : les plus anciennes (rarement observées) présentent une « baguette » aux deux tiers de leur hauteur (Kerivoal). Sur les maisons du début du 19e siècle, les souches de cheminées sont coiffées par une corniche moulurée en « talon renversé » alors qu’à partir de la seconde moitié de ce même siècle, celles-ci sont chanfreinées. Elles portent parfois un cadran solaire (Kerleac’h, Leilzac’h, Moulin de Kerlevesq). L’un d’entre eux, observé à Kervigoudou, est gravé à même la pierre.

Notons également la présence sur certaines fermes d’une niche à saint aménagée au-dessus de la porte d’entrée du logis (Kerrien, Lannuign, Kerseon, Kerzoal…)

Niches et éviers muraux.

On observe de nombreuses niches murales dans les habitations traditionnelles de la commune. Elles se trouvent autour de la cheminée (dans l’âtre ou au niveau du jour qui éclaire l’arrière cuisine) ou sur le mur sud où elles servaient à placer le pot de chambre du lit-clos.

Les éviers muraux sont plus rares et font généralement partie d’un système ingénieux de circulation de l’eau entre l’intérieur et l’extérieur du logis. Ils sont positionnés à l’endroit de l’arrière cuisine, intégrés dans la maçonnerie du mur au niveau du sol. Ils permettent la vaisselle et sont accompagnés dans tous les cas observés d’étagères en pierres.

ÉVOLUTION DE L'HABITAT TRADITIONNEL ENTRE 1977 ET 2021

La quarantaine d'années d’écart entre les deux enquêtes d’inventaire permettent de mettre en relief certaines tendances concernant l’évolution de l’habitat rural sur la commune.

Outre les restaurations ou les destructions (peu nombreuses) observées entre 2019 et 2021, on remarque que la façon d’habiter une maison traditionnelle a évolué ces dernières décennies - surtout à partir des années 1970 - apportant lumière et augmentation de la surface habitable et ce à des fins de confort.

Amener de la lumière.

Même si l’on remarque une tendance à l’agrandissement au courant du 19e siècle, les ouvertures des maisons traditionnelles de Beuzec-Cap-Sizun sont de dimensions plutôt réduites. Ajoutons à cela que pour se préserver de l’humidité et du fait de l’absence de soleil, la façade nord est aveugle.

Le premier constat est que les baies de la façade antérieure ont été de manière générale largement agrandies. Le petit jour, si représentatif de la disposition des meubles et de la présence du drustuilh, montre maintenant sur certaines maisons des dimensions égales à celles de la fenêtre qui éclairait la table quand ils n’ont pas été transformés en porte ou tout simplement disparu. La fenêtre de la table a également pu être agrandie ou dédoublées dans certains cas (Lesalguen, Keriffen), ainsi que les fenêtres de l’étage.

Il arrive que des fenêtres, portes ou vérandas soient aménagées sur le mur nord du logis et des dépendances attenantes.

Dans le modèle architectural traditionnel, les combles sont aveugles, même si l’on peut remarquer de temps en temps deux jours en pignon pour l’aération. Aujourd’hui, ceux-ci sont habités pour la plupart, surtout dans le cas des penti. La tendance actuelle est donc d’y percer des ouvertures pour apporter un maximum de lumière. Aujourd’hui, la création de lucarnes et de vasistas est devenue courante.

Une troisième solution pour rendre l’intérieur de la maison plus lumineux a été observé sur la commune : la création d’une mezzanine alliée à des ouvertures importantes sur le pan nord du toit. Selon les propriétaires rencontrés ayant opté pour cette solution, tous s’accordent pour dire qu’elle offre deux avantages : la lumière du nord est douce et constante et ce système ne dénature pas la façade.

La plupart des maisons ont également vu leurs speurn disparaitre (cloisons en bois délimitant les pièces). Le décloisonnement permet en effet une meilleure circulation de la lumière et donne par la même occasion une impression de volume plus important.

Gagner en volume.

La maison traditionnelle du Cap-Sizun a été conçue autour d’une pièce commune destinée à abriter toute la famille qui servait de cuisine, de chambre à coucher, de salle à manger, de salle de bain, etc… Les pratiques ainsi que le mobilier ont évolué et les pièces des maisons se sont spécialisées. L’enjeu depuis des décennies est de trouver dans ces maisons la place pour toutes ces « nouvelles » pièces et nouveaux meubles. Cet enjeu est d’autant plus important lorsqu’il s’agit de maisons élémentaires.

On observe en premier lieu une volonté de gagner de la hauteur sous plafond. Pour ce faire, deux solutions ont été rencontrées : Décaisser le sol du logis et surélever le plancher de l’étage.

Mais la manière la plus courante et la plus efficace pour gagner du volume et aménager de nouvelles pièces à vivre c’est de remanier les dépendances agricoles, notamment l’écurie attenante. En effet, lorsqu’elle a été remaniée, cette dépendance est aujourd’hui majoritairement transformée en cuisine. Placards, éviers, table à manger, lave-vaisselle ont remplacé ici les stalles, auges à piler la lande et animaux.

Les crèches à cochons, du fait de leur petite taille, peuvent servir de débarras, d’abri de jardin ou d’atelier. Les granges et étables sont plus volumineux. Certaines d’entre elles sont même devenues des habitations à part entière : résidences principales (Leilzac’h) ou gîtes ruraux (Kergol Vras).

Chargée d'études à l'Inventaire