La demande d’édifier un phare à l’entrée de la Baie de Douarnenez émane des pêcheurs de cette ville qui, dans les années 1870, n’avaient aucun moyen d’éviter les écueils du Bouc et de la Basse Vieille lorsqu’ils rentraient au port de nuit et par le nord. Une commission nautique réunie le 10 mai 1876 reconnait immédiatement l’intérêt d’un tel projet. Selon eux, en plus de rendre l’entrée et la sortie de la Baie aussi sûre que possible pour les patrons de pêche locaux il devra aussi concourir le plus efficacement possible à la navigation hauturière.

Si les pêcheurs préconisaient l’installation du feu sur le Cap de la Chèvre, la commission a vite écarté cette hypothèse pour se concentrer sur la côte sud de la Baie, dans les environs de Beuzec-Cap-Sizun. Deux emplacements ont été débattus : la pointe de Luguenez et la pointe du Millier. C’est le second qui est choisi.

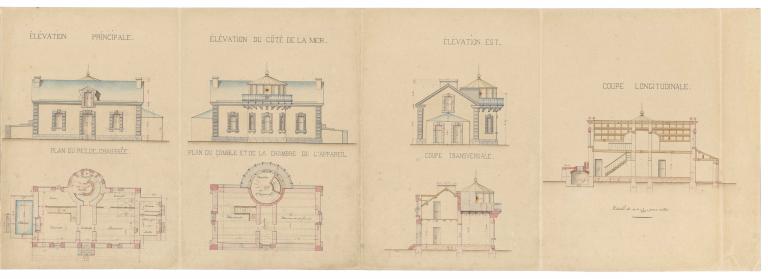

L’Administration des Phares et Balises opte pour l’établissement d’un feu porté par une tourelle intégrée à la maison du gardien. La « maison-phare » sera élevée sur le haut de la falaise du Millier, à 28m au-dessus du niveau des plus hautes mers.

C’est au breton Louis Harel de la Noé, alors jeune ingénieur des Ponts et Chaussées de 27 ans, qu’a été confié le soin de dresser son plan (ce dernier servira plus tard à l’édification d’un bâtiment jumeau à Beg Leguer, Lannion).

Après l’acquisition d’une portion de lande de 95 ares dépendant de la ferme voisine de Keriolet, la construction de l’ouvrage est adjugée en aout 1879 à Eugène Guillerm père, entrepreneur à Pont-l’Abbé. Malgré quelques modifications du plan original (notamment sur la lucarne de la maison), les travaux sont lancés en 1880. L’Administration prononce la réception définitive de l'ouvrage le 5 avril 1882.

Lorsque le phare est allumé pour la première fois le 15 mars 1881, il éclaire environ la moitié de l’horizon maritime en allant d’est en ouest par le nord. Feu fixe, il comporte alors 3 secteurs blancs, un secteur rouge et un secteur obscur.

Le premier secteur blanc s’étend de l’écueil de la basse-jaune jusqu’à celui de la basse-vieille et le secteur rouge couvre cet écueil. Le second secteur blanc éclaire la zone située entre la Basse Vieille et le Bouc, le secteur obscur signale le Bouc et le Cap de la chèvre et le troisième secteur blanc s’étend sur la baie de Douarnenez, jusque à la pointe de la Jument.

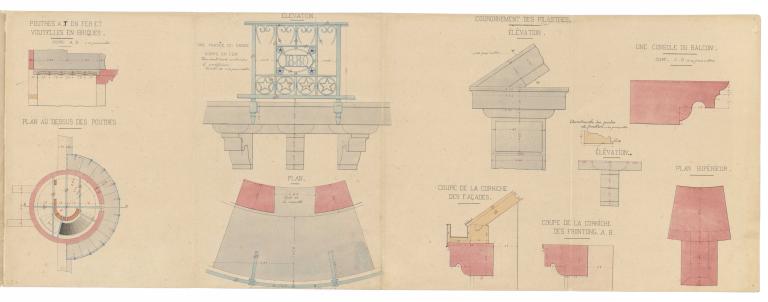

Tout comme la maison de gardien qui est assez unique en son genre, la lanterne diffère notablement des types adoptés à cette époque pour les feux de même ordre dans le Finistère. Vitrée seulement sur la moitié de la circonférence, elle présente un diamètre de 4 m contre 1 m 80 habituellement. Cette augmentation a pour but d’annuler autant que possible les angles d’indécision qui existent entre chacun des secteurs et de donner ainsi plus de sécurité à la navigation.

Dans ses premières décennies de fonctionnement, le foyer lumineux est constitué d’une lampe à pétrole à deux mèches placée à 6m10 au-dessus du sol, soit 34m au-dessus des plus hautes mers.

Le premier changement dans le système d’éclairage intervient en 1911 avec le remplacement des mèches par un manchon à pétrole.

Puis, au début des années 1930, un secteur vert est substitué au secteur obscur et le feu devient à occultations. Electrifié en 1965 et automatisé en 1993, le phare du Millier fonctionne en 2024 au moyen d’une lampe halogène et ses différents secteurs blanc, verts et rouges à 2 occultations toutes les 6 secondes se voient à 11, 12 et 16 milles selon la couleur.

Six familles de gardiens s’y succèdent de 1880 à 1993. C’est à l’une d’elles – les MALGORN, gardiens de 1945 à 1968 - que l’on doit le rehaussement du logis. En effet, l’été 1950 voit les combles du logis devenir un véritable étage habitable et éclairé par deux nouvelles lucarnes.

En 2024 l’édifice est la propriété du Conservatoire du littoral et est ouvert au public dans la période estivale malgré un accès à la lanterne réservé aux Phares et Balises.

Chargée d'études à l'Inventaire