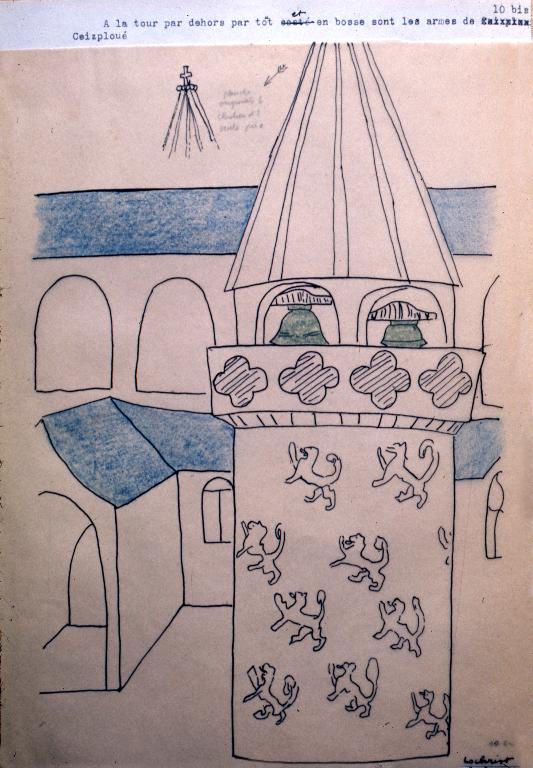

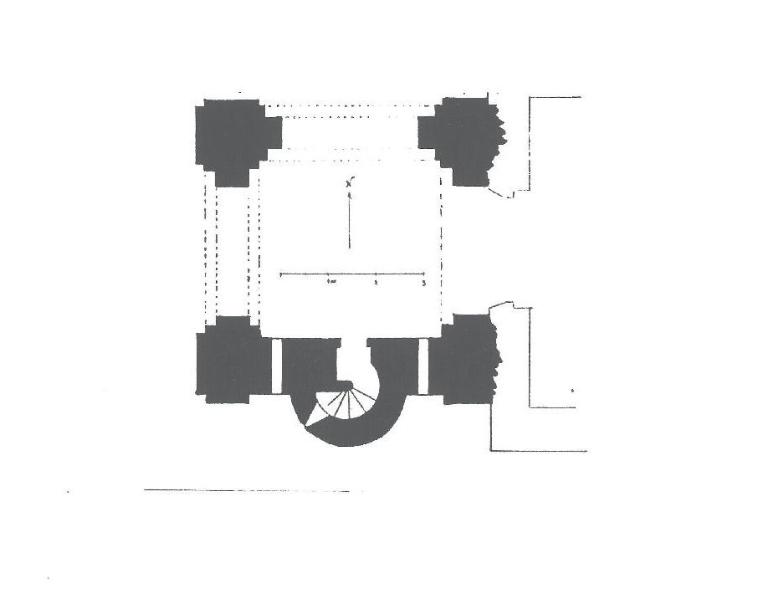

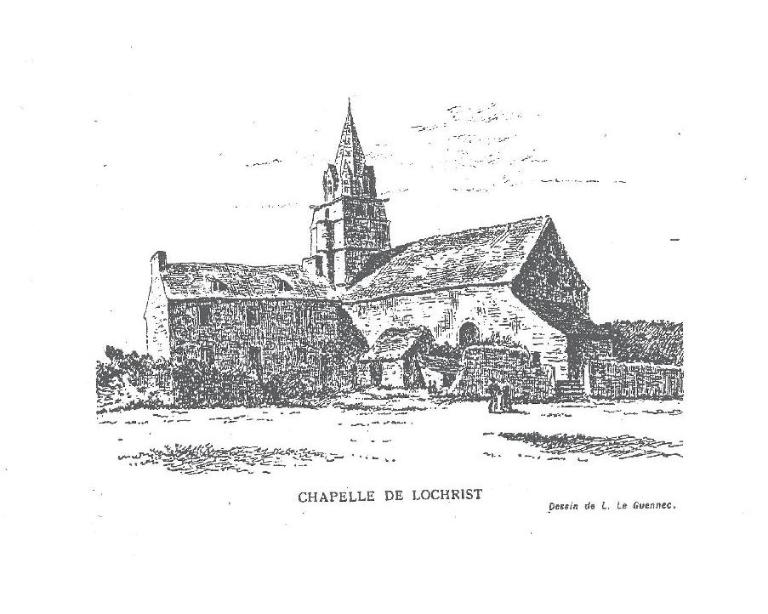

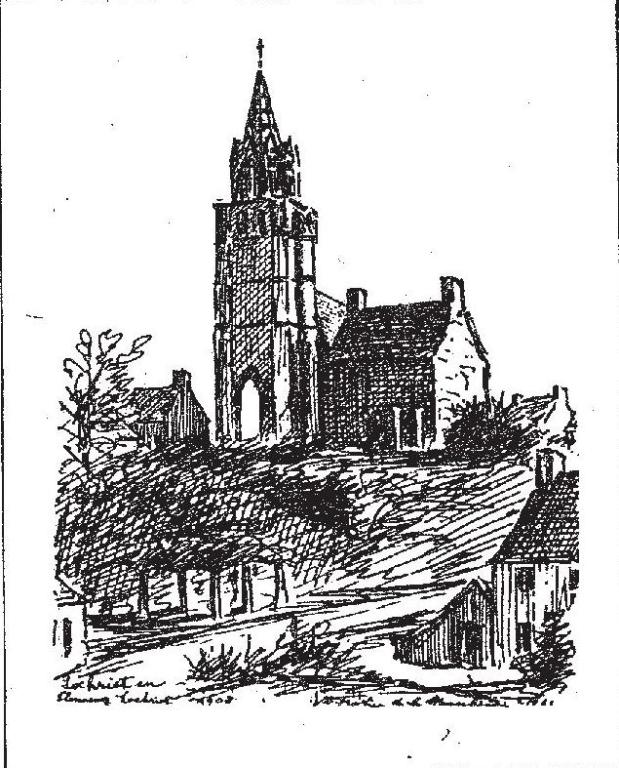

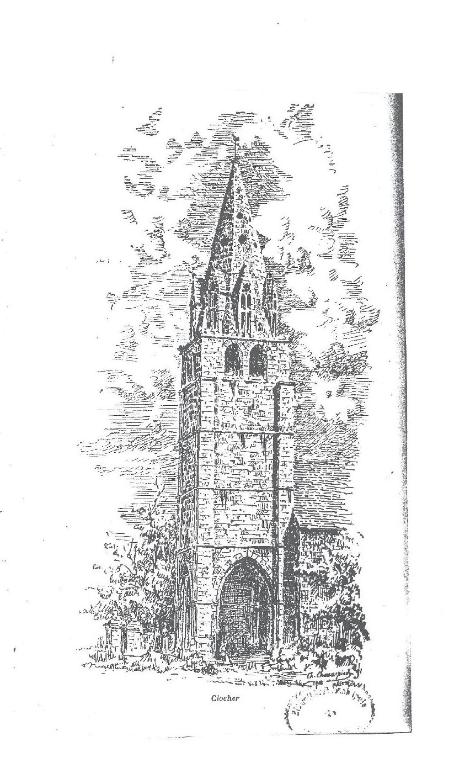

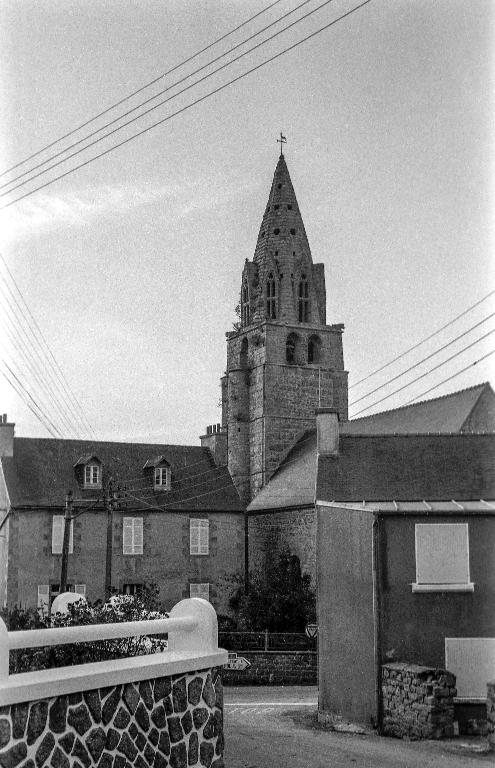

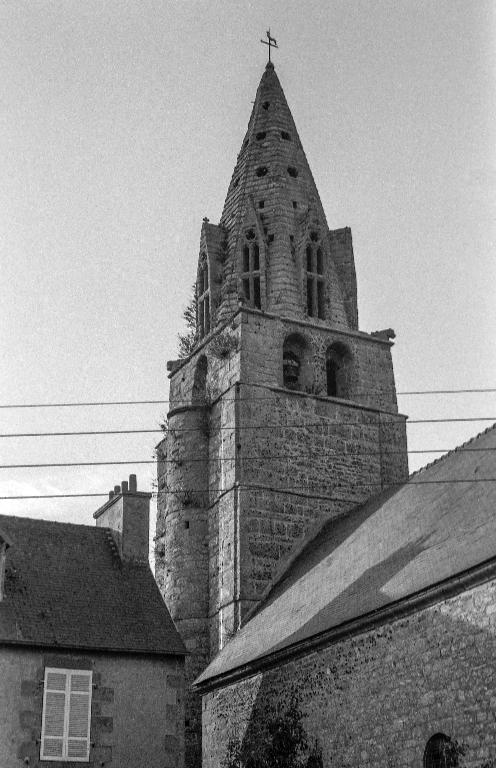

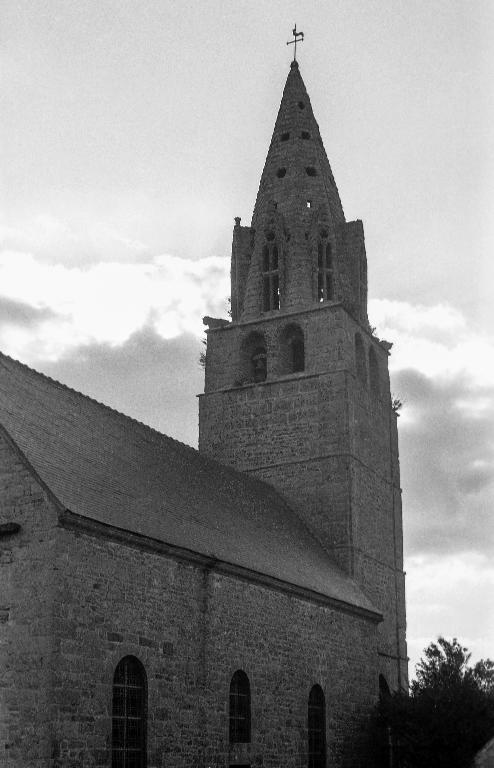

Clocher-porche, en grand appareil de granit, reposant sur quatre grands arcs brisés en tiers-point, à arêtes vives, dont les piédroits, également sans moulures, sont surmontés d'un tailloir continu (bande et quart-de-rond). La bande est en plusieurs endroits gravée de traits formant chaînette, de crossettes, etc.

Chacune des quatre piles, de plan cruciforme, reçoit, du côté de l'arcade, la retombée des voussures brisées. Sur les autres côtés, la saillie formant pilastre agit comme contrefort, flanquant la tour jusqu’à l'étage des cloches, après lequel s'élève la flèche octogonale que l'époque gothique substitua au couronnement primitif, vraisemblablement en bois.

La tour est divisée, dans le sens de la hauteur, en cinq parties ou étages, par un cordon plat. Celui du second étage, sur la face ouest, est décoré de gravures semblables à celles des tailloirs de la base.

Une tourelle cylindrique d'escalier à vis est engagée sur le côté sud de la tour et monte jusqu'à la chambre des cloches. À environ deux mètres du sol, une grande dalle de pierre, encastrée dans le mur de cette tourelle où elle est posée sur champ, présente sur sa tranche une longue tige sculptée de crossettes adossées que prolonge un épi de seigle ou de blé barbu. Je crois y voir un remploi de l'époque carolingienne. La saillie des hauts pilastres-contreforts est faible ; l'appareillage, excellent, de grand module. La tour n'est éclairée que par de hautes meurtrières sans ébrasement jusqu'au cinquième des cordons ci-dessus. À ce niveau était la chambre des cloches ajourée, à l'est et à l'ouest, de deux grandes baies plein cintre ; au nord et au sud, d'une seule. Ces ouvertures, sans moulures, sont ébrasées extérieurement pour mieux diffuser les ondes sonores.

L’emploi simultané des grandes arcades brisées et des ouvertures en plein cintre, les hauts contreforts plats flanquant perpendiculairement les angles, la présence d'un très grand appareil à la base, autant de caractères qui incitent à dater cet imposant clocher, insolite à cette place en Bretagne, à l'époque romane. En revanche, l'emploi à la base d'arcades résolument brisées ne permet pas de le reporter au-delà de l'extrême fin du XIIe siècle, voire au début du XIIIe siècle, tandis que son type de clocher de façade, son importance monumentale, qui l'apparent à la tour d'Hastings de Tréguier, engagent à y voir le résultat d'une influence étrangère à la Bretagne. Le célèbre clocher de la collégiale de Mortain, en Basse-Normandie, avec son élégante simplicité et ses grands contreforts élancés, se présente alors naturellement à l'esprit.

(Roger GRAND, L'art roman en Bretagne)

Photographe à l'Inventaire