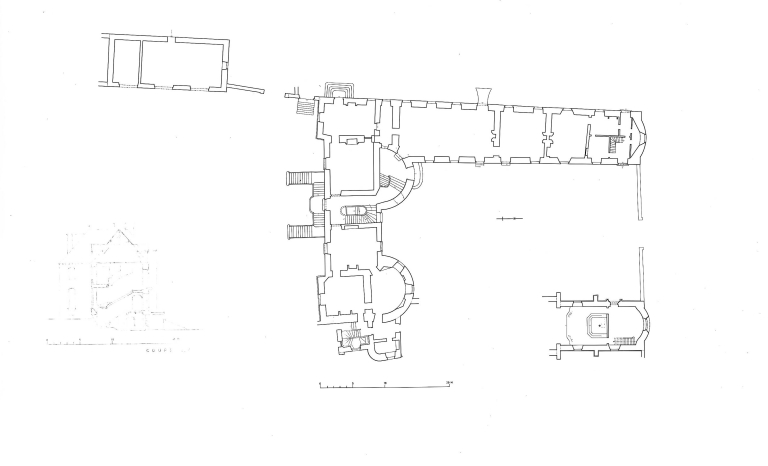

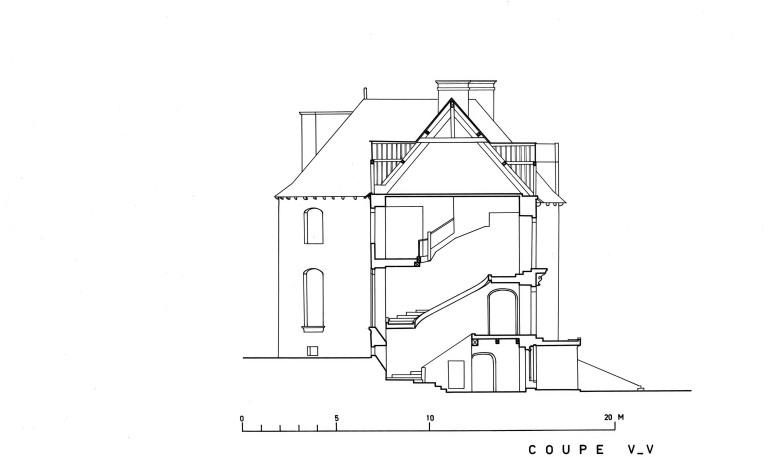

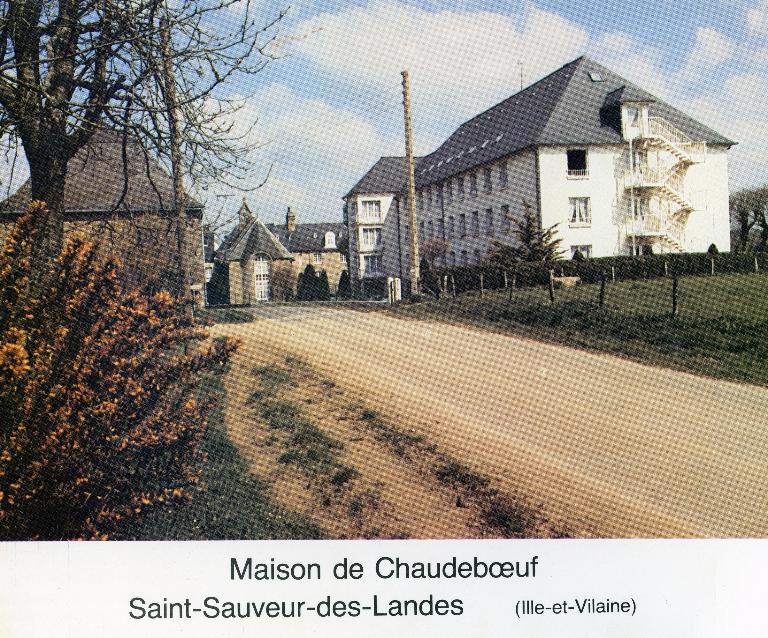

Le château de Chaudeboeuf est une importante construction, non datée, et remaniée. Les parties les plus anciennes (pavillon de l'aile nord, porte de la chapelle) remontent au 16e siècle. Une importante reconstruction eût lieu au milieu du 18e siècle, touchant également les parties du 16e siècle de l'aile nord, dont l'ensemble de la façade nord. La chapelle est agrandie en 1933.

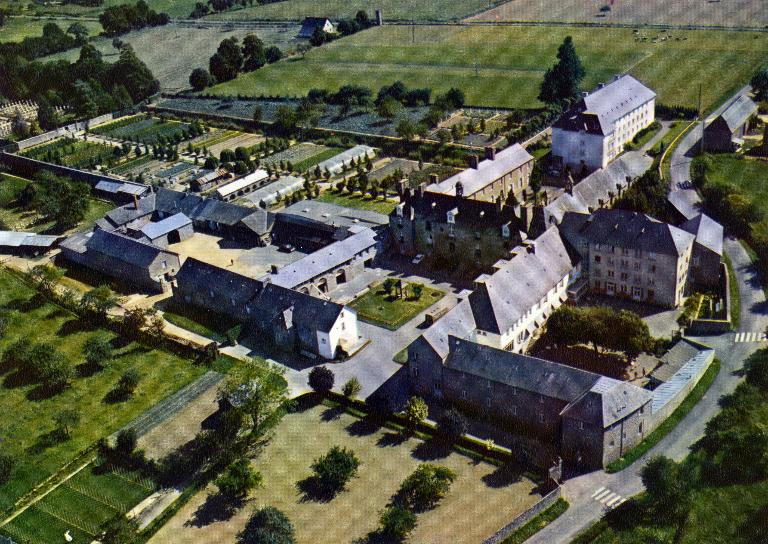

L'hospice abrite actuellement 250 personnes. Une aile nouvelle a été construite au sud.

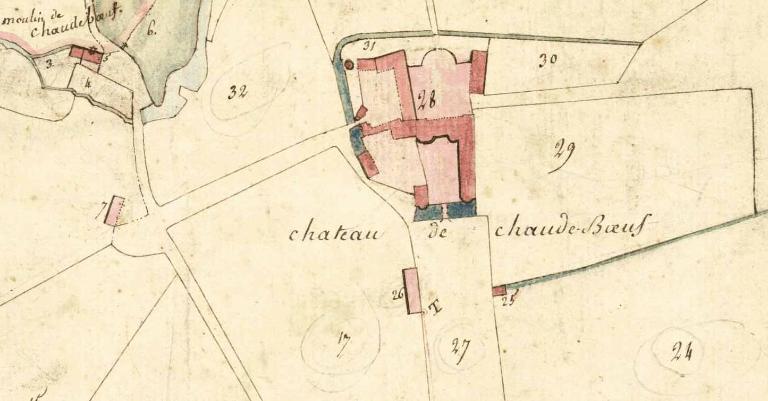

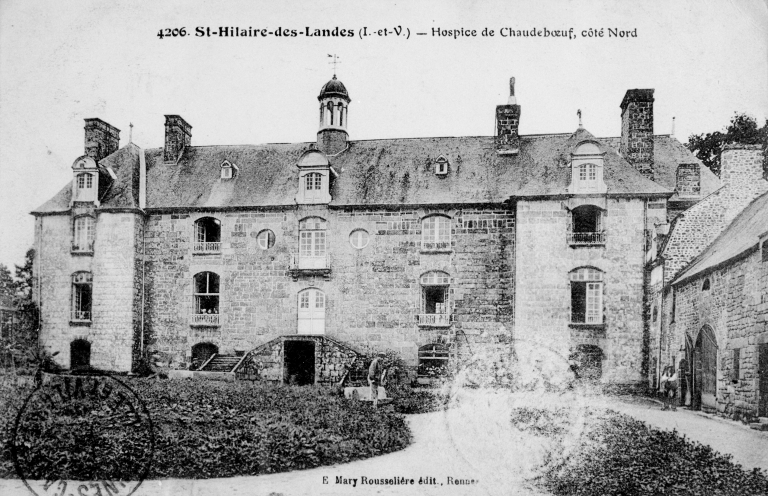

Au 11e siècle, Chaudeboeuf est le site d'une motte féodale, encore signalée comme telle en 1540. Il est ensuite remplacé par un premier château, puis par l'actuel, construit à la fin du 16e siècle. Construit par les Porée du Parc, le château est alors une vaste bâtisse de grand appareil. Il est entouré de douves. Au nord, il présente un escalier en double perron. Au sud, du côté de la cour intérieure, il est flanqué de deux tours peu saillantes. Les gerbières sont surmontées de frontons arrondis, et le toit porte une lanterne avec cloche. La dernière famille propriétaire du château, au 19e siècle, est celle des La-Haye-Saint-Hilaire. Le 6 juillet 1863, la comtesse de Saint-Hilaire, veuve et sans descendance, fait don du château et de ses dépendances à la congrégation des sœurs adoratrices de la Justice de Dieu, afin de créer un hospice. A cette date le domaine comprend le château principal, une aile latérale en mauvais état, une ancienne ferme, les écuries et la chapelle. Plus tard son créés une buanderie, une boulangerie, un pressoir à cidre et un potager permettant à l'hospice de vivre en autarcie. L'hospice possède également son propre cimetière.

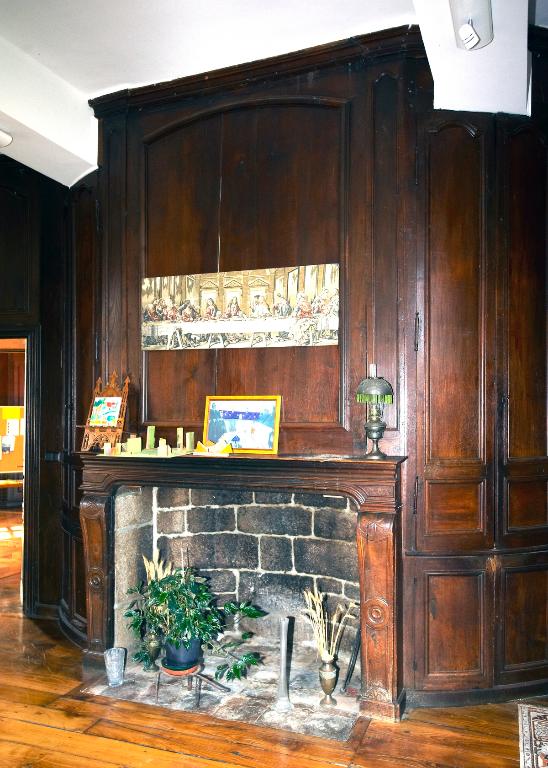

Dans sa cour se trouvait une chapelle, dont il ne reste qu'une jolie porte flamboyante, accostée de pinacles élevés et sommée d'un fronton, actuellement brisé, qui présentait les armes des Pinels, seigneurs de Chaudeboeuf du milieu du 11e siècle au milieu du 17e siècle. Cette chapelle a été presque entièrement refaite au 18e siècle et bénite en 1757, elle est construite en pierres appareillées et se termine par un grand pignon demi-circulaire avec un petit campanile en pierre à une arche et un grand perron lourd et droit qui donne accès à une terrasse. Dans le chœur se trouvait autrefois deux tables de marbre. La première était gravée de l'inscription suivante : " çy dessous repose le cœur de messir du Parcq-Porée, Chevalier, Seigneur du Parcq, Chaudeboeuf, Launay-Roumoulin, (...), çy devant conseiller au Parlement de Bretagne, décédé le 28 mai 1712, âgé de 77 ans, priez Dieu pour son âme."

On lisait sur la seconde : "çy gît Victoire Mouessan de la Villirouet, Ctesse Henry de la Haye-Saint-Hilaire, fondatrice de l'hospice de Chaudeboeuf, décédée à Rennes le 28 septembre 1869 ; priez Dieu pour elle. On voyait aussi des débris d'un monument élevé en l'honneur d'un chanoine issu de la famille Le Lièvre et mort en 1704. A l'origine, la chapelle, dédiée à Saint-Joseph, était indépendante de l'habitation principale. Elle est prolongée en 1932 par une nouvelle nef plus vaste qui la rattache au château, pour accueillir la population croissante. Il subsiste de la construction du 18e siècle le chœur et la sacristie de la chapelle. Dans cette partie, une porte plus ancienne est remployée : il s'agit d'une porte en accolade surmontée d'un gâble, probablement du 16e siècle, qui est ornée des armoiries visibles de la famille Pinel, fondateurs de l'église et premiers propriétaires des terres de l'ancien manoir, jusqu'en 1650.

Photographe à l'Inventaire