Construite par l’architecte Louis-Auguste Le Ray, l’ancienne mairie-école de Le Rheu adopte un style caractéristique du Second Empire.

- inventaire topographique

- inventaire topographique, Le Rheu

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Rennes Métropole - Le Rheu

-

Commune

Le Rheu

-

Lieu-dit

-

Adresse

rue de Cintré

-

Cadastre

?

-

Dénominationsmairie

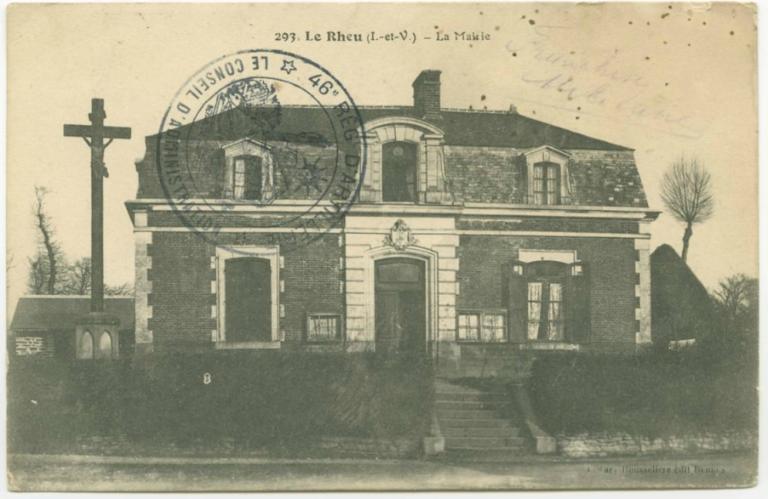

Mairie construite sous le Second Empire vers 1860 (armoiries à l'aigle impériale surmontée d'une couronne fermée, sur l'arc de la porte d'entrée). En 1858 la municipalité du Rheu décide de construire un édifice dédié à l’usage de maison commune. En effet les réunions du conseil municipal se tenaient jusqu'alors dans la sacristie de l’église paroissiale ou au domicile du maire. Le nouvel édifice devait comprendre une mairie, une classe pour l’école et un logement pour l’instituteur. Le projet est confié à l'architecte rennais Louis-Auguste Le Ray (1814-v. 1878). Achevé en 1860, le bâtiment accueille le premir conseil municipal l’année suivante.

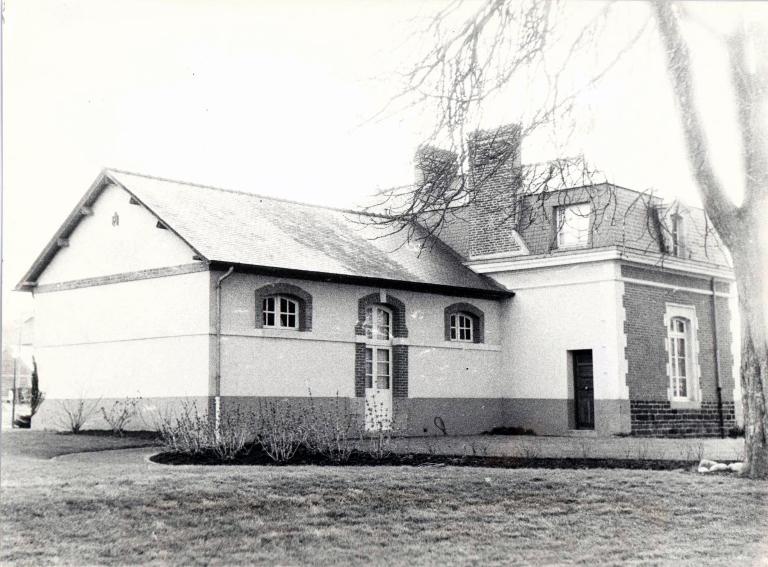

A la fin du 20e siècle, les locaux de la mairie sont jugés trop étroits par les élus qui décident en 1985 de construire de nouveaux bureaux en face de l’ancienne mairie-école, de l’autre côté de la rue de Cintré. L’édifice originel est toujours utilisé pour les besoins de la municipalité.

-

Remplois

-

Période(s)

- Principale : 3e quart 19e siècle

Implantation :

Le bâtiment est implanté en centre-bourg, à proximité de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul et du presbytère. Situé en bordure de la rue de Cintré, sa façade principale est orientée à l’ouest, tournée vers l’église paroissiale. Un jardin servant de cour de récréation fait le tour de la construction au nord et à l’est. Il existait à l’arrière de la mairie l’ancien hôpital du Rheu aussi appelé la “ferme de l'hôpital”.

Sur une photographie du début du 20e siècle, un parvis de forme semi-circulaire est accessible depuis la rue par un emmarchement. Aujourd’hui, moins surélevé par rapport au niveau de la rue, ce parvis adopte un tracé concave. Un degré de trois marche mène à l’intérieur du bâtiment.

Plan et élévation :

Ce bâtiment adopte une forme en T composée de deux volumes rectangulaires. Cette disposition permet la cohabitation de différentes fonctions tout en les distinguant spatialement. Le corps principal, dont la façade principale est accessible depuis la rue, dispose d’un rez-de-chaussée et d’un comble à surcroît couvert par une toiture à la Mansart. En rez-de-chaussée un couloir axial commande deux pièces (la salle de réunion des élus à droite ; la cuisine de l’instituteur et un petit office à gauche) qui sont de même accessibles depuis la façade arrière du bâtiment. Un escalier à quart tournant mène au logement de l’instituteur situé dans le comble. La seconde entité, accolée à ce premier volume en retour d’équerre, abrite une salle de classe s’ouvrant sur la cour de récréation par de hautes fenêtres. A l’arrière de la classe était construit un préau pour abriter les élèves durant la récréation. Une cheminée était disposée dans chacun de ces volumes.

Ce plan témoigne d’une transition typologique adoptée pour la construction des nouvelles mairies-écoles par les architectes en fonction au cours des années 1860. Dans le département d’Ille-et-Vilaine, il est suivi par l’architecte Hippolyte Béziers-Lafosse à Pleumeleuc (1859), ou par Jourdin à Parigné (1861). Sur le même modèle que la mairie du Rheu, Louis-Auguste Le Ray a conçu la mairie de Saint-Armel (1878) et celle de Pocé-les-Bois (1863) dont les plans adoptent la même disposition en T. On note que de nombreux remaniements intérieurs gênent la lecture du plan originel.

Matériaux :

L’ensemble des maçonneries est élevé en brique rouge dont l'utilisation est favorisée par l’essor de l’industrie de la brique au Rheu à partir de la seconde moitié du 19e siècle. Elle est associée à de la pierre calcaire. Le soubassement est traité en schiste appareillé et en granit ainsi que les appuis de fenêtres et les bases des jambages et des chaînages d’angle. Les encadrements des baies et des lucarnes ainsi que les chaînages d’angles sont traités en pierre calcaire. Les façades arrières du bâtiment “administratif” et celles de l’ancienne salle de classe sont enduites. Les baies qui y sont aménagées présentent des encadrements en brique. Les toitures sont couvertes par de l’ardoise à pureau régulier. Les souches de cheminée sont maçonnées en briques et sont surmontée d’une mitre.

Composition de la façade principale :

La façade principale a conservé son aspect d’origine. Elle présente un ordonnancement régulier rythmé par trois travées ponctuées de lucarnes, elles-mêmes coiffées de frontons triangulaires et en arc surbaissé. De la même manière, les façades latérales du corps administratif disposent d’une baie en rez-de-chaussée surmontée d’une lucarne à fronton triangulaire permettant d’éclairer le second niveau. Les baies sont en anse de panier. La composition générale de l’ensemble (toiture à la Mansart, alternance de matériaux entre le soubassement en schiste, les élévations en brique et la couverture en ardoise) procure un effet d’horizontalité accentué par la présence d’un bandeau en calcaire faisant le tour du bâtiment. Le corps principal dispose en outre d’une corniche saillante. Les encadrements des baies sont en saillie, et disposent de jambages chaînés.

Un soin particulier a été apporté à la travée centrale dont la saillie est moulurée. La porte d’entrée se détache sur un fond de refends et est surmontée d’un cartouche qui porte les armoiries impériales.

-

Murs

- schiste

- brique

- calcaire

- moellon

- pierre de taille

-

Toitsardoise

-

Plansplan régulier

-

Étagesen rez-de-chaussée, étage de comble

-

Élévations extérieuresélévation ordonnancée

-

Couvertures

- toit à longs pans brisés

-

Techniques

- sculpture

-

Représentations

- armoiries

-

Précision représentations

Aigle impérial.

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

- (c) Collection particulière

- (c) Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine

- (c) Collection particulière

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

Bibliographie

-

Archives départementales d'Ille-et-Vilaine

RENOULT, Michel. Le Rheu, chronique d'une commune du pays de Rennes. 1977.

p. 15-19 -

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

RENOULT, Michel. Le Rheu au pays de Rennes en Bretagne. 1998.