Chargée d'études à l'Inventaire

- étude d'inventaire, Guémené-sur-Scorff

- inventaire topographique, Vallée du Scorff

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Guémené-sur-Scorff - Guémené-sur-Scorff

-

Commune

Langoëlan

-

Cadastre

1937

D2

208, 209

-

Dénominationséglise paroissiale

-

VocablesSaint-Barnabé

-

Parties constituantes non étudiéesenclos, fontaine de dévotion, ossuaire, croix monumentale, monument aux morts

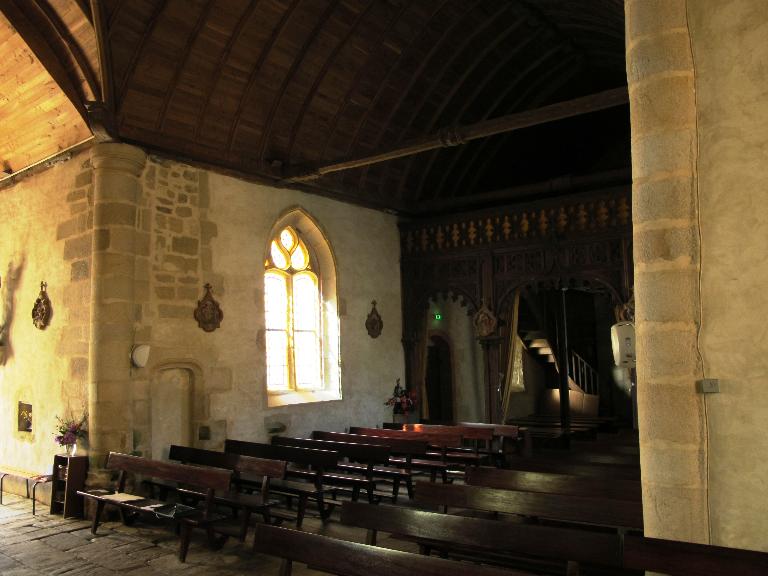

L’église paroissiale édifiée dans la première moitié du 16e siècle présente une silhouette contrastée, basée sur un jeu de volumes propre au gothique breton. Malgré quelques transformations postérieures, l’édifice a conservé sa cohérence, bien que sa structure ancienne n'apparaisse plus aujourd'hui : la suppression du jubé à l'entrée de la nef , la suppression probable des clôtures des bras de transept, anciennes chapelles seigneuriales ont remodelé l’espace intérieur. Celui-ci a encore été modifié lors du transfert du retable de Saint-Salomon de l'ancienne église du Merzer dans la chapelle sud au 19e siècle dans le bras sud.

A l’extérieur, l’adjonction, au début du 18e siècle, d’éléments nouveaux telle que la chapelle des fonts à l’angle nord-ouest, l'ossuaire au sud-ouest et la sacristie adossée au chevet, contribue au développement de l’église dont la façade ouest augmentée de la chapelle des fonts et de l'ossuaire masque la modestie du court vaisseau unique. Cette nef contraste avec le transept, anciennes grandes chapelles seigneuriales, signalées entre autres par les vestiges d'un blason au-dessus de la fenêtre sud, et par leur entrée spécifique.

La partie en sous-œuvre du clocher-porche est reprise en 1716, date portée au-dessus du portail. Celui-ci s’inspire des façades à la romaine nées un siècle plus tôt. L’arc cintré à clé sculptée, est flanqué de pilastres, portant un entablement couronné d’un fronton cintré, interrompu par la base d’une niche à statue. Le clocher proprement dit, de type cornouaillais, est conservé : la chambre des cloches, ajourée de baies sur ses quatre faces, est surmontée de gâbles à réseau en Y et d’une flèche octogonale cantonnée de pinacles et de gargouilles. (C. Toscer, J. Tanguy)

Edifice 16e siècle ; souche du clocher reconstruite en 1716 ; chapelle des fonts construite en 1716 ; charpente de la croisée porte la date 1754 ; vers 1810, 1820 restauration du mur est du choeur ; en 1960 remploi d'une fenêtre provenant de la chapelle Saint-Efflam pour la chapelle des fonts. (J. P. Ducouret)

L’église dédiée à saint Barnabé est probablement bâtie en une seule campagne au début du 16e siècle : de cette première campagne sont témoins le clocher, la nef et ses ouvertures, le porche sud, les chapelles seigneuriales de Coët Codu au nord et de Kerservant au sud (actuel transept), les sablières du choeur.

De nombreuses modifications interviennent cependant au cours des siècles suivants : ainsi la tour est reprise en sous-œuvre en 1716, date portée, à l’initiative de Julien Le Goff, recteur,dont le nom accompagne la date. C’est peut-être à la même époque que sont ajoutés l’ossuaire et la chapelle des fonts, en vis-à-vis, qui élargissent la façade ouest.

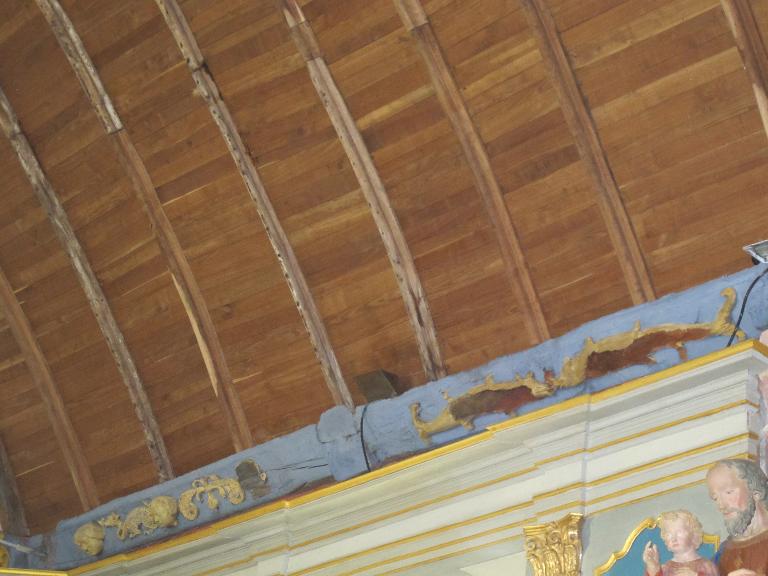

La charpente est refaite en 1754, date portée sur un about de poinçon de la nef.

Après la Révolution, l’église est jugée en mauvais état, si bien qu’on envisage de la reconstruire en 1853 ; ce projet fut cependant ajournée, mais de nombreux travaux de confortation interviennent au 19e siècle ; vers 1820, le mur du chœur est repris à la suite d’un écroulement, provoquant probablement la disparition de la verrière est qui, d’après les témoignages écrits, montrait les blasons de nombreuses familles : Bretagne, Rohan-Guémené, Du Fresnay (seigneurie de Coët Codu), de Talhouet (seigneurie de Kerservant, aujourd’hui en Ploerdut). En 1827, la sacristie, autrefois placée à l’angle nord-est entre le chœur et le bras nord du transept, alors chapelle privative des seigneurs de Coët Codu, et qui datait sans doute de l’époque à laquelle cette seigneurie devint propriété de la famille de Kerhoent seigneurs de Coet en Fao en Séglien au 18e siècle, est reconstruite en prolongement axial du chœur. La fermeture de la porte est du bras nord intervient dans ce contexte : elle devrait être rouverte prochainement.

Le porche sud porte la date de 1840, accompagné du nom illisible du recteur de l’époque, probablement Jean Bruchec, recteur de 1817-1847 : c’est ce recteur qui est à l’origine de nombreux travaux de cett époque, comme la boiserie du chœur qui remplace l’ancien retable sans doute peu avant 1850, et le transfert du retable de l’église du Merzer, en ruines, dans le bras sud en 1847, date de la mort du recteur Bruchec. La construction vers 1850 d’une tribune à l’ouest entraîne la suppression d’un entrait à engoulants.

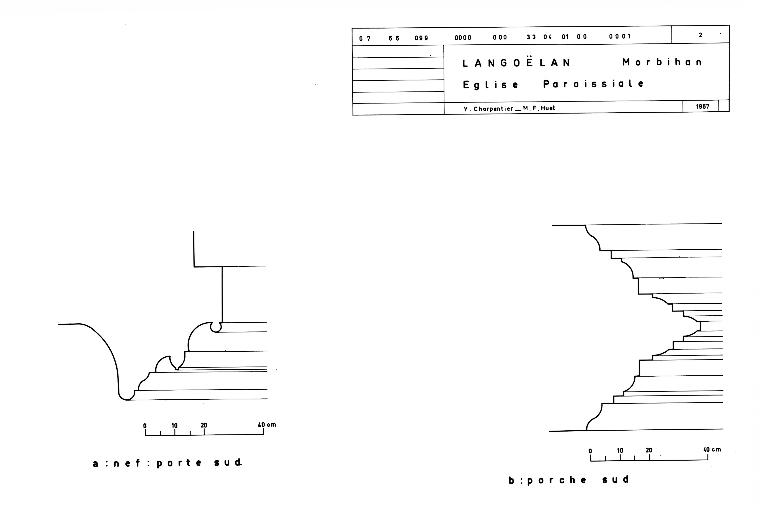

On ne sait cependant à quelle date disparait le jubé, non mentionné dans les témoignages du début du 19e siècle dont l’existence est aujourd’hui attestée depuis la suppression de l’enduit qui laisse voir à la naissance de la nef sur le mur sud, deux portes superposées aujourd’hui bouchées. A leur emplacement correspond une reprise dans la maçonnerie extérieure à l’angle qui signale sans doute l’emplacement d’une tour d’escalier reliant les deux portes.

L’enclos a été réduit dans sa partie sud lors de la translation du cimetière. (C. Toscer)

-

Remplois

- Remploi provenant de Commune : Guémené-sur-Scorff

- Remploi provenant de Commune : Langoëlan

-

Période(s)

- Principale : 1ère moitié 16e siècle

- Principale : 18e siècle

- Principale : 1er quart 19e siècle

-

Dates

- 1716, porte la date

- 1754, porte la date

- 1840, porte la date

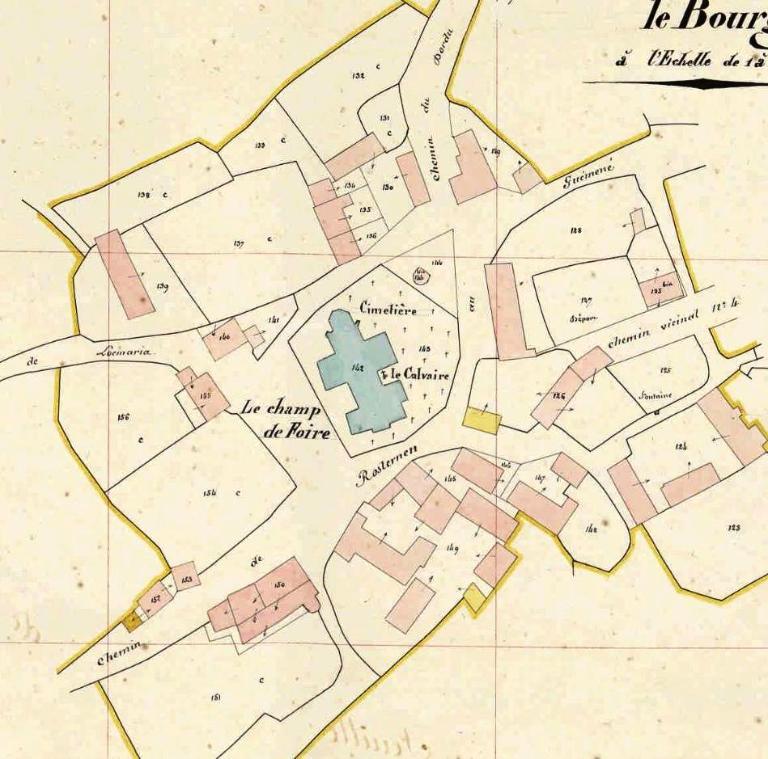

Erigé sur une légère pente nord sud au centre du bourg, l’église est entourée d’un enclos aujourd’hui peu développé, auquel on accède au sud par une série de marches : il contenait autrefois le cimetière, plus développé vers le sud.

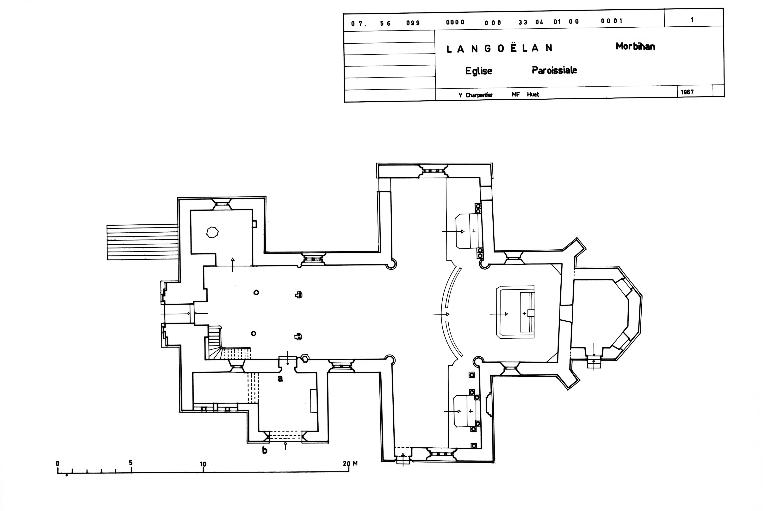

L’édifice adopte un plan en croix latine, augmenté au chevet d’une sacristie, au sud du porche et de l’ossuaire jointif, au nord de la chapelle des fonts. Les deux bras de transept sont d’anciennes chapelles seigneuriales comme le montre la pierre armoriée buchée au-dessus de la baie sud, ainsi que la présence d’une entrée spécifique à chacune des chapelles, au sud pour la chapelle sud, à l’est pour la chapelle nord, porte aujourd’hui bouchée mais qui devrait être rouverte prochainement.

La façade ouest augmentée de la chapelle des fonts et de l'ossuaire masque la modestie du court vaisseau unique. Sa façade reprise à la mode du 18e siècle contraste avec la conservation du clocher cornouaillais de style gothique.

-

Murs

- granite

- pierre de taille

-

Toitsardoise

-

Plansplan en croix latine

-

Étages1 vaisseau

-

Couvrements

- lambris de couvrement

-

Couvertures

- flèche en maçonnerie

- toit à longs pans

- appentis

- pignon découvert

- noue

- croupe

-

Escaliers

- escalier de distribution extérieur : escalier tournant en maçonnerie

-

Typologiesclocher cornouaillais

-

Techniques

- sculpture

-

Représentations

- blason, lion, animal fantastique, tête humaine

-

Précision représentations

Blason au-dessus de la baie sud du bras sud.

Tête humaine servant de support à l'accolade du porche sud.

Pierre d'assise du pignon du porche sud sculptées d'un animal fantastique et d'un lion .

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

-

Protectionsinscrit MH, 1925/04/24

-

Référence MH

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Archives départementales du Morbihan

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

Bibliographie

-

Inventaire général de monuments et richesse artistiques de la France. Vallée du Scorff : Bretagne. Images du Patrimoine, n°196 , Rennes, APIB, 2000.

p. 52 -

Le patrimoine des communes du Morbihan. Paris : Flohic éditions, 2000. (Le patrimoine des communes de France).

p. 420-421 -

DANIGO, Joseph. Églises et chapelles du pays de Guémené. 1ère partie. Impr. Bannnalec, D. L. 1996

p. 85-97 -

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

LE MENÉ, Jean-Marie. Histoire archéologique, féodale et religieuse des paroisses du diocèse de Vannes. Vannes, 1891-1894. Reéd. Coop Breizh, 1994.

p. 396

Chargée d'études Inventaire

Chargée d'études à l'Inventaire

Chargée d'études Inventaire