Chargée d'études à l'Inventaire

- étude d'inventaire, Guémené-sur-Scorff

- inventaire topographique, Vallée du Scorff

Dossier non géolocalisé

-

Dénominationsmaison, ferme

-

Aires d'étudesGuémené-sur-Scorff

-

Adresse

- Commune : Locmalo

Observations générales sur les maisons et les fermes de Locmalo

Recensement INSEE : , 43 maisons avant 1949, 96 de 1949 à 1974, 434 en 1999, 473 maisons en 2006

56 maisons ou fermes ont été recensées lors de la première campagne d’enquête en 1967 : si le recensement semble à peu près systématique pour les périodes antérieures au 19e siècle, aucune maison de cette période et fortiori du 20e siècle n’a alors été prise en compte. Si de rares photos intérieures avaient alors été faites, les descriptions précises des distributions intérieures permettaient de comprendre en partie le fonctionnement des bâtiments.

Le retour sur le terrain en 1999 ne consistait pas en un recensement systématique, mais plutôt en un état des lieux : les lacunes de la précédente enquête ont seulement été partiellement comblées ; plusieurs disparitions ont été constatées depuis 1967, en raison d’états déjà fragmentaires ou de ruine à cette époque (Kerbellec, Kerlénat, Manermair, Rozulaire Braz…), et des remaniements très nombreux sont constatés, parfois à la suite de « restauration » de qualité tels que à Lesmaec (maison datée 1653, porte agrandie), Couedec (ferme portant deux dates entièrement remaniée lors de sa restauration en cours).

A la suite du retour sur le terrain de 1999 puis de 2015, où 51 maisons ou fermes supplémentaires ont été recensées (dont 18 au bourg), 20 maisons ou fermes ont fait l’objet d’un dossier d’étude sur les 107 édifices recensés : les statistiques INSEE ne comptent que 43 maisons datant d’avant 1949, alors que les 107 maisons ou fermes recensées sont toutes édifiées avant cette date.

Plusieurs observations émergent de cette enquête partielle

Tout d’abord l’importance et la qualité des constructions édifiées aux 16e et 17e siècles qui concerne près de la moitié des édifices recensés lors de la première enquête (47) : les dates portées, deux au 16e siècle (1576 et 1595) et 15 au 17e siècle, surtout au milieu du siècle, confirment cette observation. Il contraste avec le nombre de maisons recensées édifiées au 18e siècle (14).

Quant aux 19e et 20e siècles, ils concernent surtout les maisons du bourg : la comparaison avec le cadastre ancien montre bien comme y est tardive la construction : ce phénomène général aux bourgs bretons qui ne se peuplent que lentement est ici accentué par la proximité de la ville de Guémené dépendant de la paroisse de Locmalo jusqu’à la Révolution.

Matériaux et mise en œuvre

Une seconde observation concerne la qualité des mises en œuvre de granite, souvent du moellon équarri de gros calibre, voire de la pierre de taille (Rescaly daté 1576, Kergann Meur en 1613, Carac Braz en 1672, Botucar en 1763, remployant sans doute des pierres anciennes, Lanhouellic, ferme du château de Quenven, au matériau également remployé au 19e siècle, ou encore la maison de Coz Len, du début du 19e siècle) : la pierre comme dans l’architecture religieuse (chapelles Saint Eugène, Notre-Dame de Kerlénat) provient sans doute de carrières locales dont la localisation est encore inconnue. Les chaînes d’angle en pierre de taille sont présentes même dans les édifices modestes (La Villeneuve, fig .).

Aux 16e au 17e siècles, les portes en anse de panier sont fréquentes, mais on note quelques portes à linteau sur coussinets, souvent en remploi (Carac Bian), et c’est seulement à partir du 17e siècle (KergannMeur, 1613) qu’apparait la porte en plein cintre, moulurée ou non.

La qualité de ce matériau a probablement provoqué la vente depuis 1967 de pierres de bâtiments entiers, abandonnés, mais non ruinés, comme les logis de Manermair (déclaré manoir en 1967, fig.). A Rozulaire Braz, la maison pourvu de boulins datée 1765 (fig. ) a-t-elle disparu par manque d’entretien ou par vente des pierres ?

Le remploi de ce matériau de qualité, tant pour la mise en œuvre que pour les ouvertures est en tout cas fréquent.

Les couvertures en lauzes dont la proximité de Lescouet Gouarec et Silfiac, où se trouvent des carrières de schiste, avait facilité l’usage sont aujourd’hui réduites à quelques dépendances, la plus intéressante avec un lignolet se situant sur le four à pain de Lesmaëc (fig.). Le plus bel exemple se situait à Rozulaire Bihan, sur une maison du 19e siècle couverte de belles lauzes encore en 1999 (fig.) : elles viennent en 2015 d’être remplacées par de l’ardoise classique.

Ces lauzes étaient cependant réservées à l’élite rurale et il ne reste pas d’exemples antérieurs au 19e siècle de ce type de couverture. L’enquête de 1967 montre la prédominance du chaume, aujourd’hui disparu et remplacé dans le meilleur des cas par de l’ardoise, plus rarement par de la tuile (Kergustanc) ; esthétiquement moins pertinent, tôle et fibrociment ont au moins le mérite de sauvegarder le bâtiment (Resprézel) et parfois de préserver la forme de la toiture. A Rozulaire Bihan (ferme sélectionnée), la maison était en 1967 couverte en ardoise ancienne avec un lignolet, complétée de tôle pour l’étable, sans doute initialement couverte en chaume ; en 1999, en raison d’une propriété différente, seule la couverture d’ardoise de la partie droite du logis a été refaite et l’ardoise ancienne de la partie médiane tombe en ruines. En 2015, la toiture médiane ancienne a disparu et le mur est partiellement ruiné, alors que la tôle a sauvegardé la partie étable.

Contrairement à d'autres communes morbihannaises, la couverture de chaume n'est pas à Locmalo associé au pignon découvert, les photos de 1967 montrant le chaume recouvrant largement le pignon.

Implantation et organisation

En l’absence de relief marqué, la plupart des hameaux sont établis un terrain relativement plat, le logis des fermes étant généralement orienté vers le sud, les orientations vers l’est (Rozulaire Braz, ferme sélectionnée), relevant sans doute soit de contraintes de propriété, soit de contraintes viaires. On retiendra cependant les dispositions particulières de deux gros hameaux, les villages de Kerlénat et de Longueville où le réseau des chemins de desserte détermine en partie l’orientation des maisons.

La disposition de la ferme en alignement, logis, étable, remise ou (et) cellier, prédomine (Kernaude, Lanhouellic, fermes sélectionnées). Dans quelques cas (Botucar, plan cadastral ancien), les dépendances peuvent être dispersées autour de la cour. C’est toujours le cas du four à pain, pour d’évidentes raisons de sécurité.

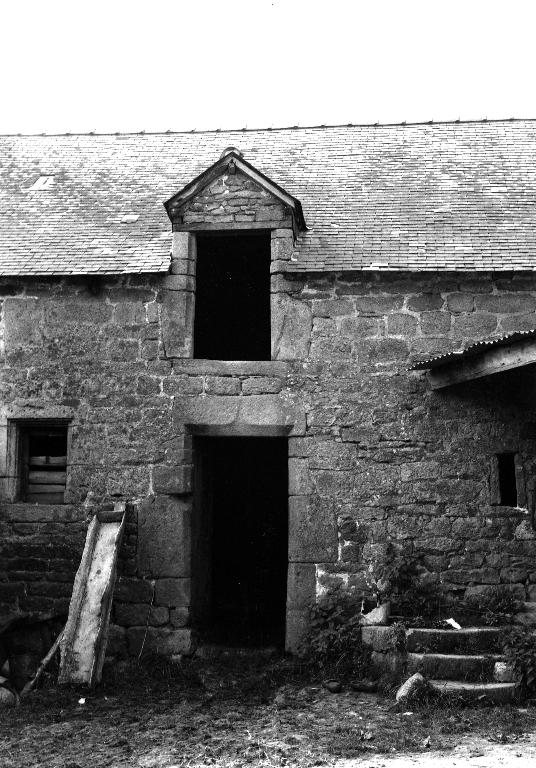

Beaucoup de ces constructions ont aujourd’hui disparu, par suite d’abandon de leur fonction agricole. Ainsi la grange à porte charretière en pignon, souvent emblématique du territoire en Morbihan est ici peu présente : on notera celle de Brangolo (fig.) datée 1845 ( ?), ou encore une autre également du 19e siècle à Kerbellec (fig.),en mauvais état. Il n’existe plus de grange du 17e siècle comme dans la commune voisine de Langoëlan. Cependant, il faut souligner le grand intérêt de la grange à logement de Lesmaëc datée 1822, dont l’escalier extérieur à rampe moulurée souligne le statut d’exception. Il s’agit peut-être du seul cas en Bretagne où le logement se situe au-dessus et non en prolongement de la grange remise.

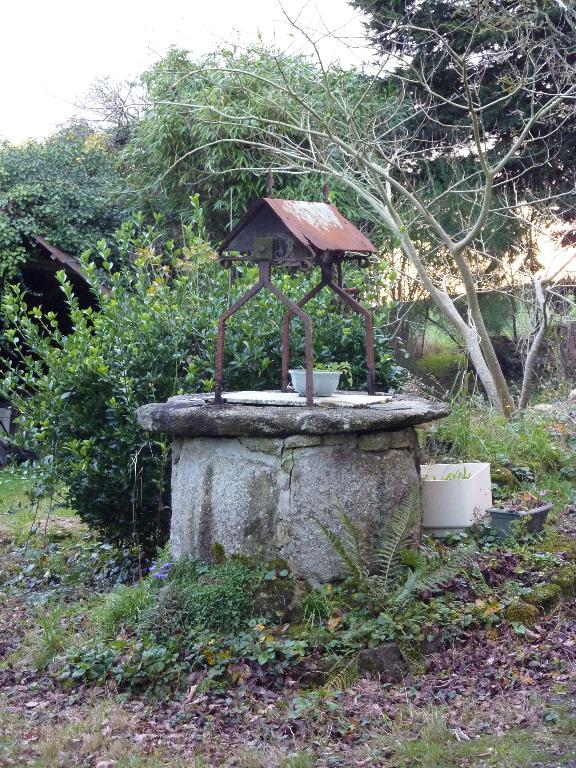

Les puits ont une forme très identifiable, circulaires, en pierre de taille à margelle monolithe, avec montants et traverse monolithes parfois ornés de décor, puits typiques de l’ouest du Morbihan. Ils sont cependant moins fréquents que dans les autres communes de la Haute Vallée du Scorff : plusieurs ont disparu depuis 1967, vol ou vente (Rozulaire Braz, Kerbellec, fermes sélectionnées). Il est probable que les plus anciens, du 17e siècle, dont les fûts sont parfois formés de trois ou quatre dalles convexes (Perros, fig.), n’ont été dotés qu’au 19e siècle d’une superstructure en pierre. Au 19e siècle, le puits adopte un plan carré, sans superstructure (La Villeneuve).

La plupart des villages disposaient d’un four à pain, sans doute commun à plusieurs fermes, comme le montre le cadastre ancien, où ils sont figurés sous forme circulaire, souvent complétée d’une construction avec toiture à deux pans au 19e siècle. Sans utilité depuis la dernière guerre, nombre d’entre eux ont disparu. De dimensions moyennes, ils sont toujours en moellon. En raison de sa couverture de lauzes encore en place, le four de village de Lesmaëc (voir ce dossier) est particulièrement remarquable. On peut également citer le four de Rozulaire Bihan, sans construction associée (fig.).

Une seule niche à chien insérée dans le massif de l'escalier a été vue, à Lesmaec dans la grange à logement.

Structure et distribution

14 logis à pièce unique avaient été recensés en 1967, complétés de 5 supplémentaires en 1999 et 2015. La plupart datent du 17e siècle, mais ce nombre n’est pas significatif, dans la mesure où le recensement n’a pas été systématique pour le 19e siècle et le début du 20e siècle.

Le logis à fonctions multiples (logis et étable dans un espace commun desservi par une ou deux portes) est surtout fréquent au 17e siècle (Carac Braz daté 1672), mais l’usage s’en prolonge jusqu’au 18e siècle (Rozulaire Braz, daté 1765, La Villeneuve, deux logis étable à porte unique, du 17e siècle). Il est cependant parfois difficile de dater (et parfois d’identifier) ces logis, très remaniés par la suite et dont les cheminées n’ont pas été vues.

Mais les structures les plus intéressantes concernent les maisons à étage :

- Le logis sur dépendance : cette structure de plan massé se compose d’une pièce haute unique chauffée établie sur une pièce à usage de dépendance ; la pièce haute est accessible par un escalier extérieur. Ce logis généralement associé à un logis sans étage avec étable, est fréquemment utilisée pour les maisons de prêtre, comme à Rescaly en 1576 (où le logis-étable est en ruines), mais ce n’est pas systématique ; l’exemple le plus remarquable et très bien conservé est à Kergann Meur, daté 1613 : le contraste entre le décor, la qualité de la cheminée du logis à étage sur dépendance par rapport au logis étable contemporain associé montre le statut prestigieux de la partie à étage, conforté par la présence de rangées de boulins : sans parler de manoir, les textes confirment qu'il s'agit de l'habitat de petite noblesse. Locmalo semble la commune qui a le plus conservé de logement de ce type : Kerbellec au logis-étable en ruines, Kernaude, daté 1635 dont le logis bas a été reconstruit. Si deux sont attestés comme logis de prêtre en raison de la présence d'un calice (Rescaly et Branzar), les recherches sont encore à faire pour connaître la qualité des autre propriétaires de ces maisons.

- Une variante de ce type, à Branzar (1653), Rozulaire Bihan et Carac Bihan consiste à associer deux logis de même hauteur, l’un sur dépendance, le second logis-étable à haut surcroît;

- Le logis à étage ou haut surcroît du 17e siècle à usage unique d’habitation ( ?) . Contrairement à Langoëlan, ce type est peu présent à Locmalo. La seconde ferme de Kernaude de la 2e moitié du 17e siècle, répond à cette définition d’après sa façade, bien que l’usage qui en était décrit la contredise, une partie du rez-de-chaussée ayant été utilisée comme étable. L’ancienne ferme de Coz Len avant la construction du logis du 19e siècle appartient au même type, sans régularité de la façade, de même qu'une maison recensée datée 1653 à Lesmaëc. Dans deux des cas (Coz Len et Kernaude), l’étage est distribué par une tour d’escalier postérieure.

- Guersalic est une variante du type : construite dans la 2e moitié du 17e siècle, la maison en forme de manoir (hauteur, lucarnes) possédait deux logis au rez-de-chaussée (ce qui est moins visible depuis sa restauration), l’un avec escalier en équerre desservant l’étage : il s’agit sans doute d’une maison de retenue ; l’ajout de nombreuses fenêtres en façade, la disparition de la cloison intérieure ont complètement modifié l’appréhension de la maison.

Au 19e siècle, ce type est très présent au bourg, mais deux exemples méritent d’être soulignés : à Tromelin, le logis se singularise par sa toiture à croupes et sa tour d’escalier postérieure, qui reste encore à cette époque un élément de prestige. Quant à Coz Len, son inhabituellement haute toiture à croupes à l’image des malouinières et les nombreuses travées de sa façade donnent une allure de manoir urbain ou maison de villégiature au nouveau logis aux dimensions pourtant réduites.

- Le logis à étage à fonctions superposées , fréquent ailleurs aux 16e et 17e siècles n’a été relevé que dans deux cas : à Toulbodo (métairie du manoir) où la salle est surmontée d’une chambre accessible par la tour d’escalier postérieure, tandis que le grenier surmonte l’étable.

Avec un développement plus important, la métairie de Porh Glaz au bourg est complétée d’un logis sur dépendance contemporain.

La commune ne compte aucun logis à étage à distribution croisée.

Eléments de confort

- Systématiquement présente, la cheminée est toujours en granite dans les périodes anciennes. Leur taille et qualité sont liées au statut de la maison (Kergann Meur, cheminée de l’étage,fig. ). Au 19e siècle apparaissent les cheminées à linteau de bois dans des logis modestes.

- Bien que l’armoire murale complétée d’un évier ou saloir ait sans doute été très fréquente aux 16e et 17e siècles, deux seulement ont été vues (mais peu d’intérieurs ont été visités en 1999 et 2015), sans rapport avec les grandes armoires murales en plein cintre rencontrées à Langoëlan ou Mellionnec : à Rozulaire Bihan (ferme étudiée), l’armoire murale de petites dimensions était sans doute complétée d’un saloir ou d’un évier en partie basse.

A Kerbellec (maison étudiée), c’est à l’étage qu’est ménagée dans la chambre haute une petite armoire murale avec évier ou lave-mains (non photographiée) dont l’évacuation se voit dans le mur nord.

- Enfin, on note la présence de deux corps de latrines suspendus, au bourg sur le pignon de la maison voisine de la mairie actuelle, remaniée au 19e siècle. Dans la métairie du manoir de Toulbodo, ses traces seulement sont visibles le long de la tour d’escalier postérieure.

Décor

Logis et dépendances de Locmalo arborent peu de décor sculpté, tant figuré que décoratifs, hors la mouluration des ouvertures du 16e au 17e siècles, au moins chanfreinées ou à cavet, mais les fréquentes portes en anse de panier affichent une mouluration plus complexe de tores et cavets, corps de moulures aussi repris pour les appuis de fenêtres (Branzar, maison sélectionnée).

Aussi le logis de Kergann Meur fait-il encore figure d’exception, renforçant son statut à part dans l’architecture rurale de Locmalo, avec ses souches de cheminées à décor de boules et de cercles, et l’appui à godrons de sa lucarne disparue. Une autre maison à Perros montre une souche de cheminée unique à décor de denticules, la maison semblant bien modeste comparé à sa souche en pierre de taille.

Les représentations humaines semblent les plus nombreuses : dans une ferme sélectionnée à Rozulaire Vraz, une tête d’homme sur la fenêtre de l’étage. A Lesmaëc, la maison datée 1653 porte sur la souche de cheminée une tête d’homme en remploi.

A Sainte-Christine, la métairie montre un pan coupé au nord-est où est sculpté un buste d’homme.

En 1967 sur une maison non retrouvée à Kerbourdonnet, le pignon découvert était sculpté d’un buste d’homme et d’une colombe au sommet du rampant.

Plus énigmatique, la sculpture sur l’appui de la ferme sélectionnée à Kernaude représente soit une fleur, soit un buste humain, soit une croix.

Le décor végétal est présent avec les feuilles stylisées remarquables figurant sur les consoles de la cheminée de Branzar, décor indiquant la qualité de la chambre haute, peut-être réservée au propriétaire de la ferme.

Enfin, les insignes professionnels que sont les calices de Rescaly (accompagné d’un cartouche portant la date) et de Branzar participent aussi de l’affirmation de la qualité du propriétaire, un prêtre identifié à Rescaly ; en comparaison, la paire de forces figurant sur un linteau à Rozulaire Vraz, (disparu depuis 1967) n’indique qu’une compétence technique d’éleveur ou de tondeur de moutons.

Enfin, au Couedic, deux anges étaient sculptés sur un puits disparu.

Edifices datant des 16e, 17e, 18e, 19e et 20e siècles

Dates portées Locmalo : 1576, 1595, 1613, 1620, 1628, 1633, 1634, 1638, 1649, 1651 (2 fois), 1653 ( 2 fois), 1659, 1661 (2 fois), 1672, 1675, 1677 (2 fois), 1690, 1709, 1714, 1738, 1760, 1763, 1765, 1773, 1783, 1807 (2 fois), 1811,1812, 1822, 1845, 1845 (?), 1847, 1903, 1909.

-

Période(s)

- Principale : 2e moitié 16e siècle

- Principale : 17e siècle

- Principale : 18e siècle

- Principale : 19e siècle

- Principale : 1er quart 20e siècle

-

Toitsardoise, chaume

-

Murs

- granite

-

Décompte des œuvres

- bâti INSEE 284

- repérés 107

- étudiés 20

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

Bibliographie

-

Inventaire général de monuments et richesse artistiques de la France. Vallée du Scorff : Bretagne. Images du Patrimoine, n°196 , Rennes, APIB, 2000.

p. 65-67 -

TOSCER, Catherine. L'habitat rural de la Haute Vallée et ses transformations. Extrait de : Aspects de la dynamique des paysages dans la Vallée du Scorff (Morbihan). Mémoirs de la Socitété d'Histoire et d'archéologie de Bretagne, T. LXXIX, 2001

Chargée d'études Inventaire

Chargée d'études à l'Inventaire

Chargée d'études Inventaire