Chargée d'études Inventaire

Chargée d'études à l'Inventaire

- étude d'inventaire, Guémené-sur-Scorff

- inventaire topographique, Vallée du Scorff

Dossier non géolocalisé

-

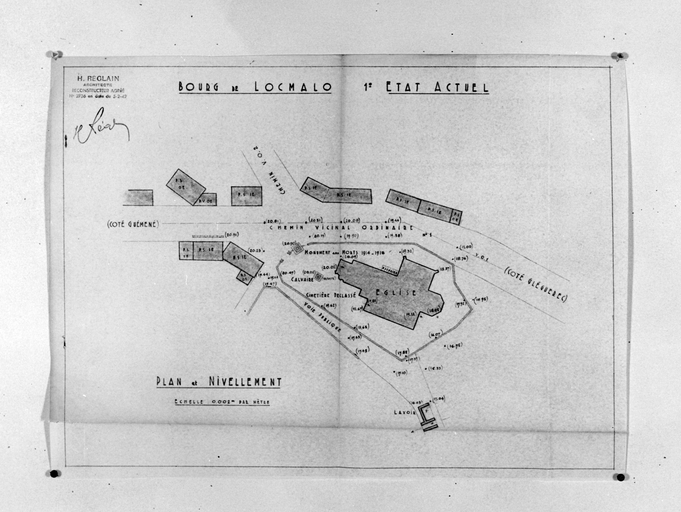

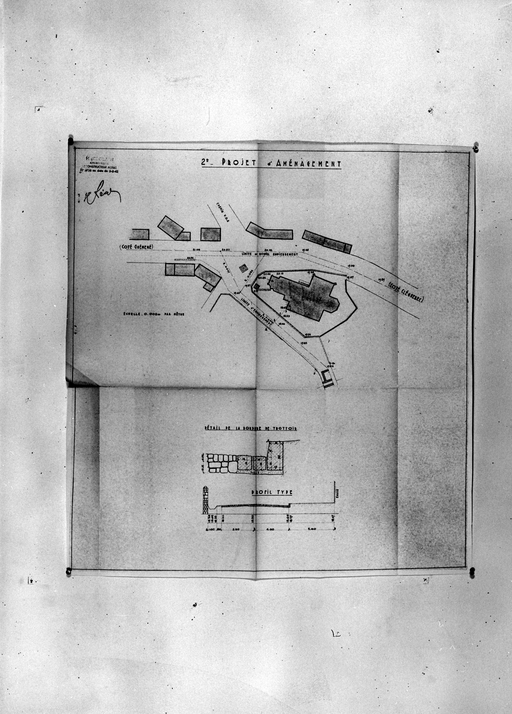

Aire d'étude et canton

Guémené-sur-Scorff - Guémené-sur-Scorff

-

Commune

Locmalo

-

Cadastre

1940

A3

418, 419

-

Dénominationséglise paroissiale

-

VocablesSaint-Malo

-

Dossier dont ce dossier est partie constituante

-

Parties constituantes étudiées

-

Parties constituantes non étudiéesenclos, calvaire, fontaine de dévotion

Le culte de saint Malo, évêque d’Aleth et patron de la paroisse, se répand au 11e siècle. A cette époque, Locmalo devient le siège d’une double juridiction, celle du recteur et celle des Rohan, seigneurs de Guémené qui dépend de Locmalo. Principaux prééminenciers de la paroisse, les Rohan contribueront fortement à l’embellissement de l’édifice.

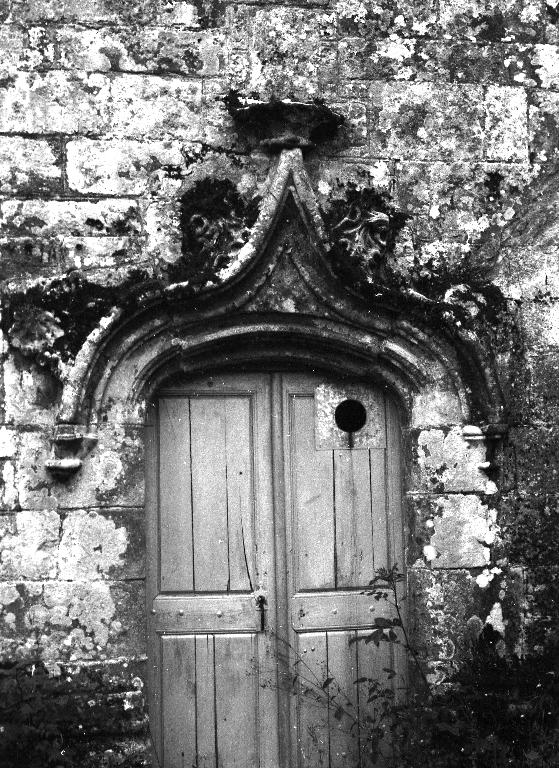

L'église est un édifice composite. Sa silhouette inhabituelle provient de l’effet produit par les trois couvertures parallèles remplaçant l’habituelle toiture à noues du transept. Les bras de transept sont en effet remplacés ici par deux chapelles seigneuriales de taille et d'époque différente. La nef sans bas-côtés est la partie la plus ancienne. Elle aurait été construite au début du 15e siècle. L’ancienne porte sud qui donne aujourd’hui accès à la chapelle des fonts confirme bien cette date, de même que la fenêtre et les sablières nord de la nef. Vers 1500, les Rohan font reconstruire leur chapelle au nord selon les caractéristiques du gothique flamboyant. La construction de la collégiale de Guémené en 1529 ayant probablement entraîné une désaffection partielle des Rohan pour la paroisse-mère, ils autorisent les Cadillac, seigneurs de Menauray, à prendre possession de cette chapelle. La tour-porche au décor seconde Renaissance a été édifiée sans doute peu après suivant les modèles des massives tours morbihannaises du 16e siècle.

Le plan initial comportait un chœur à chevet plat, dans l'alignement des chapelles latérales ; cette ordonnance qui rappelle en plus développé celle de la chapelle Saint-Méen à Ploemel (qui n'a qu'une chapelle sud) est modifiée au 17e siècle, avec la reconstruction de la chapelle sud dite des Princes et l'augmentation du chœur prolongé d’une sacristie axiale à étage, une spécificité morbihannaise. Simultanément, la reprise des grandes arcades aboutit à la création d'un très large espace liturgique unifié par une unique balustrade de communion. Il faut sans doute voir encore l’influence des Rohan dans cette grande campagne de mise à la mode de l'église de Locmalo.(C. Toscer)

Reconstruction de l'édifice (1er quart 15e siècle) dont il reste une porte (fonts baptismaux) et une fenêtre (nord nef) ; nouvelle reconstruction au 16e siècle ; bras nord transept vers 1577 ; bras sud transept vers 1611 ; élévation occidentale fin 16e ou début 17e siècle ; sablières 1ère moitié 17e siècle ; travaux importants au cours du 18e siècle, dont la sacristie et les arcades des chapelles latérales. (J.-P. Ducouret)

L'église aurait été reconstruite après 1411, date à laquelle elle est déclarée en ruines. De cette première campagne du début du 15e siècle ne subsiste que la porte de la chapelle des fonts (au sud), le mur nord de la nef dont le dessin de la fenêtre témoigne, ainsi que les sablières de ce mur nord dont l'une porte un blason ornée d'une croix, vraisemblablement les armoiries de l'ordre de l'hôpital, rappel de la charte de 1181 qui signalait « hospitale de loco Sancti Maclovii ».

En 1577, un acte de Louis de Rohan seigneur de Guémené qualifie de "chapelle neuve", la chapelle nord de l'église et alloue à la famille de Cadillac, seigneur de Menauray, les droits honorifiques de cette chapelle (bancs à accoudoirs, droit d'enfeus, et apposition de leur blason dans la dite chapelle sous celles des Rohan) : la chapelle peut être datée d'après ses caractères stylistiques de la 1ère moitié du 16e siècle.

Le décor de la porte de la tour, de type seconde Renaissance, propose pour la construction de la tour ouest la période de la fin du 16e siècle : la cloche datée 1571 semble confirmer cette hypothèse.

Une grande campagne de construction intervient au cours du 17e siècle : le chœur est rallongé d'une travée (les sablières s'arrêtent au niveau de l'ancien chœur) et prolongé de la sacristie à étage, la chapelle sud dite des Princes est entièrement reconstruite lors de la même campagne ; les grandes arcades du chœur sont reprises en sous-œuvre et probablement simplifiées. Les fenêtres nord de la chapelle nord semblent également refaites à cette date.

Vers 1900, la charpente ancienne est recouverte d'un lambris plâtré. (C. Toscer)

-

Période(s)

- Principale : 15e siècle

- Principale : 16e siècle

- Principale : 17e siècle

- Secondaire : 4e quart 19e siècle

L'église est construite en pierre de taille à l'exception de la chapelle nord et du mur nord de la nef, en moellon de granite.

Terminée par une tour massive de type morbihannais au portail à décor de la seconde Renaissance, accostée d'une tour d’escalier en hors-œuvre au sud, la nef étroite est bordée de deux chapelles à toiture indépendante parallèle à celle de la nef. La chapelle sud est plus longue d'une travée. Elles sont séparées du vaisseau central par de grandes arcades en plein cintre sans moulures d'angle.

Les sablières et entraits à engoulants de la nef et de la chapelle nord, conservés malgré l'ajout d’une voûte plâtrée et le rallongement du chœur, sont sculptés de deux manières qui témoignent de leur datation : à motifs indépendants dans la nef (tête et blasons), ou des scènes dans la chapelle nord.

-

Murs

- granite pierre de taille

- moellon

-

Toitsardoise

-

Plansplan allongé

-

Étages3 vaisseaux

-

Couvrements

- lambris de couvrement

-

Couvertures

- flèche en maçonnerie

- toit à longs pans

- croupe

- noue

- pignon découvert

-

Escaliers

- escalier hors-oeuvre : escalier en vis sans jour en maçonnerie

-

Techniques

- sculpture

-

Représentations

- armoiries

- scène profane

- ornement animal

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

-

Protectionsinscrit MH, 2019/02/15

-

Précisions sur la protection

Inscription au titre des monuments historiques de l'église en totalité, avec le sol d'assiette de son placître.

Situation cadastre : 2018 : A.418,A.419

-

Référence MH

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

Bibliographie

-

Inventaire général de monuments et richesse artistiques de la France. Vallée du Scorff : Bretagne. Images du Patrimoine, n°196 , Rennes, APIB, 2000.

p. 62-63 -

Le patrimoine des communes du Morbihan. Paris : Flohic éditions, 2000. (Le patrimoine des communes de France).

p. 427-428

Chargée d'études Inventaire

Chargée d'études à l'Inventaire

Enquêteur Inventaire