L´architecture rurale, observations

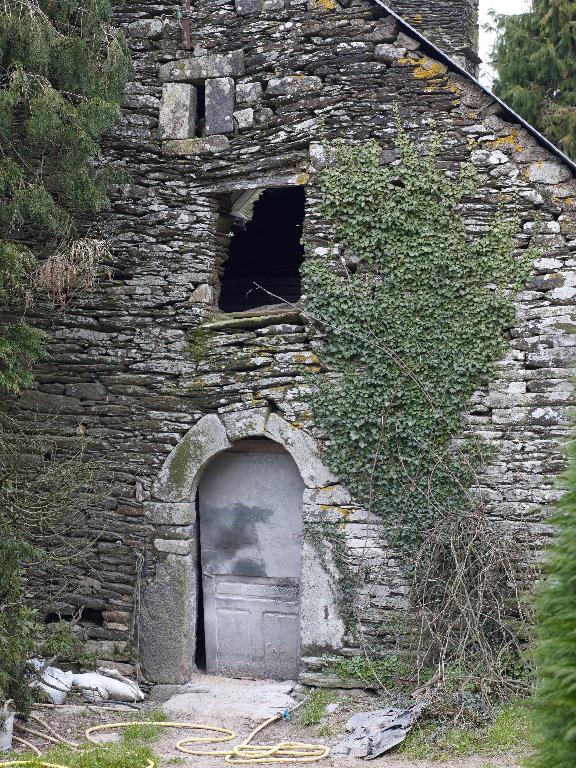

L´architecture rurale représente la part la plus importante des édifices rencontrés. Elle se caractérise par peu de réalisations antérieures aux 17e et 18e siècles mais connaît, comme le bourg et certains hameaux, une période de renouveau intense à partir de 1860, dans le cadre d´un contexte démographique et économique favorable. Les fermes sont agglomérées en hameaux plus ou moins importants mais quelques unes sont isolées (Ville au May, Noméline). Ceci est également le cas des exploitations créées à la fin du 19e siècle sur les landes nouvellement dérichées situées dans le nord de la commune. Dans la plupart des cas rencontrés, les fermes sont organisées en alignement. Au 17e et 18e siècles, le logis est à plan massé et à étage carré (Brohéac, Carlevaux, Le Jonio, Cargibon ...), généralement accompagné d'un logis-étable sans étage, schéma fréquemment rencontré en Bretagne au 16e et 17e siècle (Morbihan, Côtes d'Armor). Une tour d'escalier demi hors-oeuvre (Le Fol...) sur l'élévation postérieure permet d'accéder à l'étage : on remarquera le nombre élevé de ces tours d'escalier.

Si l'agriculture semble la principale activité de la commune, il faut se demander quelle était l'activité des habitants ou propriétaires de ces maisons à étage, souvent de qualité : au bourg a été étudié une maison de marchand drapier doté d'une cache (stockage ?) en demi-étage.

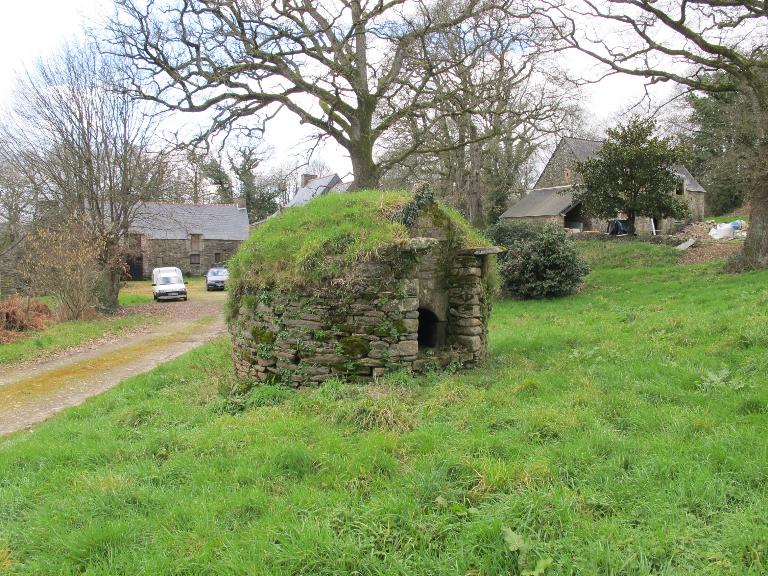

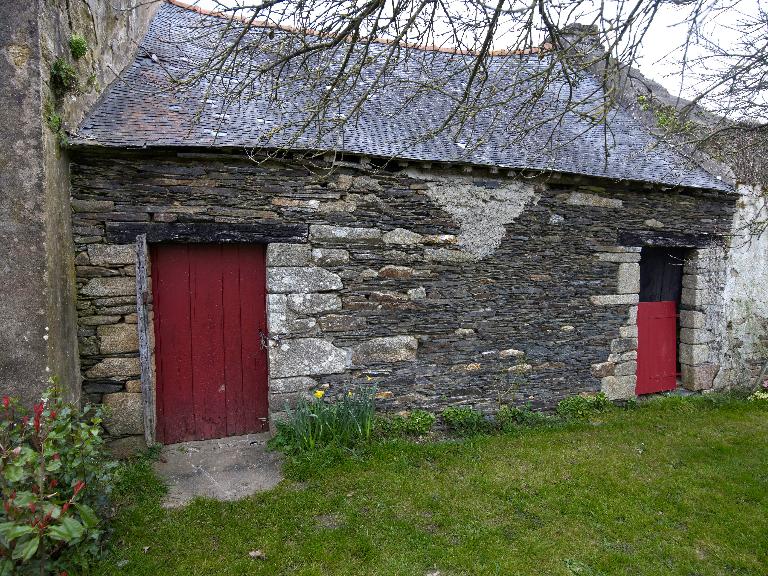

Les nombreuses dépendances : celliers, crèches, soues, fournils (La Grée Mahé), fenils et étables témoignent d'une commune depuis toujours tournée vers l'agriculture. On y cultive entre autre des carottes, des choux, des rutabagas, des céréales (seigle, orge), du lin, du chanvre, et des pommes. Des vestiges de pressoir témoignent d'ailleurs de cette activité cidricole. Les récoltes sont conservées dans des granges, en général, à linteau de bois, mais aussi, en moins grand nombre, dans des granges à portes charretières. La plus exceptionnelle d'entre elles se situe à Carnoguin. Très haute, elle conserve sur ses murs sud et est des boulins destinés à accueillir des pigeons. A noter, deux dépendances (Carlevaux et Chez Dubois) avec tourelle d'escalier édifiée dans la 2e moitié du 19e siècle, création inhabituellement tardive et dans laquelle on peut voir l'influence de l'habitat manorial. Autre élément à retenir, unique sur Pluherlin : un garde-manger extérieur, en maçonnerie, associé à une ancienne demeure du 17e siècle, située à la Mutte.

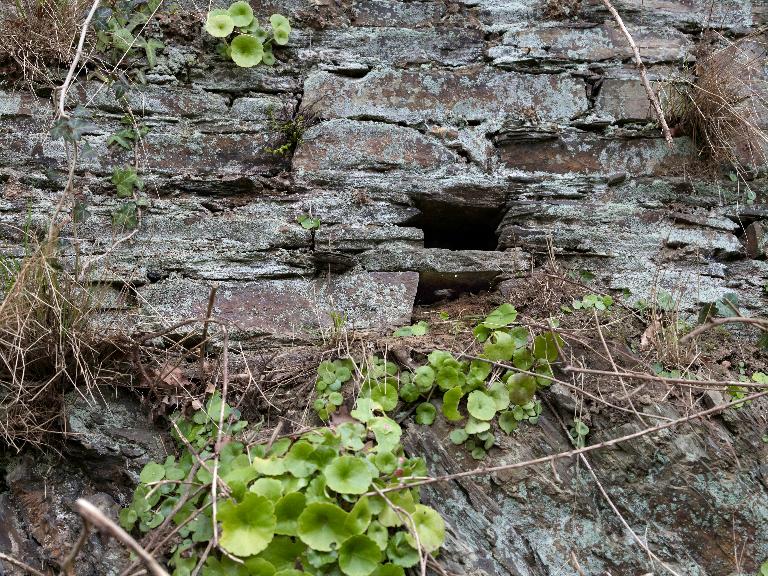

Les matériaux utilisés sur la commune sont essentiellement le granite et le schiste. Les constructions en schiste sont en moellons avec des baies en pierre de taille de granite dont la mise en œuvre varie selon des critères chronologiques. Parfois des blocs de cristaux de quartz, dits pierres de foudre (le quartz chasserait la foudre), sont insérés dans la maçonnerie des édifices (Le Gachot, La Ville Boury, Les Bois). Le schiste connaît de multiples utilisations : étagères et éviers muraux, appuis de fenêtres, revêtements de marche, clôtures et cloisons. Quelques fermes ont gardé des vestiges de ces cloisons en palis de schiste (Carlevaux, La Ville Neuve), mais très rares sont celles à les avoir conservé entières (Brohéac, Le Jonio, Carguillotin, voir ces dossiers). Trois fermes gardent des cadrans solaires anciens de qualité (Coët-Daly, Carade). L'un, situé dans un hameau proche du bourg et daté 1822, est orné de plusieurs scènes probablement religieux, peut-être la légende de saint Hubert (scène de chasse). Si la plupart des lignolets anciens ont disparu, beaucoup d'autres ont fait leur apparition lors de restaurations récentes, tels ceux du moulin du Bragou et de Carnoguin. La aussi, il est intéressant de signaler cette pratique ancienne revenue à la mode.