Photographe à l'Inventaire

- inventaire topographique

- inventaire topographique, communes riveraines du canal (Nantes à Brest)

Dossier non géolocalisé

-

Dénominationsmaison, ferme

-

Aires d'étudesCommunes riveraines du canal de Nantes à Brest

-

Adresse

- Commune : Saint-Gravé

Observations générales sur l'habitat de Saint-Gravé

34 fermes et 68 maisons ont été recensées à Saint-Gravé, dont 28 maisons au bourg. Parmi ces maisons ou fermes recensées, 10 ont fait l’objet d’un dossier d’étude (six maisons et quatre fermes).

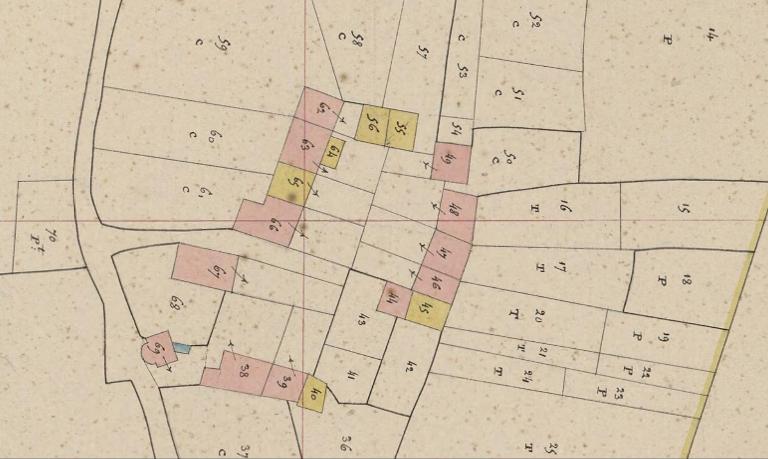

Les hameaux sont comme ailleurs, constitués de plusieurs unités d’habitation dispersées, ou (et) regroupées en alignement de petites maisons qui forment avec leur appentis postérieur, un plan carré : ces alignements de petits logis sont bien visibles sur les plan cadastral de 1840 (La Prée, la Gérillais, la Grenadière). Cependant, certains villages sont éclatés en plusieurs groupes d’habitations (le Beauchat, la Bogerais, la Grenadière). La Batardais est un exemple à part, les deux parties du village étant de constitution différentes (une seule propriété importante à l’est, petites maisons longeant la voie à l’ouest). Les fermes isolées révèlent comme dans d’autres communes, soit un statut antérieur de manoir ou métairie noble (la Rivière), soit une implantation tardive sur des terres défrichées à la fin du 19e siècle : les noms sont d’ailleurs révélateurs de cette implantation tardive (Saint-Denis, Jeanne d’Arc, sur les landes de Lanvaux au nord-ouest de la commune).

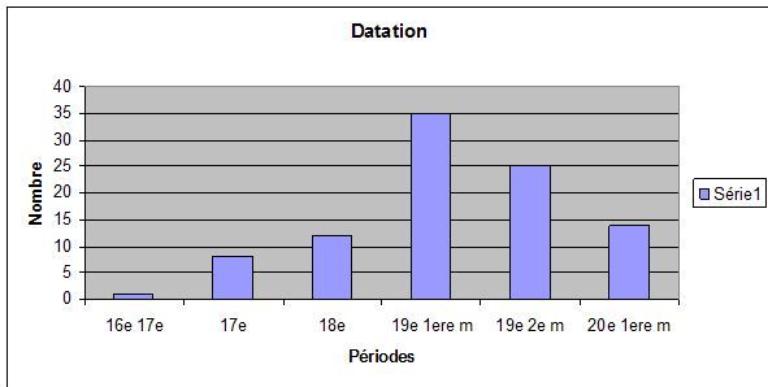

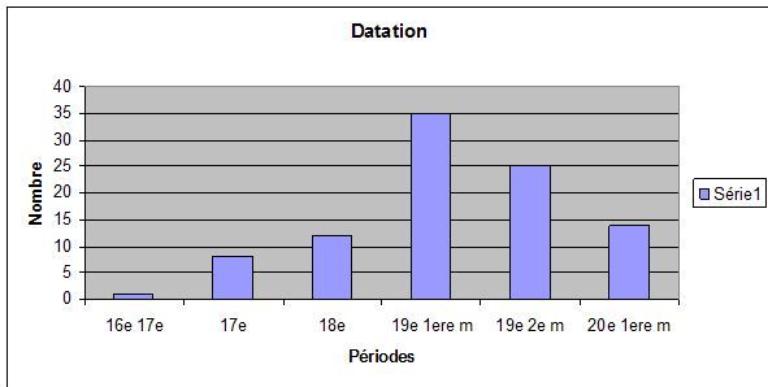

Datation

Le graphique des périodes de constructions fait apparaître le 19e siècle, en particulier la première moitié, comme la période majeure d’érection des maisons, la seconde moitié du 19e siècle et le début du 20e siècle concernant surtout les maisons du bourg dont l’habitat semble presque entièrement renouvelé durant cette période. Les maisons antérieures au 19e siècle conservées sont peu nombreuses.

Maisons datées :

Les dates portées recoupent partiellement cette réalité avec 6 dates portées dans la 2e moitié du 17e siècle, 4 au 18e siècle, 8 au 19e siècle et 3 au 20e siècle.

Tableau des dates portées lieudit/siècle | 16e siècle | 17e siècle | 18e siècle | 19e siècle | 20e siècle |

Le Pichorel | 1570 (cheminée remployée) | ||||

Le Beauchat | 1633 | ||||

Le Vaugrenard | 1642 | ||||

L’Hôtel Neuf | 1671 | ||||

Le Moulin de Léthier | 1658 | ||||

Le Beauchat | 1676 | ||||

La Gérillais 1 | 1662 | ||||

La Batardais 6 | 1692 | ||||

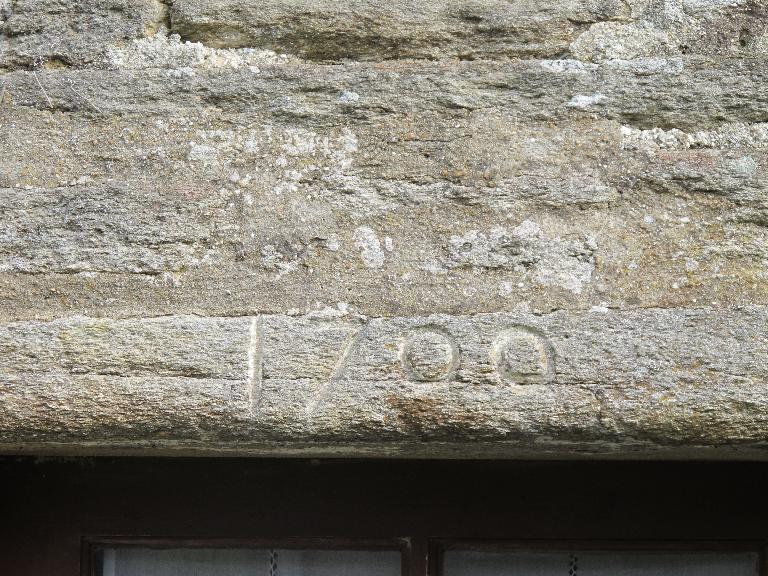

La Guenelle 1 | 1700 | ||||

Le Bignon | 1710 | ||||

La Prée 3 | 1767 | ||||

La Noëllerie | 1785 | ||||

La Bogerais 8 | 1816 | ||||

Bréhon | 1698 (remploi) | 1816 | |||

bourg_place de l'Eglise, 1 | 1825 | ||||

bourg_place de l'Eglise, 5 | 1825 | ||||

Le Beauchat 6 | 1830 | ||||

La Grenadière | 1849 | ||||

La Batardais 5 | 1870 | ||||

La Bréhaudais | 1882 | ||||

La Goderais | )1890 (lignolet | ||||

La Foy | 1905 (lignolet) | ||||

Le Pigeon 1 | 1915 | ||||

Le Pigeon 2 | 1923 (lignolet) |

Les matériaux

Pour le gros-oeuvre, le matériau employé reste celui issu du sous-sol immédiat, un granite de qualité médiocre qui n’a pas généré, même dans les périodes anciennes, de construction en pierre de taille ou en moellon réglé. Le moellon est donc seul utilisé. On note l’inclusion de gros blocs de quartz à la base des maçonneries, dont la tradition rapporte qu’il s’agit d’une protection contre la foudre. Le quartz se trouve aussi dans les champs sous forme de blocs de cristaux, et il est inclus de manière ostensible dans les façades comme décor, parfois entre deux linteaux ou appui de fenêtre (maison rue du stade au bourg, fig.). On ignore de quand date cette mode et l’insertion d’une pierre dans la maison étudiée au Pichorel (fig.) pourrait avoir été faite au moment de la pose de l’enduit.

Exclusivement utilisé dans les années 1900, l’enduit sur les façades est très rare sauf au bourg ( 9 cas sur 12) ; en campagne, il ne concerne qu’une maison à étage (la Bréhaudais, fig.) , et deux autres maisons du 17e siècle, à la Grenaudais et la maison étudiée au Pichorel, mais dans ces deux cas, il s’agit d’un ajout postérieur à la construction.

Le granite, majoritaire dans le gros-œuvre, n’est pas le seul employé dans la confection des ouvertures. Attendus, comme dans les pays de schiste, le bois sert de linteau pour portes et fenêtres des maisons modestes du début du 19e siècle, les piédroits étant alors formés de pierres superposées vaguement taillées : c’est seulement à la fin du 19e siècle qu’apparaissent tant en campagne qu’en ville, les ouvertures en granite de taille industrielle. Lors de restaurations des années 1960, les linteaux de bois pourris peuvent être remplacés par du ciment (La Chênaie).

Les ouvertures de granite restent cependant majoritaires et on remarque la présence d’ouvertures anciennes réemployées pour des raisons esthétiques (le Pichorel, ferme étudiée) ou économiques (la Bogerais, maison 4, fig.)

La présence proche de carrières d’ardoise (Pluherlin, Malansac) a favorisé l’emploi de ce matériau pour quelques ouvertures (la Gérillais, linteau de la porte d’une maison datée 1662, le Pichorel, ferme, porte nord) et pour les linteaux de cheminées des maisons anciennes (maison au bourg rue du stade, fig. maison au Beauchat, fig.). On remarquera avec intérêt la maison de la Bréhaudais (fig.) isolée, dont le schiste des ouvertures, bandeaux, chaînes d’angle et corniche en créant un fort contraste avec l’enduit contribue à la structuration de la façade. Le schiste est encore utilisé sous forme de lames pour les appuis des gerbières et pour les étagères des armoires murales (Bréhon, maisons étudiées), ainsi que pour réaliser des attaches murales pour les animaux (La Noëllerie, fig).

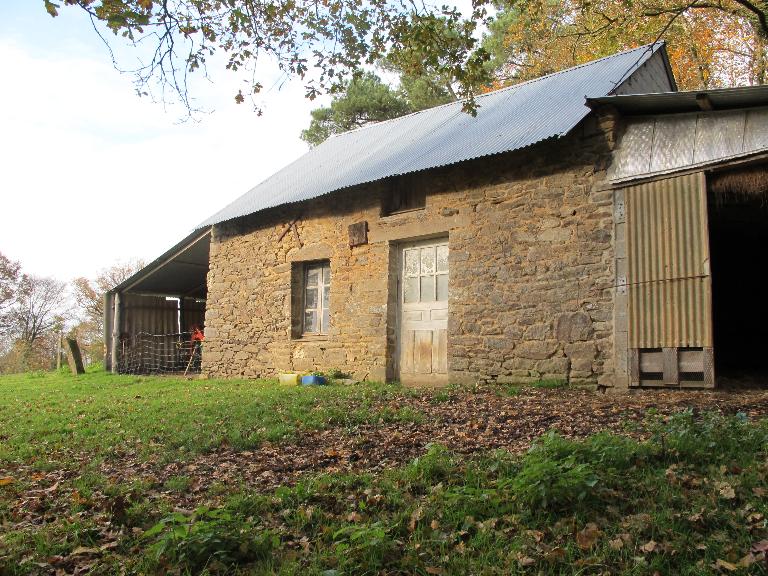

Enfin, et plus naturellement, le schiste ardoisier est le matériau majoritaire des couvertures ; cependant les toitures anciennes d’ardoise, traditionnellement ornée d’un lignolet sont rares (La Gérillais, La Foy, 1905, fig), et parfois heureusement restitué dans l’ancienne ferme de marouaud de la Prée nord (fig.). La tôle (la Chênaie, fig.), matériau de remplacement de la toiture d’origine) remplace-t-elle dans des édifices modestes du chaume ? Aucun vestige de ce matériau, même sur des dépendances, n’est venu le confirmer. Cependant, au lieu-dit Chez Filleul, une maison en ruines a conservé une cheminée d’étage en granite dont la teinte rouge montre qu’il a subi le feu : se peut-il que cette maison ait été anciennement couverte de chaume ?

A la Croix Mariée (étudiée), à la Goderais, la Grenaudais, ce sont des dalles de fibro-ciment qui se substituent à l’ardoise ancienne.

Plans et aménagements

Les trois-quarts des maisons recensées en milieu rural sont en rez-de-chaussée, avec le plus souvent un comble à surcroît accessible par une gerbière (sous forme de lucarne à fronton, incluse ou passante). 25 disposent d’un étage carré. Parmi celles-ci, 5 en milieu rural datent du 17e siècle et 3 du 18e siècle, alors qu’au 19e et au début du 20e siècle, c’est au bourg que l’on en trouve le plus (7 maisons).

La plupart de ces maisons sans étage ne comportent qu’une seule pièce surmontée d’un grenier, souvent regroupées en alignement de plusieurs unités, qui pouvaient fonctionner ensemble, comme l’indiquent les maisons étudiées à Bréhon ou Brécéhan, dans lesquelles on distingue, malgré les transformations ou ruines, une communication entre les pièces. L’élévation de ces maisons comporte en général une travée, la porte surmontée de la fenêtre de toit (La Batardais, maison 1) : cette dernière n’est jamais placée au-dessus de la fenêtre, mais elle peut, rarement, s’intercaler entre la porte et la (une des) fenêtres (la Bogerais)

Le plan allongé de la maison 2 de la Batardais, de 1870, comporte deux pièces avec cheminée : on peut cependant s’interroger sur l’utilisation de la seconde pièce comme habitation ou comme dépendance.

Ce plan se rapproche du logis mixte, dont un seul exemple a été étudié à Saint-Gravé, à la ferme du Pichorel, avec sa délimitation marquée par une différence de niveau entre la salle et l’étable. Ce type si fréquent dans l’ouest de la Bretagne a été peu rencontré à Saint-Gravé, soit parce qu’il s’agit d’un habitat tardif, soit en raison de la modestie des fermes, les bêtes étant alors abritées dans l’appentis postérieur ou dans un local indépendant.

Parmi les autres maisons ou fermes étudiées, les plus anciennes sont plutôt des unica.

Ainsi les deux maisons de la fin du 17e siècle, à la Batardais et au Beauchat, toutes deux de plan massé à une pièce par niveau. La Batardais qui a conservé sa partition ancienne est cependant plus complète, la chambre à l’étage étant délimitée par une cloison qui la sépare du couloir menant à l’appentis qui comporte des latrines, éléments de confort absents de la maison du Beauchat.

Autre maison à étage ancienne, le logis sur dépendance du Pichorel : cette maison dont seule la partie nord est conservée intacte; probablement construite au milieu du 17e siècle conserve une belle cheminée d’étage ainsi qu’un lavabo. Cependant, la maison, restaurée à la fin du 20e siècle dans sa partie sud, comportait à l’origine plusieurs pièces par niveau. Deux autres cas de logis sur dépendance ont été repérés, mais à une seule pièce par niveau, conformément au modèle le plus fréquent, à la Gérillais, daté 1662 et à la Guenelle, daté 1700.

Le Bignon adopte un plan moins connu et qui n’est pas sans évoquer les maisons de retenues du pays rennais, puisqu’:il s’agit d’un logis partagé en deux logements superposés : au rez-de-chaussée, le logis du fermier regroupe salle et cellier, tandis qu’à l’étage, la chambre lambrissée est associée à une petite pièce sans feu. L’importance donnée à l’escalier d’angle contribue à identifier un logis hors normes ; le statut du propriétaire du Bignon au 15e siècle, exempté du fouage, aurait-il eu un impact sur le statut de cette maison en 1700 ?

Pour le 19e siècle, deux maisons ou fermes à étage ont fait l’objet d’un dossier. La Bogerais développe un plan connu sous le nom de « plan à trois aistres », où deux pièces habitables occupent les extrémités de la maison tandis que la pièce centrale est occupée par une étable. C’est le seul cas identifié sur la commune, mais la maison à deux pièces par étage qui se prolongent par une dépendance et grenier est un modèle plus fréquent (la Grenadière, datée 1849). Quant à La Croix Mariée, elle relève du modèle type dit ternaire (3 niveaux, 3 travées), mais adapté à la mode locale avec absence de fenêtre entre la porte et la lucarne.

Les aménagements intérieurs

L’aménagement de la pièce commune souffre peu de variantes. Les éléments de conforts consistent en cheminées toujours placées en pignon, et quelques armoires murales, les plus grandes pourvues d’étagères en schiste. Elles sont souvent creusées dans le mur de façade (Le Pichorel, ferme étudiée).

Les cheminées en pierre sont réservées aux logis les plus anciens (Le Beauchat, le Bourg, chez Filleul), leur linteau étant indifféremment constitué d’un monolithe de schiste (Le Beauchat) ou de granite (chez Filleul, dont on soulignera la qualité de la remarquable cheminée d’étage qui n’a rien à envier, sauf dans ses dimensions, à celle d’un manoir, fig.). Il est intéressant de souligner la proximité de mise en œuvre existant entre la cheminée de granite de la Croix Mariée (ferme étudiée) et les cheminées de schiste : sur l’ensemble du territoire, les sommiers qui soutiennent le linteau, saillant à travers le mur, sont découpés à la base en un quart de rond forment une sorte de corbeau (Le Beauchat, maison repérée, fig.). Si cette habitude vient pour le schiste de la difficulté à le tailler, il s’agit nettement à la Croix Mariée d’une contamination du modèle. Cependant, à cette période (19e siècle), la plupart des cheminées n’ont plus de linteau de pierre, mais un faux-manteau de bois (La Prée, maison recensée, fig., Brécéhan, maison étudiée).

Les divisions intérieures antérieures au 19e siècle ont disparu ou n´ont pas été vues. Au 19e siècle, l´espace est fractionné par des cloisons de bois délimitant couloirs et pièces dans les maisons à deux pièces (La Bogerais, maison étudiée).

Le décor

En raison de la qualité médiocre du granite ou de la difficulté à tailler le schiste, le décor est presque absent de cette architecture modeste, à l’exception des corniches en quart de rond en granite qui soulignent le haut des façades d’une quarantaine de maisons recensées, quart de rond remplacé par une plaque de schiste dans un seul cas à la Chênaie (fig.). C’est pourquoi la maison étudiée de la Batardais, avec ses lucarnes architecturées, à fronton, et sa porte en anse de panier à pilastres, révèle son statut particulier dans la société rurale de Saint-Gravé à la fin du 17e siècle.Les lucarnes en pierre de taille à fronton triangulaire utilisées au 17e siècle (le Pichorel et Le Beauchat maisons étudiées), et au début du 19e siècle, à la Bogerais (ferme étudiée), à la Grenadière (fig), ici associées à des ouvertures en arc segmentaire, sont également destinées à mettre en évidence la richesse de la ferme ou de la maison.

Les lucarnes en pierre de taille à fronton triangulaire utilisées au 17e siècle (le Pichorel et Le Beauchat maisons étudiées), et au début du 19e siècle, à la Bogerais (ferme étudiée), à la Grenadière (fig), ici associées à des ouvertures en arc segmentaire.

Certains éléments de décor de grande qualité, sont réservés à l’espace intérieur : ainsi les cheminées ( Chez Fillleul, ou à Brécéhan, dans des fermes recensées, fig.).

Enfin, on soulignera l’inclusion, déjà évoquée, de blocs de cristaux de quartz dans les murs. Leur position en hauteur incline à y voir un élément de décor (Le Pichorel, maison étudiée, Bourg, maison vers 1930, fig.)

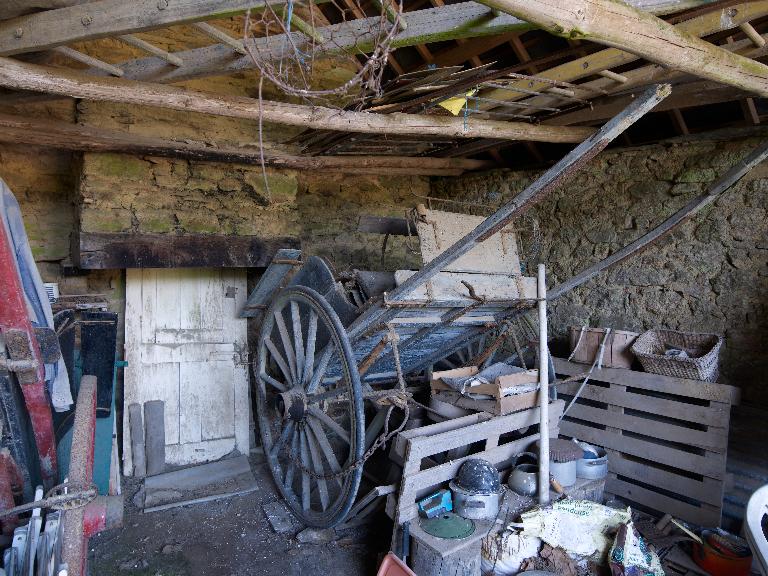

Les dépendances

Les dépendances sont peu nombreuses et modestes à l’image des fermes ; l’appentis, postérieur (la Croix Mariée) ou latéral (Le Beauchat, ferme recensée) est une

constante. Quelques remises ouvertes en pignon, comportant parfois un four à pain (La Croix Mariée, fig., La Bogerais, maison de maître étudiée, fig.).

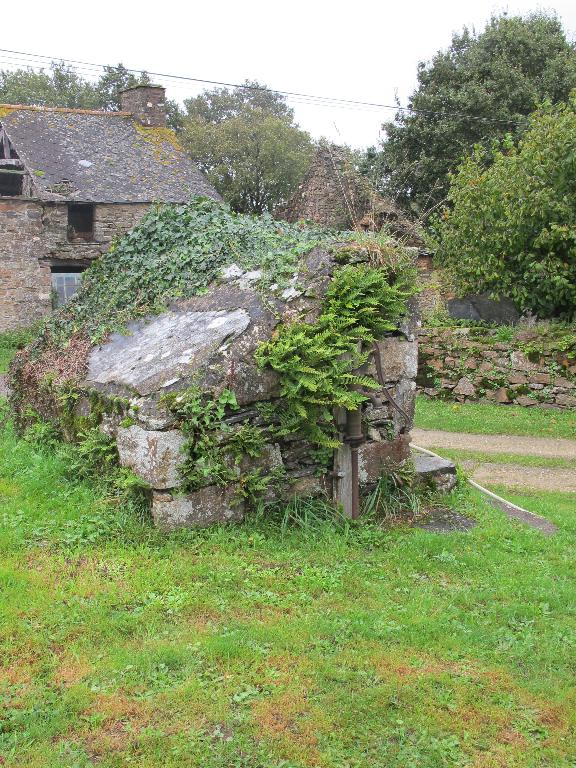

Enfin, le puits semi-circulaire ou carré et couvert de dalles de schiste n’est plus aussi fréquent qu’il devait l’être autrefois.

Edifices des 17e, 18e, 19e siècles ; chronogrammes : 1570, 1633, 1642, 1658, 1662, 1671, 1676, 1692, 1698, 1700, 1710, 1761, 1785, 1807, 1810, 1816 (2 fois), 1825 (2 fois), 1840, 1849, 1870, 1882, 1905, 1915, 1923.

-

Période(s)

- Principale : 17e siècle

- Principale : 18e siècle

- Principale : 19e siècle

- Principale : 1ère moitié 20e siècle

-

Toitsardoise

-

Murs

- granite

- schiste

-

Décompte des œuvres

- repérés 27

- étudiés 4

- (c) Conseil départemental du Morbihan

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

Chargée d'études à l'Inventaire

Chargée d'études à l'Inventaire