Photographe à l'Inventaire

- inventaire topographique

- inventaire topographique, communes riveraines du canal (Nantes à Brest)

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communes riveraines du canal de Nantes à Brest - Rochefort-en-Terre

-

Commune

Saint-Gravé

-

Lieu-dit

Cancouët

-

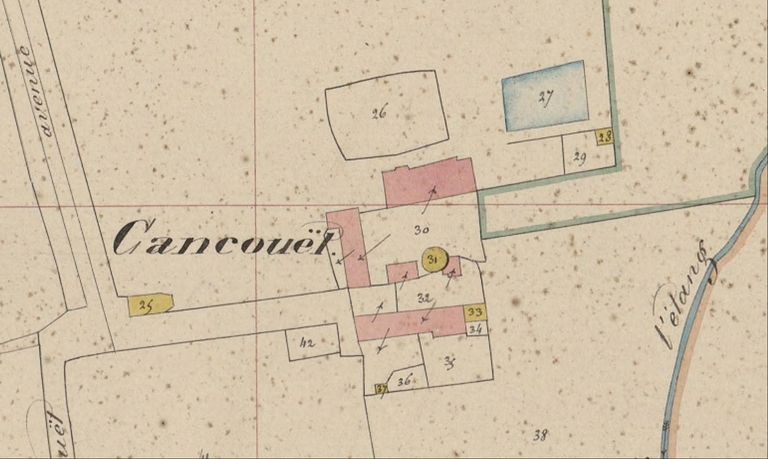

Cadastre

1936

E1

32

;

1840

E1

30 à 37, 24 à 29

-

Dénominationsmanoir, château

-

Parties constituantes non étudiéescommuns, chapelle, enclos, étang

Malgré les importantes transformations de sa façade et de sa distribution en raison des changements de propriété, le manoir de Cancouët conserve de nombreux éléments qui le rattache aux grands manoirs bretons des 15e et 16e siècles, époque à laquelle la famille de Cancouët occupe une place importante dans la noblesse locale ; on soulignera en particulier sa tour d'escalier avec le bel escalier en schiste à marches délardées, mais aussi des communs de grande qualité, avec lucarnes en calcaire à décor ornemental. Sa construction se déroule en deux campagnes, la première dans la 2e moitié du 15e siècle qui concerne la partie ouest, avec la tour et l'appentis ouest, la seconde la partie est y compris son appentis, ainsi que les communs. Enfin à la fin du 17e siècle, la distribution et façade sont reprises.

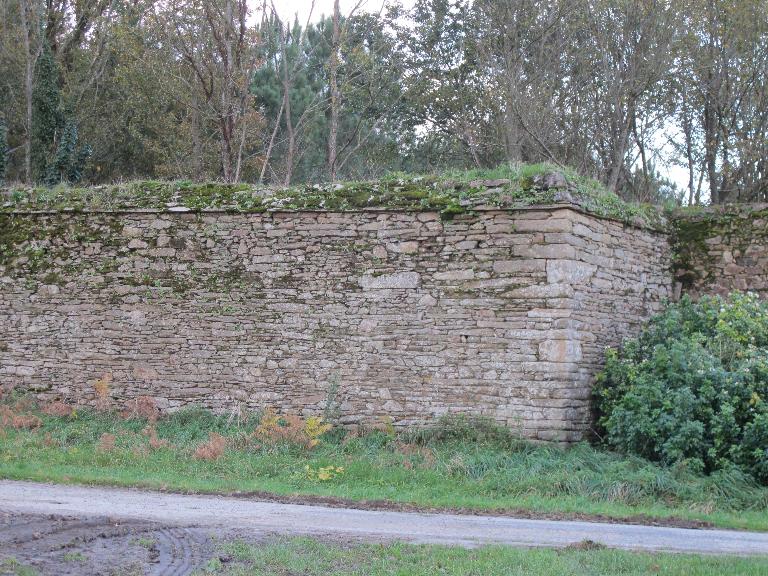

Le logis occupe le sud d'un vaste enclos limité par de hauts murs, dont les angles nord-est et nord-ouest étaient garnis de tours de défense carrées : elles sont signalées en ruine sur le plan cadastral de 1840, ce qui signifie qu'elles étaient sans doute couvertes à l'origine : les vestiges des quatre murs en ruines qui formaient la tour nord-est sont encore bien visibles. Cet enclos avec tour de défense qui peut dater du 16e siècle, n'est pas sans évoquer d'autres grands enclos comme celui du Plessis-Josso à Theix, Deil à Allaire, Le Bordage à Ercé près Liffré... Dans cet enclos se trouvaient une pièce d'eau, sans doute un vivier, au nord-est du manoir, ainsi qu'un chenil tout proche.

La chapelle dont il ne reste que quelques pans de mur, déjà en ruines en 1840, occupe l'angle sud-ouest de l'enclos : dotée d'un chevet à trois pans, elle s'ouvrait au sud par une porte aujourd’hui bouchée qui donnait sur l’allée d'accès à la cour du manoir.

Le logis occupe le côté nord de la cour et se compose de deux parties non-contemporaines séparées par un refends, l'absence de reprise dans le mur de façade résultant peut-être de sa reconstruction :

- à l'ouest se situe la partie la plus ancienne, le logis proprement dit à faux plan double en profondeur, avec tour d'escalier axiale insérée dans l'appentis postérieur. La modification des dispositions à la fin du 17e siècle a fractionné en deux pièces (plus tard séparées par un couloir) l'ancien espace unique de la salle du manoir. La cheminée de la salle était engagée dans le pignon ouest : il n'en reste que les corbeaux en pyramide renversée moulurés et les sommiers de l'ancien linteau. Une cheminée remployant des piédroits colonnettes du 15e siècle, provenant sans doute de l'étage, plus spectaculaires, est venue la remplacer.

La tour et la pièce en appentis ouest semblent faire partie de la première campagne de la fin du 15e siècle, le remarquable escalier en schiste à marches délardées contenu dans la tour étant semblable à ceux contemporains de Launay aux Fougerêts, ou de Sourdéac à Glénac.

Il est difficile de comprendre la partie est, à plan double en profondeur d'origine, mais très remaniée après sa transformation en dépendance de la ferme à la fin du 17e siècle, puis en logement à la fin du 20e siècle. Elle est cependant construite d'un seul tenant dans les années 1570-1580. Au rez-de-chaussée, le seul élément intact est la cheminée en schiste au pignon est qui était visible avant les restaurations des années 2000. Le trait le plus remarquable de cette partie est plutôt réservé à l'appentis postérieur dont la partie basse à usage de cellier est éclairé de plusieurs oculi chanfreinés, l'étage étant ouvert de fenêtres à appui mouluré : on rapprochera cette façade de celle postérieure du pavillon est du manoir du Plessis-Josso à Theix, également double en profondeur, avec structure cellier-couloir desservant des chambres.

A l'extérieur, plutôt que la façade du logis, très remaniée au fil du temps, ce sont plutôt les communs aux belles lucarnes en tuffeau qui retiennent l'attention. Elles seraient l’œuvre, comme la chapelle, de Jérôme de Cancouët, au début du 17e siècle, ce qui semble un peu tardif. (C. Toscer)

Le manoir de Cancouët est signalé comme ancien (soit antérieur à cette date) dans la réformation de 1427, appartenant à "Jehan de Quenquoet et ouquel il demoure et y a sa métayrie entienne, et les y demourants sont francs." (R. de Laigue)

Dans la 2e moitié du 15e siècle, Jean de Cancouët possède entre 300 (1464) et 200 livres de revenu noble. Il s'agit d'une très importante seigneurie, puisqu'au 16e siècle, où elle appartient toujours à la famille de Cancouët, elle possède ("sauve") deux métairies nobles tandis qu'en 1666, sont signalées outre celles de Cancoët et la Gouderais, la métairie du Désert et la métairie de la fuie, plus le moulin du Létier sur la rivière Arz, les grands et petits moulins sur les étangs de Cancouët. Le fief a droit de justice.

La famille de Cancouët reste en possession du manoir jusqu'en 1670, date de la mort d'Yves de Cancouët, sans héritiers qui transmet à Maurice de Rosmar. Le fief est vendu dès 1674 à Henri Ernault dont la fille vend en 1722 à Joseph de Castellan (seigneurie voisine de Saint-Martin).

Le bâtiment du manoir remonte probablement au 15e siècle, mais a été fortement allongé vers l'est à la fin du 16e siècle, puis a subi de nombreux remaniements au cours du 17e siècle.

De la première période pourrait subsister la tour d'escalier, la cheminée du rez-de-chaussée, transférée de l'étage au rez-de-chaussée lors des restaurations du milieu du 20e siècle, ainsi que les consoles de la cheminée qui l'a précédé.

Dans la 2e moitié du 16e siècle, à l'initiative de Jacob de Cancouet, le manoir est allongé vers l'est avec un long appentis postérieur. Sont aussi construits les communs ouest conservés, dont témoignent les lucarnes en calcaire, peut-être les dépendances au sud (ancienne métairie, en partie disparue) et peut-être la chapelle, aujourd'hui très ruinée ; cependant, la tradition attribue ces constructions au fils de Jacob de Cancouët, Jérôme, vivant au début du 17e siècle ; dans le logis, la porte d'accès au cellier semble aussi dater de cette période.

A la fin du 17e siècle, probablement lors de la vente à Jean Ernault, de grands travaux sont entrepris : la façade du logis ouest est reprise, avec pour conséquence la modification de la distribution, la partie droite devenant une dépendance, la porte haute en plein cintre dans cette partie pouvant être imputée à cette époque ; il est possible d'ailleurs que la façade sud ait été entièrement reconstruite à cette occasion. La toiture avec son coyau supporté par une série de corbelets de bois date aussi de la même période.

Au milieu du 20e siècle, le logis qui était devenu une ferme sans doute depuis l'achat par la famille de Castellan, la partie droite étant à usage de dépendance, redevient une maison. Les fenêtres du rez-de-chaussée à l'ouest sont fortement agrandies et des petites fenêtres de la partie est sont doublées. A la fin du 20e siècle, la partie est devient une habitation en totalité et sa façade sud est reprise avec ajout de fenêtres entourant la porte haute. Les reprises sont moins importantes dans la partie ouest, puisque seules les fenêtres du rez-de-chaussée précédemment élargies sont divisées par un meneau.

Depuis l’enquête de 1979, l'escalier extérieur desservant le sud du comble des communs a disparu.

-

Période(s)

- Principale : 2e moitié 15e siècle, 16e siècle , (incertitude)

- Principale : 4e quart 17e siècle , (incertitude)

- Secondaire : milieu 20e siècle

- Secondaire : 4e quart 20e siècle

-

Auteur(s)

- Personnalité : commanditaire attribution par travaux historiques

- Personnalité : commanditaire (incertitude), attribution par travaux historiques

- Personnalité : propriétaire attribution par travaux historiques

Le grand manoir de Cancouët occupe le sud d'un vaste enclos limité par de hauts murs au sommet taluté, dont les angles nord-est et nord-ouest sont garnis de tours de défense carrées en ruines.

La chapelle au chevet à pans coupés aujourd'hui ruinée forme l'angle sud-ouest de l'enclos, au début de l'allée qui mène à la cour du manoir.

Le logis occupe le côté nord de la cour et se compose de deux parties : à l'ouest, un premier logis dit à faux plan double en profondeur, avec tour d'escalier axiale saillant légèrement sur l'appentis postérieur, à l'est une seconde partie avec salle, avec un grand appentis postérieur.

La porte d'entrée du 17e siècle, à fronton semi-circulaire s’est vue restituer le blason des Cancouët, qui n'existait plus en 1979 ; elle donne accès à un couloir divisant l'espace en deux pièces ; à gauche la salle dont l'ancienne cheminée engagée dans le pignon ouest conserve les corbeaux en pyramide renversée moulurés et les sommiers de l'ancien linteau. on lui a substitué une cheminée remployant des piédroits colonnettes du 15e siècle, provenant sans doute de l'étage, plus spectaculaires, le linteau mouluré étant en béton. A droite de la cheminée est percée une petite fenêtre (16e siècle).

A partir de la salle, deux portes aujourd'hui séparées par une cloison moderne, donnent accès la première (en arc surbaissé en schiste gris) à l'ouest à une pièce en appentis aménagée au 16 siècle dans laquelle subsistent piédroits chanfreinés et consoles en quart de rond en schiste d'une petite cheminée encadrée d'oculi. La seconde porte, aujourd'hui dans le couloir, ouvre dans la tour d'escalier, dans laquelle un escalier en vis à marches délardées en schiste conduit à l'étage.

La pièce de droite a été dotée lors des travaux de réaménagement du 17e siècle, d'une cheminée simple à linteau et consoles en bois. La partie est a été entièrement remaniée et la grande cheminée établie au pignon est qui devait chauffer une salle est aujourd'hui masquée (linteau de granite, piédroits largement chanfreinés à base en flacons et consoles en quart de rond, proche de la petite cheminée aux vestiges conservés dans la partie en appentis nord-ouest). Le grand appentis postérieur abrite un cellier, éclairé de quatre oculi chanfreinés. A l’étage, quatre fenêtres à appui mouluré donnaient peut-être sur un couloir. A son extrémité est, l’appentis, en retrait, ouvert de deux petites fenêtres dont celle du rez-de-chaussée à appui mouluré ab deux petites fenêtres dont celle du rez-de-chaussée à appui mouluré abâtardi, était destiné aux garde-robe et latrines.

Les communs à l'ouest de la cour, très bien conservés, sont ouverts d'une suite de trois portes en plein cintre surmontées de fenêtres. La pièce nord est l’ancienne boulangerie : la grande cheminée du pignon nord à consoles de pierre et linteau de bois, à hotte très débordante, s’accompagne de deux fours, saillant à l’extérieur du mur gouttereau ouest. On ne sait à quel usage était destinée la seconde pièce, étroite et séparée par un mur de refends de la pièce médiane.

La partie sud est occupée par une remise, à grande porte charretière à linteau de bois élargie. Le comble autrefois accessible par un escalier extérieur desservant une porte haute en plain cintre passante, est orné de trois autres lucarnes en tuffeau de Loire. Leur décor, pilastres à décor d’entrelacs, postes et denticules ornant l’appui, est caractéristique de la seconde Renaissance. Deux d'entre elles portent dans le fronton un cartouche rond qui devait être sculpté des armes de Cancouet. (C. Toscer)

Armes des Cancouët : d'argent au sanglier effrayé de sable défendu et allumé de même.

-

Murs

- granite

- moellon sans chaîne en pierre de taille

-

Toitsardoise

-

Étages1 étage carré

-

Couvertures

- toit à longs pans

- toit conique

- pignon couvert

-

Escaliers

- escalier dans-oeuvre : escalier en vis sans jour en maçonnerie

- escalier de distribution extérieur : escalier droit en maçonnerie

-

Techniques

- sculpture

-

Statut de la propriétépropriété privée

- (c) Conseil général du Morbihan

- (c) Conseil général du Morbihan

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

Documents d'archives

-

Archives départementales du Morbihan : 3P 260

AD Morbihan. Série P. 3P 260. Plan cadastral 1840. Tableau d'assemblage et feuilles par sections.

-

Archives départementales du Morbihan : 2J 1-6

A. D. Morbihan. 2J 1-6. Louis Galles. Dictionnaire des terres nobles du Morbihan.

Vol. 1

Bibliographie

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

LAIGUE, René, comte de. La noblesse bretonne aux XVe et XVIe siècles. Réformations et montres. Evêché de Vannes. Vannes, 1902, rééd. Versailles : Mémoires & Documents, 2001.

p. 701-706 -

FLOQUET, Charles. Dictionnaire historique, archéologique et touristique des châteaux et manoirs du Morbihan. Mayenne : Yves Floch, 1991.

p. 227 -

Le patrimoine des communes du Morbihan. Paris : Flohic éditions, 2000. (Le patrimoine des communes de France).

p. 1064, fig.

Annexes

-

Extraits documents anciens

-

Possesseurs de la terre de Cancouet

-

Inventaire topographique sur le canton de Rochefort-en-Terre, 1979 :

Chargée d'études à l'Inventaire

Chargée d'études à l'Inventaire