Modeste par ses dimensions, la chapelle Saint-Sixte, initialement dédiée à la Trinité, est connue par le remarquable décor d’époque Renaissance ornant sa porte sud, entrée privilégiée comme souvent dans les édifices religieux bretons. Le décor alterne sujets figurés et blasons : la Trinité encadrant les tables de la Loi, anges musiciens, portraits en médaillons dont au centre, une tête enturbannée et moustachue dans l’esprit des décors de l’époque.

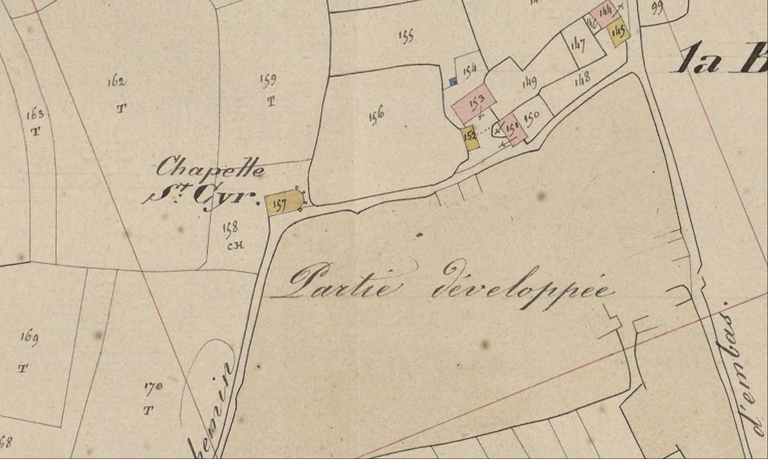

La chapelle est réputée fondée par le prêtre Mathurin Moisan, qui en 1592 stipule dans son testament « qu’on donne plusieurs messes pour sa délivrance dans la chapelle fondée par lui dédiée à la Trinité » (d’où la représentation de la Trinité). Mais les blasons qui figurent sur la porte sud et au-dessus de l’arc diaphragme mettent pleinement en évidence le rôle de commanditaire de la famille du Matz, seigneur du Brossais en Saint-Gravé au début du 17e siècle, sans doute lors de la (re)construction de la nef.

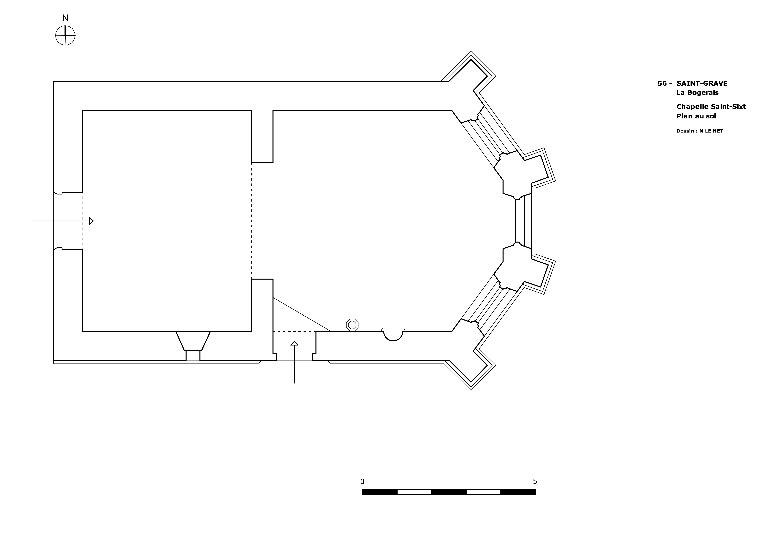

L’édifice est construit en deux campagnes proches : la première qui correspond au chœur jusqu’à l’arc diaphragme remonte à 1550, d’après la date relevée sur la porte sud ; la nef est construite vers 1612, date gravée sur la porte ouest, avec reprises postérieures : l’ouverture d’une fenêtre au sud, le remontage d’une partie du mur nord interviennent au début du 19e siècle.

Archaïque, l’arc diaphragme a ici un rôle purement formel, celui d’isoler l’espace du chœur et de la chapelle seigneuriale, de la minuscule nef des fidèles : l’apposition du blason au-dessus de l’arc affirme la prestigieuse alliance de René du Matz avec l’héritière d’une puissante famille bretonne, Gillonne de la Marzelière, vers 1630-1640. Cette affirmation est réitérée par l’insertion des blasons dans le décor de la porte sud, en partie recomposée. (C. Toscer)

Chargée d'études à l'Inventaire