Plan et ordonnance intérieure

Longue de 42 mètres y compris le chœur et large de 18, l'église est un vaste volume continu de type " nef obscure ", composé d'un vaisseau principal de quatre travées flanqué de collatéraux qui s'arrêtent à l'entrée du chœur. Ce dernier comprend une travée droite et trois pans coupés percés de cinq hautes fenêtres que surmontent cinq autres plus petites. A l'ouest, une imposante tour porche ouvre sur le bas de la nef par un portail à portes géminées à tympan ajouré, modèle abondamment diffusé dans le diocèse de Vannes à partir de la fin du XVe siècle. De part et d'autre de l'axe central, l'édifice est entièrement symétrique : au niveau de la troisième travée deux portails du même modèle que celui du bas de la tour déterminent à l'intérieur de l'édifice un transept virtuel. Cette conception architecturale rigoureusement symétrique et unitaire est renforcée par le regroupement des trois uniques autels au niveau du chœur et l'absence de tout autre mobilier d'attache ancien. Une différence dans la section des piles polygonales, légèrement concaves en haut vers le chœur, planes pour les travées du bas de la nef, de même qu'une reprise de maçonnerie dans les murs gouttereaux indiquent une rupture dans le chantier. La première étape pourrait correspondre à la date de consécration de l'édifice en 1524 alors composé du chœur et de deux travées. Malgré cette interruption du chantier, l'unité stylistique de l'édifice est remarquable.

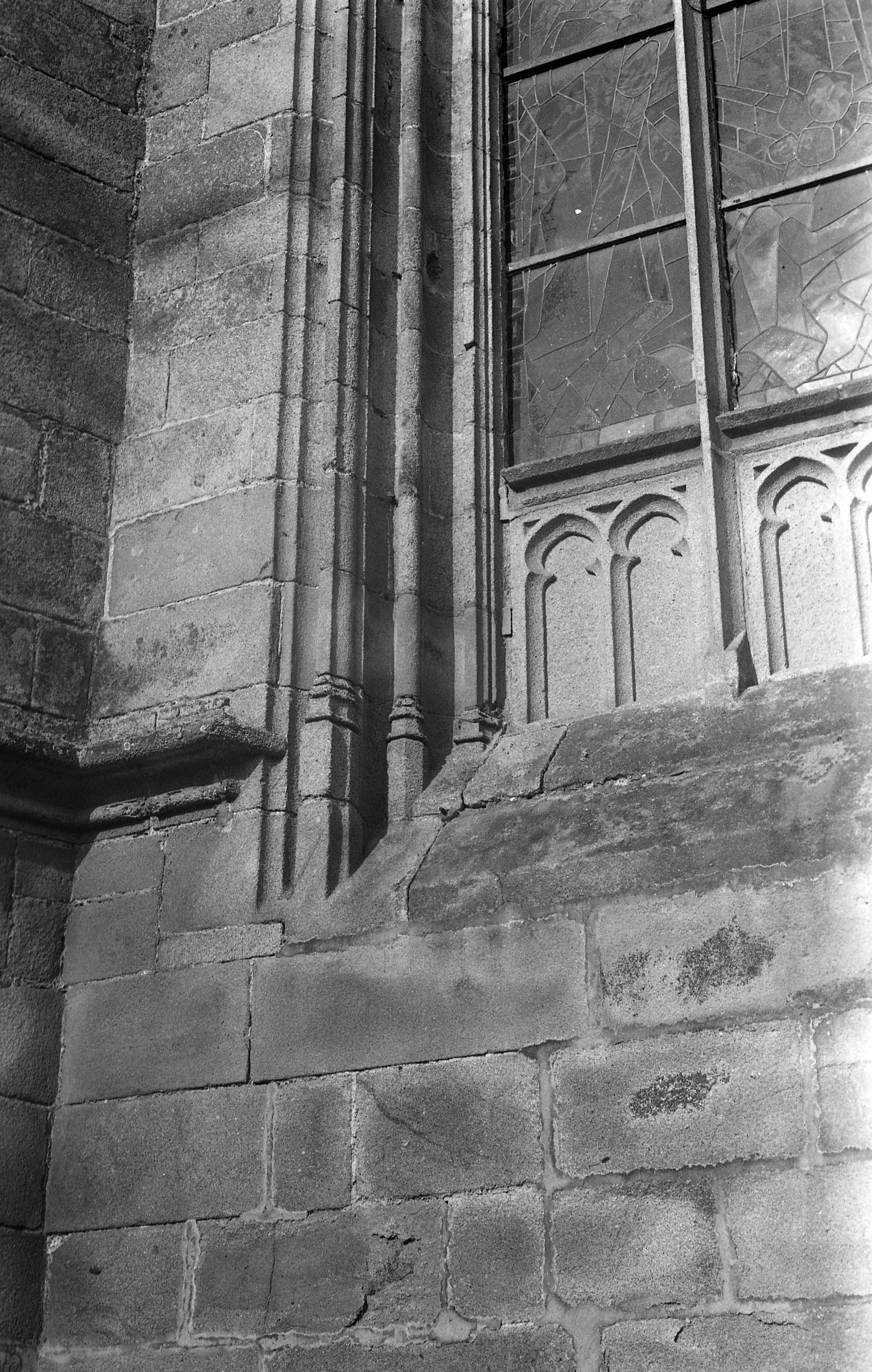

Les grandes arcades ne montent qu'à mi hauteur des murs gouttereaux de la nef, au même niveau que les fenêtres des collatéraux, laissant au dessus de leurs écoinçons une importante partie de mur qui crée un effet de tunnel. Dans les collatéraux, des arcs diaphragmes qui descendent bien en dessous des clefs de voûtes contribuent au contrebutement de cette nef en remplissant le rôle d'arcs-boutants intérieurs. Loin d'être une maladresse, l'opposition entre cette nef de proportions écrasées, relativement sombre - dont la pénombre est accentuée par les vitraux actuels du XIXe et XXe siècle - et un chœur élancé et lumineux, semble résulter d'une recherche formelle qui vise à magnifier et mettre en scène le sanctuaire.

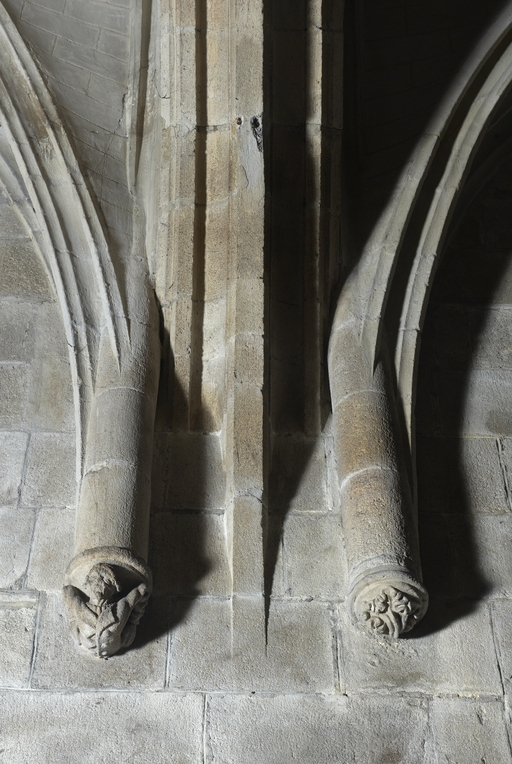

Les voûtes actuelles réalisées tardivement vers 1860, bien qu'étant en plâtre, sont plastiquement conformes à l'esprit du projet initial comme l'indiquent tout au long des murs des culots sculptés en pierre surmontés de tas de charges parfaitement authentiques. Léon de Groër dans sa thèse inédite de l'Ecole de Chartes interprète les arcs diaphragmes des collatéraux comme un contrebutement lié à un projet de voûtes en pierre ; la présence sur le chœur de Notre-Dame de Quelven en Guern de voûtes en pierre authentiques, en calcaire, vient à l'appui de cette hypothèse. Hennebont, dernier port fluvial en amont sur le Blavet pouvait aisément recevoir par bateau des chargements de matériaux. D'un avis tout différent, Jacques Mallet, dans sa notice du Congrès archéologique du Morbihan de 1983, imagine plutôt un projet de fausses voûtes en bois, et rapproche le cas d'Hennebont de celui de Saint-Fiacre du Faouët ou de Notre-Dame de la Houssaye à Pontivy. (Ce type de fausses voûtes totalement dissociées de la charpente de couverture ne doit pas être confondu avec les charpente lambrissées qui fusionnent en un seul élément le couvrement des nefs et le support de couverture). Quoi qu'il en soit, comme dans bien des églises bretonnes de cette époque, on se contenta à la fin du chantier d'une charpente lambrissée beaucoup plus simple installée au sommet des murs gouttereaux. Cette charpente encore en place aujourd'hui, au dessus des actuelles voûtes de plâtre a été datée par dendrochronologie de 1591-1592.

Ordonnance extérieure

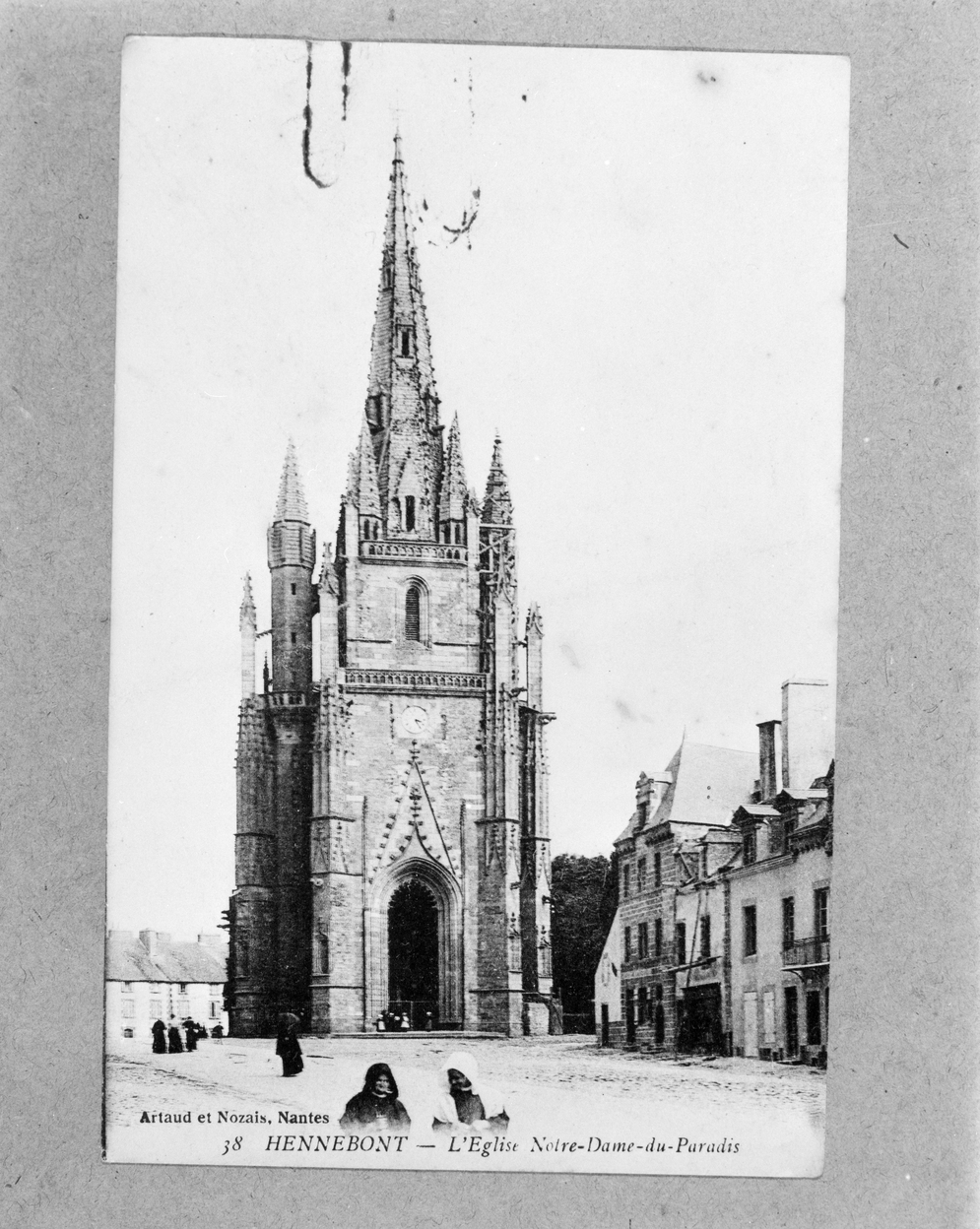

La tour porche, à l'ouest, dont la flèche de pierre s'élève à plus de 65 m, domine de sa masse imposante l'ensemble de la ville. Cette tour carrée, entièrement hors oeuvre, cantonnée de puissants contreforts, est encadrée, dans les extrémités des collatéraux, par deux tourelles polygonales qui contiennent des vis d'escalier terminées par des flèches. Ces dernières sont reliées à l'étage supérieur de la tour, édifié en retrait, par des galeries portées sur des arcs-boutants. Cette impressionnante composition transcrit de façon monumentale une formule innovée au XVe siècle en Cornouaille sur la façade de la chapelle Saint-Fiacre du Faouët et l'associe de façon inédite à une tour porche. A la base de la tour une haute arcade en tiers point ornée d'un lambrequin évidé devait éclairer en second jour le bas de la nef avant l'installation du grand orgue au revers du portail en 1652. Les parois intérieures du porche sont ornées d'arcatures hautes et étroites en forme de niches ; purement ornementales et non destinées à recevoir un programme statuaire elles sont séparées par de grêles pilastres dont les moulures se recoupent et les bases prismatiques viennent se fondre dans une plinthe moulurée en glacis à ressaut selon un jeu de formes cher aux dernier art gothique. Leurs gâbles en accolade à larges feuilles retournées et fleurons dédoublés présentent une sculpture de grande qualité dont la virtuosité fait oublier la dureté du matériau employé, un granite de grain serré. Toute cette partie de la composition emprunte son inspiration à la tour porche de la chapelle Notre-Dame de Quelven en Guern, commencée aux environs de 1500. Au dessus du haut gâble flanqué de pinacles qui surmonte l'arcade du porche, l'horloge actuelle, rétablie en 1834, correspond à une salle intermédiaire pourvue de fenêtres à croisées et d'une cheminée. Ces dispositions particulières ainsi que les proportions monumentales de la tour d'Hennebont l'apparentent à un véritable beffroi. Des gâbles aigus incurvés flanqués de grêles pinacles, des groupes de pseudo pinacles allègent la masse des contreforts latéraux. A leur base des niches en accolade à pinacles et fleurons et jeu de moulures croisées, dont le principe est repris du XVe siècle, ne sont plus ici qu'un motif purement ornemental répété tout autour de l'édifice sur les faces des contreforts.

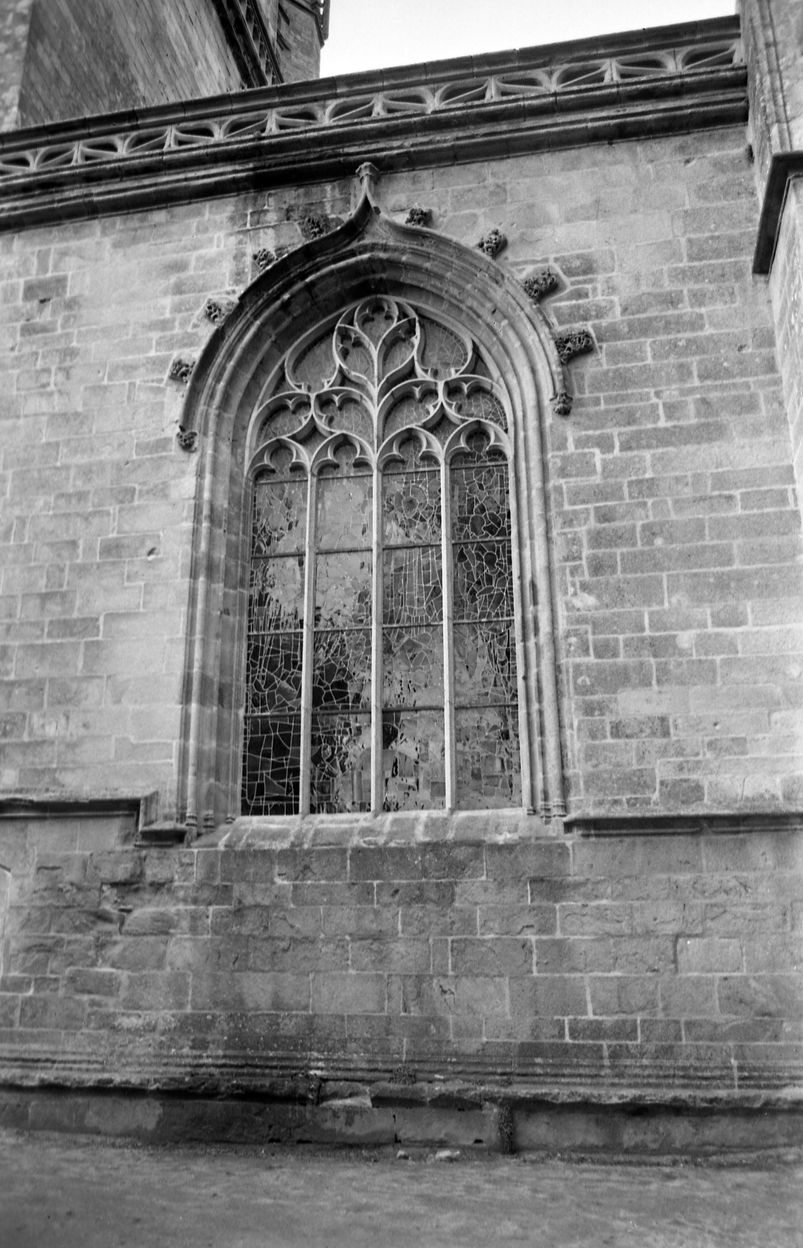

Les élévations latérales de l'église, strictement identiques au nord et au sud, sont scandées par des contreforts de plan carré surmontés de pinacles aigus posés à l'oblique qui dépassent de plus de cinq mètres le sommet des murs gouttereaux et allègent la masse du toit qui couvre les trois vaisseaux de la nef. Les niches factices qui ornent leur face, les baies à larmier rehaussés de feuilles retournées composent des élévations riches dont la sculpture de belle qualité témoigne du luxe recherché. Les deux portails percés au nord et au sud dont le modèle a été repris pour le bas de la nef, adoptent le modèle à tympan évidé employé sur le bras sud du transept de Quelven quelques années plus tôt ainsi que sur le bras nord de la cathédrale de Vannes. La création de leur réseaux au XIXe siècle et la réalisation peu heureuse des garde-corps au sommet des murs vers 1925, n'ont pas respecté le parti initial recherché dans lequel les accolades des portails venaient se détacher sur le vide du tympan et le sommet du gâble pénétrant dans la corniche sommant les murs gouttereaux devait s'épanouir en fleuron au niveau du garde-corps ainsi que le montre le transept de Quelven.

Enfin l'autre originalité majeure de Notre-Dame-de-Paradis, réside dans son chevet à trois pans dont la composition à deux étages, et le retrait de la partie supérieure font écho à la tour porche. Le principe du chevet à pignons multiples dont les gâbles, en retrait du mur, sont associés à une coursière, employé sans doute pour la première fois en Bretagne sur le choeur de Notre Dame de Quelven vers 1490, est ici amplifié par l'ajout d'un haut surcroît percé de petites fenêtres. Cette innovation confère à l'abside d'Hennebont une dimension monumentale illusionniste dont l'effet pyramidal est accentué par le jeu des contreforts et des pinacles. Les gâbles incurvés des pignons, reliés à de petits pinacles latéraux par des volutes renversées, les oculi à mouchettes tournantes ouverts dans les combles, le réseau en fleur de lys des fenêtres hautes, enfin l'ensemble de la sculpture, caractéristique des recherches stylistiques des années 1510-1520, témoigne avec l'originalité incontestable du parti architectural d'une oeuvre de tout premier plan dans le contexte breton de l'époque.

Photographe à l'Inventaire