La paroisse de Karantoe est mentionnée en 1182, dans la charte apocryphe de Conan IV confirmant les donations en faveur des Templiers en Bretagne. Dès la fin du XIVe siècle, l’ancien établissement templier de Carentoir est le chef-lieu d’une commanderie hospitalière, car en 1391, on trouve un certain frère Guillaume Gasteau en tant que mes° et commandeur de labaillie et mesons de l’ospital de Carantouer au’em’t apele temple de la couefferie de mallanzac. En 1443, frère Jean de La Roussière signe une quittance en qualité de commandeur du temple de Karentoer, c’est la plus ancienne mention connue du Temple de Carentoir. En 1520, frère Jan Briolus est Commandeur de lhopital du temple de caratoir et de ses apartenances qui consistent tant en mesons jardins vignes boays et futaiz prez viviers garaines. Un demi-siècle plus tard, frère Jean Pelletier rend aveu en 1574 et précise qu’au Temple de Carentoir il y a mayson et manouayre de la commandrie avecques esglise cimetiere et mayson presbyterale contenant tant en court et jardins vignes prez patures terres labourables formant environ six journaux. La justice patibulaire est assise sur les landes du temple proche du moulin à vent de la commanderie. Dans un aveu de 1643, le commandeur Gilles du Buisson déplore la destruction du manoir commandal pendant la Ligue : au derriere ladite eglize vers amont sont les vieilles mazieres ou aultres fois estoit le logix et manoir du commandeur qui a este desmolli par l’injure de la guerre civille fors une grange qui est pour serrer les gerbes de la dixme. Mis à part la destruction du manoir commandal, le bourg du Temple conserve sa physionomie jusqu’à la Révolution Française. En 1744, le commandeur Jacques-René Frin des Touches rénove entièrement le chœur de l’église du Temple et fait construire un imposant retable, puis, le 9 Juillet 1752, la voûte qui sépare la nef du chœur est restaurée aux frais des paroissiens. Sur le cadastre napoléonien de 1825, on distingue aisément un porche en saillie du pignon occidental, mais en 1900, il fut démoli. Enfin, les dernières traces romanes de l’église du Temple disparaissent pendant la campagne de travaux de l’architecte ordinaire des Monuments Historiques du Morbihan, René Guillaume : destruction des fenêtres romanes de la nef remplacées par de grandes baies en plein-cintre, suppression des hauts contreforts et suppression du mur de refend et de la voûte en berceau qui séparaient la nef du chœur

- inventaire topographique

- enquête thématique régionale, Inventaire des commanderies templières et hospitalières de Bretagne

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Bretagne - Guer

-

Commune

Carentoir

-

Lieu-dit

Temple (le)

-

Cadastre

1980

ZY

78

-

Dénominationséglise paroissiale

-

VocablesSaint-Jean-Baptiste

-

Destinationschapelle

-

Parties constituantes non étudiéescroix monumentale

-

Période(s)

- Principale : 13e siècle, 16e siècle, 18e siècle, 19e siècle, 20e siècle

- Secondaire : 12e siècle

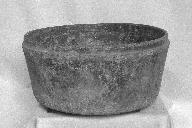

Suite aux nombreux remaniements de ces trois derniers siècles, l’église du Temple de Carentoir n’a conservé que peu de vestiges antérieurs au XVIIe siècle. C’est un édifice à nef unique ouvert à l’ouest d’un portail moderne en plein-cintre simplement chanfreiné. Le vaisseau unique est éclairé par une série de deux fenêtres au nord et au sud. Une porte en plein-cintre permet l’accès à la nef par le gouttereau sud, tandis que les traces de l’ancienne porte à linteau droit monoxyle offrant accès au chœur se devine encore au niveau du gouttereau nord. Derrière la sacristie, à l'est, une croix palis monolithe semble indiqué l'ancien cimetière paroissial. C'est une croix en schiste, tréflée et en son centre cinq trous figurent les plaies du Christ. À l’intérieur, la nef est presqu’entièrement chaulée, seule la seconde fenêtre du gouttereau sud à l’est n’a pas été badigeonnée. Ses piédroits sont soulignés d’une fine colonnette rainurée et les traces d’une peinture murale sont encore perceptibles, bien que dans un état fragmentaire. Dans le chœur, un enfeu grossièrement taillé abritait un gisant monoxyle qui prend actuellement place dans un coffre transparent permettant sa conservation. Ce gisant représente un homme en position allongée, les mains jointes, vêtu d’une longue cotte s’arrêtant au tibia et dont les détails des drapés sont remarquables. Sa tête repose sur un coussin, sa coiffure est mi-longue et terminée par des boucles, ses yeux sont ouverts et il porte une fine moustache. Il arbore une épée et son baudrier, tous deux soutenus par une fine ceinture. Le style de ce gisant indique clairement une facture du milieu du XIIIe siècle, il s’agit très probablement d’un noble local ayant fait le souhait d’être inhumé dans l’église du Temple en échange de prières nominales pour le salut de son âme.

-

Murs

- schiste moellon

- grès

-

Toitsardoise

-

Plansplan allongé

-

Étages1 vaisseau

-

Énergies

-

Typologiesclocher en haut de nef ; croix palis ; monolithe ; trilobée ; à cinq trous

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Stéven Lemaître

- (c) Région Bretagne

- (c) Stéven Lemaître

- (c) Région Bretagne

- (c) Stéven Lemaître

- (c) Région Bretagne

- (c) Stéven Lemaître

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Stéven Lemaître

- (c) Région Bretagne

- (c) Stéven Lemaître

- (c) Région Bretagne

- (c) Stéven Lemaître

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Stéven Lemaître

Documents d'archives

Bibliographie

-

GUILLOTIN DE CORSON, Amédée. Les Templiers et les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, dits Chevaliers de Malte en Bretagne, Nantes, 1902.

-

Photographe à l'Inventaire