Ces observations ont été rédigées en 1986 par Jean-Pierre Ducouret.

I – RECENSEMENT

L’étude porte sur les croix de chemin et croix de cimetière mais exclut les croix d’enclos, parties constituantes d’églises ou de chapelles ; le cas échéant, celles-ci sont citées dans le texte mais ne figurent pas dans les tableaux de dénombrement. Les croix postérieures à la fin du XIXe siècle n’ont pas été repérées.

Recensement par commune

commune | repérage | sélection |

Bohal | 1 | 1 |

Caro | 7 | 6 |

La Chapelle-Caro | 3 | 2 |

Lizio | 14 | 7 |

Malestroit | 2 | 2 |

Missiriac | 3 | 2 |

Monterrein | 4 | 3 |

Réminiac | - | - |

Le Roc-Saint-André | 5 | 5 |

Ruffiac | 12 | 9 |

Saint-Abraham | 5 | 2 |

Saint-Guyomard | 6 | 3 |

Saint-Marcel | 3 | 3 |

Saint-Nicolas-du-Tertre | 3 | 3 |

Sérent | 13 | 7 |

81 | 55 |

II – DATATIONS ET CHRONOGRAMMES

Les chronogrammes relevés sont peu nombreux ; la date la plus ancienne est 1637 ; la datation des croix plus anciennes est donc pour une bonne part incertaine, surtout pour les croix les plus simples ; en revanche les croix sculptées peuvent être plus précisément datées par leur style.

7 croix au moins sont datées avec certitude du Moyen Âge (ou fin du Moyen Âge). La plage chronologique Moyen Âge, XVe et XVIe siècles compte 24 croix, soit près de 50% du corpus étudié.

Chronogrammes :

* 1637, 1638, 1681, 1687, 1697

* 1705, 1705, 1706, 1719, 1726

* 1823, 1835, 1839, 1852, 1853, 1856, 1869, 1891

III – CARACTÈRES FORMELS

1 – Situation et orientation

Comme ailleurs, l’orientation de la croix est déterminée par son emplacement par rapport au chemin, avec deux options : la croix fait face à la route (fréquent) ou la croix est perpendiculaire à la route (rare) ; les croix de carrefour sont face à l’accès le plus évident ; les croix de cimetière respectent souvent l’orientation à l’ouest mais ce n’est pas systématique. On insistera sur le fait que toutes les croix, même les plus frustes, ont une face antérieure, généralement mieux travaillée, et une face postérieure.

La répartition des croix sur le territoire peut paraître de nos jours aléatoire et elle l’est sans doute pour une bonne part. Les phénomènes souvent mentionnés : croix-borne, croix-limite, croix-balise, sont difficiles à mettre en évidence ; à Caro, deux croix aujourd’hui isolées en plein champ, semblent baliser un ancien chemin menant au bourg (croix nord de Chaudeville et croix sud de la Boissière). La croix de Léry (Le Roc-Saint-André) borde un chemin aujourd’hui désaffecté ; la croix le Croizo (Sérent) jouxte une ancienne voie romaine. On notera la forte densité des croix sur la commune de Ruffiac.

2 – Matériau et technique

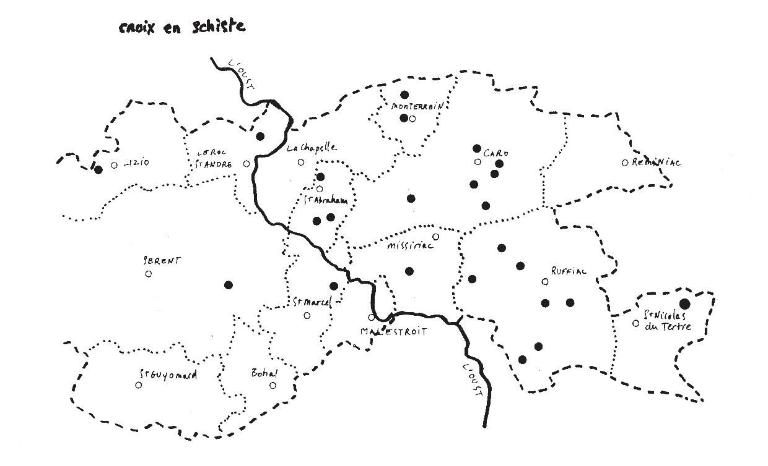

- Croix en schiste : 23 soit 44 %

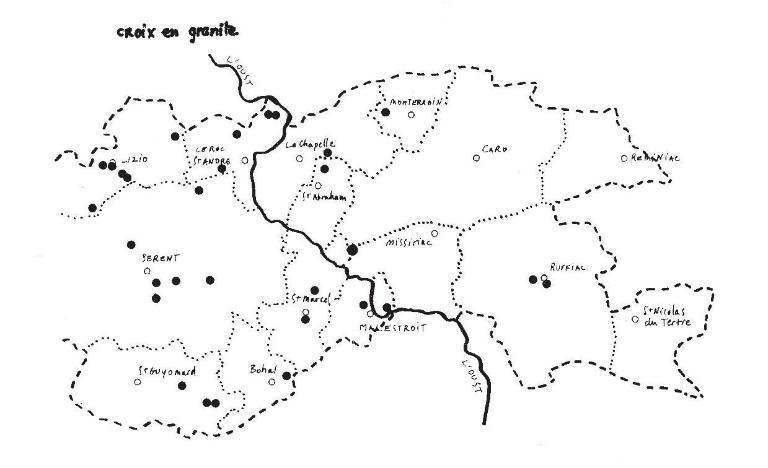

- Croix en granite : 30 soit 56 %

La répartition des matériaux est principalement géographique et secondairement typologique. Géographiquement, les croix en granite (carte 1) sont situées dans la moitié ouest du canton alors que les croix en schiste (carte 2) en occupent majoritairement la moitié est ; cette division correspond approximativement à la nature du sous-sol ; mais la répartition typologique tempère la répartition par le fait que certains types privilégient un matériau : c’est le cas des croix de type 4, croix historiées à dais ou bâtière, qui sont toutes en granite et qu’on trouve aussi en zone de schiste.

On constate en outre une analogie entre le matériau des croix et celui de l’architecture rurale.

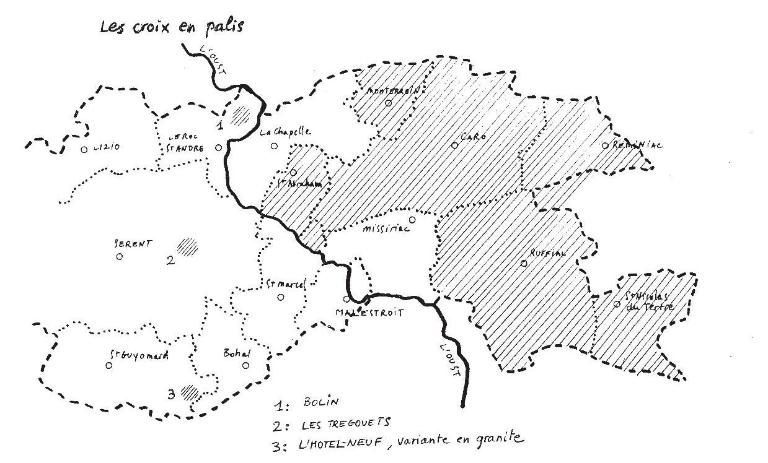

La zone de contact entre les deux matériaux passe par les communes de Saint-Guyomard, Sérent, et Le Roc-Saint-André. Elle correspond par ailleurs à l’aire d’utilisation de la technique du palis (carte 3) et donne la limite occidentale de l’utilisation de cette technique : les croix près Bolin (Le Roc-Saint-André) et les Trégouets (Sérent) sont les plus occidentales du type. Sur la commune de Saint-Guyomard, les deux croix de l’Hôtel Neuf utilisent cette technique mais avec un matériau, le granite, mal adapté ; il n’est pas étonnant de les trouver à la limite des zones schiste-granite ; elles témoignent de glissement d’une technique de construction propre à un matériau – le schiste – à un autre matériau – le granite. On connaît d’autres exemples reflétant le même phénomène : voir la croix l’Hôtel Macé à Caden (canton de Rochefort-en-Terre). Les croix en palis se répartissent dans tous les types sauf le type 4 (croix historiées à dais ou à bâtière). Elles sont généralement plantées sur une dalle couvrant le soubassement et maintenues en place par un empattement du fût, de forme variable. Les croix sans base sont dépourvues de ces empattements, de même que les croix de petites dimensions. Majoritaire dans les cantons voisins de La Gacilly et Guer, le palis ne représente dans le corpus du canton de Malestroit que 22 croix, chiffre qui correspond cependant à la quasi-totalité des croix en schiste. La croix à la sortie ouest de Lizio, zone de granite, est taillée dans le schiste ; son fût est de section circulaire.

3 – Structure et typologie

Les croix sans base (11) sont de plusieurs types (sauf le type 4) et peuvent être en schiste (les Trégouets, Bolin, nord Chaudeville, sud la Boissière…) ou en granite : elles correspondent alors à une variante du type 2 (croix pattée), grandes croix massives comme le Croizo, Couedru (Sérent) et la Blangeraye (Missiriac) ; ces croix sont parfois dites « croix de la Brassée », à cause de l’épaisseur de leur fût. Autres rares exemples du type 1 (latine simple) à la Lande (Saint-Marcel) et la Madeleine (Sérent).

La plupart des croix sur base sont dépourvues de socle : elles reposent directement sur une dalle couvrant le soubassement ; cependant dans le nord-ouest du canton et principalement sur la commune de Lizio, le schéma très habituel en Bretagne : soubassement, socle, fût, réapparaît.

On a déterminé 5 types principaux, qui, éventuellement, comportent une ou plusieurs variantes ; la typologie se fonde sur la forme de la croix.

Recensement par type

Type | Repérage | Sélection | |

1 | croix latine simple | 52 | 26 |

2 | croix pattée | 12 | 12 |

3 | croix redentée | 5 | 5 |

4 | croix à bâtière ou à dais | 8 | 8 |

5 | croix trilobée | 2 | 2 |

79 | 53 |

Les croix repérées non sélectionnées appartiennent toutes au type 1 (croix latine simple), le plus abondant et banal dans le canton. Toutes datent du XIXe siècle.

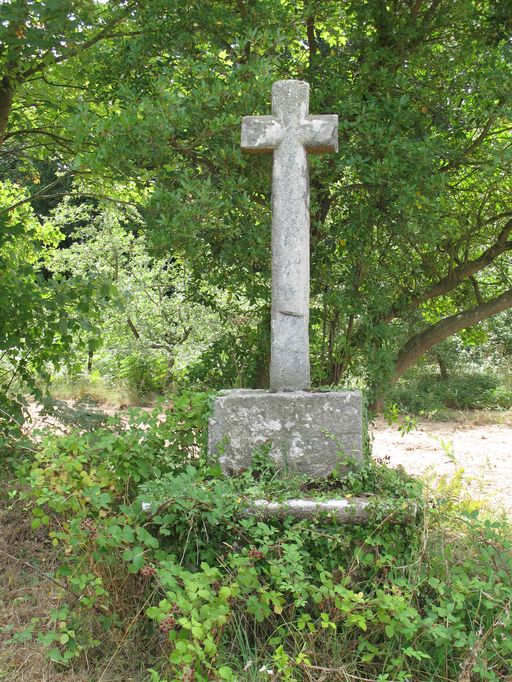

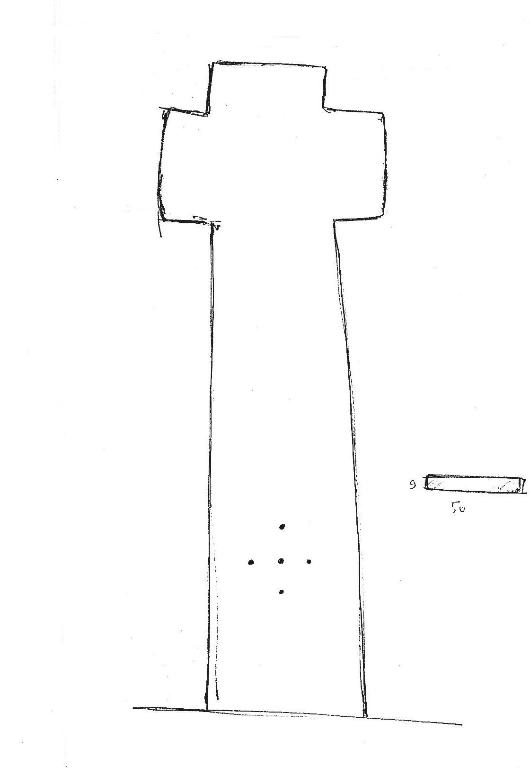

Type 1 – croix latine simple (repérage : 52 ; sélection : 26)

C’est le type le plus répandu ; il existe en schiste et en granite.

Les deux croix de l’Hôtel Neuf représentent une variante, datant sans doute du Moyen Âge, à branches très courtes et fût élargi à la base.

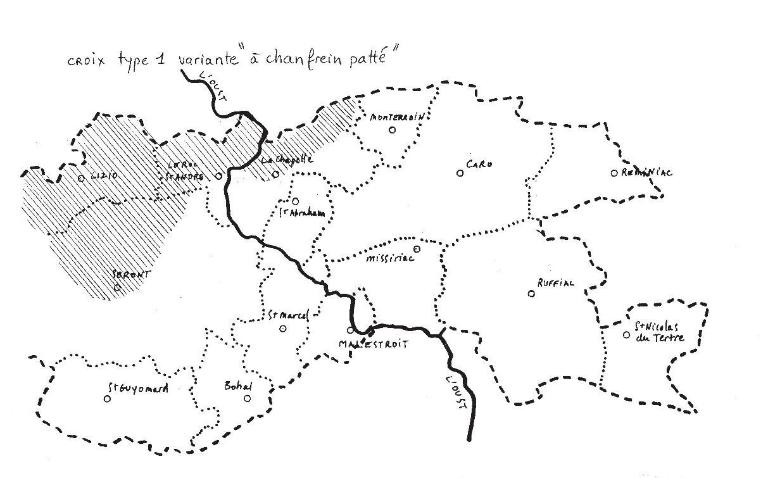

Dans le nord-ouest du canton, sur Lizio, Sérent et Le Roc-Saint-André, existe une variante géographiquement localisée caractérisée par des « chanfreins pattés » (carte 4) ; cette variante existe plus au nord dans le canton de Ploërmel ; un exemplaire ancien et semble-t-il prototypique a été trouvé au Vieux-Bourg en Tréal ; en Sérent, la croix de la Madeleine, remontée sur un socle moderne, est aussi un prototype portant un décor original.

Le premier exemple daté est la croix au bourg de Lizio (1637). Le type persiste jusqu’à la fin du XIXe siècle (le Haut Fo, 1891, La Chapelle-Caro).

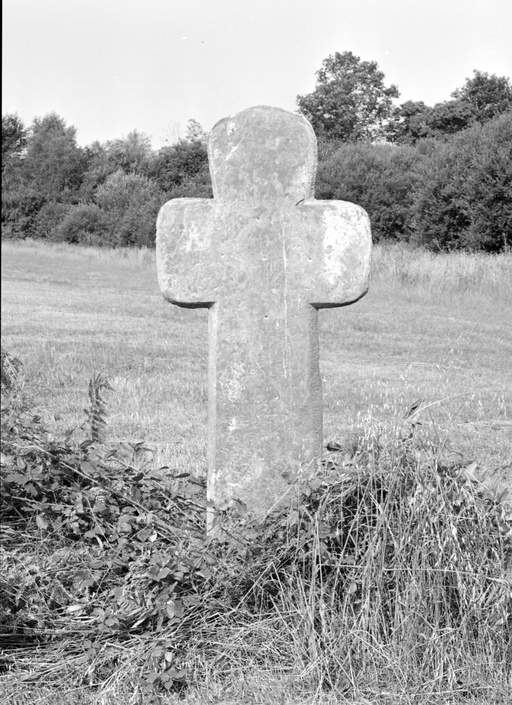

Type 2 – croix pattée (repérage : 12 ; sélection : 12)

La première variante comprend une petite série de croix grecques à schéma circulaire : l’extrémité des branches s’inscrit dans un cercle ; deux croix en Ruffiac sont un peu différentes : la Hervaie et Rangera, toutes deux datées 1719 et portant un décor très semblable : sans doute ces deux croix sont-elles l’œuvre d’un même sculpteur.

La croix le Chêne David en Ruffiac, datée 1726, est une croix grecque mais sans schéma circulaire ; la croix le Petit Madou, dans la même commune, est un exemplaire tardif, daté 1833, de forme latine.

Une autre variante est représentée par quatre croix sans base, datées sans certitude du Moyen Âge ; trois sont en granite : le Croizo, Couedru (Sérent) et la Blangeraye (Missiriac) et sont parfois dites « croix de la Brassée » ; la croix de la Boe à Saint-Abraham est en palis. La croix de la Grenouillère (Caro) est une variante en palis, qui semble être une croix inachevée.

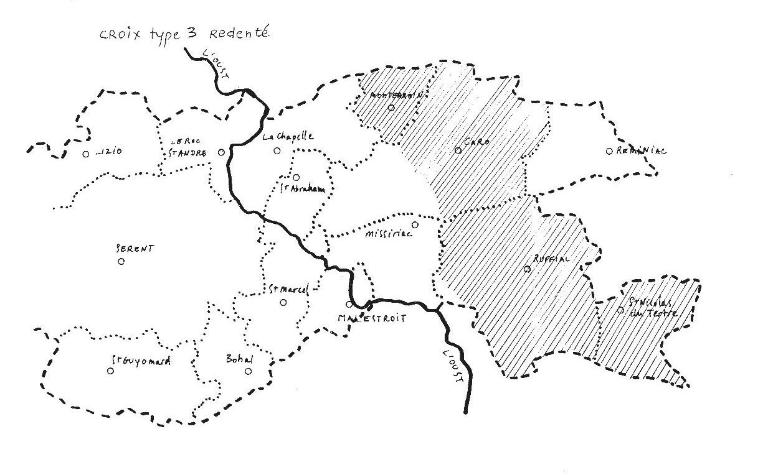

Type 3 – croix redentée (repérage : 5 ; sélection 5)

Le type est moins représenté que dans le canton de La Gacilly. Le corpus livre cependant des exemplaires intéressants et particulièrement les deux croix de l’église paroissiale de Caro, qui donnent une datation de la 1ère moitié du XVIe siècle et 1580, précieuse pour la connaissance du type.

La croix sud la Boissière (Sérent) est un intéressant spécimen du XVIe siècle, qui donne un état précoce du type, déjà observé sur le canton de La Gacilly (la Hardouinaie, datée 1543).

Les autres croix sont plus récentes et montrent une évolution différente de celle observée sur les cantons de Guer et La Gacilly : au village de Monterrein, épaississement de la forme ; à l’église de Saint-Nicolas-du-Tertre et à la chapelle Saint-André de Ruffiac (1781), la forme devient très rigide et géométrique. La croix du cimetière de Ruffiac est une variante unique à redents dédoublés.

Dans le canton, ce type a une aire d’extension limitée, à l’est d’une ligne Monterrein, Caro, Ruffiac (carte 5).

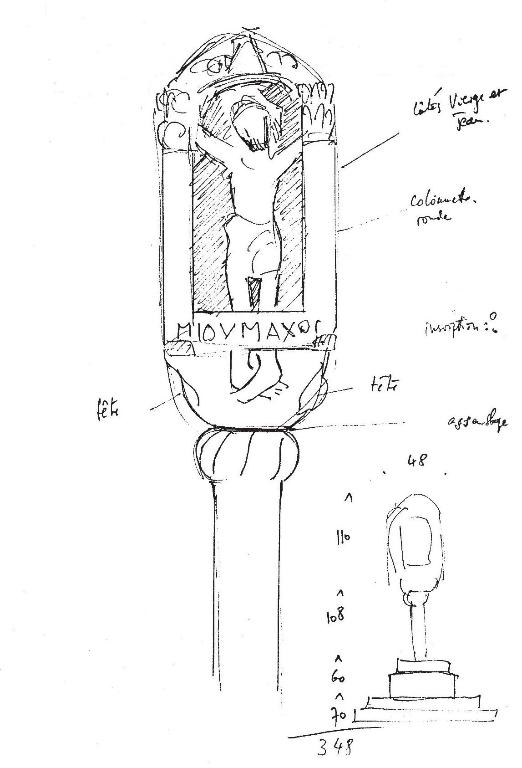

Type 4 – croix à dais ou à bâtière (repérage : 8 ; sélection : 8)

Ce type est d’extension régionale ; toutes les croix sont en granite et sculptées de plusieurs personnages, généralement sur les deux faces : d’un côté, groupe du Calvaire ou Christ seul : presbytère de Ruffiac, le Lesnot (La Chapelle-Caro), les Vaux (Le Roc-Saint-André) ; Vierge à l’Enfant ou Vierge de Pitié sur l’autre côté. La croix du presbytère de Ruffiac, très massive, est d’allure prototypique, et pourrait être antérieure aux autres, datées par leur style, des XVe ou XVIe siècle. La croix les Rues Maillet à Sérent est unique par le fait que le « corps » de la croix est ajouté et qu’une traverse interrompt les jambes du Christ dont les pied sont croisés de façon conventionnelle. Le calvaire déposé au village de Saint-Marcel, dit « croix Catheline » appartient à ce type.

Le type ne livre aucune date, mais les exemples très aboutis sur ce canton et d’autres voisins sont datés du XVe siècle. On peut penser que les prototypes sont plus anciens ; le type se perpétue tardivement, jusqu’au début du XIXe siècle (voir canton de Ploërmel, croix de Gourhel).

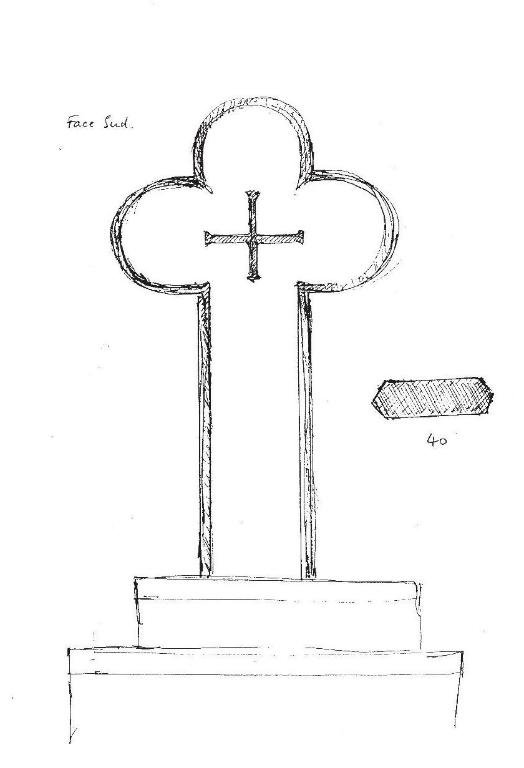

Type 5 – croix trilobée (repérage : 2 ; sélection : 2)

Trois croix, sur la commune de Caro : la croix Boucher, la croix le Valet et la croix dite croix de l’Étang ou croix de Saint-Yves. Ces croix sont généralement datées du XVIe siècle (cf. Blécon) ; on en connaît 14 actuellement dans la région, groupées dans une aire limitée à quelques cantons : Malestroit, Ploërmel, La Gacilly, Guer (les plus nombreuses) et Plélan-le-Grand (croix de Saint-Judicaël en Paimpont). Le type donne un parfait exemple d’un ensemble homogène et fermé, s’inscrivant dans l’ensemble plus vaste des croix palis.

4 – Décor et iconographie

Les croix à dais ou à bâtière sont sculptées sur les deux faces ; sur la face antérieure, on a le plus souvent le groupe du Calvaire, sculpté dans un plan pour les croix à tableau, ou bien avec la Vierge et Jean sculptés sur les côtés : croix le Lesnot (La Chapelle-Caro). Sur la face postérieure, on trouve la Vierge à l’Enfant : la Ville Alliés (Bohal), parfois accompagnée de deux autres personnages : calvaire de Saint-Marcel, où sont figurés saint Jacques le Majeur et sainte Catherine d’Alexandrie. La Vierge de Pitié est plus rare (cimetière de Saint-Marcel, la Touche ; voir aussi la croix de l’église de Bohal).

Parfois le Christ est seul ou accompagné d’anges : les Rues Maillet (Sérent). Le fût des croix porte rarement un décor figuré : croix de la Haute Touche (Monterrein), où l’on trouve plusieurs petits personnages non identifiés et la croix de la Touche Carné (Le Roc-Saint-André), où sont figurés saint André et saint Pierre.

Les autres motifs sculptés sont :

IHS | 10 | parfois réduit au H surmonté d’une croix, se trouve sur les types 1, 2, et 3 ; il apparaît assez tardivement : premier exemple daté : 1637 à la croix Martin (Lizio) |

5 trous | 11 | symboles des 5 plaies du Christ, se trouve sur les croix de type 1, 3, 4, et 5 et concerne des croix du Moyen Âge ou de la fin du Moyen Âge : nord Chaudeville (Caro), les Trégouets (Sérent), cimetière de Ruffiac, et des croix du XVIe siècle. On ne le trouve plus aux époques plus récentes, contrairement au corpus du canton de La Gacilly où le motif perdurait jusqu’au début du XVIIIe siècle |

croix gravée | 6 | simplement gravée, parfois plusieurs fois : la croix de Couedru (Sérent) porte neuf croix gravées sur les faces principales et au bout des branches ; la croix la Madeleine (Sérent), ornée aussi d’entrelacs, porte une croix renflée de boules ; la croix Boucher (Caro) porte sur sa face postérieure une croix pattée dominant une longue tige grêle, renflée d’une boule La deuxième variante représente une croix grecque pattée inscrite dans un creux (taille en réserve) et généralement penchée à gauche (croix Boucher, croix sud la Boissière ; voir aussi la croix de l’église de Caro). Le motif couvre une plage chronologique ancienne, du Moyen Âge : Couedru (Sérent) au début du XVIIe siècle (dernière date : 1638, croix Martin) |

5 | indique que le commanditaire du monument est un prêtre ; on ne le trouve guère avant le XVIIe siècle | |

cœur | 4 | couvre une plage chronologique récente, à partir du début du XVIIe siècle |

monogramme de Marie | 1 | un exemple à la Touche Carné (Le Roc-Saint-André), 1687, associé au monogramme IHS |

clous de la Passion | 3 | assez récent (XVIIIe siècle), semble une particularité localisée sur les communes de Monterrein et Ruffiac (la Hervaie, Rangera, datées 1719) et œuvres d’un atelier local |

blason | 1 | peut être associé au motif du calice : armes de La Bourdonnaye à la haute Touche en Monterrein |

entrelacs | 1 | à la croix la Madeleine (Sérent) ; cette croix non datée, prototype du type local à chanfreins pattés, pourrait remonter à la fin du Moyen Âge |

emblème professionnel | 1 | un exemple à la croix Boucher (Caro), qui tire son nom de la représentation en réserve d’un couteau |

La plupart de ces motifs peuvent coexister sur le même monument ; le cœur et les clous sont rarement figurés seuls ; le motif IHS n’est qu’exceptionnellement associé à la représentation du Christ.

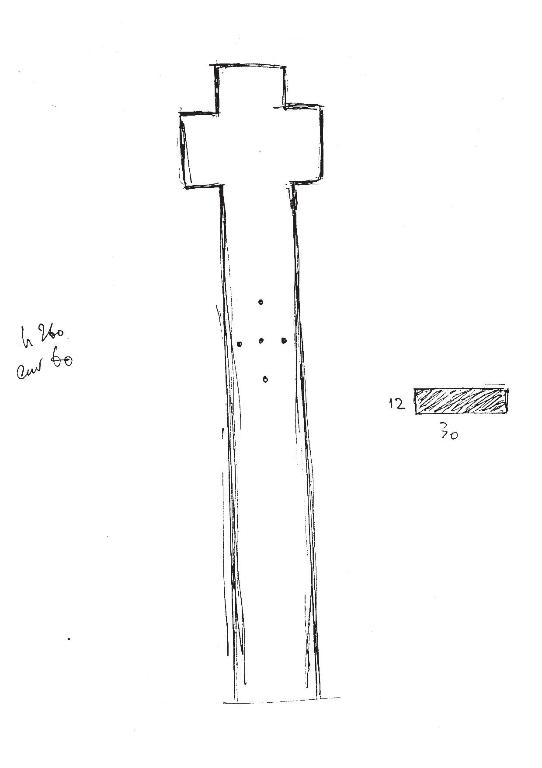

5 – Dimensions

Les hauteurs (hauteur totale comprenant le cas échéant la base) s’échelonnent de 118 cm (croix de l’Hôtel Neuf, cassée) à 545 cm. Le maximum est compris entre les valeurs 160 cm et 350 cm. Deux croix dépassent 400 cm.

Les envergures varient de 40 cm à 106 cm ; le maximum est compris entre les valeurs 47 cm et 75 cm ; on constate des groupements autour des valeurs :

* 48 – 52 cm : 6 exemples

* 58 – 62 cm : 8 exemples

* 66 – 67 cm : 4 exemples

* 74 – 75 cm : 4 exemples

* La valeur 50 cm est répétée 3 fois.·

* La valeur 60 cm est répétée 4 fois.

* La valeur 66 cm est répétée 3 fois.

* La valeur 75 cm est répétée 3 fois.

NB : la valeur 66 cm correspond à 2 pieds

IV – CONCLUSIONS PAR TYPE

Type 1 – croix latine simple

Globalement, le type couvre une plage chronologique longue, du Moyen Âge à l’époque moderne ; les croix sans base sont les plus anciennes : nord Chaudeville, les deux croix de l’Hôtel neuf, Bolin, les Trégouets et la croix la Madeleine, remontée sur un socle moderne.

Certaines de ces croix peuvent dater du Moyen Âge, sans qu’on puisse préciser davantage ; les croix de Trélau et sud du village de Saint-Abraham sont moins anciennes : XVIIe siècle ?

Type 2 – croix pattée

Même commentaire que pour le type 1. La variante sans base compte une croix palis sans doute du Moyen Âge (la Boe) et trois croix en granite dites « croix de la Brassée » généralement considérées comme les croix les plus anciennes ; on les datera du Moyen Âge.

La variante sur base ne comprend que des croix palis, dont un groupe de croix à schéma circulaire localisé sur les communes de Ruffiac et Monterrein datent des XVIIIe et XIXe siècles.

Type 3 – croix redentée

Le type couvre la plage chronologique XVIe – XIXe siècles. Le corpus, complété par les croix d’enclos (églises de Caro et de Saint-Nicolas-du-Tertre) , livre plusieurs spécimens du XVIe siècle, l’un daté 1580 (Caro). L’aire d’extension du type est moins étendue que l’aire « palis » ; l’enquête sur les cantons voisins (La Gacilly, Guer, Ploërmel, Rochefort-en-Terre) a montré que ce type forme un ensemble fermé inclus dans l’ensemble « croix palis » et se superposant partiellement avec l’ensemble « croix trilobées ».

La croix au village de Monterrein, XVIIIe siècle, est la plus occidentale du type.

Type 4 – croix à dais ou à bâtière

Le type est bien représenté dans le canton ; d’extension régionale, il se superpose à l’aire d’utilisation du palis. On note une concentration plus forte à l’ouest de Malestroit (Malestroit, Saint-Marcel, Bohal, Sérent, Saint-Abraham et La Chapelle-Caro), qui se poursuit sur la commune de Pleucadeuc (canton de Questembert). La plage chronologique est longue : de la fin du Moyen Âge au début XIXe siècle.

Type 5 – croix trilobée

Deux croix à Caro ; comme le type 3, ce type peu abondant est un ensemble géographiquement fermé. La plage chronologique couvre la fin du Moyen Âge et ne dépasse pas, semble-t-il, le XVIe siècle. Aucune croix de ce type ne porte de date.

CONCLUSIONS GÉNÉRALES

Le corpus du canton de Malestroit complète ceux des cantons voisins ; en particulier, il donne la limite occidentale de certains types ou techniques ; c’est le cas principalement de la technique « palis », dont la limite passe par les communes de Sérent (les Trégouets) et Le Roc-Saint-André (Bolin). En l’occurrence, cette limite, qu’on retrouve dans les matériaux de l’habitat, correspond à la nature du sous-sol ; de ce constat il ne faut pas faire une règle ; en effet, sur le canton de Ploërmel, où le schiste existe partout, la limite du palis, et plus généralement du schiste (concernant les croix seulement), ne correspond pas à un changement de nature du sous-sol. Le phénomène ne peut alors s’expliquer que par des raisons d’ordre culturel. Ces mêmes raisons, elles-mêmes difficiles à expliciter, rendent compte de la diffusion particulière des types, qui est extrêmement variable ; on a déjà noté les ensembles « croix redentées » et « croix trilobées », particulièrement homogènes et fermés. L’ensemble « croix à bâtière ou croix à dais » est d’extension beaucoup plus large et de densité plus diffuse, sauf sur les communes à l’est et au sud de Malestroit.

Seules quatre croix sont protégées au titre des Monuments historiques (sans compter les croix d’enclos). Il s’agit de :

* la croix du Faubourg Saint-Michel à Malestroit, inscrite M. H., 1935

* la croix au village de Monterrein, inscrite M. H., 1927

* la croix du cimetière de Saint-Marcel, inscrite M. H., 1933

* la croix Boucher à Caro, inscrite M. H., 1937.

* la croix de l’Étang à Caro, inscrite M. H., 1937, disparue pendant plusieurs dizaines d’années et remontée au village, près du presbytère.

Photographe à l'Inventaire