La première église Saint-Pierre de Sérent, romane, a entièrement disparu. Sur son emplacement fut édifiée celle que l’on voit aujourd’hui. Sa construction va s’étaler tout au long du 15e siècle et au début du 16e, comme le montrent certains caractères.

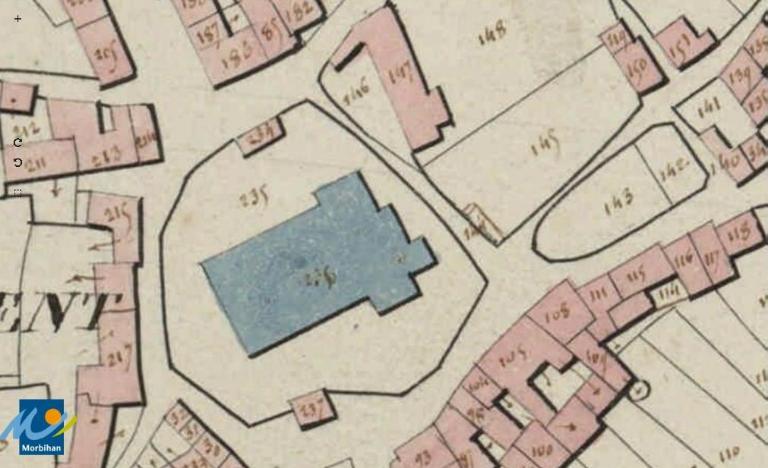

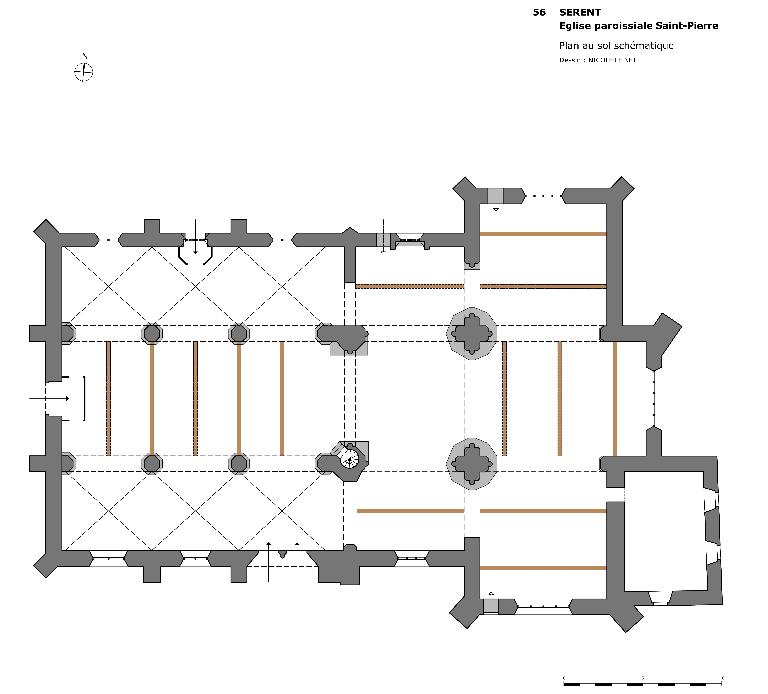

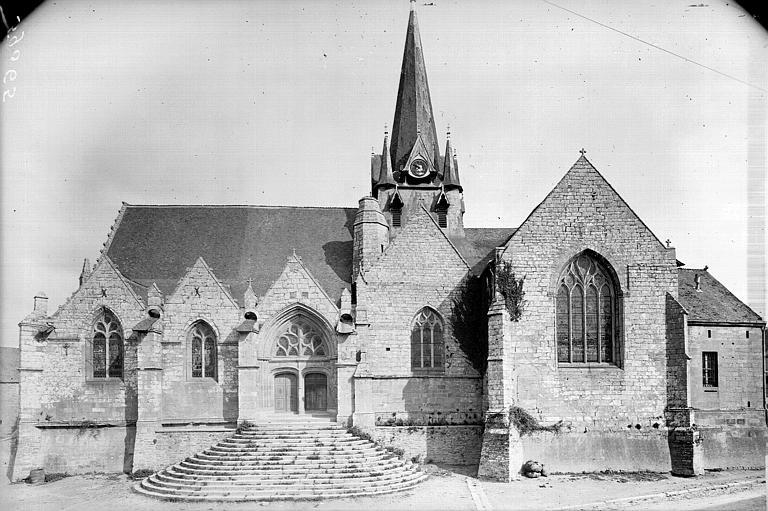

L’édifice a adopté un plan en croix latine parfaitement symétrique. Le clocher médian est situé sur la croisée du transept dont les bras, assez courts, sont prolongés vers l’ouest par deux bas-côtés qui se développent sur trois travées au nord et au sud de la nef. À l’est de la croisée, le chœur à chevet plat est encadré de deux vastes chapelles. L’église est mise en valeur par un vaste cimetière, supprimé et nivelé en 1852. La forte déclivité du terrain explique l’apparition des moellons de schiste que l’on voit sous le soubassement des murs sud de la nef, de part et d’autre de l’escalier.

La partie est, à partir de la croisée, présente des points communs. À l’extérieur, les rampants des pignons du chevet, ceux des chapelles nord et sud et ceux des bras de transept sont unis. Les trois portes, permettant aux familles nobles de la paroisse de disposer d’une entrée indépendante dans leur chapelle (nord et sud et bras nord du transept) et qui sont aujourd’hui bouchées, sont en plein cintre. À l’intérieur, les volumes communiquent par l’intermédiaire d’arcades en tiers point, qui reposent sur des colonnettes engagées, ornées de petits bandeaux verticaux.

Quatre puissants piliers de granite, accostés de colonnettes à chapiteau polygonal, soutiennent un clocher de charpente ; abattu en 1876, ce dernier fut remonté entre 1885 et 1890.

Dans le bras nord du transept, la charpente porte les armoiries de la famille de Sérent : d’or à trois quintefeuilles de sable. On sait par ailleurs que Jean III de Sérent, mort en 1413 ou 1414, est inhumé dans l’église. Ajoutée à cela la présence, à gauche de l’enfeu qui a été remonté, de la porte aujourd’hui bouchée : la chapelle de la famille de Sérent pouvait se trouver là.

Dans le chœur, on voit encore les armoiries d’Amaury de la Motte, sculptées sur le premier entrait, près de la maîtresse-vitre : de vair au lambel de gueules ; sur le poinçon long s’inscrit la crosse ; autour de l’écu, une mitre à gauche et une mystérieuse sirène à droite. Les dates de son épiscopat : 1409-1432 fournissent le point de départ de la construction de toute cette partie de l’édifice. De chaque côté du chœur, deux autres chapelles privatives, reconnaissables elles aussi à la présence de leur porte débouchant directement sur l’extérieur, accueillaient les familles les plus aisées. Pour leur faciliter la vue vers le maître-autel, la partie inférieure des colonnes engagées est supprimée et remplacée par un culot : un ange priant au sud, un masque d’homme au nord. Chaque chapelle est éclairée par deux verrières ; celles du mur est seront obstruées au 18e siècle, lorsque seront installés les retables.

Le bras sud du transept fait la transition entre les deux moitiés de l’église. À l’intérieur, sous la verrière, une niche-crédence trilobée indique le milieu du 15e siècle. À l’extérieur, le pignon, toujours dénué de décor, est bâti en pierre de taille de petit calibre, mais au sommet du soubassement et sous la verrière apparaît une moulure simple.

La partie ouest du bâtiment a, elle aussi, ses caractéristiques. En pierre de taille de plus grandes dimensions, elle est aussi plus ornée. Les remplages des pignons qui surmontent ses verrières sont décorés de choux gothiques ou de petits enroulements. Les contreforts sont sommés de pinacles. Les deux moulures simples apparues précédemment se prolongent. Celle du haut souligne la partie supérieure des baies, puis, lorsqu’on passe sur le mur ouest, elle sépare le sommet de la porte du bas de la verrière et s’orne de chaînons, tandis qu’au-dessus d’elle une autre est décorée d’enroulements de rubans. Moulures simple et à chaînons sont répétées sur le mur nord.

Les différentes portes sont particulièrement mises en valeur et déclinent des formes différentes se rapportant aux années autour de 1500. Celle du sud s'inscrit dans une baie à cintre brisé ; elle comprend une porte à pilier central, qui détermine deux baies en arc surbaissé et un tympan occupé par une verrière à réseau flamboyant. Le portail occidental, en plein cintre, est surmonté d´une accolade ornée de choux gothiques et encadré de deux petits pilastres à pinacle. Celle du nord reprend l’arc surbaissé du sud mais avec l’accolade et les pilastres du portail ouest. Au-dessus d’elle la verrière fleurdelisée rappelle le rattachement de la Bretagne à la France par le mariage d’Anne avec Louis XII en 1499.

Les entraits et les sablières de la charpente de la nef sont décorés dans le style de la première moitié du 16e siècle.

L’église paroissiale est un édifice imposant, qui domine le bourg regroupé autour d’elle. Le site est occupé de longue date - on retrouve Sérent dans le Cartulaire de Redon qui mentionne le château de Sérent dès 857 - et son étendue très vaste ; la plebs (ou grande paroisse) regroupait les villages de Lizio, Saint-André-du-Roc, Saint-Guyomard, Bohal et Saint-Marcel, et Quily et Saint-Servant, soit une superficie de 11134 hectares - le double de la superficie actuelle -. La famille de Sérent, l’une des plus anciennes et prestigieuses maisons de la province de Bretagne, se devait donc d’élever une église à son image, dans une paroisse qui comptait de très nombreux manoirs.

(M. -D. Menant)

Le Diberder, architecte nantais.