Photographe à l'Inventaire

- enquête thématique départementale, Inventaire des églises et chapelles d'Ille-et-Vilaine

Dossier non géolocalisé

-

Aires d'étudesIlle-et-Vilaine

Les conditions de l'enquête

L´enquête préliminaire et thématique sur les églises paroissiales d'Ille-et-Vilaine a été achevée sur le terrain en 1994-1995, elle a donné lieu à la publication, en juin 1996, d'un indicateur du patrimoine sur les églises et chapelles d'Ille-et-Vilaine. Seules les chapelles publiques isolées qui n'appartiennent pas à un ensemble ont été annexée à cet inventaire ainsi que quelques chapelles diocésaines d'accès public, construites après 1905, ou acquises par don par l'évêché. Pour les églises et chapelles détruites dont il ne reste plus de traces aujourd'hui, mais connues par des sources documentaires, un rapide rappel historique est mentionné en début de chaque notice.

Les dossiers réalisés lors de cette première enquête qui avait pour but une rapide visualisation du corpus des églises paroissiales du département ont été augmentés de photographies couleur et mis à jour lors de l'avancement des enquêtes topographiques. La mise sur Internet en 2008 de l'ensemble de ce corpus n'écarte pas cependant le retour aux dossiers manuscrits qui rassemblent les sources consultées.

Des études approfondies sur l´ensemble de ce corpus restent à mener et la plupart des relevés architecturaux sont encore à faire.

PLURALITE DES STATUTS

Généralement placée au coeur du village ou de la ville, l'église entretient un dialogue avec le paysage qui l'entoure ; si, par son volume et sa silhouette elle se distingue de l'ensemble, par les matériaux utilisés dans sa construction, elle s'y intègre : les églises du canton de Combourg utilisent le granite de Lanhélin, celles de la région de Montfort, le schiste, celles, enfin, de la haute vallée de la Vilaine, le grès, qui domine entre Redon et Rennes. Quelques matériaux importés, tel le calcaire, rappellent la prédilection du bassin de la Vilaine dès le XIIe siècle pour l'alliance de la pierre dure locale avec les pierres tendres des carrières de Loire ou de Saintonge.

Au-delà de ces apparences, l'église est encore et surtout le reflet de la communauté des fidèles qui contribuent à sa construction . Avant l'implantation des édifices laïcs, mairies et écoles, encouragés par la République, elle est, nous rappelle André Mussat, le seul lieu d'expression du sentiment collectif : « L'église rassemble en effet dans ses murs toute la réalité des structures sociales... dans le cadre seigneurial toujours maintenu ». Les traces en étaient les prééminences honorifiques des seigneurs dont témoignaient pierres tombales, enfeux et litres sculptées ou peintes, mais aussi celles des communautés paroissiales - prêtres et conseils de fabrique - qui finançaient les travaux, rappelés par maintes inscriptions et dates portées.

D'autre part, l'organisation structurée et hiérarchisée de la chrétienté occidentale se perçoit à travers le réseau des diverses églises paroissiales, cathédrales et collégiales.

jusqu'à la Révolution le territoire qui constitue l'actuel département d'Ille-et-Vilaine est le siège de trois évêchés : Dol, Rennes, Saint-Malo. A chacun de ces évêchés est associée une cathédrale . Eglise principale d'un diocèse, siège de l'évêque, la cathédrale est desservie par un chapitre de chanoines : le chapitre cathédral. Ce corps d'ecclésiastiques séculiers, qui chante et récite chaque jour l'office divin, a aussi une grande influence dans l'administration du diocèse. Hors des cathédrales peuvent exister des communautés de chanoines dont l'église est désignée sous le nom de collégiale . Dans les limites de l'actuel département, on peut en citer trois : La Guerche fondée en 1206, Vitré en 1209, et Champeaux, fondation plus tardive des seigneurs d'Epinay en 1437.

Les églises paroissiales , lieu de culte des paroisses qui formaient l'unité territoriale de base du diocèse, dirigées par des curés ayant reçu pouvoir de l'évêque, étaient en 1790 au nombre de 356 dans le département, auxquelles s'ajoutaient 21 trêves ou succursales. Constitué progressivement, le réseau paroissial apparaît en haute Bretagne dans sa forme presque définitive au Xllle siècle ; les modifications ultérieures sont peu nombreuses et dues à l'érection de chapelles en trêves telles Saint-Péran, Le Verger, Le Bran, Bléruais, et de trêves en paroisse telles La Chapelle-Bouëxic, Boistrudan. Au terme de l'évolution, l'agrandissement des agglomérations de Rennes, Vitré, Fougères et Saint-Malo suscite également aux XIXe et XXe siècles la création de nouvelles paroisses.

Un certain nombre de ces églises paroissiales étaient à l'origine priorales . Leur clergé était lié à un établissement conventuel sous le gouvernement d'un prieur. L'application de la réforme grégorienne, plus lente en Bretagne que dans les autres régions de l'ouest de la France, a néanmoins permis aux XII et Xlle siècles la récupération, au profit des religieux, des églises et chapelles antérieurement sous l'emprise des seigneurs laïcs. Si beaucoup de paroisses sont dès lors plus étroitement contrôlées par les évêques, d'autres sont confiées aux abbayes, la plupart bénédictines, à charge pour elles d'entretenir les bâtiments existants et d'y fonder, si nécessaire, un prieuré-cure. Ainsi l'abbaye Saint-Melaine de Rennes contrôlait-elle entre autres, au XII, siècle, les églises d'Argentré du-Plessis, Plélan-le-Grand, Saint-Brice-en-Coglès, et la collégiale Notre-Dame de Vitré. De même les abbayes angevines Saint-Florent de Saumur, Saint-Serge et Saint-Nicolas d'Angers ont très tôt un fort rayonnement spirituel dans ces diocèses de haute Bretagne : en témoigne Conan II qui obtient de Saint-Florent de Saumur, en 1058, le départ du moine breton Even pour l'abbaye Saint-Melaine de Rennes afin que celui-ci en restaure la discipline. Ce rayonnement bénédictin s'appuie sur un temporel non négligeable d'une dizaine de prieurés fondés aux Xle et XII, siècles, parmi lesquels Livré-sur-Changeon, Tremblay, Vendel et Saint-Suliac. Légèrement plus tardive, la forte implantation de l'abbaye de Marmoutier en Touraine complète cette emprise bénédictine à travers les prieurés de Bécherel, Saint-Sauveur-des-Landes, Sougéal, Janzé, Iffendic, et Sainte-Croix de Vitré.

Généralement modestes édifices à un seul vaisseau, les chapelles constituent environ le cinquième du corpus publié. Les 130 recensées en Ille-et-Vilaine relèvent majoritairement du domaine public ; s'y ajoutent un nombre réduit d'édifices diocésains ouverts à la visite ; les chapelles privées ou gérées par une association n'ont pas été prises en compte.

On observe dans le département une différence entre l'ouest et l'est ; la première zone, marquée par une concentration plus forte de grandes paroisses et de chapelles frairiennes, reflète très probablement l'ancienne frontière du peuplement du haut Moyen Age, comme le font ressortir les recherches récentes de Georges Provost. Ces chapelles, liées à la desserte d'un « quartier » de paroisse ont le plus souvent répondu au problème que posait l'éloignement du culte paroissial ; dans d'autres cas elles permettaient à la dévotion populaire de s'exprimer à la suite d'une intervention miraculeuse. Vers la fin du XVIe siècle, la découverte d'une statue de la Vierge à la chapelle Notre-Dame-de-La Peinière à Saint-Didier, origine d'un oratoire puis d'une chapelle de nos jours encore très fréquentée, fait figure d'exemple précoce parmi les multiples lieux de dévotion connus en Bretagne et dont le plus célèbre est celui de Sainte-Anne-d'Auray. Le faible nombre de chapelles de cimetières (une dizaine) reflète la désaffection qui a touché ce type d'édifices. Diversifiés dans leurs formes et leurs affectations, certains peuvent abriter des sépultures de prêtres (Chavagne, Bazouges-La-Pérouse), d'autres, symbole d'une communauté plus large, permettent, comme à Rennes celle du cimetière du Nord, à l'architecte Millardet de développer en 1829 un ambitieux programme architectural.

L'ENVIRONNEMENT

90 cimetières enserrent encore les églises paroissiales, les autres sont pour la plupart déplacés ou transformés en parvis et parcs de stationnement automobile. Le portail , signalé par un traitement architectural et décoratif privilégié, était l'entrée principale destinée plus particulièrement aux convois mortuaires. Parmi les plus anciens conservés, notons ceux de Saint-Suliac, du XlVe siècle. Des accès secondaires appelés échaliers désignaient des passages partiellement clos de dalles sur champ qu'il fallait enjamber pour pénétrer dans l'enceinte. Ces dispositions faisaient suite aux statuts synodaux des XVlle et XVllle siècles qui visaient à empêcher l'accès aux animaux. Plus largement, de fait, elles nous invitent à considérer le cimetière comme un lieu d'activités humaines diversifiées, funéraires, sans doute, mais aussi de rencontre, voire de négociation d'affaires. Saint-Christophe-de-Valains, La Ville-ès-Nonais figurent parmi les rares exemples d'enclos à échaliers conservés ; d'autres nous sont connus par des documents anciens, à Forges-La-Forêt, Pleugueneuc, Roz-sur-Couesnon, Saint-Marcan. 114 croix monumentales conservées rappellent le signe symbolique qu'elles constituaient dans l'enclos paroissial.

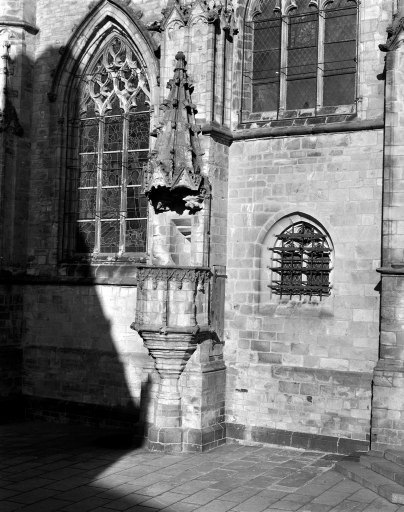

Le porche , fréquemment désigné sous le terme de « chapiteau », bien que partie intégrante de l'édifice, est, par sa silhouette et son volume en saillie sur le corps principal, un lieu de transition entre l'espace publique et l'espace sacré, qui pouvait abriter le conseil de fabrique à l'occasion de ses réunions. Les bancs de pierre, placés en vis-à-vis sous les statues des apôtres à Saint-Suliac, et ceux des églises de Saint-Georges-du-Chesne, Saint-Hilaire-des-Landes, Saint-Marc-sur-Couesnon, Saint-Pierre-de-Plesguen, Le Tiercent, et Tremblay nous rappellent qu'en ces lieux pouvaient se tenir diverses discussions. Parfois la partie supérieure de ces porches abritait des ossements comme le montre une vue ancienne de l'église de Guipry. Cette même disposition existait probablement à Langouët, Parthenay, Saint-Didier, Saint-Gonlay et Vieux-Vy-sur-Couesnon. A Brucsur-Aff, est conservé le seul ossuaire indépendant d'Ille-et-Vilaine.

Outre ces composantes, quelques fontaines et puits attestent le contexte légendaire de la fondation de l'édifice. La marque du XXe siècle, enfin, est sensible notamment à travers les monuments aux morts de la Première Guerre mondiale ; 111 d'entre-eux sont implantés dans le périmètre immédiat de l'église ; faisant figure d'exception, celui du sculpteur Tardivel à Saint-Mars-de-Bais, par sa forme d'arc triomphal et son emplacement, occupe une place privilégiée dans le collatéral nord de l'édifice religieux.

Véronique ORAIN.

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Conseil général d'Ille-et-Vilaine

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

Annexes

-

LES PERIODES PRE-ROMANE ET ROMANE :

-

LES PREMIERS TEMPS DU GOTHIQUE :

-

LE GOTHIQUE FLAMBOYANT ET LA RENAISSANCE :

-

LES XVlle ET XVllle SIECLES :

-

LE XIX- SIECLE : PRODUCTION ET DIVERSITE DES STYLES D'ARCHITECTURE :

Photographe à l'Inventaire