L’origine de l’extraction d’ardoises dans le bassin de Châteaulin est inconnue, bien qu’elle soit attestée au moins depuis le 15e ou 16e siècle. Plusieurs historiens ont noté son utilisation dans plusieurs monuments anciens : couverture de la cathédrale de Quimper en ardoises de Laz et de Saint-Goazec aux 15e et 16e siècles, couverture de l’église Saint-Maclou de Rouen en 1526 avec de l’ardoise achetée à Châteaulin, présence près du prieuré de Châteaulin de « carrières d’ardoises très excellentes » d’après l’histoire du royal monastère de Landévennec de 1640, don du roi au sieur de Lançon d’une carrière d’ardoise proche du château de Châteaulin en 1671 …

Plus récent, les témoignages de contemporains à la fin du 18e siècle et au début du 19e siècle évoquent l’activité intensive des ardoisières du bassin de Châteaulin. Dans son dictionnaire de Bretagne paru en 1778-1780, Ogée rapporte que « les environs [de Châteaulin] fournissent un grand nombre de carrières d’ardoises qu’on y vient chercher des pays étrangers ». Cambry, dans son Voyage dans le Finistère en 1794 et 1795, décrit Châteaulin comme un pays « formé de montagnes schisteuses, de carrières d’ardoise », tandis que Brousmiche, dans son Voyage en 1829, 1830 et 1831 parle des « carrières d’ardoises […] en pleine exploitation sur les deux rives de l’Aulne ».

L’exploitation du sous-sol géologique pour la construction est alors déterminée par deux facteurs importants : sa nature même, largement dominée par des schistes bleu foncés produisant des ardoises de couverture fines, mais ayant également largement servi comme moellons dans les constructions locales, et l’accès immédiat par transport fluvial, les carrières étant toutes situées à proximité des bords de l’Aulne.

Au 18e siècle, les principales ardoisières étaient situées à Châteaulin, Saint-Coulitz, Saint-Ségal, Lothey, Gouézec et Pleyben. Il semble bien que jusqu’au début du 19e siècle, l’activité ardoisière se soit bornée aux alentours de Châteaulin, exploitée dans des carrières à ciel ouvert, mais aussi dans quelques carrières souterraines sous voûte, puis exportées via le port de Port-Launay.

Un rapport de 1840 nous apprend que 32 carrières étaient alors en activités sur 9 communes du bassin sud de Châteaulin (Châteaulin, Saint-Ségal, Saint-Coulitz, Lothey, Gouézec, Pleyben, Lenon, Châteauneuf et Saint-Goazec) employant 486 ouvriers. Durant la première moitié du 19e siècle, l’aire d’exploitation de l’ardoise s’est ainsi étendue jusqu’à Chateauneuf-du-Faou.

La quasi-totalité de l’activité ardoisière des alentours de Châteaulin s’est arrêtée à partir de la fin des années 1880. Simultanément, l’aire d’extraction d’ardoises s’est étendue vers l’est, avec l’ouverture de nombreuses carrières au sud de Carhaix, se développant dans le secteur de Motreff, et proche de Locarn, facilité par l’ouverture du canal de Nantes à Brest au 19e siècle, que de nombreuses nouvelles exploitations longent.

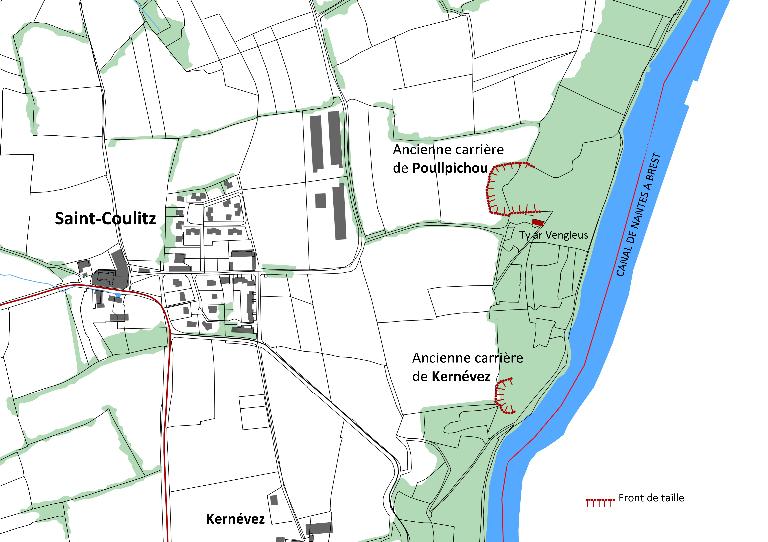

Deux ardoisières à Saint-Coulitz

La carrière de Poullpichou, au lieu Ty ar Vengleuz (la maison de la carrière) à l’est du bourg de Saint-Coulitz, en bordure de l’Aulne, est la plus importante et la plus grande carrière de la commune. Le site, qui est déjà mentionné sur le premier cadastre napoléonien de 1809, puis sur la deuxième version en 1847, semble avoir été actif au moins depuis le 18e siècle.

L’exploitation à ciel ouvert de cette grande carrière s’est effectuée sur un front de taille en demi-cercle d’environ 80 mètres de diamètre et dont le fond se situe à 250 mètres du canal, formant une large zone jonché de débris et chutes d’ardoises. Le front de taille s’élève aujourd’hui à 10 mètres de hauteurs en moyenne, allant jusqu’à 15 mètres. La végétation aujourd’hui abondante rend l’accès au site difficile et ne permet pas de savoir si des galeries existaient et ont été rebouchées.

A proximité immédiate du site, les vestiges d’une petite maison de carrier construite en schiste ardoisier rappellent la vocation industrielle du site qui porte aujourd’hui son nom, « Ty ar Vengleuz », littéralement la « maison de la carrière ». D’autres maisons, figurées sur le cadastre de 1847 et disparues aujourd’hui, ont existé.

A environ 400 mètres au sud se situe la carrière de Kernévez, moins large (environ 50 mètres) mais ayant un front de taille pouvant atteindre une vingtaine de mètres (aujourd’hui très difficile d’accès et en partie remblayée). La carrière semble être plus récente, car non indiquée sur le cadastre napoléonien de 1809, bien que toute proche de celle de Poullpichou. Elle est toutefois mentionnée dès 1840 dans le rapport sur les carrières des environs de Châteaulin, puis indiquée sur le cadastre napoléonien de 1847.

Une troisième carrière, mentionnée sur le cadastre napoléonien de 1847 au nord-ouest de Kertanguy (mais absente du cadastre de 1809 et du rapport de 1840) semble avoir été active durant la deuxième moitié du 19e siècle. De petites dimensions, il n’en existe plus aucune trace actuellement.

Les recensements de population effectués à partir de 1836 montrent un nombre élevé de carriers sur la commune de Saint-Coulitz dans les années 1830-1840 : 36 carriers recensés en 1836, puis 32 en 1841, pour une population d’environ 500 habitants. Le rapport de 1840 sur les carrières des alentours de Châteaulin ne mentionne pour Saint-Coulitz que 7 ouvriers employés à Poullpichou, et 4 à Kernévez. Il semble que si ces deux exploitations étaient les plus importantes, de petites extractions d’ardoises locales ai pu exister, et qu’une partie des « carriers » de Saint-Coulitz travaillaient sur des carrières situées sur les communes avoisinantes.

Jusqu’aux années 1880, l’activité ardoisière se maintient sur la commune mais diminue sensiblement (24 carriers en 1851 ; 21 carriers en 1881 ; 15 carriers en 1886), avant de disparaitre définitivement à la fin du 19e siècle.