En 1924, on a placé trois balises en fer sur la roche « Goyan », sur celle nommée la « Jument de Plouézec », et sur une troisième appelée « Merhet, gisant tant dans la baie de Paimpol, que dans le chenal à l´entrée du port. Cassini écrit « Gouayan ». Il ne parle pas de la roche « Merhet » ou « les filles », soit que cette roche n´existât pas à l´époque où il a écrit, ou bien peut-être, parce que ce rocher aurait changer de nom depuis cette époque.

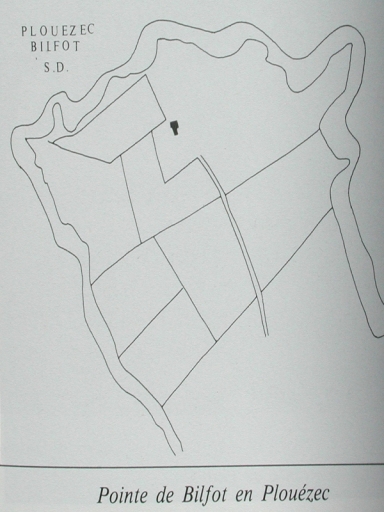

Sur la pointe de Bilfaut, à droite de l´ouverture de Paimpol, existe une batterie armée de deux pièces de dix-huit. Elle porte le nom de la pointe sur laquelle elle est assise. Sur les plans de l´Atlas, on la nomme à tort « batterie de Plouézec ». Elle a un épaulement en terre, un corps de garde, une poudrière. Il paraîtrait qu´elle aurait été établie pour protéger la baie de Paimpol, mais la passe principale qui est près de l´île Saint-Riom est très éloignée de cette batterie. - Cassini appelle cette pointe du nom de « Bilfot », mais cet habile géographe se trompe, car le nom de « Bilfaut » a été repris par moi sur les états et autres manuscrits des ingénieurs militaires du département, qui tous s´accordent à le désigner ainsi.

A l´extrémité de la langue de terre qui partage le fond de la baie de Paimpol existe la batterie de Guilben. Cette batterie est bien placée pour défendre les navires qui entrent à Paimpol et dans l´anse de Beauport.

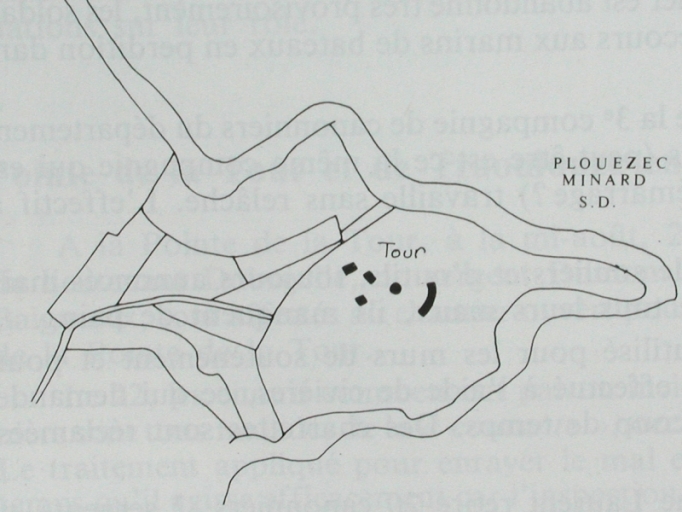

A Plouézec, il y a de la terre à poterie ; aux mâts de Goëlo, on remarque de la chaux carbonatée ; près de Beauport, il existe de la baryte. Deux batteries dominent ces rivages : l´une est la batterie de Minard, dans la commune de Lanloup. Elle est armée de deux canons de dix-huit ; elle a un épaulement en terre et il s´y trouve un corps de garde, sans poudrière. Son objet est de protéger un petit mouillage qui n´a rien de fort intéressant pour le commerce ; l´autre est la batterie de Plouha sur la pointe de ce nom, à 7 km au nord de Saint-Quay. Cette batterie a pour destination de tenir l´ennemi au loin, et d´empêcher ces corsaires de profiter d´un bon mouillage dit la Pierre à la mauve (« Roc´h ar Goëlan »), à 800 m à l´est-nord-est, ce qui leur était habituel. (HABASQUE. Notions historiques des Côtes-du-Nord. Saint-Brieuc : Veuve Guyon, libraire, 1832, p. 198-199, 267).

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales