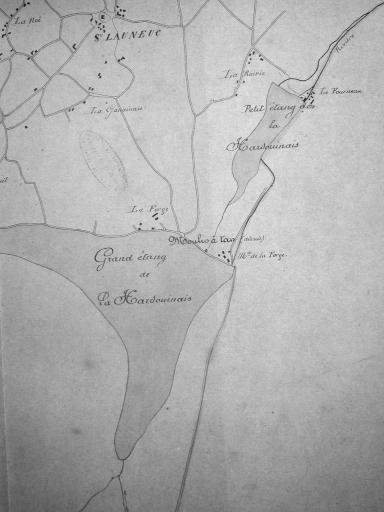

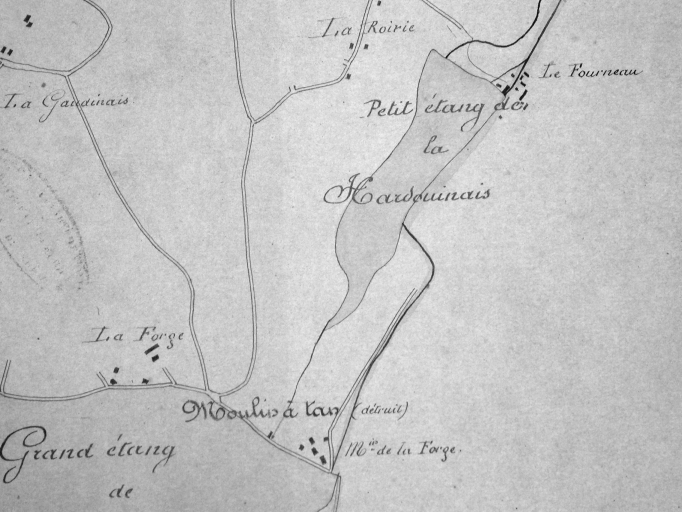

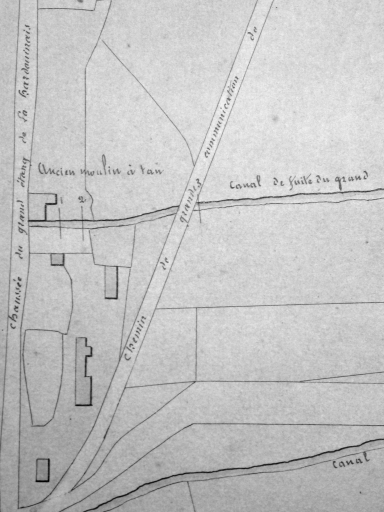

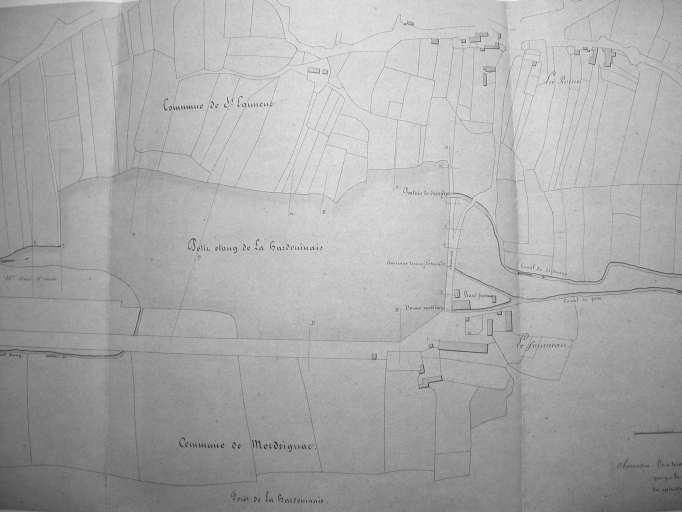

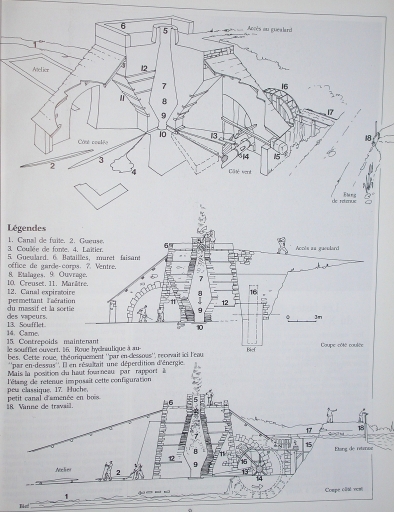

Les forges de la Hardouinais sont mentionnées dès 1570 environ. Dans la seconde moitié du 17e siècle, elles sont reprises par Jacques Doisseau, seigneur de Poulancre, avant d'appartenir au 18e siècle à la famille de Saint-Pern, également propriétaire des forges du Vaublanc, à Plémet (22), auxquelles elles vont être rattachées. La fonte produite au haut fourneau de la Hardouinais est en effet destinée à alimenter les affineries du Vaublanc. Le 5 août 1808, la famille de Saint-Pern vend une première partie de la forêt de la Hardouinais et du domaine (7/8e) à Louis et Louis-Alexis Carré-Kerisouet, puis le reste de la propriété (1/7e) au même acquéreur le 13 mars 1811. Reconstruit, le haut fourneau, toujours en place, date de 1817 ; sa soufflerie est alors actionnée par les eaux du Petit étang de la Hardouinais. L'acte de vente précise que le site se compose par ailleurs d'une fonderie, d'une fenderie et de halles. Le haut fourneau de la Hardouinais est définitivement éteint en 1836. En 1855, Louis Carré-Kerisouet fait installer un moulin à tan juste en aval du Petit étang ; le mécanisme provient d'un premier moulin à tan autrefois installé sans autorisation en contrebas du Grand étang. Pour son fonctionnement, il a suffi de restaurer la roue hydraulique autrefois destinée à actionner les soufflets du haut fourneau afin d'entraîner un arbre métallique relié au moulin. Les deux étangs sont réglementés par arrêté préfectoral du 23 février 1856. En 1865, le moulin à tan est affermé à M. Barabé, tanneur à Rennes (35). Un acte de vente par adjudication est ensuite passé le 29 janvier 1876 entre les Carré-Kerisouet et la famille de Bastard qui devient propriétaire du domaine. A partir de 1899, le moulin à tan est en chômage car les écorces de chêne provenant de la forêt de la Hardouinais sont livrées brutes au commerce sans y avoir été réduites en poudre. Le 16 décembre 1905, les héritiers de Bastard vendent la propriété de la Hardouinais à la famille Delory. Actuellement, le site appartient à Groupama.

- patrimoine industriel, Inventaire du patrimoine industriel de l'arrondissement de Dinan

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

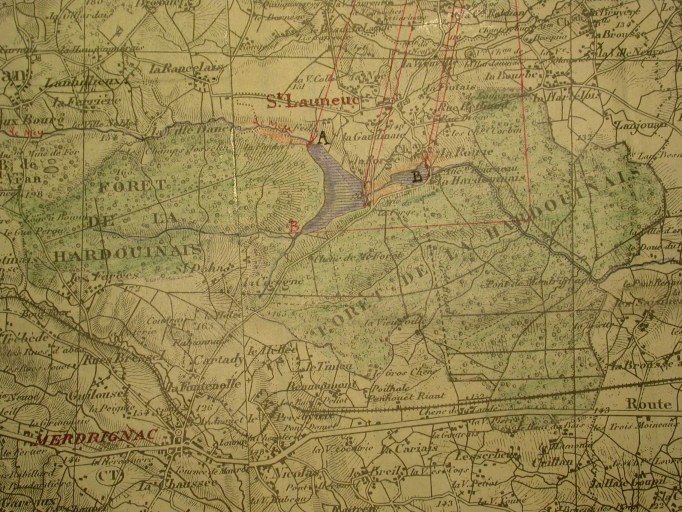

Arrondissement de Dinan - Merdrignac

-

Hydrographies

le); Hardouinais Meu

-

Commune

Saint-Launeuc

-

Lieu-dit

la Hardouinais

-

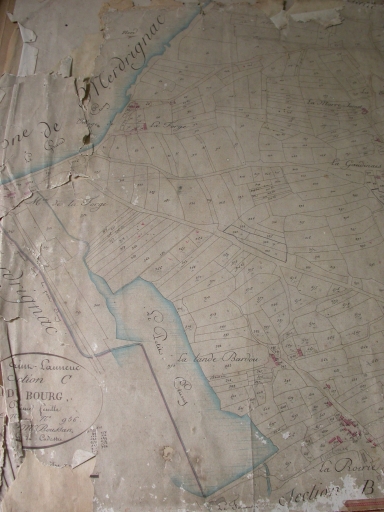

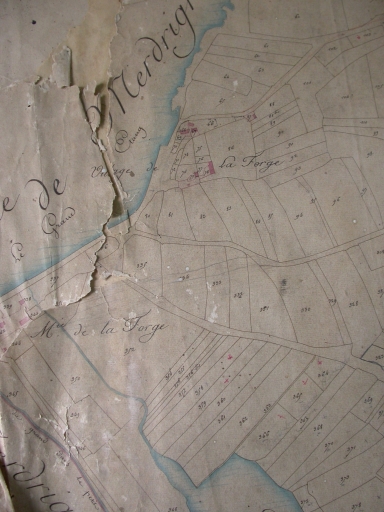

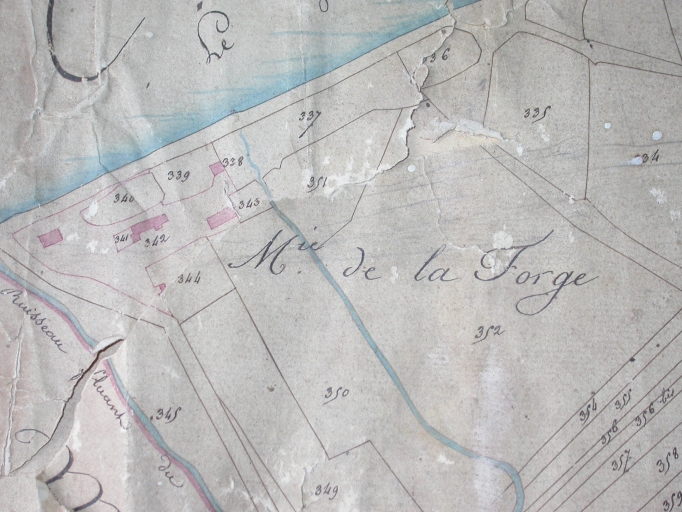

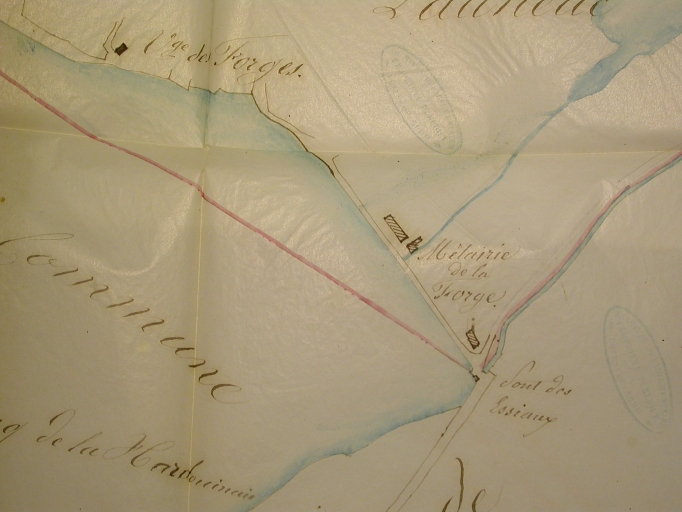

Cadastre

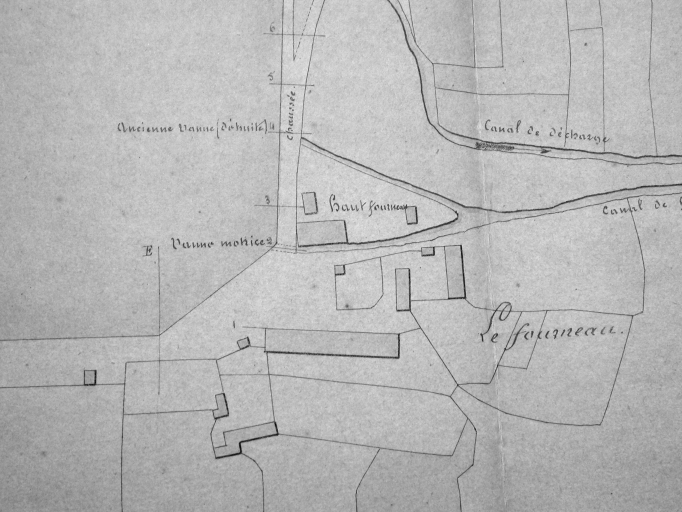

1823

B 395, 396 ;

1823

C2 66 à 78, 337 à 344, 405 à 420 ;

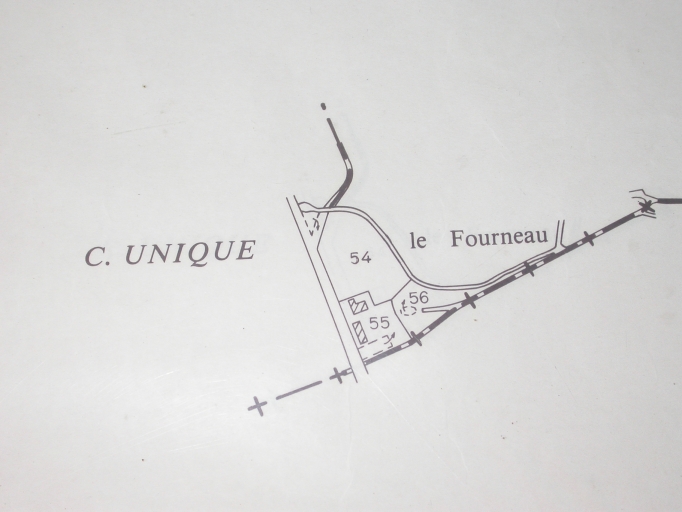

1987

C feuille entière ;

1987

B 54 à 56

-

Dénominationsusine métallurgique, moulin à tan

-

AppellationsUsine métallurgique dite forges de la Hardouinais

-

Parties constituantes non étudiéesatelier de fabrication, bief de dérivation, haut fourneau, digue, bassin de retenue, logement patronal, logement d'ouvriers

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 16e siècle , daté par travaux historiques

- Principale : 1er quart 19e siècle , daté par travaux historiques

- Principale : 3e quart 19e siècle

-

Dates

- 1817, daté par travaux historiques

- 1855, daté par travaux historiques

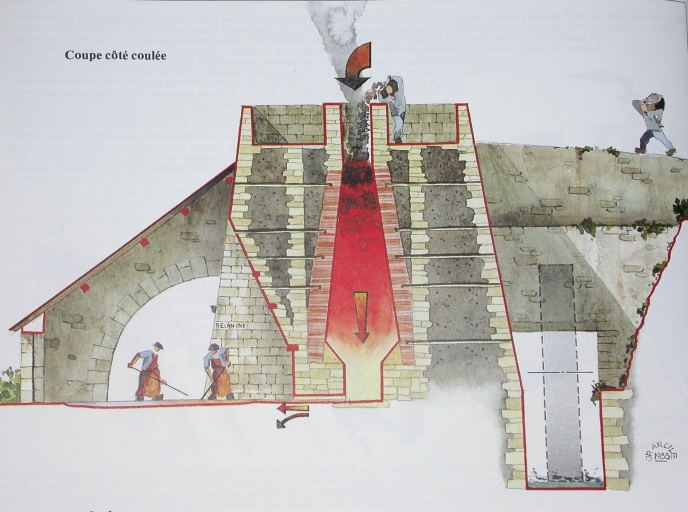

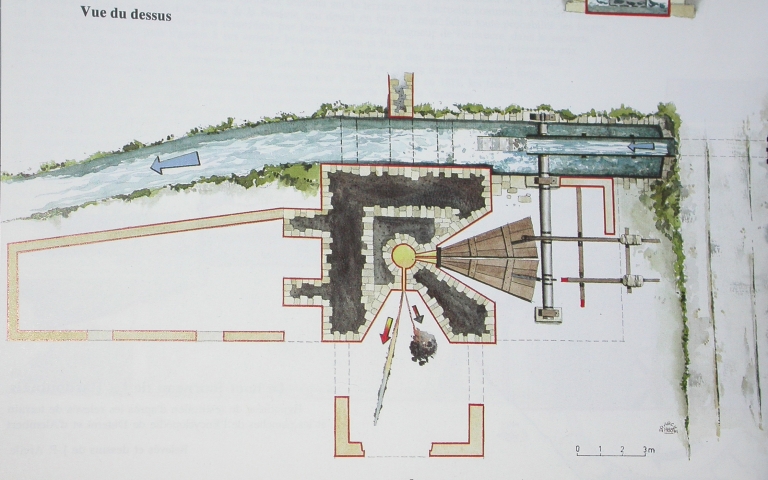

Des forges de la Hardouinais ne subsistent plus que le haut fourneau daté de 1817 et quelques logements. Envahi par la végétation, le haut fourneau est situé juste en aval du Petit étang et en contrebas de la chaussée. Edifié en pierres de taille en granite, il mesure environ 7, 50 m de hauteur. Sa masse rectangulaire est flanquée de deux arcs boutants et sa maçonnerie, notamment du côté de la tuyère, est consolidée par la présence de grosses gueuses en fonte. A proximité se situent quelques bâtiments, logements et le moulin à tan, bâtis en moellons de granite et couverts de toits à longs pans en ardoises. Le logement patronal, embrassant le site par sa position dominante, présente une architecture de type néo-classique à un étage carré et un étage de comble couvert d'un toit à croupes en ardoises avec épis de faitage ; il est percé de lucarnes rythmées par des frontons circulaires et triangulaires. L'édifice, dont les façades principales sont percées de six travées de baies rectangulaires, est entièrement recouvert d'enduit.

-

Murs

- granite

- enduit

- moellon

-

Toitsardoise

-

Étages1 étage carré, étage de comble

-

Couvertures

- toit à longs pans

- croupe

-

Énergies

- énergie hydraulique

- produite sur place

-

État de conservationétablissement industriel désaffecté, vestiges

-

Statut de la propriétépropriété privée

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

Documents d'archives

-

AD Côtes d'Armor. Série S ; sous-série 16 S : 16 S 1 (1). Service hydraulique. Versant de l'Atlantique, bassin de la Vilaine (rive droite) : le Meu et affluents, 1851-1938.

-

AD Côtes d'Armor. Série S ; sous-série 84 S : 84 S 11. Service hydraulique. Versant de l'Atlantique. Etang de la Hardouinais, 1855-1935.

Bibliographie

-

ANDRIEUX, Jean-Yves. Forges et hauts fourneaux en Bretagne du XVIIe au XIXe siècle. Nantes : Cid éditions, 1987. 325 p.

-

ANDRIEUX, Jean-Yves. La métallurgie en Bretagne. Forges et hauts fourneaux du Moyen Age à nos jours. Ar Men, décembre 1988, n° 18, p. 2-19.

-

HERBAUT, Claudie. Le renouvellement de la sidérurgie bretonne à la Renaissance : l'exemple de la forge d'Avaugour en 1560, dans son environnement. Annales de Bretagne et des Pays de l'Ouest, 1992, n°99-2, p. 165-168.

-

Le patrimoine des communes des Côtes d'Armor. Charenton-le-Pont : éditions Flohic, 1998, n°2 (le Patrimoine des Communes de France).

p. 718