Hillion en 1854, pop. 2873 habitants (source : Jollivet).

Hillion en 1946, pop. 1957 habitants (source : Insee).

Hillion en 1982, pop. 3232 habitants (source : Insee).

Hillion en 1990, pop. 3591 habitants (source : Insee).

Hillion en 1999, pop. 3786 habitants (source : Insee).

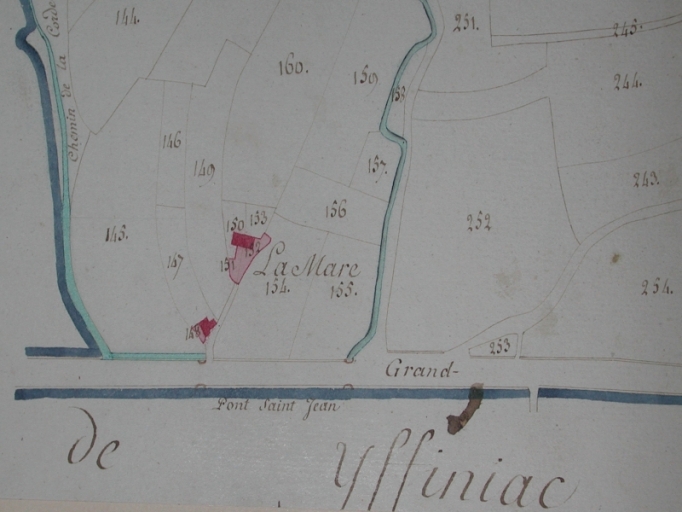

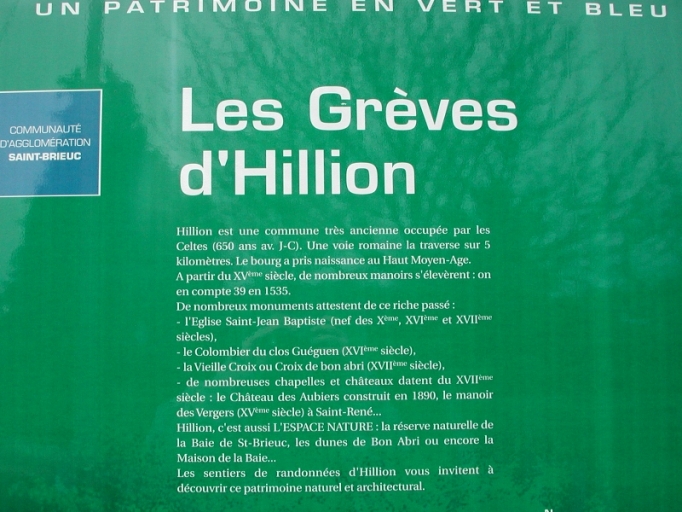

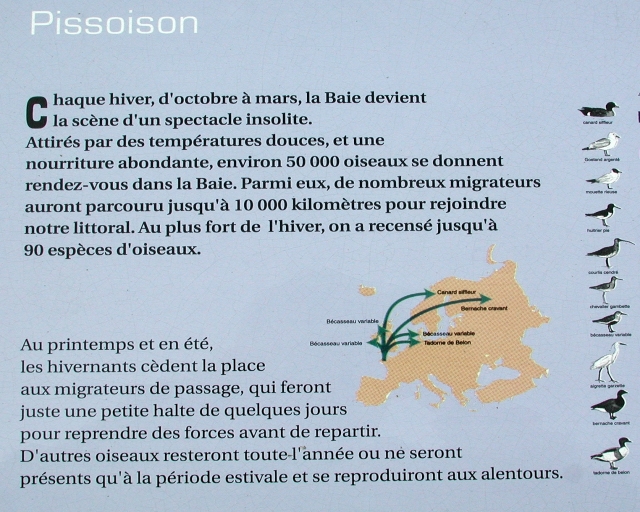

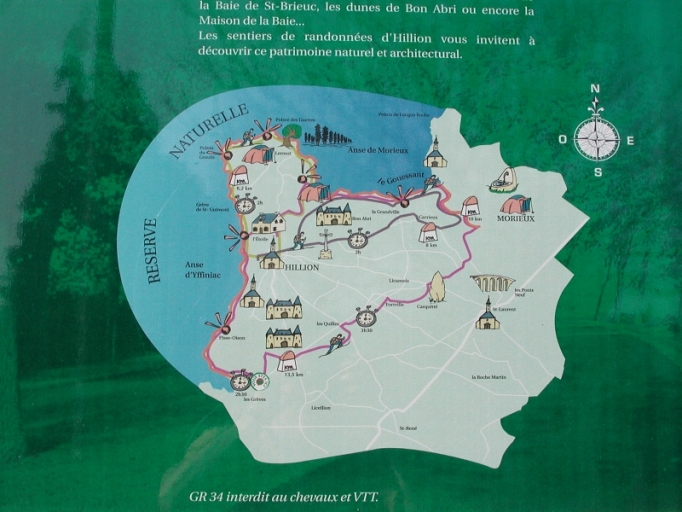

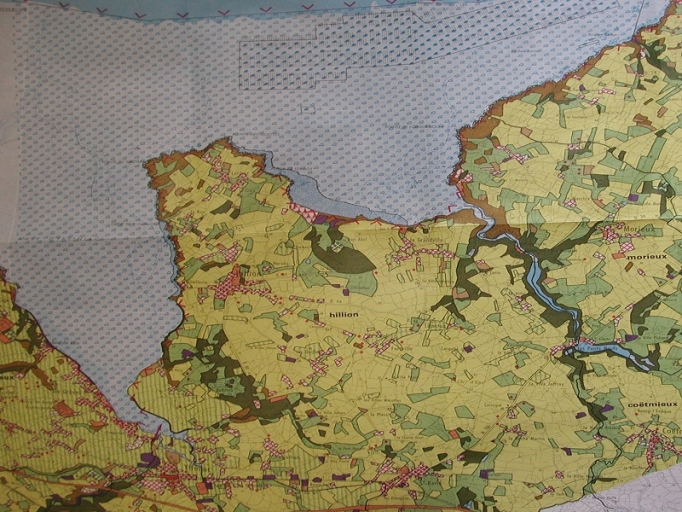

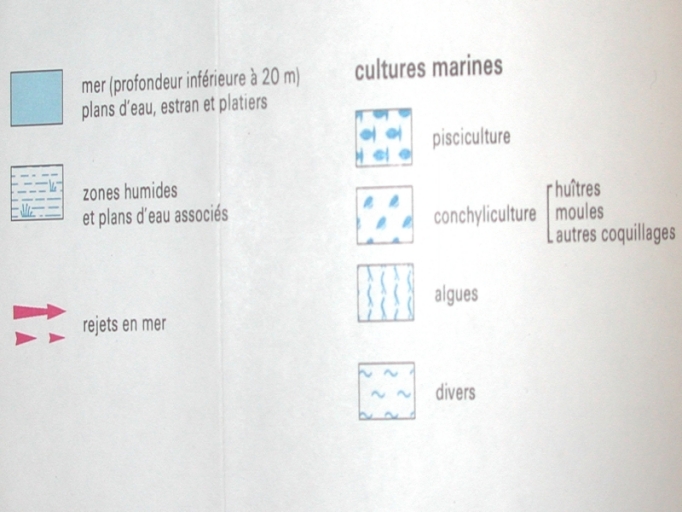

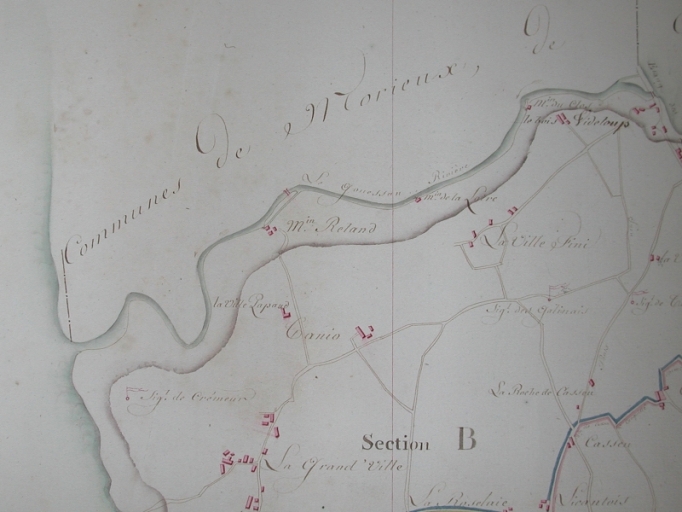

Située au fond de la baie de Saint-Brieuc - zone humide d'intérêt international classée réserve naturelle le 28 avril 1998 -, la commune d'Hillion s'étend sur une superficie de 2476 hectares. Traversé par le Gouessant, l'Evron et le Cré, le territoire communal est limité au nord et à l'ouest par la mer, à l'est par les communes de Morieux et de Coëtmieux, au sud par la commune d'Yffiniac [fig. 1 et 2].

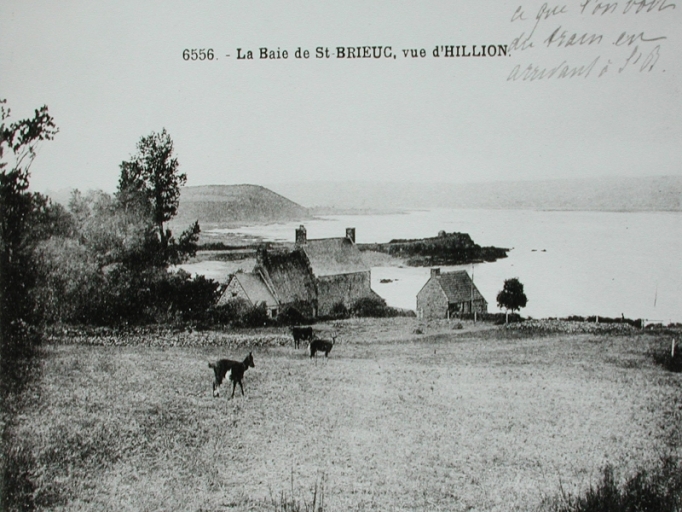

Lieu d´inspiration privilégié de l´écrivain briochin Louis Guilloux [fig. 3], la commune d´Hillion possède un patrimoine naturel et géologique d´une grande richesse et d´une grande variété. Les falaises de limons de l´Hôtellerie, de Saint-Guimond ou de la Grandville constituent de précieux témoignages de l´histoire climatique de la Terre et possèdent à ce titre une valeur patrimoniale irremplaçable [fig. 4 et 5]. Pour les curieux de nature, une visite s´impose à la Maison de la Baie afin de découvrir les richesses faunistiques et floristiques de la baie de Saint-Brieuc [fig. 6].

Histoire :

Les vestiges de la période préhistorique mis au jour depuis la fin du 19e siècle ont permis de mettre en évidence l´ancienneté du peuplement humain sur cette partie du littoral. Les pointes de silex taillé, les haches en pierre polie, le menhir de Carquitté [fig. 7] constituent autant de signes révélateurs de la sédentarisation de populations dès le Néolithique.

L´ancienne voie reliant Corseul à Carhaix, les nombreuses pièces de monnaie du Bas-Empire, les débris de mosaïque et de marbre, l´ancienne villa de la Grandville et l´établissement de l'Hôtellerie témoignent, à leur tour, de l´épanouissement de la civilisation gallo-romaine et du développement des grands domaines ruraux dans la région.

Les origines de la paroisse demeurent mystérieuses. Selon Bernard Tanguy, c'est à ses seigneurs que Hillion doit de figurer dans les documents jusqu'au 14e siècle. Les mentions du toponyme apparaissent alors le plus souvent sous les formes « Hyllion » (1216), « Hilion » (1232), puis « Hylion » (1242). Mentionné sous sa forme actuelle dès 1219, il apparaît pour la première fois au 11e siècle dans la Vie latine de saint Brieuc sous la forme « Iliacus » servant à désigner communément les habitants d´Ilion, c´est-à-dire de Troies. Après avoir débarqué sur les rives du Gouet, le saint appelé au chevet de son cousin le comte Riwal, se rendit à sa résidence située « in iliaco Roboris », c´est-à-dire « au Camp du Rouvre ». Guéri par l'intervention du saint, le comte lui fit don du lieu afin qu'il puisse bâtir un monastère, puis il se retira à la « cour d'Hillion », en latin « aulam Helyoni », traduction du breton « Lishelion », village situé à 3 kilomètres au sud du bourg appelé jadis la « Vieille Etable » (« Vetus Stabulum »), souvenir probable d´un relais de la poste romaine situé sur l´ancienne voie de Corseul à Carhaix.

Paroisse « au terroir de Penthièvre » dès 1319, relevant du diocèse de Saint-Brieuc, elle avait pour recteur et principal décimateur l´évêque de Saint-Brieuc jusqu´à la Révolution. Elle a élu sa première municipalité au début de l´année 1790 et vu se créer à ses dépens, par décret du 12 février 1870, la paroisse de Saint-René placée sous le patronage de saint Ronan. Comme l´indique à juste titre Bernard Tanguy, la forme « Saint-Regnan », attestée en 1554, montre bien que le lieu n´a pas pour éponyme saint René, évêque d´Angers au 5e siècle, mais saint Ronan, ermite et évêque irlandais. Selon sa Vie latine rédigée au 13e siècle, c´est en ce lieu que le saint se serait retiré pour fuir Locronan et qu´il serait mort.

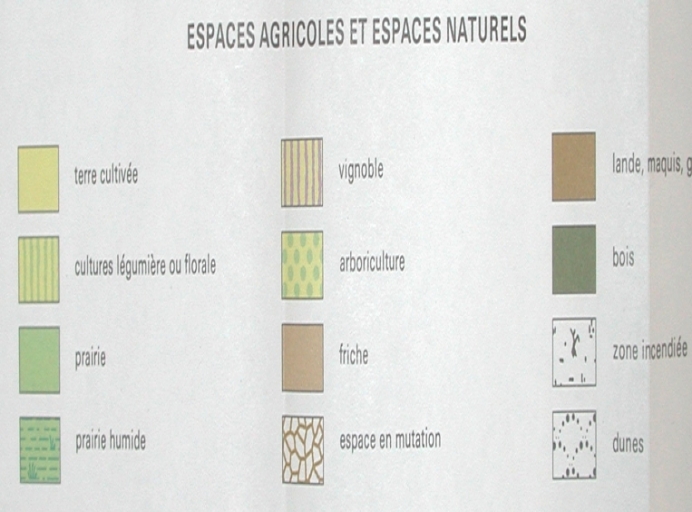

A l´intar des communes de la baie de Saint-Brieuc, le passé économique et social de Hillion est longtemps resté rythmé par les pratiques agricoles et la production de sel. Au milieu du 19e siècle, le dictionnaire d´Ogée cite la commune d´Hillion comme « une espèce de presqu´île remarquable par la fertilité de ses terres et par le nombre considérable de chevaux qu'on y élève ». Toujours d´après la même source, le territoire était constitué de 1971 hectares de terres labourables, de 125 hectares de prés et pâtures, de 20 hectares de bois, de 5 hectares de vergers et jardins, de 180 hectares de landes et terres incultes et de 3 hectares de marais salants. Attestée dès le 17e siècle par une déclaration du 5 septembre 1682 signalant « les salines de Hillion où il se faisait autrefois du gros sel », la production de sel, principalement localisée dans la partie occidentale de la commune, était encore importante au 19e siècle.

Le patrimoine architectural :

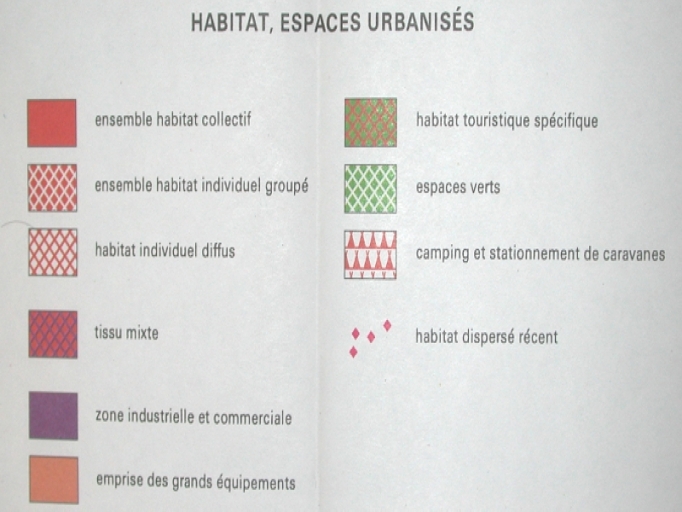

L'enquête a permis d'inventorier 58 oeuvres, dont 18 relèvent de l'architecture domestique et agricole, 14 de l'architecture religieuse, funéraire et commémorative, 16 de l'architecture du génie civil, 6 de l´architecture de la vie publique, 2 de l´architecture artisanale et industrielle et 2 de l'architecture militaire.

Au sein de ce corpus, 2 oeuvres, l´une classée, l'autre inscrite au titre de la législation sur les monuments historiques [fig. 8 et 9], ont reçu la mention « à signaler » et 37 oeuvres la mention « à étudier » en fonction de critères d´ancienneté, de conservation, d´unicité, de rareté, voire de représentativité. Les digues de Pissoison et des Graviers ont également reçu la mention « à signaler ».

La chronologie des oeuvres repérées s´étend de la fin du 11e siècle à la 1ère moitié du 20e siècle.

Le Moyen Age :

La période médiévale, peu représentée au sein du corpus, fournit des oeuvres à forte valeur patrimoniale à l'instar de l´église paroissiale Saint-Jean-Baptiste [fig. 9], caractérisée par sa nef d´origine romane reprise en sous-oeuvre à la fin du Moyen Âge, et du manoir des Vergers dont la structure et le volume du 15e siècle restent bien conservés [fig. 10].

La période moderne :

A la limite de l´époque médiévale et du début de la période moderne, le manoir de la Porte [fig. 11], bien que remanié au 19e siècle, offre l´unique exemple dans la commune d´une architecture manoriale à salle basse sous charpente. L´architecture nobiliaire de cette période s´avère d´ailleurs assez bien représentée sur le territoire communal comme en témoignent le colombier du Clos [fig. 12], vestige de l´ancienne seigneurie du Clos-Guéguen, et le manoir de la Ville Pierre [fig. 13], tous deux probablement datés du 16e siècle, assurément du 17e siècle.

On signalera au sein de l´architecture religieuse, la présence de la chapelle Saint-Laurent [fig. 14], dont le pignon occidental remonte au début du 17e siècle, de la statue de saint Nicolas datée de l´année 1678 [fig. 15], et tout particulièrement du calvaire de Bonabry [fig. 8] daté de la 2e moitié du 16e siècle. Classé monument historique en 1951, ce calvaire présente des qualités architecturales d'une grande valeur (décor et structure). Il est situé à l´entrée de l´avenue qui mène au château de Bonabry [fig. 16] construit au cours du 4e quart du 17e siècle.

Quelques oeuvres datant du 18e siècle ont été repérées et figurent à ce titre dans le champ patrimonial de la commune : la maison située au 8, rue de la Gravelle [fig. 17], la croix de Saint-René [fig. 18] et la croix monolithe couronnant la fontaine Saint-Maur aux Ponts-Neufs [fig. 19].

La période contemporaine :

Si les 19e et 20e siècles présentent davantage d´oeuvres que les précédentes périodes, ils élargissent également la thématique architecturale en offrant des témoignages de l´architecture du génie civil et de l´architecture industrielle. Outre le pont de chemin de fer des Ponts-Neufs [fig. 20] construit par l´ingénieur Harel de la Noë à partir de 1913, plusieurs ponts construits dans la 2e moitié du 19e siècle ont été recensés. Il convient de citer notamment l´ouvrage d´art situé au Pont-Rolland qui présente une structure d´origine et de ce fait un réel intérêt paysager et esthétique [fig. 21]. Au chapitre du patrimoine industriel, on notera la présence de la centrale hydroélectrique du Pont-Rolland [fig. 22]. D´inspiration régionaliste, cette oeuvre est une production de l'architecte Yves Hémar.

Concernant l´architecture religieuse, funéraire et commémorative du 19e siècle, on notera le repérage d´une croix monumentale en granite et kersanton des ateliers Poilleu Frères de Brest [fig. 23], l´ancienne croix de cimetière issue des ateliers Yves Hernot de Lannion [fig. 24], ainsi que l´église Saint-Ronan construite en 1872 par l´architecte Morvan [fig. 25].

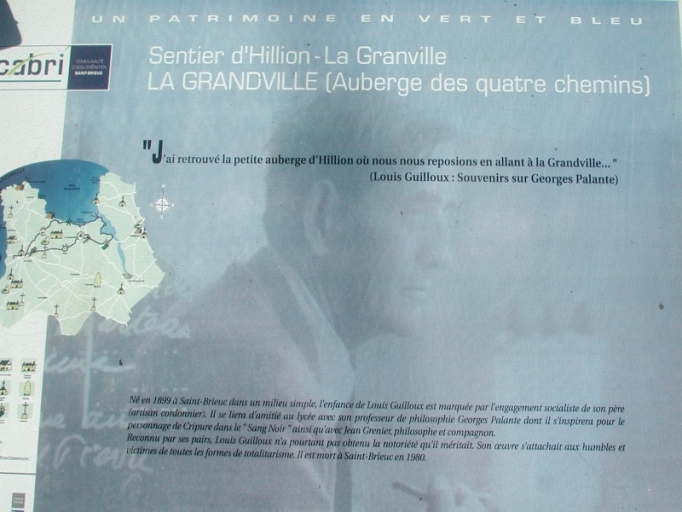

Le corpus des édifices relevant de l´architecture domestique reste quant à lui marqué par les châteaux des Aubiers et des Marais [fig. 26 et 27] construits tous deux sur les sites de deux anciennes demeures nobiliaires dont il demeure comme principaux vestiges les anciennes rabines bordées de chênes en direction du bourg [fig. 28 et 29]. D´inspiration néogothique, ces édifices de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle sont des oeuvres d´architecte et se caractérisent par leurs grandes dimensions et leur volumétrie complexe. On signalera également la maison de villégiature du philosophe Georges Palante à la Grandville [fig. 30] [ANNEXE 1] dont le nom évoque celui de l´écrivain briochin Louis Guilloux [fig. 3] [ANNEXE 2].

Le patrimoine maritime :

Nous avons repéré quatorze oeuvres du génie civil et du génie rural, dont deux oeuvres à signaler : la digue de Pissoison et la digue des Graviers, représentant une conquête majeure du foncier agricole sur le foncier maritime, qui va permettre le développement des cultures maraîchères sur les polders d´Hillion.

Nous proposons d´étudier six oeuvres ou ouvrages, qui témoignent de l´aménagement rural et de la maîtrise du circuit des eaux douces et des eaux salées :

une écluse

la digue des Morais

les salines d´Hillion

le pont Samson

le pont Derlande

le polder de Pissoison

D´autre-part, nous avons repéré neuf oeuvres, témoins des usages de la baie, dont une oeuvre énigmatique à étudier, une borne des grèves, située sur le domaine public maritime.

Les limites maritimes de la commune de Hillion et les anciennes voies romaines

Depuis le décret du 31 juillet 1930, la limite transversale de la mer à l´embouchure du Gouessant est fixée suivant une ligne droite reliant deux rochers situés, l´un dans la parcelle 209 section B de la commune d´Hillion (rive gauche), l´autre dans la parcelle 70, section B de la commune de Morieux (rive droite). Le site des Ponts-Neufs, marque la limite des trois communes : Hillion, Morieux et Coëtmieux, le « trépas », dont Hillion bénéficiait du droit de péage. L´ancienne chaussée serait la plus vieille de l´hexagone, datant de l´occupation romaine, par où passait la route Carhaix-Courseul.

La limite sud-ouest de la commune, dans le marais, est au niveau du Pont Derlande (rd 712), qui appartient pour moitié à la commune d´Yffiniac, où coule le ruisseau Saint-Jean et sur la route des Grèves, au pont Saint-Jean.

Une ancienne voie romaine traversait la baie d´Yffiniac, le bourg d´Hillion (par la plage de l´Hôtellerie), La Grandville, pour arriver à Morieux et à Saint-Alban.

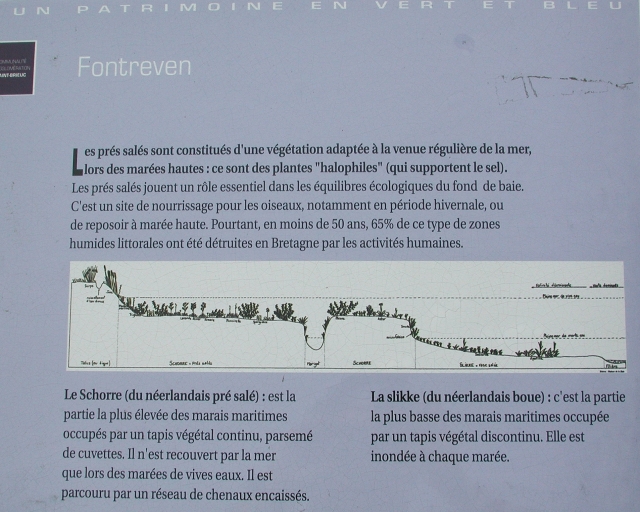

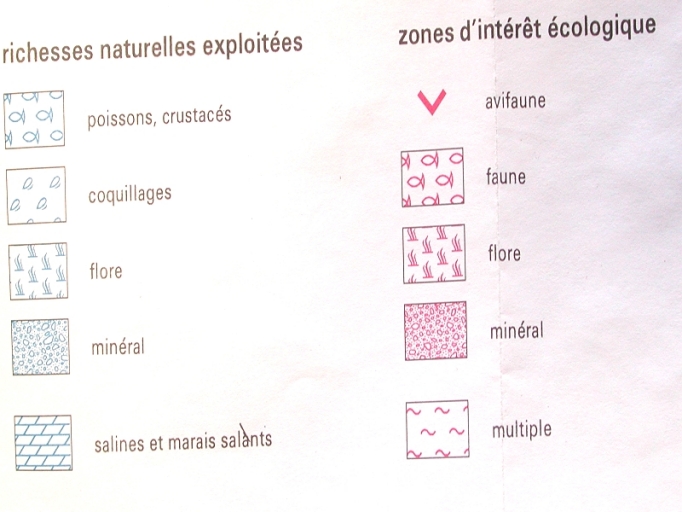

Le patrimoine littoral naturel

La commune d´Hillion est une véritable péninsule, bordée de marais (anse d´Yffiniac) et de polders cultivés au sud (Pissoison), flanquée de falaises abritées et de micro-falaises (L´Hostellerie) à l´ouest et au nord, avec quelques coteaux maritimes, des landes boisées proches du rivage, des pointes et des caps (Pointe d´Illemont, de l´Etoile, des Palus, du Grouin et des Guettes), des dunes (anciennes sablières), des zones humides (côte de la Grandville à Bon Abri), un estuaire (le Gouessant) et les étangs de Pont Rolland et des Ponts Neufs, dans l´anse de Morieux.

1021 hectares sont considérés comme des espaces littoraux remarquables sur la commune d´Hillion, dont la partie maritime est classée Réserve Naturelle depuis 1998, avec des ZNIEFF de type 1 (Zone Naturelle d´Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) et des sites de grand intérêt paysager, botanique, ornithologique et biologique.

Les grèves alternent avec les plages dans la toponymie locale (grèves d´Hillion, de Saint-Guimont, plage de Lermot, de Bon abri, de La Grandville), mais représentent davantage des portes vers la mer et ses ressources halieutiques (les écluses ou bas-parcs). Dépourvus de port, les habitants de la presqu´île d´Hillion, avaient l´habitude de traverser la baie à partir de l´Hôtellerie (le Rocher aux Dames) jusqu´à la Grève ou Chemin des Courses (avec comme repère le Rocher noir de la pointe de Langueux).

L´Anse de Saint-Guimont représente le seul port naturel, utilisé autrefois par quelques petits navires sabliers, et récemment équipé d´une cale pour les plaisanciers.

Un sentier de grande randonnée (GR 34) permet d´apprécier l´environnement littoral et maritime de cette commune, au trait de côte peu urbanisée et préservé.

La Maison de la Baie, à la pointe de l´Etoile, centre d´initiation à l´environnement, associé à la Réserve Naturelle représente un atout pour le développement touristique de la commune.

Une agriculture littorale de polyculture-élevage

La commune d´Hillion se caractérise par un parcellaire important issu de l´Ancien Régime et des nombreuses propriétés de la noblesse. A Hillion, dans le cas de la pleine propriété, le partage en lots égaux est la règle, de même dans la grève, où les parcelles concédées sont d'égale surface (droit de pacage). Ce parcellaire ne sera remis en cause qu´au milieu du 20e siècle par la révolution agricole, le développement des céréales et de l´élevage, puis par les récents remembrements. A noter (cas unique) le parcellaire cadastré dans le marais au fond de l´anse d´Yffiniac.

Hillion possède 50 ha de polders, dont le domaine de Pissoison représente un exemple remarquable de cultures maraîchères sur des parcelles « à charge d´endigage ».

Le témoignage de Ernest Gaillard, ancien maire d'Hillion et cultivateur, qui a consigné dans plusieurs manuscrits l'histoire de sa commune et de son patrimoine, pourrait être édité.

Une architecture littorale adaptée à son environnement

L'architecture littorale de la commune d'Hillion, sans revêtir un caractère prestigieux, comprend un certain nombre d'édifices et d'aménagements littoraux à étudier, de différente nature :

- ponts modestes, apparentés à de simples passerelles dans leur état actuel, souvent à restaurer (Pont Samson, Pont Derlande), mais derniers témoins d´anciennes voies de circulation dans les marais et les polders

- digues et talus en terre, empierrés, vestiges d´anciennes levées des marais, avec leurs 18 portes à marée repérées.

- salines et domaine des polders de Pissoison, dont l´ensemble constitue avec le circuit des eaux douces et des eaux salées, géré par les portes à marée, un cas unique en Côtes d´Armor

La digue de Pissoison et la digue des Graviers sont à signaler comme ouvrage privé de défense contre la mer, avec une géomorphologie et une architecture particulières, caractéristiques d´une succession d´aménagements évalués dans la durée.

Les 5 bornes en granite repérées dans le marais et les polders sont à étudier, comme témoins d´anciens usages, non connus à ce jour.

Pêches côtières et d´estran

La presqu´île d´Hillion mérite bien son appellation à travers le village de Lermot, composé autrefois de pêcheurs-cultivateurs, qui arpentaient les grèves, pour poser des arouels (lignes de fond), pratiquer la pêche à la gabarre (senne mobile), et recueillir le produit des pêcheries (rayes). La pêche à pied professionnelle des coques puis la culture des moules sur bouchots offrent aujourd´hui de nouvelles perspectives de gestion des ressources maritimes, à condition de veiller à la qualité biologique des bassins versants.

Les techniques traditionnelles de pêche à pied sont cependant à recenser : les pêcheurs à pied et les nouveaux aquaculteurs représentant les meilleurs observateurs du milieu marin.

La rente halieutique est toujours précaire, imprévisible et réversible, dans un système biocénotique variable, qui réclame des savoirs naturalistes et des usages éprouvés dans la durée, ce qui constitue une culture littorale.