Yffiniac en 1854, pop. 2213 habitants (source : Jollivet).

Yffiniac en 1881, pop. 2175 habitants (source : AD 22).

Yffiniac en 1905, pop. 2042 habitants (source : AD 22).

Yffiniac en 1919, pop. 1678 habitants (source : AD 22).

Yffiniac en 1946, pop. 1801 habitants (source : Insee).

Yffiniac en 1982, pop. 3185 habitants (source : Insee).

Yffiniac en 1990, pop. 3510 habitants (source : Insee).

Yffiniac en 1999, pop. 3842 habitants (source : Insee).

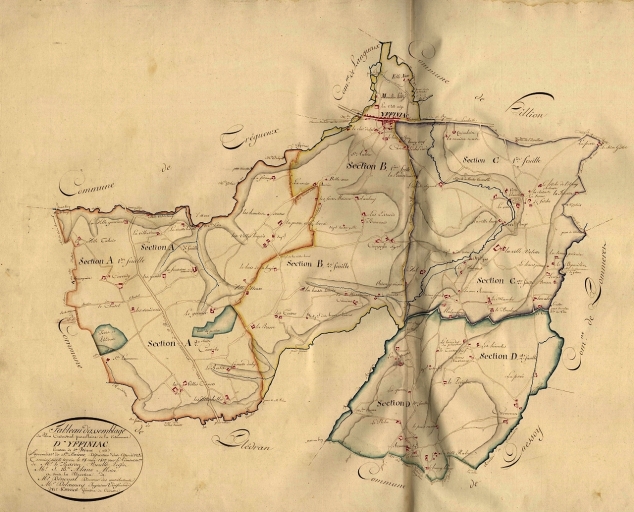

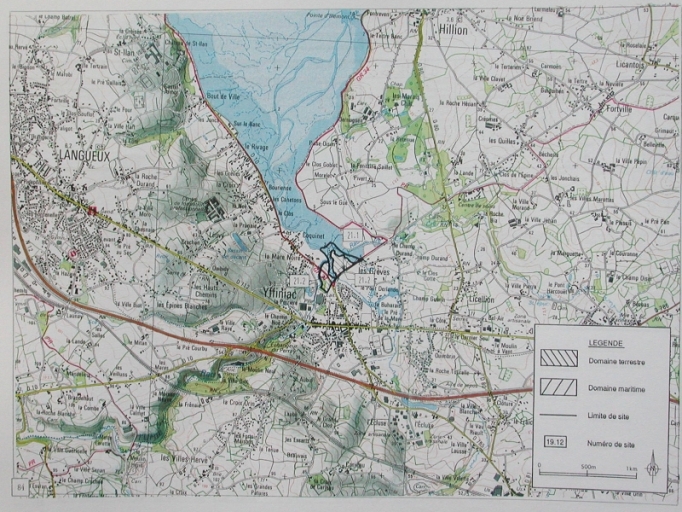

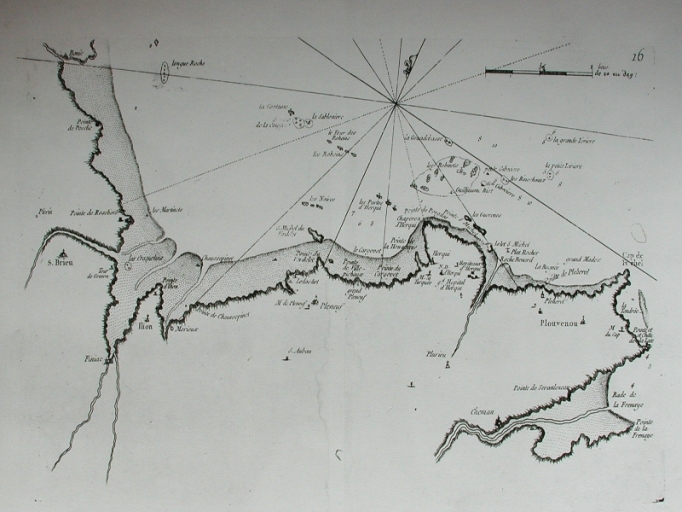

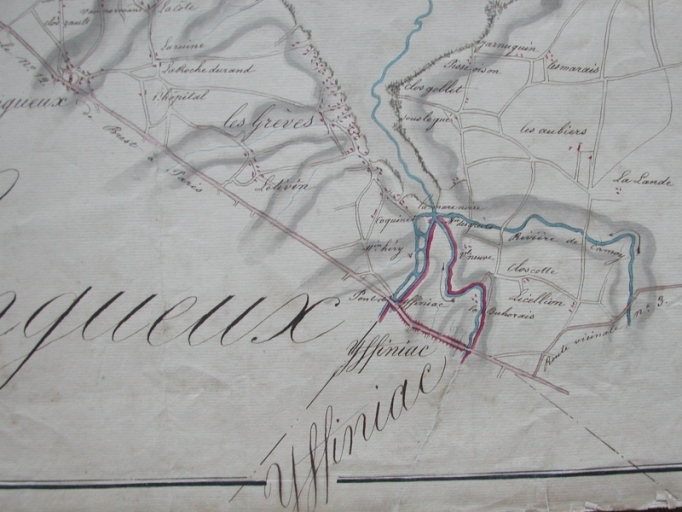

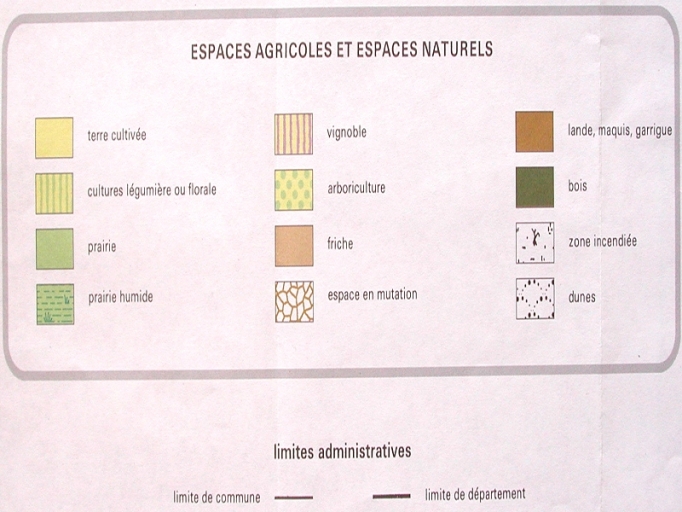

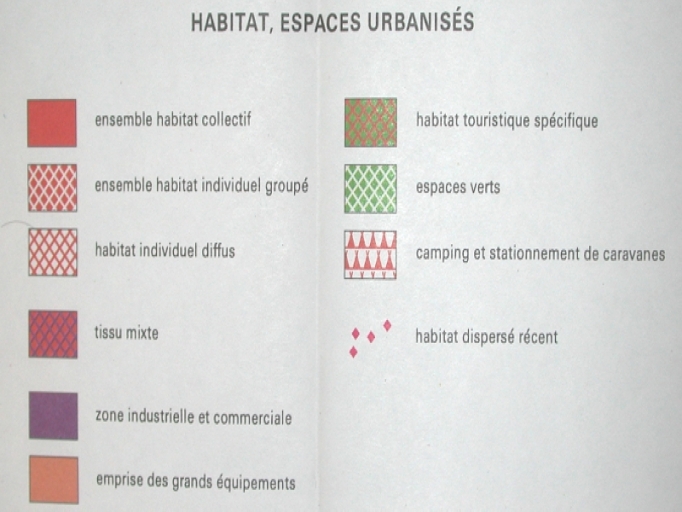

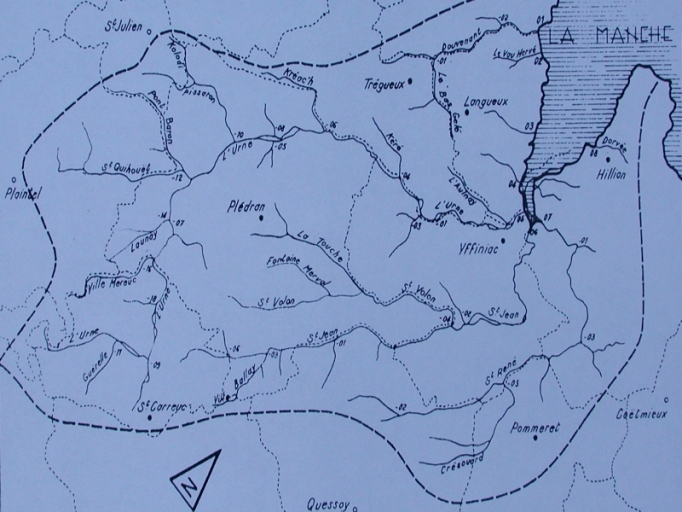

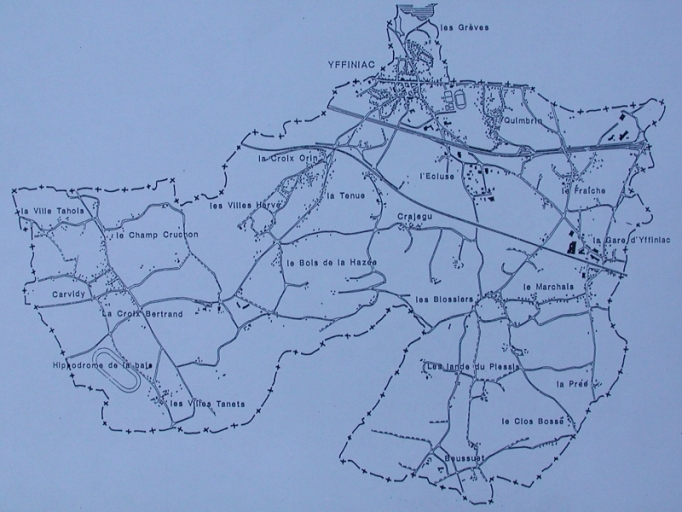

Située au fond de l´anse qui porte son nom [fig. 1], la commune d´Yffiniac s´étend sur une superficie de 1756 hectares et présente une curieuse configuration due à l´enhaché qu´y forme, au sud, le territoire de Plédran [fig. 2 et 3]. Traversé par l´Urne [fig. 4] et le Camois, le territoire communal est limité au nord et à l´est par les communes d´Hillion et de Pommeret, au sud par celles de Quessoy et de Plédran, à l´ouest par celles de Trégueux et de Langueux [fig. 2 et 3].

Histoire :

Des pièces de monnaie, une statuette en bronze, l´ancienne voie de Carhaix à Corseul et des substructions de l´époque gallo-romaine mises au jour au 19ème siècle près de l´Urne, au Val, à la Ville-Volette et Coat Erbeau témoignent de l´ancienneté du peuplement humain dans la commune.

Bien qu´il n´y ait aucune preuve matérielle de la présence romaine au bourg, celui-ci pourrait avoir des origines très anciennes. Etabli au fond de la baie [fig. 1], sur le trajet de l´ancienne voie romaine dite « Chemin-Noë », altération de « Chemin Ohès » selon Bernard Tanguy, son nom révèle une origine gallo-romaine manifeste. Cette variante d´ « Yvignac » et des « Evignac » évoquerait, en effet, soit un dérivé formé avec le suffixe gaulois -acos provenant d´un nom d´homme gallo-romain « Ivinius » ou « Ivinus », soit un dérivé formé avec le suffixe gaulois -iacos provenant du gaulois « ivinos » désignant l´If, correspondant au breton « ivin » et au gallois « ywen ».

Formée au détriment de la paroisse bretonne primitive de Plédran - telle est la raison d´être de l´enhaché qu´y forme au sud le territoire voisin -, la paroisse d´Yffiniac est explicitement mentionnée en 1311 et pourrait avoir existé dès 1207, date à laquelle un certain Hervé occupait les fonctions de prêtre d´ « Iffiniac ». Cette dénomination apparaît d´ailleurs pour la première fois en 1182 dans une charte énumérant les biens des Templiers en Bretagne, alors possesseurs de la chapelle de Saint-Jean-Baptiste du Port-Saint-Jean. L´édifice, aujourd´hui disparu, existait encore selon René Couffon à la fin du 18ème siècle et relevait du Temple du Créhac, en Plédran, dépendant lui-même de la commanderie hospitalière de La Guerche.

Appartenant au diocèse de Saint-Brieuc sous l´Ancien Régime, la paroisse élut sa première municipalité au début de l´année 1790. Chef-lieu d´un canton de cette époque jusqu´au 27 octobre 1801, la commune fut augmentée, par la loi du 28 juin 1847, du village de Bélêtre en Trégueux et de toute la fraction comprise entre l´Urne, le Chemin Noë et la limite de Langueux.

Le patrimoine architectural :

La présente enquête a permis de repérer un total de 53 oeuvres, dont 22 relèvent de l'architecture domestique et agricole, 8 de l'architecture religieuse, funéraire et commémorative, 13 de l'architecture du génie civil, 4 de l´architecture de la vie publique, 5 de l'architecture artisanale et industrielle, et 1 de l´architecture commerciale.

La chronologie du corpus s´étend de la fin du 15ème siècle à la 1ère moitié du 20ème siècle, incluant une forte proportion d´oeuvres datant de la période contemporaine.

Au sein de ce corpus, 23 oeuvres ont reçu la mention « à étudier » en fonction de critères d'ancienneté, de conservation, de rareté, d´unicité, ou, à l´inverse, de représentativité. Certaines d'entre-elles ont également fait l'objet d'une présélection en vue d'une étude ultérieure en fonction du rôle déterminant qu'elles ont pu jouer dans la structuration du paysage et le développement économique d´Yffiniac (infrastructures routières et ferroviaires).

- Moyen Age et Temps Modernes :

Le paysage architectural d´Yffiniac recèle très peu d´éléments antérieurs à la Révolution, conférant aux oeuvres de cette période une valeur patrimoniale certaine. Tel est assurément le cas pour le manoir de Carjégu [fig. 5] et la fontaine des Sept-Saints [fig. 6], respectivement datés de la fin du 15ème siècle et probablement du 17ème siècle. Si l´état de conservation du premier demeure exemplaire, c´est davantage sa structure primitive de logis à salle basse sous charpente qui lui confère un intérêt de premier ordre pour la connaissance de l'habitat nobiliaire de la région. La fontaine des Sept-Saints offre, quant à elle, l´unique exemple d´une fontaine de dévotion sur le territoire communal, tout comme la chapelle Saint-Laurent [fig. 7], édifiée dans la 2ème moitié du 17ème siècle, puis en partie reconstruite en 1850, demeure l´unique chapelle d' Yffiniac. Dans la même optique, on n´omettra pas de signaler, à Caudan, la présence d´un édifice du 17ème siècle peu remanié, dont la typologie reste à établir [fig. 8].

Dans une moindre mesure, on accordera une attention aux maisons situées aux Villes Hervé, à la Ferrère et la Rue Fardel [fig. 9 à 11]. Si ces oeuvres accusent, principalement du fait de leur ancienneté, de nombreux remaniements altérant l'approche analytique de l'édifice - démarche nécessaire à la compréhension de l´habitat -, elles n´en demeurent pas moins intéressantes pour la connaissance historique d´Yffiniac, et notamment pour l´évolution de l´implantation humaine sur le territoire communal.

- La période contemporaine (19ème et 20ème siècles) :

Comme dans la plupart des cas, les 19ème et 20ème siècles fournissent davantage d´exemples et élargissent, de ce fait, la thématique architecturale en offrant des témoignages de l´architecture du génie civil et de l´architecture scolaire et administrative.

On notera ainsi le repérage des anciennes voies ferrées d´intérêt local de Saint-Brieuc à Moncontour et d´ Yffiniac à Matignon [fig. 12]. Respectivement mises en service en 1905 et 1924, ces voies furent aménagées par Louis Harel de la Noë, ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées des Côtes-du-Nord de 1901 à 1918. Outre ces deux vestiges du réseau départemental, il convient également d´évoquer la prise en compte de l´ancienne voie ferrée d´intérêt général du réseau de l'Ouest de Paris à Brest. Mise en service en septembre 1863 et modernisée dans la 2ème moitié du 20ème siècle, cette voie ferroviaire, qui fut à l´origine du développement économique du pays d´Yffiniac dans la 2e moitié du 19ème siècle [fig. 13], présente deux édifices et ouvrages d'art datant de l'époque des premiers aménagements [fig. 14, 15].

Au chapitre de l´architecture domestique et agricole, l´enquête a permis d´inventorier plusieurs édifices dont la présence rappelle indéniablement l´enracinement des pratiques agricoles vivrières dans le paysage architectural de la commune, à l´instar des logis-jumelés de Quimbrin et du Dernier Sou [fig. 16, 17], de la maison située à la Croix-Bertrand [fig. 18], ou du site de Coat Erbeau dont l´intérêt esthétique et paysager est à préserver [fig. 19].

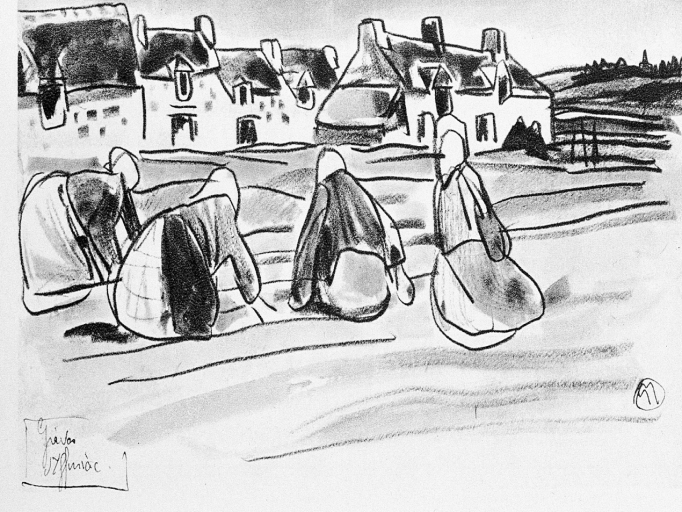

Si la précédente remarque demeure pertinente pour certains édifices situés au bourg, on retiendra dans ce secteur le repérage de la maison située au 29, rue du Général de Gaulle [fig. 20]. L´édifice, daté de la 1ère moitié du 19ème siècle, probablement du début du 19ème siècle, demeure effectivement l´un des rares témoins de l´habitat domestique épargné par les nombreux remaniements intervenus en bordure de l'axe Saint-Brieuc-Lamballe. De la même façon, on prêtera une attention particulière à l´ancien presbytère construit par l´architecte Morvan à la fin du 19ème siècle, ainsi qu´à la maison de notable située rue de la Ville-Nize et probablement édifiée par un architecte [fig. 21, 22]. Ces deux oeuvres présentent effectivement un plan et une structure qui ne sont pas sans rappeler les principes fondamentaux de l´architecture balnéaire alors en plein essor sur le littoral nord de la Bretagne.

Concernant l´architecture religieuse, commémorative et funéraire, on notera le repérage de deux croix des ateliers Hernot [fig. 23, 24], de la croix de chemin de la Rue Fardel [fig. 25], de l´église paroissiale Saint-Aubin construite de 1858 à 1874 [fig. 26] et du monument aux enfants d'Yffiniac morts pour la France, érigé par le marbrier Morvas en 1920 [fig. 27]. Déplacé en 1935, le monument caractérisé par sa forme en obélisque se tenait à l'origine tout près de la porte d'entrée de la mairie.

Au chapitre de l´architecture de la vie publique, on signalera avec force la présence de l´ancien groupe scolaire communal construit au début du 20ème siècle par l´architecte Victor Le Guen sur l´ancienne Place du Champ de Foire, rebaptisée à l´occasion Place de la mairie. Doté d´une portée symbolique difficile à appréhender aujourd´hui, ce groupe scolaire revêt pourtant une valeur patrimoniale certaine tant il contribua dès sa construction à affirmer l´enracinement de la IIIème République dans le paysage architectural du bourg et s´impose de ce fait comme un exemple représentatif du rôle que peut tenir l´architecture dans l´affirmation d´un pouvoir [fig. 28, 29].

Les origines maritimes d´Yffiniac : les salines

Situé dans le fond de la baie de Saint-Brieuc, le bourg d´Yffiniac alignait à la fin du 19e siècle ses maisons le long du Grand Chemin de Lamballe à Saint-Brieuc. Celui-ci devait reprendre à ce niveau une portion de l´ancienne voie romaine Carhaix-Alet. Cette dernière descendant du Créach en Plédran par le chemin Nohez (G. du Mottay, « Recherches sur les voies romaines du département des Côtes-du-Nord », Société d´Emulation des Côtes-du-Nord, 1869, p. 50-51), filait ensuite sur le territoire d´Hillion (Amoureux P., Clément J. H., « Réflexions sur l´habitat gallo-romain dans le Penthièvre littoral », dossier du CeRAA, 1984, p. 240).

Le fond de la baie est formée aujourd'hui des trois communes voisines de Hillion, Yffiniac et Langueux, avec leurs terres "mouldrenneuses".

Du 17e au 18e siècle, le bourg d´Yffiniac devait connaître une intense activité, de par la situation privilégiée de la « Grande Rue et Passage », au coeur de la cité, sur le Grand Chemin de Lamballe à Saint-Brieuc, qui recevait les voyageurs et les commerçants pour les foires et marchés. Cette opportunité géographique allait favoriser l'implantation au milieu du 19e siècle de la voie ferrée Paris-Brest, comme la ligne suit le plateau. Une nouvelle gare avec des voies de bifurcation allait permettre jusqu'en 1947 le trafic des primeurs (oignons, pommes de terre, choux fleurs) vers les stations de la côte de Penthièvre et l'exportation de la marne vers l'intérieur, favorisant de plus l'aire d'extension des surchamptiers. Aujourd'hui le maraîchage a pratiquement disparu sur la commune d'Yffiniac (5 exploitations en 1988 et aucune en 2003). Il n'y a plus d'agriculture littorale spécifique. La SAU (surface agricole utile) représente au début du 3ème millénaire 1026 hectares, stable depuis 1988, avec une forte production fourragère et porcine, pour 17 exploitations professionnelles (statistiques RGA 2000).

La première mention d´industrie du sel dans la littérature est faite en 1636 par Dubuisson Aubenay (« Itinéraire de Bretagne en 1636 » publié par Léon Maître et Paul de Berthou en 1898, cité par Couffon R en 1949, dans la Société d´Emulation des Côtes-du-Nord, p.16-17). Ce voyageur qui venait de Saint-Malo, par Dinan et Lamballe, atteignit Yffiniac en donnant cette description :

C´est un chemin de landes par trois lieues ; puis vous dévalez à Finiac, vous trouvez un ruisseau, et à la sortie et remontée (car Finiac est étymologiquement un fond) encore un autre, qui est la rivière d´Urne.Tous deux vont prendre dans un large vallon et marais au dessous de Finiac, plein de salines, où ils font du gros sel gris, au soleil, dans le marais et même du sel blanc, dans des chaudières de plomb.

Les différentes techniques utilisées dans les marais salants des grèves d´Hillion et du havre de Dahouët sont attestées par les textes contemporains de la duchesse de Mercoeur, initiatrice de cette industrie, avec le concours des sauniers du Poitou.

La technique du lavage du sablon dans des chaudières en plomb pour obtenir la concentration de la saumure sera décrite plus tard en 1834 par Habasque.

En 1672, un autre voyageur Jouvin de Rochefort venant de Morlaix et de Saint-Brieuc remarqua également la fabrication du sel blanc à Yffiniac, ceci par évaporation de l´eau de mer dans des marmites de plomb (A. Jouvin de Rochefort, « Le voyageur d´Europe, Tome 1, Paris, Thierry, 1672, cité par Couffon R., 1949, op. cit).

Dans la seconde moitié du 17e siècle, la paroisse d´Yffiniac comptait 1000 communiants (Ogée, 1843). Durant tout l´Ancien Régime, les seigneuries d´Yffiniac dépendaient de la juridiction de Moncontour en Penthièvre. La paroisse d´Yffiniac comptait plusieurs manoirs : le Buchon, Carjégu, la Fontaine Ménard, la Roche Bréhand, le Val, la Ville Hervé, la ville Rabel, la ville Volette et Malaunay ; dont seuls les noms ont été conservés dans la toponymie locale, pour évoquer les relations entre les sauniers redevables de rentes en monnaie ou en sel et les différents seigneurs locaux.

Les salines d´Yffiniac devaient se trouver en marge du bourg entre le ruisseau du Camois (ou de la Corderie) qui délimite Hillion et l´Urne au nord. La mosaïque de grèves et de marais où se perdent ce ruisseau et une branche de celui-ci formait une sorte d´île nommée la Ville Neuve. Ce nom évoque peut-être à l´époque médiévale un établissement nouveau de sauniers venus s´installer aux confins du bourg et des marais. Cependant, la qualité des sels produits à partir du sablon des grèves d´Yffiniac était moindre que celui des grèves de Langueux, du fait qu´elles ne sont pas aussi souvent recouvertes par la mer (Habasque). Ce "sel noir" était échangé contre des céréales, de l'avoine.

Cependant, les endiguements successifs au profit des maraîchers allaient isoler progressivement le territoire d´Yffiniac de la mer et de l´influence marine sur son développement.

En 1831, le bureau d´Yffiniac regroupant les salines des trois communes comptait 54 usines à sel. Langeux possédait 47 de ces établissements, Yffiniac comptait 4 salines et Hillion trois. En 1836, Yffiniac ne disposait plus que de deux salines (Jean Guéno et François Domalain : sauniers laboureurs), qui préfiguraient le déclin de cette activité littorale.

Cependant en 1858, un projet de construction d´une cale débarcadère au fond de la baie allait mobiliser le sieur Brizeux d´Yffiniac pour faciliter l´acheminement des sables calcaires et leur transport en bateau à partir du pont Robilliard à Langueux.

La réussite de ce projet aurait nécessité la contribution des communes d´Hillion, de Langueux et celles de l´intérieur des terres, qui ne furent pas intéressées.

Un projet de balisage de l´Urne en 1855 (demande renouvelée en 1860 et 1867), à la demande des maires d´Hillion et de Langueux n´eut pas plus de succès, avec le même argument d´amener les engrais d´Yffiniac à la cale de Ruzé Bréha en Langueux ; alors qu´il existait un débarcadère et une route (AD 22 11 S 7).

Aujourd'hui la commune d'Yffiniac ne possède plus qu'une centaine de mètres de façade maritime face aux marais de Langueux, entrecoupée par le pont de la Corderie et le Pont Derlande. Les portes à marée et les petits ponts au-dessus des cours d'eau du Saint-Jean et de la rivière d'Yffiniac (la Corderie) représentent le dernier témoignage de la rencontre des eaux douces et des eaux salées dans ses anciens marais gagnés à la mer. Le pont Percé, le pont Saint-Jean et le pont Derlande méritent d´être sauvegardés et entretenus.

Pour exemple de mémoire orale, l'église d'Yffiniac a été construite sur le domaine public maritime. C'est son clocher que l'on peut apercevoir lorsqu'on vient à pied des grèves vers le fond de baie, comme un amer à la fois symbolique et mémoriel.

Pour les habitants des marais d'Hillion et du hameau de la Coquinet en Langueux, le bourg d'Yffiniac et ses équipements publics, son école demeurent un pôle d'attraction et un référent identitaire. Le classement d'une partie de la baie de Saint-Brieuc en réserve naturelle, avec la valorisation de l'anse d'Yffiniac (plan d'interprétation et sentiers) favorisent certainement le sentiment d'appartenance à une aire géographique, qui regroupent les communes de ce fond de baie autour d'Yffiniac.

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales