Commune littorale des Côtes-d´Armor au passé économique et social essentiellement rythmé par les activités maritimes et agricoles, Pléneuf-Val-André a connu à la fin du 19ème siècle une mutation sans précédent [fig. 3]. Justifiant son projet de reconstruction de l´église paroissiale, l´architecte Le Guerrannic évoquait dans son rapport du 31 août 1887 la cause directe de ce bouleversement :

« La commune de Pléneuf, chef-lieu de canton, est peuplée de près de 2 300 habitants, mais durant la belle saison, la population effective comprend facilement 3 000 personnes, car le voisinage de la magnifique plage du Val-André, du port de Dahouët (...) a transformé Pléneuf en une station balnéaire très fréquentée, où le nombre des baigneurs augmente chaque année (...) ».

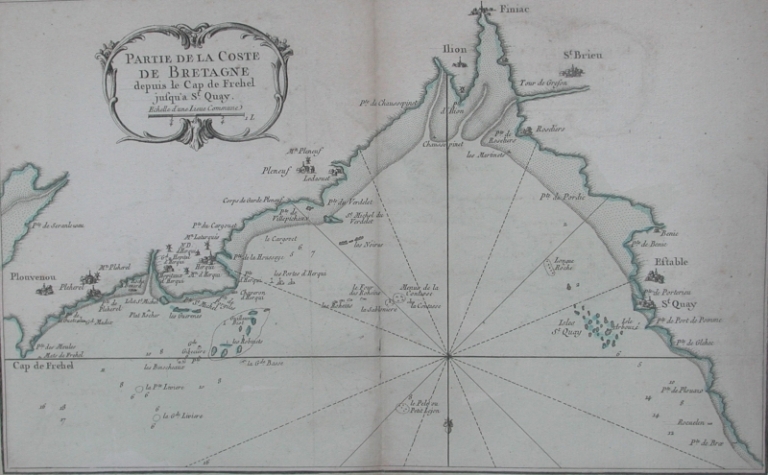

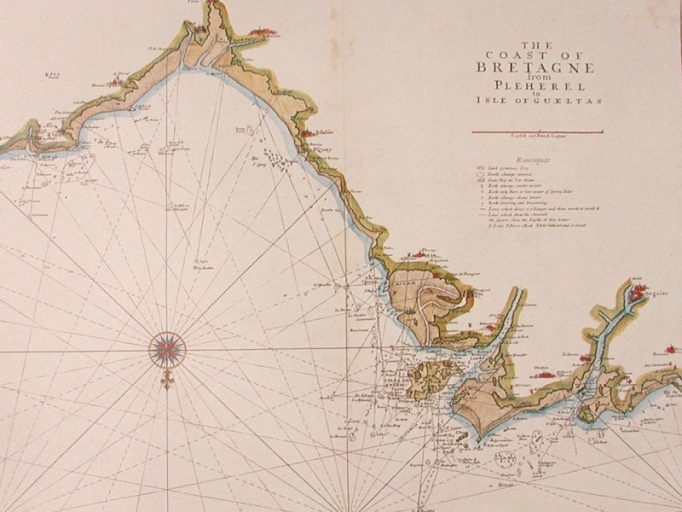

Car Pléneuf, nom auquel fut adjoint celui du Val-André le 5 janvier 1965, figure parmi les principaux centres touristiques des Côtes-d´Armor nés dans le sillage de la mode des bains de mer à la fin du 19ème siècle [fig. 4 à 7]. Offrant de remarquables points de vue sur la côte de Penthièvre, pointes, grèves et plages de sable fin contribuèrent dès cette époque à l´attractivité et à la renommée du site [fig. 8 à 12]. Marqué du sceau de l´urbanisme et de l´architecture balnéaire, le paysage architectural conserve précieusement le souvenir d´une élite de villégiature issue des grands centres urbains de l´époque [fig. 13 à 21].

Mais l´architecture balnéaire, aussi dense soit-elle, ne contribue pas à elle seule à forger l´identité du paysage architectural de la commune. Le souvenir d´une population restée majoritairement paysanne jusqu´au début du 20ème siècle, l´histoire du cabotage, du négoce et de la Grande Pêche demeurent effectivement fortement ancrés dans ce paysage [fig. 22 à 27].

Esquisse géographique et historique :

Pléneuf en 1854, pop. 2030 habitants (source : Jollivet).

Pléneuf en 1886, pop. 2317 habitants (source : AD 22).

Pléneuf en 1914, pop. 2862 habitants (source : AD 22).

Pléneuf en 1946, pop. 3600 habitants (source : Insee).

Pléneuf-Val-André en 1982, pop. 3591 habitants (source : Insee).

Pléneuf-Val-André en 1990, pop. 3600 habitants (source : Insee).

Pléneuf-Val-André en 1999, pop. 3680 habitants (source : Insee).

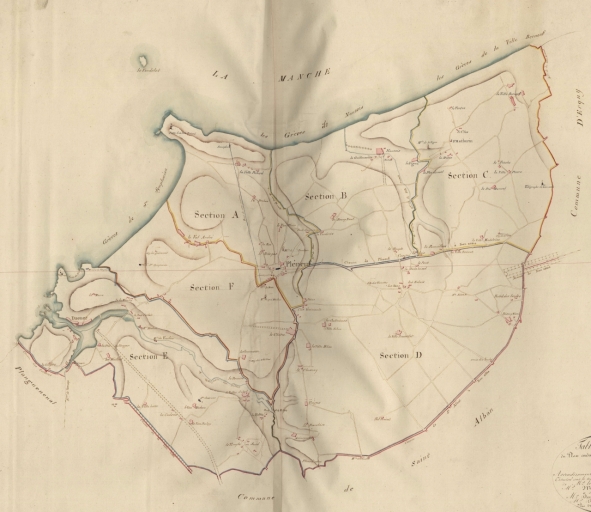

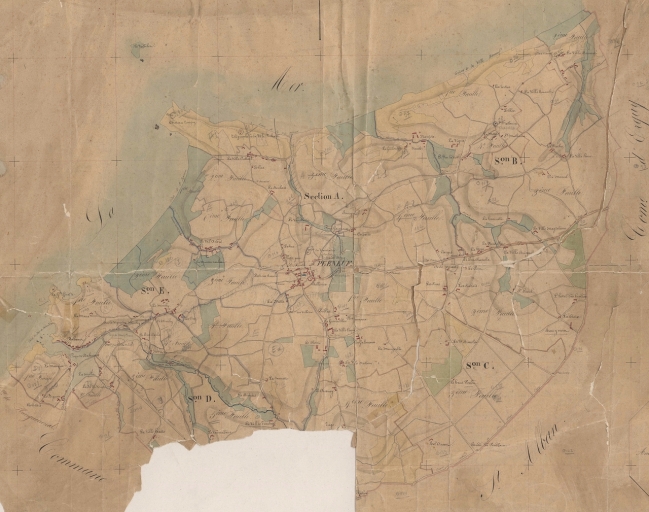

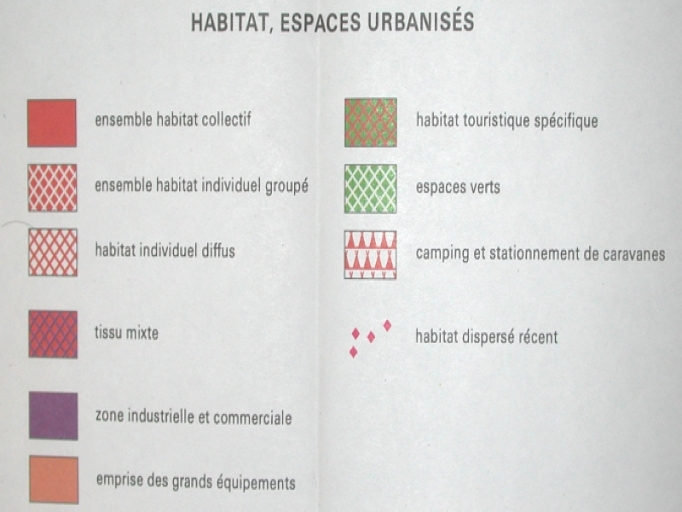

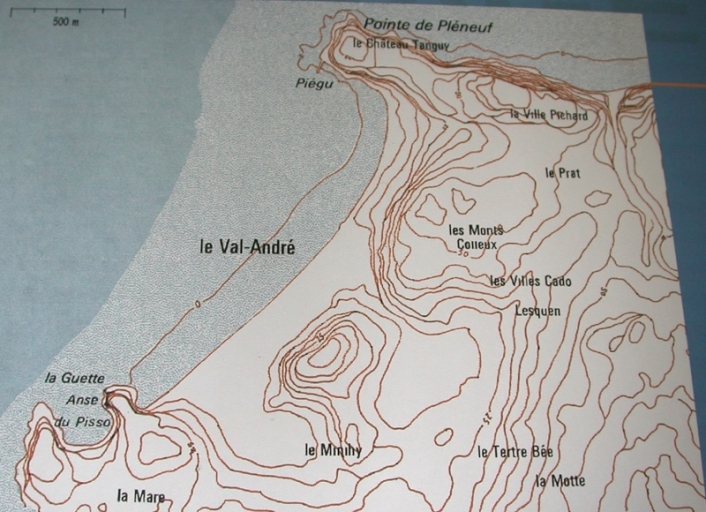

Située sur la côte de Penthièvre dans le département des Côtes-d'Armor, la commune de Pléneuf-Val-André s´étend sur une superficie de 1 704 hectares. Limité par la Manche au nord et à l´ouest, par les communes de Planguenoual au sud-ouest, de Saint-Alban et d´Erquy au sud et à l´est, le territoire communal est constitué de deux zones géographiques distinctes, localisées de part-et-d´autre d´un axe partant de la plage des Vallées jusqu´au Moulin Madeuc, en contournant préalablement le bourg à l´est. Au sud et à l´est de cette ligne, le milieu rural se caractérise par un habitat dispersé, tandis qu´à l´ouest de celle-ci, le milieu urbain présente un habitat particulièrement dense aux abords du front de mer. Cette zone urbaine, formée d´anciens écarts et de lotissements, s´organise autour de trois pôles structurants :

- le bourg de Pléneuf, situé quasiment au centre du territoire communal [voir notice le bourg] ;

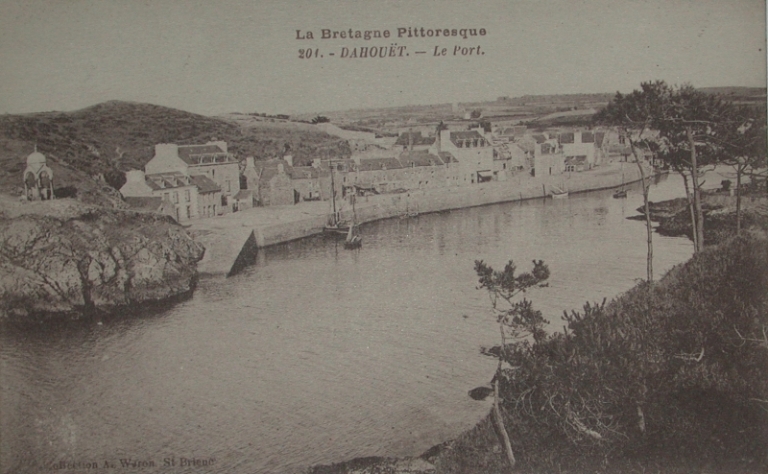

- le port de Dahouët, formé dans une ria coudée dont l'entrée, très étroite, est orientée au nord-ouest [voir notice quartier de Dahouët] ;

- la station balnéaire, créée à la fin du 19ème siècle sur un ancien site dunaire formant sur plus de deux kilomètres un arc de cercle protégé par la pointe du Château-Tanguy au nord, et la pointe de la Guette au sud-ouest [voir notices station balnéaire et lotissements].

Les premières traces d´implantation humaine attestées sur le territoire remontent au Paléolithique (vers 500 000 - 7 000 av. J.-C.). Plusieurs gisements mis au jour en divers endroits du littoral ont livré une quantité d´outils (bifaces, pointes, racloirs, burins, perçoirs, becs et couteaux) révélant la présence d´une industrie et d´un habitat en pied de falaise datés d´une période comprise entre 250 000 et 150 000 av. J.-C. Les sépultures et les objets de la période néolithique (vers 7000 - 2000 av. J.-C.), à l´instar du pic taillé de la Ville-Berneuf et du cairn à trois dolmens de la Ville-Pichard, le dépôt de haches à douille de Dahouët datant de l´âge du bronze, les vestiges de l´âge du fer (grenier de Quinrouët) et de l´époque romaine (lieu-dit Peillac, bronze et poteries de la Motte-Meurdel) constituent, à leur tour, autant de signes révélateurs de la présence et de la sédentarisation de communautés humaines sur cette partie du littoral avant l´implantation des populations bretonnes au Haut Moyen Age.

Pléneuf est une ancienne paroisse bretonne primitive comprenant à l´origine Saint-Alban et probablement Erquy. Si les origines de la paroisse demeurent mystérieuses, le nom actuel, formé à partir du nom ploe, signifiant « paroisse » en vieux-breton, suggère des origines liées à une fondation religieuse. Attestée dès 1679, la forme actuelle résulte d´une fausse régression due à la prononciation locale Pléneu (gallo) ayant entraîné l´apparition d´un -f final analogique. On ne peut y voir, selon Bernard Tanguy, une francisation du breton Ploenevez, signifiant « paroisse nouvelle ». Mentionné pour la première fois en 1167 dans un acte confirmant la donation de la Ville-Aubry, en Erquy, à l´abbaye de Saint-Aubin-des-Bois, le nom apparaît sous la forme Pluenot, forme erronée de Pluenoc résultant d´une confusion entre t et c. Rapprochée des formes Pleneuc (1356) et Ploeneuc (1428), elle indiquerait que l´éponyme du lieu serait un saint breton dénommé Enoc ou Henoc, mentionné dans la Vie de saint Samson comme cousin et compagnon du saint.

Siège d´un prieuré de l´abbaye tourangelle de Marmoutier situé à la pointe du Château-Tanguy dès 1132, territoire dont l´histoire religieuse fut également rythmée par la présence, dès la fin du 12ème siècle, des Templiers dépendant de la commanderie hospitalière de La Guerche au Temple-au-Jar, cette paroisse de l´évêché de Saint-Brieuc, attestée comme telle en 1428, disposait dès 1330 d´une église fondée par les seigneurs de Guémadeuc. L'élection de la première municipalité eut lieu le 24 janvier 1790.

« Autres temps, autres moeurs », la fin du 19ème siècle et la 1ère moitié du 20ème siècle ont vu la naissance et le développement de la station balnéaire. Si la mise en service de la ligne de chemin fer en 1922 a facilité l´accès à la station, l´histoire de la villégiature balnéaire au Val-André s´enracine plus exactement dans la mise en vente des terrains communaux en 1857. Découvrant la beauté et le charme du front de mer lors d´un séjour à l´hôtel A ma Campagne en 1878, Charles Cotard [cf. annexe 1], ingénieur au canal de Suez, décida, par l´intermédiaire d´une société créée à cet effet, de se porter acquéreur de la plus grande partie des terres situées en front de mer et lança une opération immobilière de grande envergure qui fut à l´origine de la station balnéaire.

Le patrimoine littoral et maritime de Pléneuf-Val-André :

La présente enquête a permis de repérer un total de 396 oeuvres parmi lesquelles 266 relèvent de l´architecture domestique et agricole (y compris les installations aquicoles), 30 de l´architecture religieuse, funéraire et commémorative, 26 de l´architecture du génie civil, 24 de l´architecture commerciale (y compris les structures d´accueil et de restauration), 15 de l´architecture militaire (y compris les oeuvres de la Seconde guerre mondiale), 11 de l'urbanisme (station balnéaire, lotissements, anciens écarts intégrés au secteur urbain), 10 de l´architecture artisanale et industrielle, 8 de l´architecture scolaire, de la vie publique et administrative, 5 de l´architecture de loisir, et 1 de l´architecture hospitalière, d'assistance et de protection sociale. Il convient d'y ajouter 114 oeuvres repérées au titre d'objets mobiliers témoins de l'histoire maritime de la commune (outils, plans, cartes, oeuvres d'expression artistique, documents inédits, manuscrits de personnages célèbres).

La chronologie du corpus s´étend des environs du 11ème siècle (datation incertaine) à la 1ère moitié du 20ème siècle, incluant plusieurs manoirs et châteaux de l'époque moderne (16ème, 17ème et 18ème siècles), ainsi qu'une assez forte proportion d´oeuvres, notamment de maisons de villégiature, datant de la fin du 19ème siècle et du début du 20ème siècle.

Au sein de ce corpus, 13 oeuvres, dont une inscrite au titre de la législation sur les monuments historiques [fig. 28], ont reçu la mention «à signaler», et 189 oeuvres ont reçu la mention «à étudier» en fonction de critères d´ancienneté, de rareté, de conservation et d´unicité, mais aussi de représentativité. Certaines oeuvres, témoin, même à l'état de vestiges, des aménagements routiers et ferroviaires entrepris depuis le 19ème siècle ont également fait l´objet d´une sélection. Tel est le cas pour le pont de la Vallée [fig. 29], dont l´appareillage du tablier témoigne d´une technique locale de mise en oeuvre du grès au 19ème siècle, mais aussi de l´ancienne ligne de chemin de fer, dont le repérage a permis d´associer le nom de l´ingénieur en chef départemental des Ponts-et-Chaussées Louis-Auguste-Marie Harel de La Noë à l´histoire architecturale de la commune [fig. 30, 31].

Bien qu´il n´ait pas fait l´objet d´un repérage - les oeuvres dont la datation s´avère antérieure au haut moyen âge relèvent du domaine de l´archéologie -, le cairn à trois dolmens de la Ville-Pichard mérite d´être signalé. Classé monument historique le 15 avril 1965, ce monument funéraire est aujourd´hui envahi par la végétation, à l´état de vestiges.

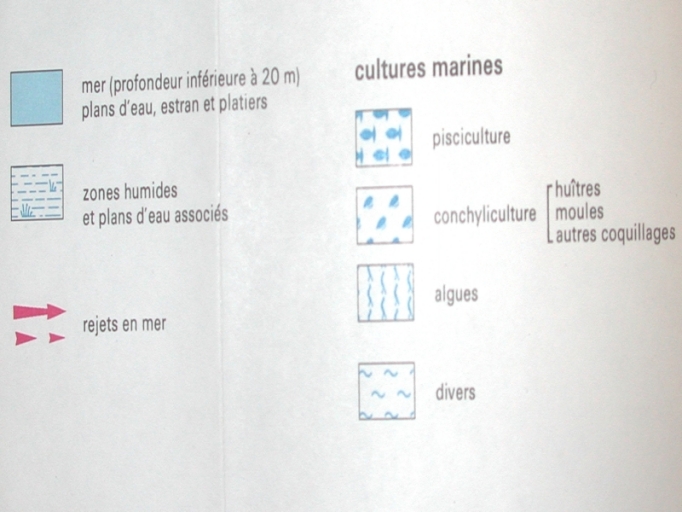

La commune de Pléneuf-Val-André bénéficie d'une riche histoire maritime, qui s'étend du Moyen-Age à nos jours, avec le cabotage de port à port sur les côtes bretonnes, vers la Grande-Bretagne, et plus loin vers le Portugal et la côte méditerranéenne. Les richesses agricole et artisanale du Penthièvre, la proximité du centre commercial de Lamballe, ont joué un rôle important dans l'essor des activités maritimes du port de Dahouët. La grande pêche morutière a su renouveler cette grande part du commerce maritime et modeler la physionomie du port de Dahouët, relayée par la plaisance dans la 2ème moitié du 20ème siècle. La deuxième guerre mondiale a laissé dans le paysage les traces indélébiles d´une architecture mono-bloc de rupture, d´attente, aux frontières de l´espace habité, approprié (de l´architecture balnéaire), qui suggère une forme de réutilisation de la mémoire et de l´histoire.

L'histoire de la Grande Pêche morutière a fait du port de Dahouët l'un des premiers ports de la baie de Saint-Brieuc, armant pour Terre-Neuve à partir du début du 16ème siècle, et trois siècles et demi plus tard, pour l´Islande jusqu´au 2ème quart du 20ème siècle, période au cours de laquelle le dernier trois-mâts « Léon » de l´armement Carfantan, fit souille dans la vase du port. Dans les collections de l´Atelier du Patrimoine et auprès de collectionneurs privés, nous avons repéré un certain nombre d´oeuvres, témoins de ces épopées maritimes. Nous avons également repéré, en aval du quai des Terres-Neuvas, le puits de Vau-Gouellon datant du 16ème siècle. Cet édicule, réservé aux marins faisant escale au port de Dahouët, a reçu la mention «à signaler», tant il se présente comme un témoin de l´histoire maritime et sociale de la commune.

Le port de Dahouët, Daou ed, « le port des deux blés », ainsi nommé parce qu´on y embarquait quantité de froment et de seigle, mérite une attention toute particulière. Le quai des Terre-Neuvas, les anciens magasins du commerce maritime, le moulin à marée, le four à chaux, l´oratoire Notre-Dame de la Garde, les maisons d'armateurs et de négociants, représentent autant d´oeuvres significatives et symboliques de l´activité maritime et littorale de Pléneuf-Val-André.

Les documents manuscrits privés, appelés « chartes-parties », qui témoignent du « commerce triangulaire » de Dahouët au 19ème et durant la 1ère moitié du 20ème siècle, méritent d´être étudiés et de figurer au sein d'un projet muséographique, associés à d´autres objets témoins du commerce maritime, à l'instar d'une barre à roue, de demi-coques, d'outils de travail, etc. Ces objets mobiliers ont été classés selon leur fonction et leur appartenance aux différentes activités maritimes [voir notices Grande Pêche et cabotage].

La pêche côtière a pris le relais de ces grandes épopées dans les années 1970-80, puis la belle plaisance a illustré sur mer le développement de la station balnéaire du Val-André, faisant de Piégu son deuxième port d´attache. Nous avons repéré et signalé le bateau « La Pauline », réplique du flambart pilote de Dahouët et chaloupe armée au chalut à perche.

Les outils de l´estran ont fait l´objet d´un dossier, regroupant une partie des collections de l´Atelier du patrimoine.

Les vestiges des anciennes pêcheries encore utilisées dans la 1ère moitié du 20ème siècle tout le long de la côte de Pléneuf et du Penthièvre, méritent une attention particulière. Nous en avons recensé sept, dont celle de Rouinvy, attestée par un acte de cession manuscrit.

L'activité du port de Dahouët a également forgé une solide tradition de charpente navale. Les constructeurs célèbres, de François-Mathurin Gautier à Pierre Tocqué, ont célébré l´art de la charpente navale et collectionné de nombreuses unités, dont les héritiers conservent aujourd´hui les plans, les demi-coques, les maquettes, les outils et parfois même les bateaux. L'étude de ces collections s'avère plus que souhaitable, et notamment les nombreux plans de François-Mathurin Gautier, à signaler. Les outils de charpente navale, de même que les maquettes de chantier et les bateaux (unités navigantes), ont fait l'objet d'un traitement à part.

L´histoire maritime de Pléneuf s´illustre également dans les arts maritimes, peintures, objets d´art, photographies et manuscrits originaux conservés dans les vieilles familles de Pléneuf. Nous avons repéré une dizaine d´oeuvres, complétées par les riches collections de l´Atelier du Patrimoine de Dahouët.

Les personnages célèbres de Dahouët sont souvent associés au développement de la station balnéaire, qui a su séduire poètes, écrivains et universitaires : Cornu, Richepin, Téry, Bouglé, Danycan de l'Espine... Certains d´entre-eux ont souhaité avoir leur dernière sépulture au cimetière de Pléneuf, à côté du mémoriam aux marins disparus et des familles d'armateurs célèbres (Carfantan, Hamonet, Dagorne).

Cette culture « des bords de mer » a produit une architecture littorale, qui a remodelé la physionomie d´une partie de la commune, et un mode de vie et de loisirs gourmand en aménagements touristiques. Peut-être faut-il souhaiter que l´interface de cette vocation balnéaire de la station s´oriente aujourd´hui vers un tourisme culturel, qui aide à préserver les leçons d´histoire du passé, et à conserver l´intégrité d´une partie de son patrimoine bâti.

Au sein du patrimoine en relation étroite avec le passé maritime de la commune, on portera une attention partiiculière au port de Dahouët, étudié en tant qu'entité portuaire, méritant d'être protégé au titre des espaces sauvegardés. On retiendra également le répérage de plusieurs objets témoins, tels le bateau "La Pauline", les plans des navires Saint-Paul et Saint-Pierre, la demi-coque d'un navire Trois-Mâts réalisée par François Gautier, la barre à roue du Léon, dernier Terre-Neuvas de Dahouët, et la charrette du port de la famille Le Péchon.

Les sites naturels :

La commune de Pléneuf-Val-André dispose de 546 hectares de surface totale de sites protégés au titre des espaces naturels sensibles et remarquables (politique des Espaces Naturels du Conseil Général des Côtes-d'Armor). Les sites concernés sont les suivants :

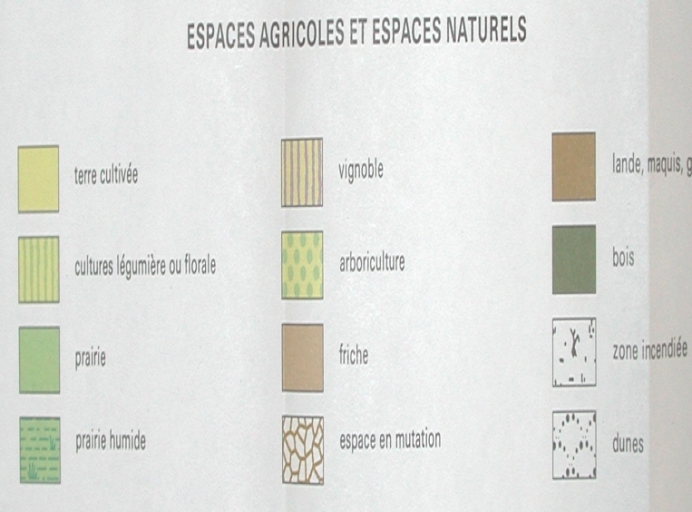

- Le Vallon de la Ville Berneuf (33 ha 31) : intérêt paysager d'une zone boisée de feuillus proche du rivage, avec le maintien d'une agriculture littorale.

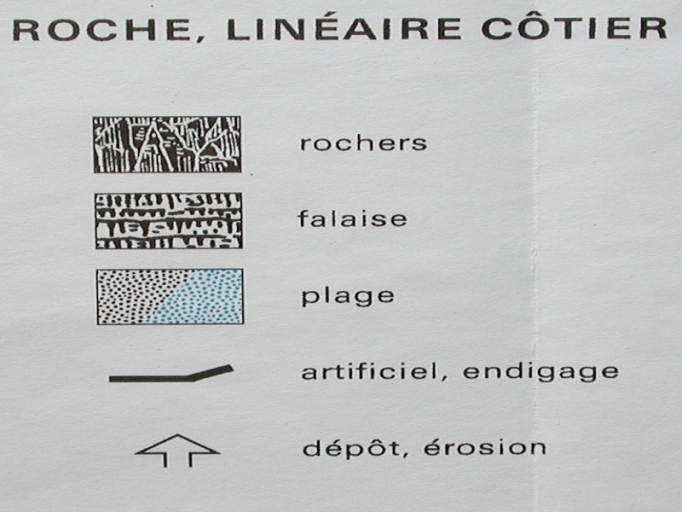

- Les dunes de la Ville Berneuf (6 ha 07) : intérêt biologique des placages sablo-calcaires ; dunes, falaises et abords, restes de boisements, dépôts quaternaires (ZNIEFF de type). Forte fréquentation estivale à maîtriser sur le sentier côtier.

- L´estran de la Ville Berneuf à la pointe de Pléneuf (194 ha 21) : alternance de poîntes rocheuses et d´anses sablonneuses de grande valeur paysagère. Nurserie littorale, zone délimitée pour la protection de l´avifaune (ntérêt paysager). Pratiques de pêche à pied et activités nautiques. Maîtrise de la fréquentation et des équilibres biologiques.

- Côteaux maritimes de la plage des Vallées (89 ha 42) : côteaux et micro-falaises argileuses frangés par un cordon de galets. Intérêt paysager : unité paysagère de Pléneuf-Erquy constituée de dunes, landes côtières, falaises et abords boisés, accidents géologiques remarquables, agriculture résiduelle. Les propriétés sont communales et départementales pour la gestion patrimoniale du site. La gestion proposée maintient l´agriculture littorale et proscrit tout artificialisation du trait de côte.

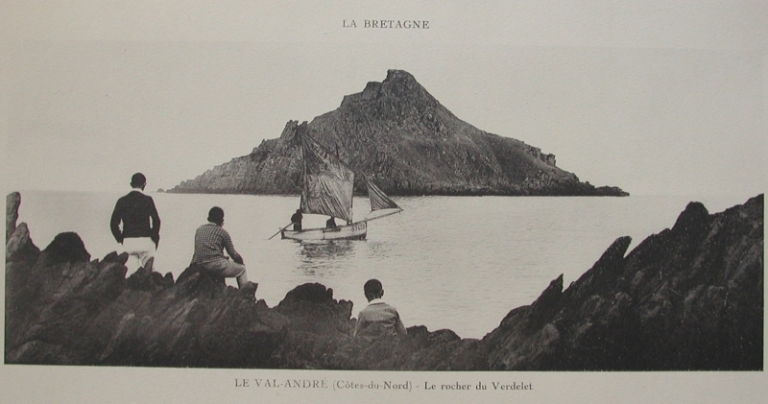

- Le Verdelet et ses abords (36 ha 26) : petite île rocheuse inhabitée, de grand intérêt biologique, située sur le domaine public maritime, classée réserve ornithologique. Colonie d´oiseaux marins, dont espèce du Grand Cormoran, estran riche et diversifié (grand intérêt paysager). Fréquentation de l´estran à maîtriser (sur-pêche à pied).

- Pointe de Pléneuf (17 ha 04) : falaises granitiques orientées au nord et landes côtières. Forte fréquentation piétonnière. Bordure d´urbanisation dense. Conservation paysagère et biologique.

- Vallée de la Flora (25 ha 28) : végétation forestière et prairiale de transition entre le littorale et l´intérieur : boisement de feuillus. Intérêt biologique important. Fonds de vallée en déprise. Fréquentation piétonnière sur le sentier. Maintien des équilibres écologiques.

- Ensemble de l´estran de Dahouët à la pointe de Pléneuf (120 ha 94) : alternance de pointes rocheuses et de d´anses sableuses de grande valeur paysagère. Nurserie littorale. Zone délimitée pour la protection de l´avifaune. Pêche à pied intensive et activités nautiques sur le DPM. Maintien des équilibres écologiques et de la fréquentation.

- Falaises de Dahouët et de la Grande Guette (24 ha 12) : falaises avec placages sablo-calcaires, comportant une végétation de grand intérêt local (la Haute-Ville), et micro falaises avec niveaux quaternaires, contribuent à la grande valeur paysagère du site portuaire de Dahouët (relation entre environnement naturel et patrimoine culturel). Landes côtières et agriculture en déprise. Urbanisation et caravanage en bordure de site.