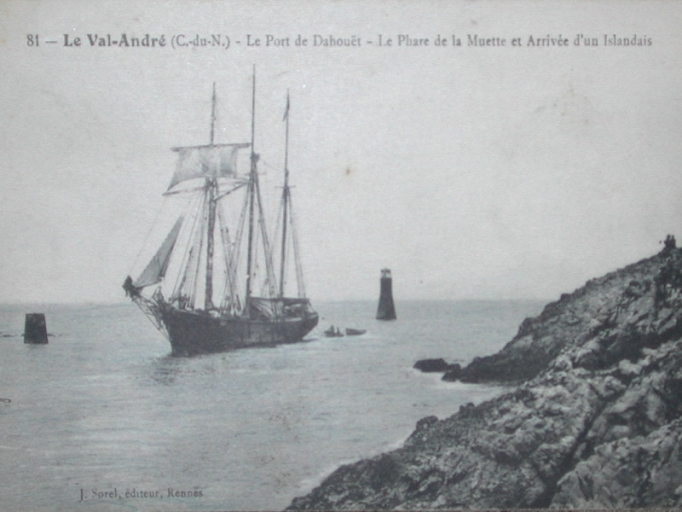

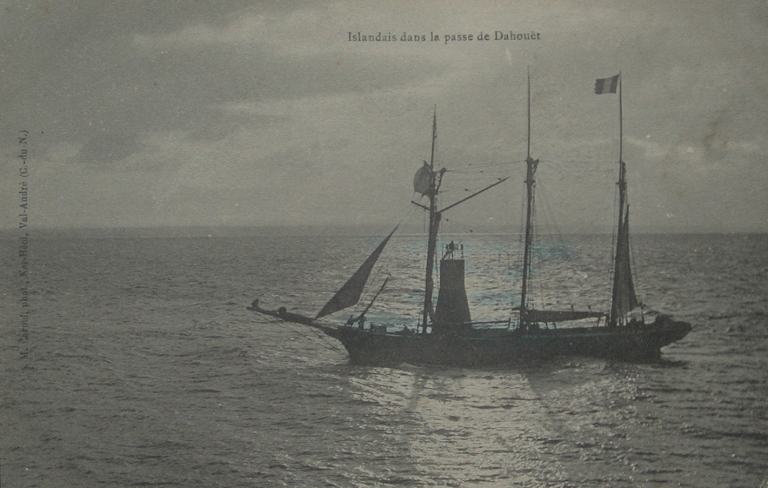

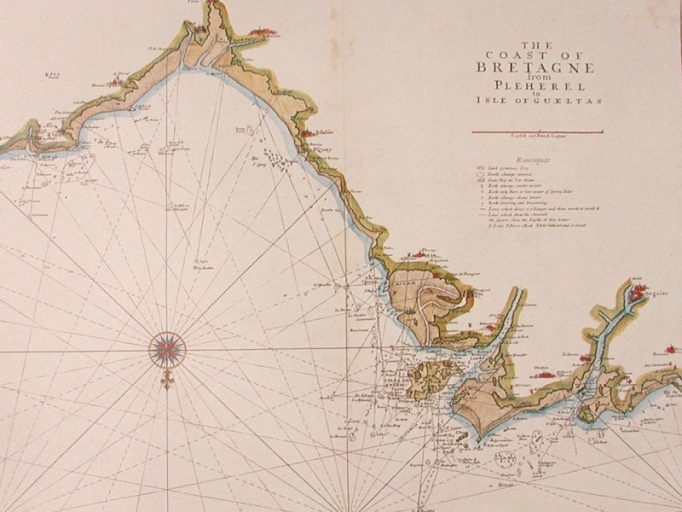

Le balisage du port de Dahouët

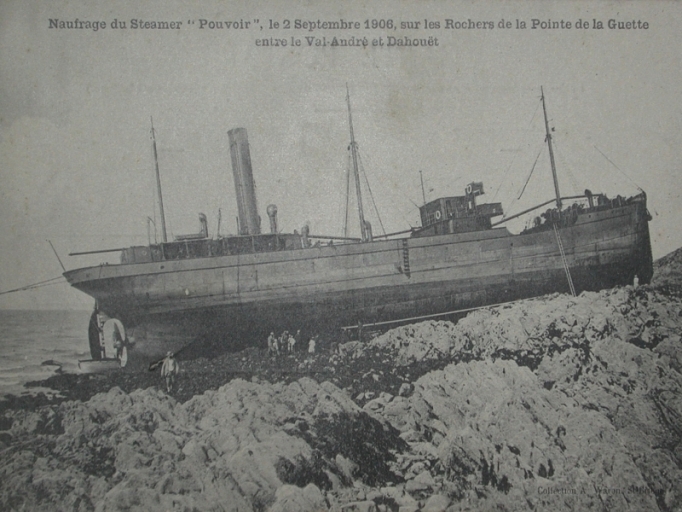

Pour faciliter l´approche du port de Dahouët et les manoeuvres dans le chenal, de nombreuses améliorations furent apportées à la fin du 19ème siècle :

- Les roches de Trahillions furent signalées par une tour en 1894.

- En 1895, les pointes des roches de la Grande Passe furent signalées par trois balises : une rouge babord sur l´Etau de la Mine-d´Or et deux noires tribord sur les rochers de la Petite-Muette. Celles-ci étant seulement des bouées attachées par de fortes chaînes, elles disparurent très vite. La balise de l´Etau, simple fût en bois dut être remplacée plusieurs fois en 1808, 1816, 1875 et en 1958.

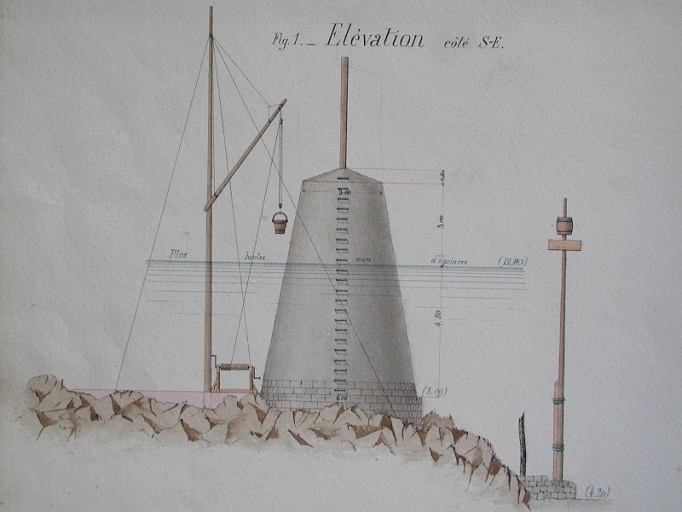

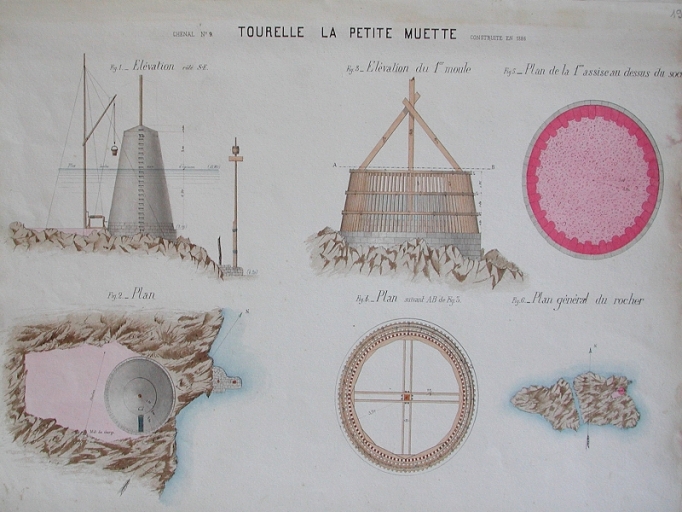

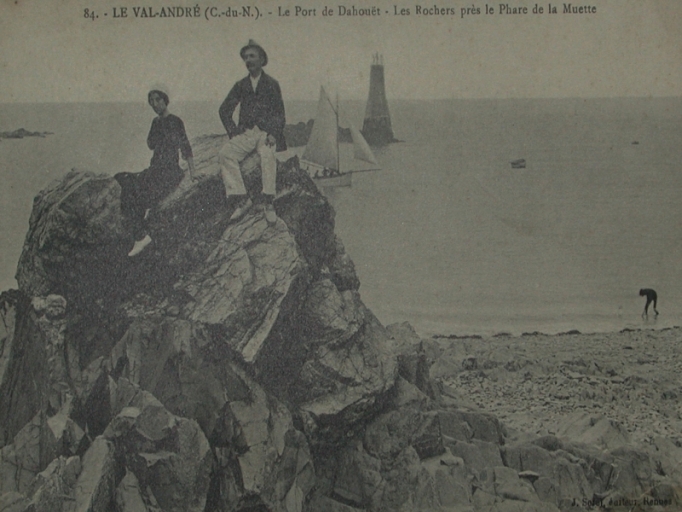

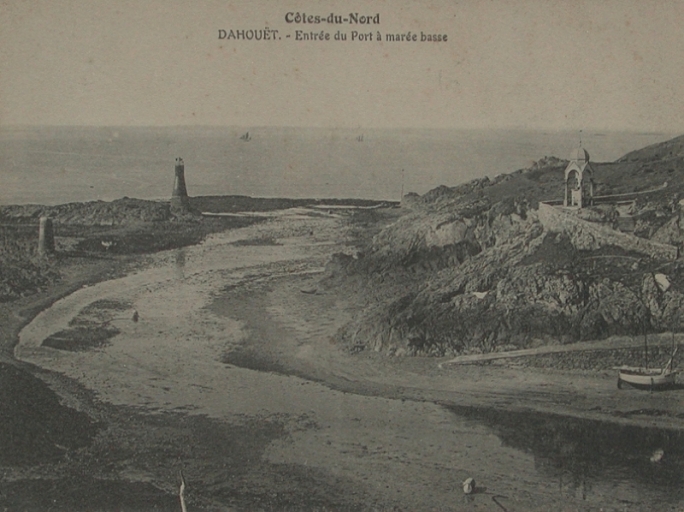

En même temps que ces balises, en 1883-84, trois tonnes furent installées à quelques encablures de la passe pour faciliter le déhalage des bateaux et comme mouillage d´attente. Mais les tempêtes les firent dérader l´année suivante et elles ne furent pas remplacées. Enfin furent scellés dans les rochers de la rive droite de la passe, des organeaux de fer, comme points de halage. En 1893, ces anneaux furent complétés par deux tourelles en pierres maçonnées ; la première construite sur le platier de la pointe des Eaux (rochers de la Tourelle), la seconde dressée sur les rochers de la Petite-Muette. Deux ans plus tard, celle-ci sera englobée dans le tronc du phare qu´on allait y construire. La première se dégrada au fil des ans, dernier témoin des manoeuvres des voiliers de travail.

En 1900, cinq bouées de balisage furent fixées par de fortes chaînes et disposées, au large et auprès de la pointe dite de la Vierge.

Le phare de la Petite-Muette

Pour faire suite aux promesses de Napoléon III en 1862 d´édifier un feu fixe sur les rochers de la Petite-Muette, au lieu d´entreprendre le déroctage de ces rochers, un phare fut érigé trente ans plus tard au niveau de la tourelle babord du chenal.

Ce feu de forme tronconique présentait trois secteurs : le secteur rouge qui couvre les dangers concernant les rochers des Comtesses, de Rohein, du plateau des Jaunes (les Platières), des Bignons, du Grand et du Petit-Rédo et du Verdelet ; le secteur vert couvrant les rochers de Trahillion, des Ormeleux, des Trois-Pierres et des Trois-Têtes. Le secteur blanc servant de ligne de mire et parant à tous les dangers. La portée maximum de ce feu était de 7 milles nautiques.

En 1939, le feu fut allumé au gaz propane et de fixe, devint rythmé avec une occultation de 1,5 seconde d´obscurité pour 4,5 seconde de lumière, sa portée atteignant 8 milles dans le secteur blanc et 5 milles dans les secteurs colorés. Le phare fut électrifié en 1977 et surmonté pour les besoins techniques d´un abri cylindrique en béton. Un aérogénérateur alimente le fanal de 150 watts et de 0,10 de distance focale, complété par des panneaux solaires.

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales