Les méthodes de production du sel sous l´Ancien Régime : chroniques

Pour le procédé de production de sel, il faut attendre 1636 et les récits de voyage de Dubuisson Aubenay décrivant sa traversée des marais d´Yffiniac : A la descente dans Finiac, vous trouvez un ruisseau, et à la sortie et remontée (car Finiac est un fond) encore un autre, qui est la rivière d´Urne. Tous deux vont prendre dans un large vallon et marais au-dessous de Finiac, plein de salines, où ils font du gros sel gris, au soleil, dans le marais et du même sel blanc, dans des chaudières de plomb.

Un peu plus tard, en 1672, un autre voyageur, Jouvin de Rochefort, venant de Morlaix et de Saint-Brieuc, évoque également la fabrication du sel blanc à Yffiniac, par évaporation de l´eau de mer dans des marmites en plomb. La fabrication de sel en baie de Saint-Brieuc est aussi attestée par les notes du président de Robien en 1756 dans sa « description historique et topographique et naturelle de l´Ancienne Armorique » ; où il indique que :

sur les Côtes du Nord depuis celles de Normandie, le long de celles de Dol, de Finiac et en quelques endroits, on passe le sable de mer à plusieurs lotions d´eau douce ; on fait ensuite évaporer l´humide sur un feu très clair, dans des vaisseaux de plomb de 18 pouces de long et de 12 de large.

Cette technique de lessivage des sables salés fut aussi répandue sur les rivages de l´Europe du Nord-Ouest, de la baie de Saint-Brieuc, aux rivages du pays de Lancieux, de Ploubalay et de Saint-Briac ainsi qu´en Normandie, de l´Avranchin à la baie de Seine aux plages du Marquenterre et de la baie de Somme en Picardie. Mais cette technique fut aussi utilisée bien et plus loin et encore récemment en Chine et au Japon, sur les côtes du Bénin.

Cependant, le climat humide de nos côtes participa au déclin de ces salines.

En 1638, l´afféagement des marais et « « paluds » fut rédigé :

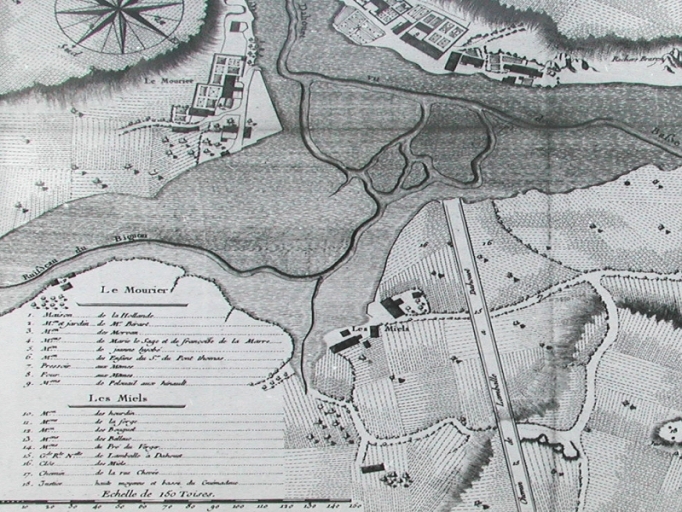

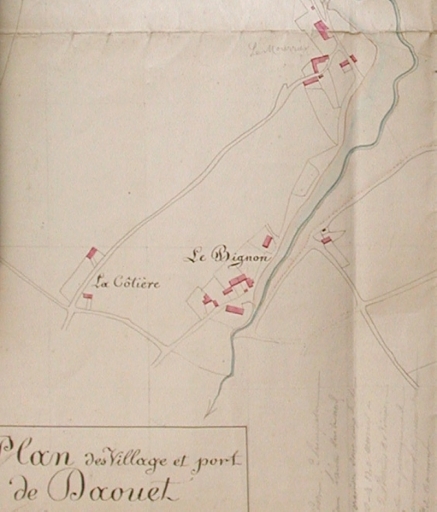

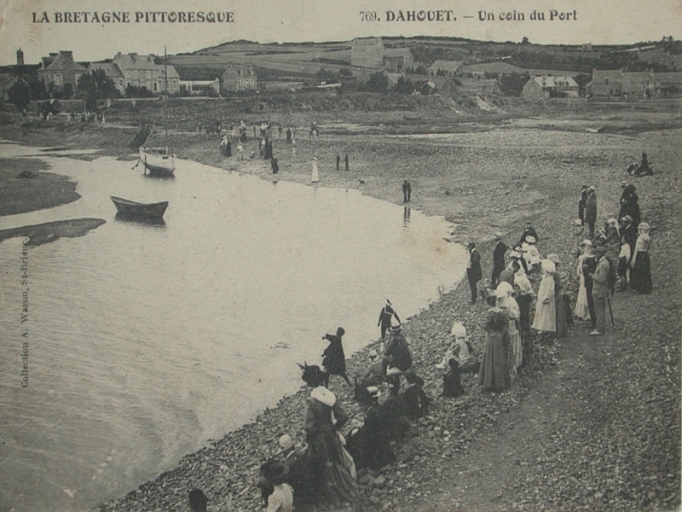

Les paluds et marestz despendant du havre de Dahouët scittués en la paroisse de plenneuf séparés d´une digue et eschaussés en l´un desquels il y avait autrefois des salines à gros sel aprésant ruisnéses et inutiles au tour duquel il y avait encore que apparence de levée et l´autre marest joingnant au chemin conduisant du dit havre de dahouet aux bourgs de la dite parouesse de plenneuf et de sainct alban entre lesquels marestz paluz passe la rivière qui descend du moullin du guemadeuc à la mer..

A la veille de la Révolution, ces marais faisaient partie du domaine du Guémadeuc, racheté par Baudes de la Vieuville et étaient considérés comme pâtures.

D´après les recherches de Jacques-Henri Clément et de Michel Grimaud « Les amis du Vieux Lamballe et du Penthièvre n° 25, 1993 ».

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales