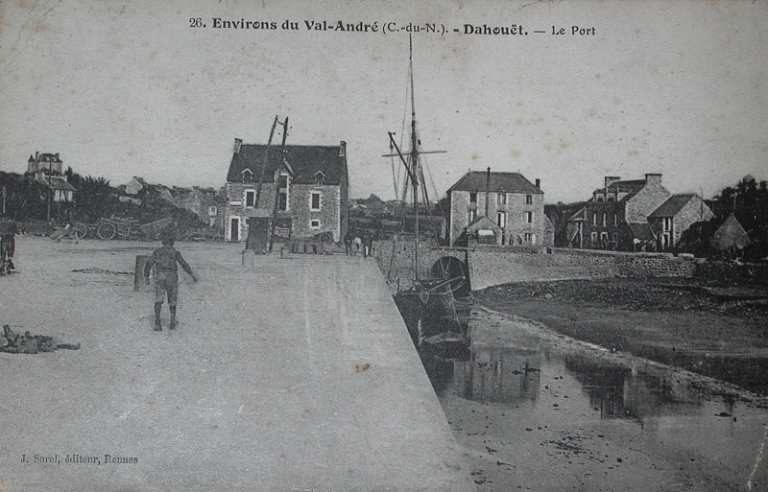

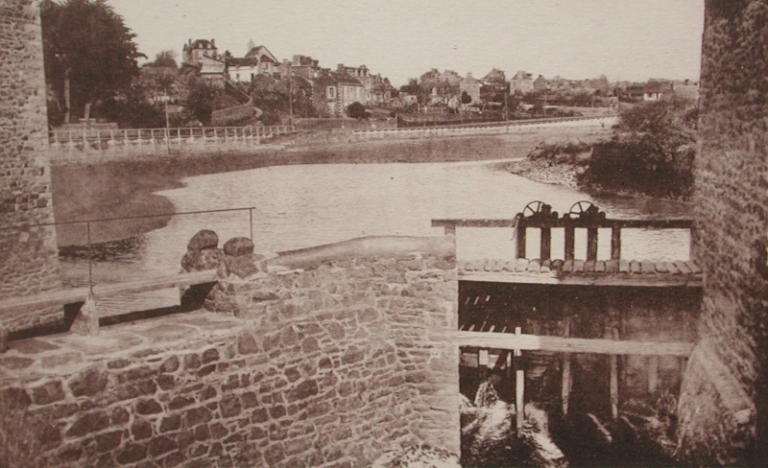

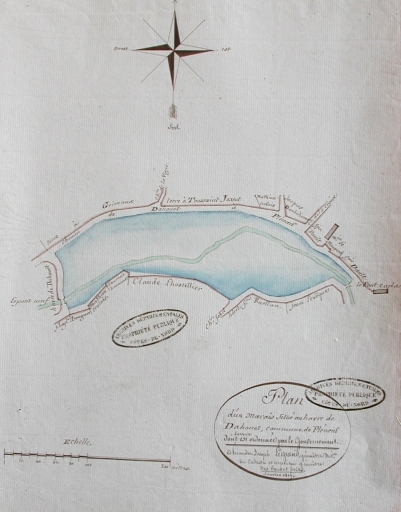

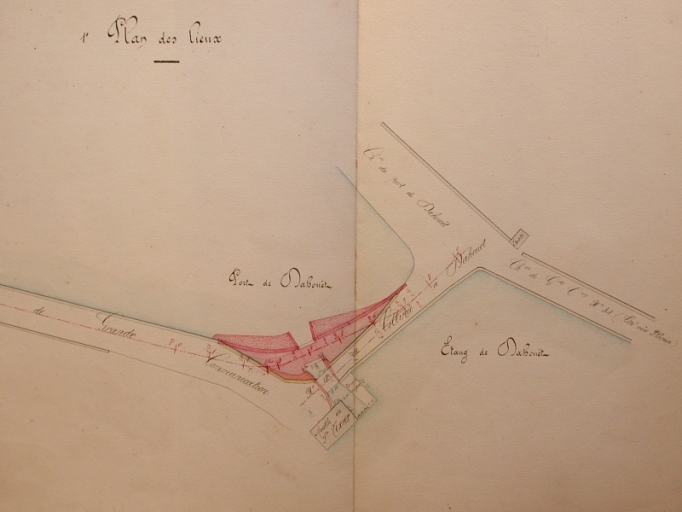

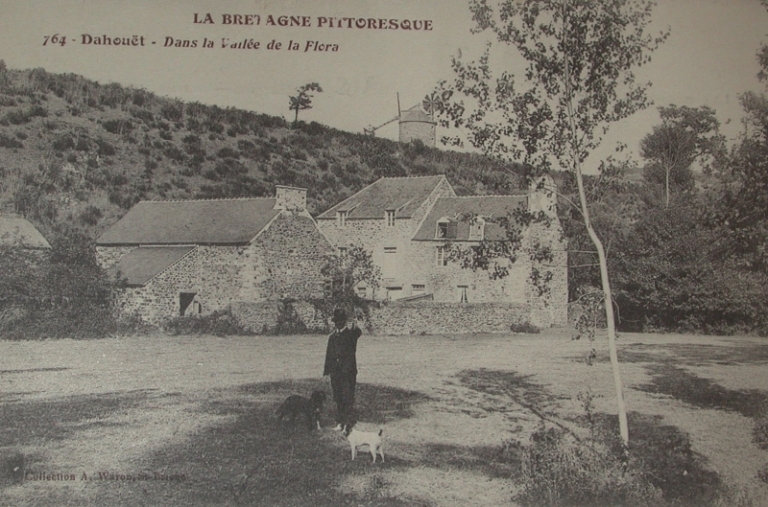

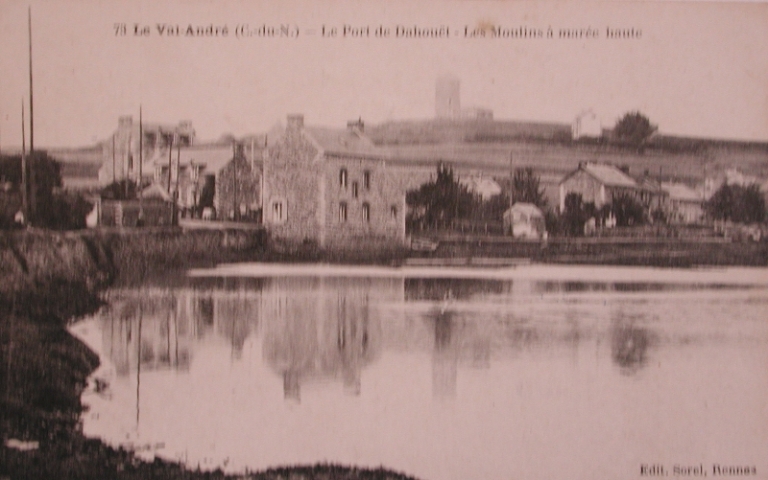

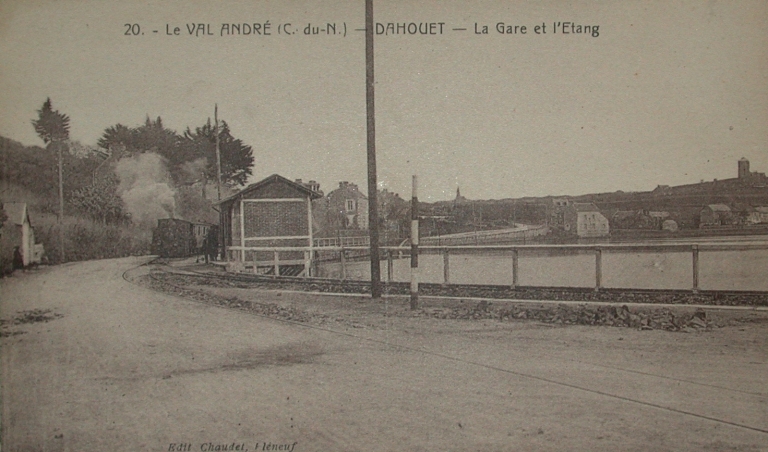

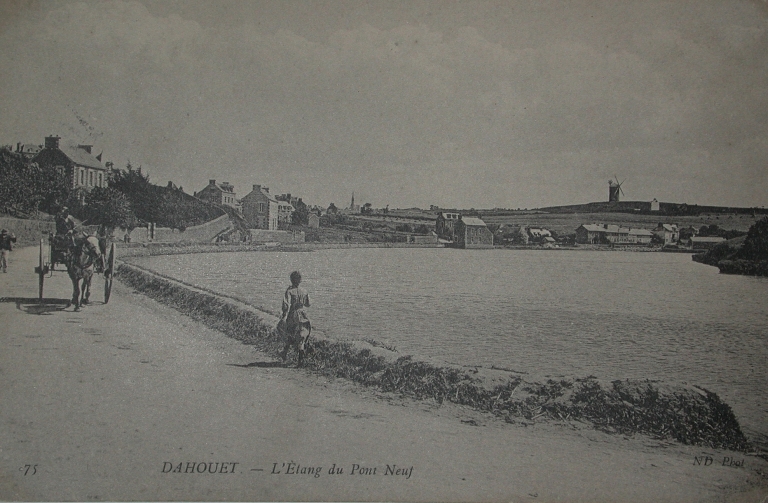

Les moulins à eau de Pléneuf et le moulin à mer du Pont-Neuf Au cours du 19e siècle, la rivière de Dahouët, appelée « La Flora » faisait tourner une dizaine de moulins à grains tout le long de son cours de 12 km, dont deux proches de Dahouët, ceux du Guémadeuc et du Vauclair (noms des deux principales seigneuries pléneuviennes). Les deux biefs se continuaient dans le prolongement l´un de l´autre. Le moulin à marée du Vauclair a été aliéné en 1819 pour la somme de 295 francs. Cette opération n'a pas été faite pour l'avantage du port de Dahouët, selon l'administration, qui aurait souhaité pouvoir agrandir le port, côté rive droite, en construisant dans l'étang une ligne de quais de 350 mètres parfaitement abrités. Cependant, ce moulin s'avère indispensable pour les chasses d'eau, qui permet de faire refluer la vase en aval du port. L'étang du Vauclair reçoit la Flora, qui vient alimenter ce bief de moulin à marée après avoir fait tourner les roues des deux autres moulins de la Vallée, du Vaumadeuc et du Vauclair, enfin du Pont-Neuf, qui lui a donné son nom définitif. En 1820, l'étang à marée de Dahouët fut mis en vente aux enchères publiques. Ce fut Jacques Guinard, le meunier du moulin à eau du Vauclair qui remporta la mise à la bougie, malgré les protestations des riverains, et qui fit construire en 1821 un nouveau moulin à toit de chaume avec maison et dépendances attenantes. Le moulin était équipé de roues à aubes reliées aux trois paires de meules horizontales (en silex). La chute d'eau avait une hauteur d'environ 3 mètres et dégageait une puissance motrice équivalente à 30 chevaux. Ce système pouvait fonctionner, en moyenne, 20 jours par mois, 7 heures par jour, pendant le jusant, deux heures et demi après la pleine mer. En 1823, le moulin à mer est vendu à Jean Neuville et son épouse née Barbedienne. Le meunier obtint l'autorisation du préfet, à charge d'entretenir le déversoir : d'attacher des portes à clapets aux deux culées en amont du dit pont de Dahouët pour la retenue des eaux de la mer et d'ouvrir un canal d'évacuation des eaux qui auront servi à faire mouvoir les roues du dit moulin. En 1867, Neuville, meunier à Pléneuf perçoit des indemnités de chômage partiel pour la fermeture des vannes de l'étang afin de chasser la vase et les déblais et par effet de libérer l'approche de la cale Hamonet (AD 22, 11 S 5 (31). En 1869, la veuve Neuville cède marais et moulin à Gabriel Le Texier et à son épouse née Jacquemine Gaultier. Le moulin du Vauclair à la fin du 19e siècle était est en pleine prospérité : il suffisait à peine à la mouture des blés de sa clientèle. Il ne chômait que dans les petites mortes eaux, lorsque la mer ne montait pas suffisamment dans l'étang. Cependant, il pouvait encore fonctionner quelquefois, au moyen de l'eau douce, qui alimentaite le bief. C'est le meunier qui devait entretenir le curage de la rivière sous le pont, en conservant le même niveau d'eau jusque sa turbine. En 1901, l´ensemble de la propriété fut acquise par Mathurin Rouault, cultivateur-minotier à Pléneuf, adjoint au maire. En 1933, elle passa par héritage aux mains de ses enfants Georges Bouguet et Hélène Rouault, son épouse. Enfin en 1958, moulin et réserve d´eau furent achetés par Raymond Domain et son épouse née Agnès Boilet, leur père et beau-père étant minotier au moulin depuis 1936. Le moulin avait été électrifié en 1938 pour régulariser la force hydraulique. La paire de meules restant en place servit uniquement à moudre les céréales (blé noir, orge, avoine, seigle) pour l´alimentation du bétail. Pour le blé, il mit en service deux machines sur quatre cylindres garnis de cannelures. Les meuniers prenaient livraison du blé à moudre auprès des coopératives et la farine était ensuite vendue directement aux boulangers. Le moulin fonctionna jusqu'en 1962. La commune acheta l'étang en 1968 pour d'autres projets, dont un bassin d'hivernage pour les bateaux avant que l'idée ne soit abandonnée. L'étang sert aujourd'hui à l'initiation des enfants à la voile légère.

- inventaire préliminaire, Pléneuf-Val-André

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communes littorales des Côtes-d'Armor - Pléneuf-Val-André

-

Commune

Pléneuf-Val-André

-

Lieu-dit

Dahouët

-

Adresse

rue du Pont-Neuf

-

Cadastre

2003

D3

1049

-

Dénominationsmoulin

-

Période(s)

- Principale : 1er quart 19e siècle

-

Dates

- 1821, daté par travaux historiques

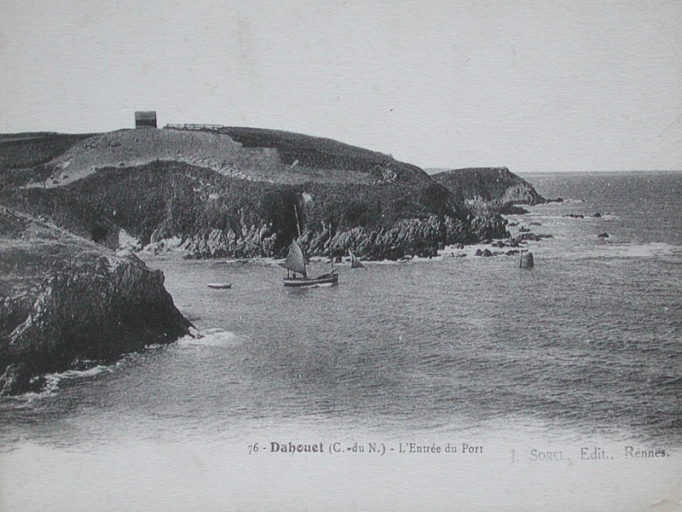

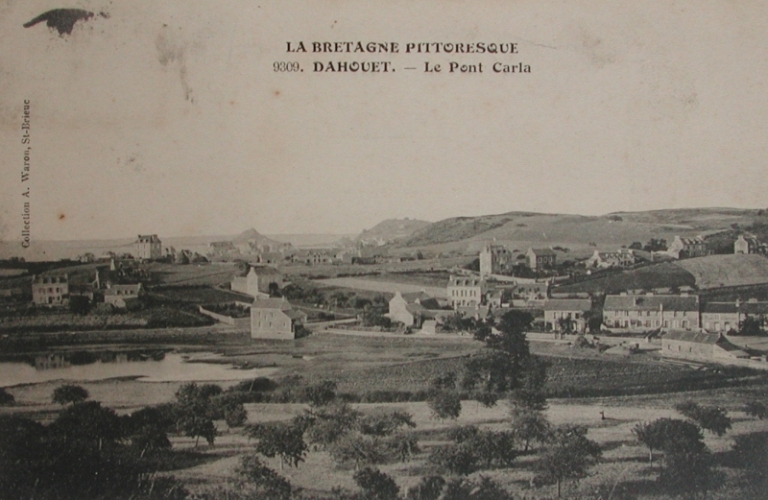

Le moulin du Vauclair ou du Pont-Neuf est situé à l'extrémité amont du port de Dahouët, traversé par le pont-Neuf. L'étang du bief a une surface de 2, 5 ha et une forme allongée. Le moulin comportait deux étages carrés et un grand grenier sous combles. Le bâtiment actuel a été profondément remanié sur sa façade côté port, avec de nouvelles ouvertures. Il sert aujourd'hui de commerce de vêtements. On peut néanmoins apercevoir les anciens engrenages à l'intérieur. Ce moulin est mû par les eaux de la mer enmagasinées à marée haute dans l'étang du Vauclair, d'une superficie totale de 26600 m3.

-

Murs

- granite

- grès

-

Toitsardoise

-

Plansplan rectangulaire régulier

-

Étages2 étages carrés

-

Couvertures

- toit en pavillon

-

État de conservationremanié

-

Statut de la propriétépropriété privée

-

Intérêt de l'œuvreà étudier

L'ancien bâtiment du moulin à marée du Pont-Neuf, symbole d'une littoralité d'usages, mériterait d'être sauvegardé et restauré à l'identique, comme témoignage des marées meunières de Dahouët.

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

Bibliographie

-

GRIMAUD, Michel. Pléneuf-Val-André et Dahouët au temps du train Renard, des goëlettes et des processions. Saint-Brieuc : Imprimerie briochine, 1982.

-

GUIGOT, André. Dahouët, port de Bretagne. Tome 1. Saint-Brieuc : Breizh-Compo, 1988.

p. 52 -

GUIGOT, André. Dahouët, port de Bretagne. Tome 2. Saint-Brieuc : Breizh-Compo, 1990.

p. 32-34

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales