Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

- enquête thématique régionale, Inventaire des fortifications littorales de Bretagne

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Bretagne Nord

-

Commune

Saint-Jacut-de-la-Mer

-

Lieu-dit

Les Hébihens

-

Dénominationsbatterie, fort, poste d'observation

-

AppellationsTour des Hébihens

"Elle [l'île] est d'autant dangereuse que n'étant point gardée, 10 000 hommes y peuvent prendre terre sans empêchement dans le temps d'une marée de vive eau, et quand la mer est basse, marcher en bataille à la terre ferme par un espace de 150 toises de large qui assèche totalement et cela par des sables fermes comme un plancher. [...] La pierre de taille, le moellon, le sable et l'eau sont sur le lieu et sous la main. Il n'y manque que de la chaux qu'il [Monsieur de Pontbriand] trouvera bien". Vauban, Projet pour le dispositif de la garde de Saint-Malo et ses côtes, mai 1694.

Située au cœur de la baie de Saint-Jacut, entre le Cap Fréhel à l'ouest, zone importante de mouillage, et la Rance à l'est, l´île des Hébihens est un lieu hautement stratégique pour la défense extérieure de Saint-Malo, la cité-corsaire. En effet, la baie de la Fresnaye, parsemée d'innombrables îles et îlots, constitue à marée basse un secteur très favorable pour un débarquement terrestre... Lors de l'attaque de Saint-Malo par les Anglais en novembre 1693, la position était déjà occupée par des retranchements et batteries. L'île des Hébihens reliée à la terre ferme à marée basse (tout comme le fort Cézon à l'Aber Wrac'h) est pour Vauban un lieu propice à une descente ennemie.

Dès le début de mai 1694, l'île est retenue pour l'établissement d'une tour d'observation et d'artillerie, elle servira de "tour-réduit" d'un vaste ensemble de batteries de côte et retranchements visant à créer un asile aux navires de pêche de Saint-Briac, Saint-Jacut et Plévenon... qui drainent de la mer des fortunes.

Si l'île est la propriété des moines de Saint-Jagu qui céderont une partie de leurs terres au Roi pour l'établissement de la tour, la construction de l'ouvrage sous la direction de Garengeau, ingénieur militaire de Saint-Malo est commanditée par monsieur le comte Louis de Pontbriand, marquis de Pleurtuit, baron de la Houle à Saint-Briac et capitaine garde-côte.

Afin de financer la tour des Hébihens, Vauban proposa à Monsieur de Pontbriand, "homme vif et plein d'expédients qui vient assez bien à bout de tout ce qu'il entreprend", le marché suivant inspiré de celui qui avait permis la construction de l'église de Saint-Briac quelques années plutôt : Pontbriand s'engageait à mettre à disposition en avance le revenu de la pêche aux maquereaux de ses quelque 25 bateaux qui travailleraient pour cela les dimanches et jours fériés du mois de mai, saison de la pêche (après que le coucou eut chanté...). Le tout avec la bénédiction du Seigneur (Très Grand), représenté en la personne de l'évêque de Saint-Malo...

Vauban en fin psychologue précise : "Il [Monsieur de Pontbriand] est fort "engoué" de ce bâtiment ; sur ce que je lui ai mis dans l'esprit que l'on appellerait la tour de Pontbriand, que ses armes y seront mises au-dessous de celle du Roi et que cela servirait un jour d'un titre considérable à ses descendants, ce qui l'a fort touché comme les Bretons sont glorieux, mais une autre chose qui le touche bien davantage est qu'il a un fils, capitaine depuis 6 ans au régiment de Villepion, homme de mérite et très bon officier, qu'il a grande envie de faire colonel. Il lui a même voulu acheter un régiment de cavalerie dont je l'ai détourné pour lui dire que les gens de mérite devaient acheter par le service et non autrement et que l'[édification] de sa tour y aiderait plus à faire chemin à son fils que l'argent qu'il voulait employer à cet achat. Il m'a si bien cru que j'ai parole de lui qu'il la commencera aussitôt qu'on lui en aura fait savoir l'agrément du roi". Vauban use de la flatterie pour arriver à ses fins : construire la tour nécessaire à la défense de Saint-Malo et le tout sans aucun frais pour le trésor royal, au plus bas...

Le mode de financement par droits extraordinaires de pêche pendant 15 ans fut conclu par traité avec le marquis de Nointel, intendant de Bretagne en juin 1694. Le roi, représenté par le duc de Chaulnes, gouverneur de Bretagne, concéda l'achat du pain de munition aux ouvriers affectés à la construction de la tour. Si le devis établi par Garengeau le 26 juin 1694 s'élevait à 16 826 livres, Monsieur de Pontbriand fils, Joseph-Yves, (le père meurt en 1698) dut avancer en plus la somme de 6 174 livres en travaux supplémentaires...

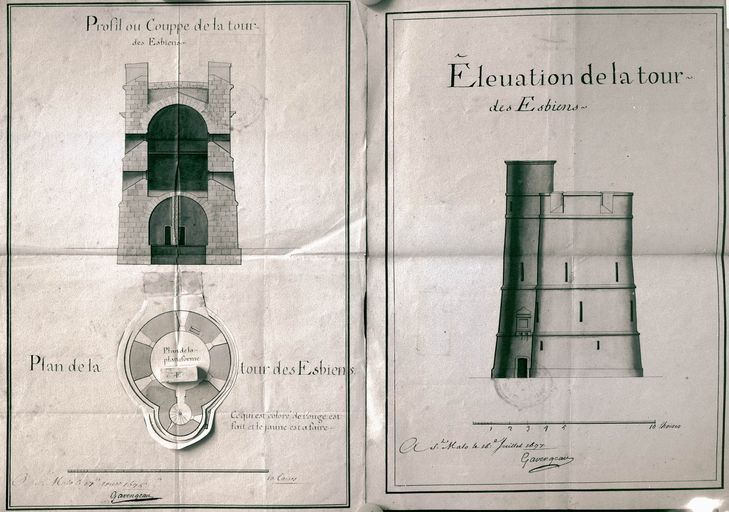

Garengeau établit les plans de la tour des Hébihens (coupe et plan de la tour des Hébihens, à Saint-Malo par Garengeau, le 17 août 1695) suivant le projet directeur de Vauban. Le parti de construction est à rapprocher des modèles de tour tronconique à escalier hors oeuvre type Tatihou et la Hougue (mis en oeuvre par l'ingénieur Benjamin de Combes).

La tour fut achevée en juillet 1697 (élévation de la tour des Hébihens, à Saint-Malo par Garengeau, le 16 juillet 1697) après trois campagnes de travaux. Le nom de Pontbriand reste définitivement attaché à la tour des Hébihens. Quatre canons de 4 livres de balle (récupérés par Pontbriand sur une galiote anglaise en juillet 1695 lors de l´attaque de Saint-Malo) installés en batterie haute et une dotation de 25 boulets par pièce, assuraient la défense de la tour. Le magasin à poudre contenait seulement 200 livres de poudre... En 1758, la batterie de la pointe des Hébihens comprenait deux pièces d'artillerie, la première de 18 livres de balle et la seconde de 12 livres de balle tandis que la tour était dotée de deux pièces de 4 livres de balle et deux canons de 3 livres de balle. Trois canonniers de la marine étaient affectés à la défense de l'île...

Ce site exceptionnel, aujourd'hui propriété privée, se laisse découvrir à marée basse.

Édifice financé par Louis du Breil, comte de Pontbriand en Pleurtuit, baron de la Houlle à Saint-Briac et capitaine général garde-côte de la capitainerie de Pontbriand qui s'étend de la Rance à l'Arguenon. Les plans sont établis en août 1695 par l'ingénieur Garengeau. La tour est achevée en juillet 1697 après trois campagnes de travaux. On y installe quatre canons récupérés par Pontbriand sur une galiote anglaise en juillet 1695 lors de l'attaque de Saint-Malo. En 1758 la batterie de la pointe de Hébihens (aujourd'hui détruite) comprend deux pièces d'artillerie.

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 17e siècle

-

Dates

- 1694, daté par source

- 1695, daté par source

- 1696, daté par source

- 1697, daté par source

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Le Prestre de Vauban Sébastieningénieur militaire attribution par sourceLe Prestre de Vauban SébastienCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

-

Auteur :

Garengeau Jean-Siméoningénieur militaire attribution par sourceGarengeau Jean-SiméonCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

-

Auteur :

Pontbriand Louis demaître d'oeuvre attribution par sourcePontbriand Louis deCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

marquis de Pleurtuit, baron de la Houle à Saint-Briac

- Personnalité : personnage célèbre attribution par travaux historiques

-

Auteur :

-

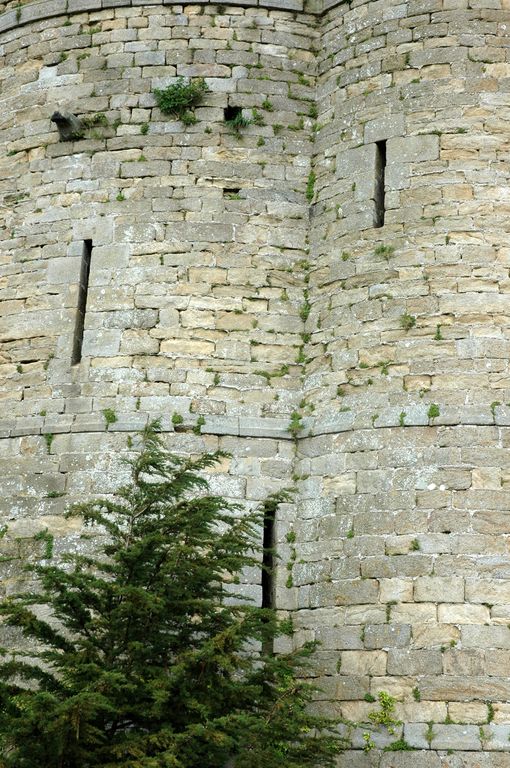

Murs

- granite

- terre

- pierre de taille

- moyen appareil

- petit appareil

- moellon

-

Toitsgranite en couverture

-

Étagesrez-de-chaussée, 2 étages carrés

-

Couvrements

- voûte en berceau

-

Couvertures

- terrasse

-

État de conservationétat moyen

-

Statut de la propriétépropriété privée

-

Intérêt de l'œuvrevestiges de guerre, à signaler, à étudier

-

Sites de protectionsite inscrit

-

Protectionsinscrit MH, 2008/06/25

inscrit MH, 2010/07/15

-

Référence MH

Avis du Service de l'Inventaire du Patrimoine Culturel (SINPA) à la Commission Régionale du Patrimoine et des Sites, Fortifications littorales, juin 2008 : "Le Service de l'Inventaire du Patrimoine Culturel appuie très fortement la proposition de protection au titre des Monuments Historiques, faisant toutefois remarquer que cet edifice ne fait pas partie du système défensif de la rade de Brest".

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

Bibliographie

-

Bibliothèque Serpente - Sorbonne Université (Paris) : Cote BUT 4020

PLAYOUST-LEQUETTE (V.). "La défense avancée de Saint-Malo au temps de Siméon Garengeau (1689-1741)". Mémoire de doctorat d´Histoire de l'Art de l´Université Paris IV, Sorbonne, sous la dir. de Antoine Schnapper, Paris, 1997, 4 vol., 960 p.

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

LÉCUILLIER, Guillaume. La route des fortifications en Bretagne et Normandie. Paris : édition du Huitième Jour, coll. Les étoiles de Vauban (dir. N. Faucherre), 2006, 168 p.

Périodiques

-

MONIER (M.-E.) (A.), "Instructions de Vauban pour assurer la défense de Saint-Malo et ses environs après l'attaque de 1693", Extrait des Annales de la Société d'Histoire et d'Archéologie de l'Arrondissement de Saint-Malo, année 1968, 1969.

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

LÉCUILLIER, Guillaume. "Quand l'ennemi venait de la mer. Les fortifications littorales en Bretagne de 1683 à 1783". Annales de Bretagne et des Pays de l'Ouest, 114-4, 2007.

Lien web

- "Quand l’ennemi venait de la mer. Les fortifications littorales en Bretagne de 1683 à 1783" par Guillaume Lécuillier (Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, 2007)

- Lien vers la base Architecture Mérimée (notice Monuments Historiques)

Annexes

-

Combes (de) (alias Descombes) d'après BLANCHARD (A.), Dictionnaire des ingénieurs militaires 1691-1791, Montpellier, 1981, 2 tomes.

-

Garangeau (Garengeau) d'après le, Dictionnaire des ingénieurs militaires 1691-1791 publié en 1981 par Anne Blanchard

-

Iconographie

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

Tour d'observation et d'artillerie des Ebihens (Saint-Jacut-de-la-Mer)

Tour d'observation, fanal du Cap Fréhel (Plévenon)

Lieu-dit : Cap Fréhel

Tour d'observation, fanal puis phare du Stiff, Établissement de signalisation maritime n°621/000 (Ouessant)

Lieu-dit : le Stiff

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.