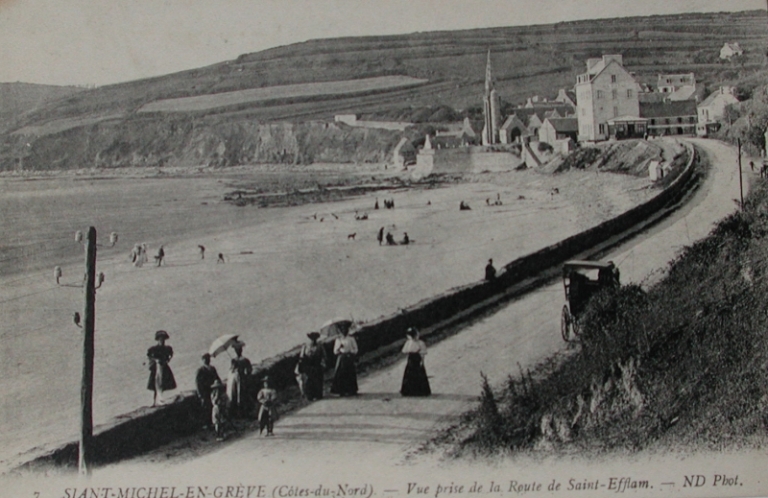

Légendaire de Saint-Michel-en-Grève

Synthèse d'après les recherches de Roger Frey (bulletins municipaux de la commune de Saint Michel).

Il y avait une fois, à Saint-Michel-en-Grève, un pauvre pêcheur, resté veuf avec trois filles et un fils et qui faisait vivre péniblement sa famille du produit de sa pêche. Il mourut, en laissant à son fils Fanch le soin de nourrir et d´entretenir ses trois soeurs. Fanch passait tout son temps en mer, avec son bateau, mais il n´était pas heureux et ne prenait presque rien. Aussi, ses soeurs, dont la gêne augmentait chaque jour, étaient-elles assez dures pour lui, excepté la plus jeune, Mona, qui l´encourageait et le consolait de son mieux.

Un jour, il prit dans ses filets un beau poisson doré comme il n´en avait jamais vu.

« Remets-moi à l´eau », dit le poisson.

« Ah ! par exemple, non, pour une bonne foi que j´ai de la chance ! Et puis je serai battu par mes deux soeurs aînées, si je rentrais sans avoir rien pris ».

« Remets-moi à l´eau, reprit le poisson, et tu prendras du poisson à discrétion, et en plus, quand tu arriveras à la maison, tu y trouveras trois lettres, écrites par trois princes qui demanderont tes trois soeurs en mariage ».

Séduit par de si belles promesses, Fanch remit le poisson doré dans l´eau, puis, il jeta ses filets et les retira remplis de poissons, à se rompre. A chaque fois qu´il les jetait, c´était de même. Sa barque fut bientôt chargée, à couler bas, et il s´en revint à la maison, en chantant.

« Ecoutez Fanch, comme il chante ! se dirent les trois soeurs, qui filaient dans leur pauvre chaumière, sur le rivage ; il faut qu´il lui soit arrivé quelque chose d´extraordinaire ; il a peut-être fait une bonne pêche. Allons voir ».

Et elles coururent à sa rencontre, et jetèrent des cris de joie en voyant sa barque pleine de beaux poissons, jusqu´aux bords.

« Quel miracle ! Comment as-tu donc fait pour prendre tant de poissons, aujourd´hui ? » lui demandaient-elles, à l´envie.

« Je vous dirai cela plus tard », répondit-il ; « en attendant, allez chercher des paniers pour vider la barque, et demain, vous irez au marché de Lannion ».

Ils furent occupés jusqu´à la nuit à transporter du poisson de la barque à leur habitation, et comme ils finissaient, arrivait à leur porte un messager inconnu, avec trois lettres, une à l´adresse de chacune des trois soeurs. Et dans ces lettres, on leur marquait qu´il venait d´arriver, sur un beau navire, à Trébeurden, trois jeunes étrangers, qui les attendaient pour les épouser. Dans leur impatience de voir ces beaux inconnus, elles partirent immédiatement avec le messager, bien qu´il fît déjà nuit noire, et Fanch resta seul avec son poisson.

Quatre jours après, il recevait une lettre de ses soeurs, qui lui disaient de se trouver le lendemain au Kozh-Yeoded, à l´embouchure du Léguer. Elles étaient déjà mariées, et elles voulaient faire leurs adieux à leur frère, en partant avec leurs maris pour leur pays, au loin, bien loin, bien loin.

Fanch alla au rendez-vous, et y trouva ses soeurs avec leurs maris, de fort beaux hommes et mis comme des princes. Il lui firent chacun un cadeau. Le mari de sa soeur aînée lui donna une barrique de menue monnaie, celui de la puînée, une barrique d´argent, et celui de la plus jeune, une boîte qui devait lui procurer instantanément tout ce qu´il souhaiterait, et il lui recommanda en même temps de bien veiller sur sa boîte, de peur qu´on la lui enlevât.

Les trois inconnus montèrent alors sur leur navire, avec leurs femmes, hissèrent les voiles et partirent. Fanch, de son côté, s´en retourna chez lui, avec la boîte et son argent placé sur une charrette attelée de quatre chevaux vigoureux.

Se trouvant riche désormais, il voulut voyager et se rendit à Paris. Il s´habilla en soldat et se promena par toute la ville.

Un jour, en passant par le marché aux poteries, il remarqua une vieille femme assise près de ses pots, attendant la pratique, et qui portait le costume de son pays.

Il s´arrêta à la regarder.

« Pourquoi me regardes-tu de la sorte, mon garçon ? »

« C´est qu´il y avait longtemps que je ne vous avais vue, ma mère, répondit-il ».

« Jésus ! mon fils, mon fils chéri, que je croyais mort à la guerre ! » s´écria la vieille, en se jetant à son cou.

Fanch, qui n´avait plus ni père ni mère, et que ses soeurs avaient abandonné, comme nous l´avons vu, s´ennuyait d´être seul, et il se garda de détromper la vieille et l´accompagna jusqu´à sa maison. Elle était pauvre et vivait seule.

« Je vais te préparer le dîner, ma mère », dit Fanch, « j´ai appris la cuisine, au régiment, et vous verrez comme je m´en acquitte ! Laissez-moi, un seul instant, allez faire rentrer vos pots, puis revenez dans une demi-heure, et tout sera prêt ».

Et aussitôt que la vieille fut sortie, Fanch tira sa petite boîte de sa poche et dit :

« Par la vertu de ma petite boîte, je demande un bon dîner pour deux ».

Et le dîner fut aussitôt servi sur la table, avec nappe, serviettes, couverts d´argent, bon vin et liqueurs.

Quand la vieille revint, elle s´écria, émerveillée :

« Jésus ! mon fils, comment as-tu pu, en si peu de temps ? »

« C´est que j´ai appris bien des choses, depuis que je vous ai quittée, ma mère. Asseyez-vous là, vis-à-vis de moi, et mangeons ».

Et ils mangèrent et burent, à discrétion, et se grisèrent même un peu.

Fanch ne faisait que se promener par la ville, tous les jours, et se divertir, et sa boîte satisfaisait à toutes ses fantaisies, de sorte qu´on parlait déjà beaucoup de lui et qu´il excitait la curiosité.

Un jour, il dit à la vieille :

« Il faut, ma mère, que vous alliez à la cour et que vous demandiez au roi sa fille en mariage pour votre fils ».

« Jésus ! mon fils, que dis-tu là ? Je n´oserai jamais faire cela ! »

« Il le faut, ma mère, et ne craignez rien, car selon ce qu´ils vous feront, ils auront affaire à moi ».

La vieille se rendit au palais, dans son costume de paysanne bretonne, et demanda à parler au roi. « Que lui voulez-vous ? » lui demanda le portier.

« Demander sa fille en mariage pour mon fils ».

Cette réponse fut accueillie par des rires et des plaisanteries, et la pauvre vieille s´en retourna chez elle, poursuivie par les huées de la valetaille.

« Laissez faire, ma mère », dit Fanch, « et rira bien qui rira le dernier ».

Et trois jours après, il lui dit encore :

« Vous allez retourner à la cour, ma mère, et cette fois, vous irez jusqu´au roi, et vous lui demanderez sa fille en mariage pour votre fils ».

Et comme la vieille faisait des difficultés, en songeant à la manière dont elle avait été accueillie la première fois :

« Ne craignez rien », ajouta-t-il, « le roi vous fera bon accueil, et personne ne vous manquera de respect ».

Elle mit ses beaux habits de fête et partit, et au moment où elle franchit le seuil de la porte, Fanch tira de sa poche sa petite boîte, l´ouvrit et dit :

« Par la vertu de ma petite boîte, je demande que ma mère soit bien accueillie par le portier et le roi ! »

Et en effet, le portier ne fit aucune difficulté, cette fois, de la conduire jusqu´au roi, qui lui fit bon accueil et lui dit : « Je désire voir votre fils, ma bonne femme, avant de répondre à votre demande ; dites-lui de venir me parler, demain ».

Le lendemain, avant d´aller au palais, Fanch retira sa petite boîte de sa poche, l´ouvrit et dit :

« Par la vertu de ma petite boîte, que je sois le plus beau garçon du royaume, que j´aie de beaux habits de prince, et que je plaise au roi et à la princesse sa fille ! »

Et aussitôt, il devint d´une beauté parfaite ; les habits de prince avec les ornements et les décorations de pierres précieuses, plus un beau carrosse doré et attelé de quatre chevaux superbes, arrivèrent aussi, et quand il partit, dans cet équipage, tout le monde l´admirait sur son passage, et on se demandait : « Qui est donc ce prince étranger ? ».

Le roi l´accueillit bien et lui demanda qui il était et de quel pays.

« Je suis », répondit-il, « de la paroisse de Saint-Michel-en-Grève, en Basse-Bretagne ; mon père qui est mort aujourd´hui, était un pauvre pêcheur, et ma mère est cette vieille femme, portant le costume breton, que vous avez dû remarquer au marché de la poterie, car elle est marchande de pots de terre et d´écuelles ».

« Ce n´est pas possible ! » dit le roi.

« Je ne vous dis que la vérité, sire ».

« Je le regrette alors, car, s´il en est ainsi, je ne puis vous donner ma fille en mariage ».

« J´espère, sire, que vous reviendrez sur votre décision ».

Et il prit congé du roi et il revint à la maison.

En y arrivant, il congédia son cocher et le carrosse, qui s´en retournèrent là d´où ils étaient venus, puis, sortant de sa poche sa petite boîte, il l´ouvrit et dit : « Par la vertu de ma petite boîte, je désire avoir deux corbeilles de poires d´or, comme on n´en pourra trouver nulle part, à Paris ! ».

Et les deux corbeilles de poires arrivèrent aussitôt. Il les fit porter à la cour, avec cette adresse : « A la princesse Blondine, de la part du fils de la vieille marchande de pots de terre ».

Tout le monde s´extasia sur la beauté du présent, et la princesse la première.

« Décidément, ma fille, lui dit le roi, cet homme sera votre mari ».

La princesse fit la grimace et dit dédaigneusement :

« Moi devenir la femme du fils d´une marchande de pots de terre ! Y pensez-vous, mon père ? »

Le jour suivant, le roi fit dire à Fanch qu´il désirait lui parler le lendemain matin.

La nuit venue, Fanch dit, en ouvrant sa petite boîte :

« Je désire qu´un beau palais s ‘élève devant celui du roi, avec un pont d´or conduisant de ma chambre à la sienne ! »

Ce qui fut fait, sur-le-champ.

Le lendemain, le soleil levant donna sur le palais merveilleux tout brillant d´or et d´argent, et tous ceux qui le voyaient en étaient éblouis et criaient à la magie.

« Quel homme ! » s´écriait le vieux roi ; « il faut que tu l´épouses, ma fille ; si nous le mécontentions, il est capable de détruire la ville, de fond en comble ».

A dix heures, Fanch, tout resplendissant de velours, de soie et de pierres précieuses, se rendit de son palais à celui du roi, par le pont d´or qui allait de l´un à l´autre. Il était si beau et si brillant, qu´on eût pu croire que c´était le soleil lui-même. La princesse, séduite par tant d´éclat et de beauté, ne résista plus. Le mariage fut conclu et les noces furent célébrées, dans la quinzaine, avec grande pompe et cérémonie. Jamais on n´avait vu de si belles noces.

Fanch allait souvent à la chasse, avec un jeune seigneur de la cour qui avait courtisé la princesse et avait espéré l'épouser. Quoique faisant bonne mine à son heureux rival, il nourrissait contre lui une haine sourde et ne cherchait que l´occasion de se venger. Un jour, qu´ils étaient tous les deux à la chasse, dans une forêt voisine, il l´abandonna et revint au palais en toute hâte. Il courut chez la princesse et lui dit :

« Qu´est-ce donc que votre mari ? Ce n´est pas un homme comme les autres ».

« Je ne sais », répondit-elle, « mais il est plein d´égards pour moi, et je suis heureuse avec lui ».

« Il doit y avoir de la sorcellerie dans cette affaire ; il a sans doute quelque talisman, qui lui procure tout ce qu´il désire. Cherchons-le ». Ils cherchèrent, et le seigneur ayant trouvé une boîte enrichie de diamants et qu´il ne connaissait point, s´en saisit, l´ouvrit, et elle lui demanda :

« Qu´y a-t-il pour votre service ? »

« Je le tiens, son talisman ! » s´écria-t-il, plein de joie.

Et il répondit à la boîte :

« Que la princesse et moi soyons transportés ensemble à 500 lieues d´ici, et que ce palais s´écroule, aussitôt après notre départ ! »

Ce qui fut fait aussitôt.

Quand Fanch revint de la chasse, en voyant son palais disparu, il comprit tout de suite ce qui s´était passé, et il s´écria :

« Ah ! le traître ! Il m´a enlevé mon talisman, avec ma femme, mais je les poursuivrai et je ne cesserai de marcher que lorsque je les aurai retrouvés ! »

Et il se mit immédiatement en route, et marcha, et marcha. Un jour, en passant sous les murs d´un beau château, il reconnut sa soeur aînée, à une fenêtre. Il l´appela, et elle descendit aussitôt, l´embrassa, le fit entrer et lui servit à boire et à manger, ce dont il avait grand besoin, car il était bien fatigué et bien épuisé. Au coucher du soleil, son mari, qui était absent, rentra et témoigna sa joie de revoir son beau-frère. Fanch lui conta la trahison dont il était victime, et il lui promit de l´aider de tout son pouvoir. Il passa la nuit au château, et dormi dans un bon lit de plume, ce qui ne lui était pas arrivé depuis longtemps.

Le lendemain matin, au moment de partir, son beau-frère lui présenta une baguette blanche et lui dit :

« Voici une baguette qui marchera devant toi ; tu n´auras qu´à la suivre, et elle te conduira jusqu´à ta seconde soeur, qui demeure dans un autre château, à cent lieues d´ici ».

Il arriva sans encombre au château de sa seconde soeur, qui était aussi à sa fenêtre, y passa une nuit, et le lendemain matin, au moment de partir, son beau-frère lui dit, en lui présentant une boule d´or :

« Voilà une boule d´or, qui roulera d´elle-même devant toi, et te conduira jusqu´au château de ta troisième soeur, à cent lieues d´ici ».

Sa plus jeune soeur était à sa fenêtre, comme les deux autres, quand il arriva sous les murs de son château. Du plus loin qu´elle le vit venir, elle le reconnut et descendit à sa rencontre. Elle le fit manger et boire des vins les plus généreux, et son mari, qui était absent, rentra aussi avant la nuit. Dès qu´il aperçut Fanch, il lui dit :

« Tu as perdu ta boîte et ta femme, mon cher beau-frère, et tu es aujourd´hui malheureux ».

« Hélas ! » oui, répondit Fanch.

« Eh bien ! rassure-toi, je te ferai retrouver l´une et l´autre ».

Et il appela un chat et un rat, qui s´empressèrent d´accourir.

Et il leur dit :

« Vous allez vous rendre ensemble dans l´île des maquereaux, au milieu de la mer. Vous y verrez un beau château et vous pénétrerez par la cheminée dans la chambre à coucher du prince et de la princesse qui l´habitent. Ils seront couchés et dormiront, quand vous arriverez, et, près du lit, un petit enfant dormira aussi, dans son berceau. Toi, rat, tu monteras dans le berceau et étoufferas l´enfant, qui se mettra à crier. Ses cris réveilleront le père et la mère, et celle-ci dira à l´autre : Allez voir ce qu´a l´enfant, pour crier de la sorte. L´homme se lèvera et ira au foyer pour allumer la chandelle aux charbons cachés sous la cendre. Toi, chat, tu seras sur la pierre du foyer, et tu l´égratigneras et l´empêcheras d´allumer sa chandelle. Il criera, quand tu le grifferas, et la femme se lèvera, à son tour, pour voir ce qui se passe. Alors, toi, rat, tu te glisseras sous l´oreiller de leur lit et tu enlèveras une petite boîte que tu trouveras cachée. Dès que vous tiendrez la boîte, vous partirez par la cheminée et me la rapporterez bien vite. Allez, et faites de point en point comme je vous ai dit ».

Ils partent, arrivent dans l´île et pénètrent dans le château. Le rat étouffe l´enfant, dans son berceau ; le chat égratigne l´homme, qui crie ; la femme se lève, ils se heurtent et roulent l´un sur l´autre, en renversant le berceau ; le chat les égratigne aux jambes, à la figure, et ils poussent des cris affreux. Profitant de tout ce désordre, le rat enlève la boîte, cachée sous l´oreiller, et ils décampent alors, par la cheminée. Une corde leur avait été tendue au-dessus de l´eau, entre la terre ferme et l´île. A peine engagés sur la corde, ils se querellent, je ne sais à quel sujet, et le chat jette le rat à la mer, avec la boîte, et se sauve.

En le voyant arriver seul, son maître lui demande :

« Où est le rat avec la boîte ? »

« Je ne sais pas », répond-il.

« Tu l´auras jeté à la mer, maudit animal, mais, tu me le payeras ! »

Et il va prendre un balai. Mais, le chat saute par la fenêtre, grimpe par-dessus le mur de la cour et se sauve dans les bois.

Le rat arrive aussi, quelque temps après, tout trempé et tout meurtri.

« Où est la boîte ? » lui demanda son maître.

« Au fond de la mer » ; le chat m´a jeté à l´eau avec elle.

Le prince, qui avait pouvoir sur tous les poissons de la mer, se rend alors sur le rivage et appelle le roi des poissons. Il arrive et lui dit :

« Il faut que vous me trouviez une petite boîte, garnie de diamants, qui est tombée à la mer, entre la terre et l´île ».

Le roi des poissons appelle tous ses sujets et leur demande si aucun d´eux n´a trouvé la boîte. Nul ne l´avait vue. La vieille arrive après tous les autres poissons.

« Allons ! la vieille », lui dit le roi, « toujours en retard ! »

« Oui, mais je vous apporte un beau bijou, sire », répondit-elle.

C´était la boîte. Le roi la lui prit dans la bouche et la remit au prince. Celui-ci se hâta de la porter à son beau-frère, et Fanch, aussitôt qu´il la tint, dit :

« Par la vertu de ma petite boîte, que je me trouve comme devant, dans mon beau château, à Paris, et que le traître reste à crever de faim, dans son île, avec la traîtresse qui l´a suivi ! »

Ce qui fut fait à l´instant.

Depuis, je n´ai pas eu de leurs nouvelles.

Conté par Bizi, ménétrier, de Benac´h, 1869, extrait de "La Revue de Bretagne et d´Anjou", 1er juillet 1886.

les Kornandoned

Il y a de cela fort longtemps que la mer a creusé une grotte dans le flanc de la falaise à Beg-ar-Forn. Cette grotte du nom de « Toul Farouguel » (ou encore Toull ar garlandoned), située non loin du bourg de Saint-Michel-en-Grève, est la demeure des « Kornandoned », petits lutins noirs. On les dit voleurs d'enfants. En effet certains d'entre eux ont une fâcheuse tendance à préférer les nourrissons michelois aux leurs propres. Ce sont de petits êtres noirs, de la taille d'un doigt, tout velu, à figure grimaçante, à voix rauque ou cassée, avec de long cheveux et de larges chapeaux, qui empêchent de les reconnaître. Ils sont chaussés de petits sabots à bout pointu.

Créatures réincarnées, originaires, semble-t-il, de Saint-Michel-en-Grève et condamnées par une puissance inconnue à une longue pénitence, ils sont dotés de pouvoirs plus ou moins magiques : ils peuvent quelquefois se grandir à la taille humaine ou, pour disparaître, se rapetisser à celle d'un insecte. On les dit méchants, et ils ont la mauvaise habitude d'exciter les tempêtes. Ils se cachent pendant le jour ; on ne les voit pas, mais on les entend souvent remuer. On les représente quelquefois recouverts de goémon. Ils sont d'ailleurs malins, d'une vivacité et d'une agilité surprenante. Impossible de mettre la main sur eux. Pour les chasser, il suffit d'avoir sur soi un bâton de charrue, nommé " baz-an-arar ". Il s'agit en fait d'une petite fourche de bois servant au nettoyage du soc de la charrue. Une fois le soleil couché, on se garde bien d'approcher de leur retraite. Ils ont le pouvoir de se rendre invisible et de comprendre le langage des oiseaux. Il ne se tient d'ailleurs pas une conversation dans la paroisse de Saint-Michel-en-Grève, qu'ils ne connaissent, si le vent vient à la surprendre.

Un soir, à la nuit tombante, un vieux pêcheur de Saint-Michel-en-Grève revient seul d'une pêche à pieds, où il est resté très tard, et, son panier sous le bras, il longe la côte au beau milieu des rochers situés en bas de la falaise de Beg-ar-Forn. Il marche pieds nus sur le sable mouillé qui étouffe le bruit de ses pas, lorsqu'au détour de la grotte de Toul Farouguel, il aperçoit plusieurs Kornandoned qui causent entre eux en gesticulant et en se lamentant, mais notre pêcheur n'entend rien de ce qui se dit. Ce même pêcheur se promène un jour au large de Beg-ar-Forn et voit avec surprise ces Kornandoned nager autour de sa barque. Il les reconnaît parmi les poissons auxquels ils ressemblent par leur forme. Les autres pêcheurs ne les aperçoivent pas. Leurs barques sont mystérieusement et lentement poussées vers les écueils et les rochers. Ils s'en étonnent d'ailleurs, car il n'y a pas un brin de vent. Mais notre vieux pêcheur, lui, connaît les mauvais tours que ces Kornandoned peuvent jouer aux pêcheurs. Il s'en méfie. Les Kornandoned se font un malin plaisir d'embrouiller et d'emmêler les lignes, de manger l'amorce sans se faire prendre, de couper les amarres des bateaux, de trouer ou déchirer les filets de pêche. Certains vident les casiers. Ils poussent même quelquefois l'effronterie jusqu'à sauter sur le dos des pêcheurs et à leur retirer la casquette en ricanant. Ils sont d'ailleurs souvent la source de violentes disputes et querelles entre les pêcheurs.

Un des grands divertissements des Kornandoned est de danser (la danse des Kornandoned) la nuit au clair de lune, sur la grève ou sur les gros galets placés à l'entrée de leur grotte en faisant beaucoup de bruit avec leurs pieds. Si pendant qu'ils dansent ainsi, un promeneur attardé a la mauvaise idée de traverser la lieue de grève où ils font leurs ébats, ils l'appellent par son nom, et s'il a l'imprudence de répondre, il est entraîné dans le tourbillon de leur ronde, jusqu'à ce qu´ épuisé de fatigue, il tombe mourant sur le sol. Ils se servent, semble-t-il, de petites cornes suspendues à leurs ceintures pour jouer de la musique. Qui ne connaît qu'un seul conte breton, connaît au moins " la danse des Kornandoned " et son refrain :

Dilun,

Dimeurs ha dimerc´her,

Diriaou ha dirguener ; Lundi,

Mardi et Mercredi,

Jeudi et vendredi.

On raconte que les Kornandoned sont contraints de rester sur terre en chantant chaque nuit inlassablement les noms des premiers jours de la semaine, ayant oublié les autres (à savoir le samedi et le dimanche), jusqu'à ce qu'un chrétien les leur apprenne. Il faut savoir que le mercredi est leur jour férié. Le samedi et le dimanche sont des jours néfastes pour eux, c'est pourquoi ils se gardent bien de les rajouter dans leur chant.

A Saint-Michel-en-Grève, il n'est d'ailleurs pas bon de s'absenter et de laisser les enfants seuls à la maison pour aller assister à des veillées ou à des pardons. Abandonner ses enfants est considéré comme indigne d'une mère et pris de compassion maternelle certains Kornandoned emportent l'enfant abandonné quitte à laisser le sien en échange comme le rapporte cette histoire :

Une micheloise qui avait l'un des plus beaux bébés du monde, commit un jour l'imprudence d'aller s'amuser au feu de la Saint-Jean, abandonnant la pauvre petite créature seule dans son berceau. A son retour, elle remarqua avec effroi et stupéfaction qu'un changement s'était opéré sur le bébé pendant son absence. A la place de la charmante créature qu´elle avait quittée, elle trouva un être vorace (il mangeait de la bouillie comme sept) et hideux au visage déformé et ridé. Il s'agissait en fait d'un enfant-vieillard, fils ou fille d'un Kornandon. Il paraissait vieux, bien plus vieux que les plus anciens de Saint-Michel.

Nous ne savons, en fait, pas grand chose d'autre sur les Kornandoned. Si l'on s'en rapporte à la tradition, ces Kornandoned voient les générations se renouveler, les siècles se succéder, et eux sont immuablement toujours les mêmes, puisqu'on affirme qu'ils ne meurent pas. Il y a fort longtemps, on les voyait souvent le soir à la lisière des bois sombres qui entouraient Saint-Michel-en-Grève, au milieu des bruyères désertes ou au sommet des rochers qui surplombaient la lieue de grève. Ils vivaient en paix et en harmonie avec les êtres humains de l'époque. Leur demeure se trouvait sous les menhirs que l'on respectait. On les aimait bien et ils rendaient d'énormes services à cette époque. On les utilisait souvent pour retrouver les vaches égarées. On les disait inoffensifs, serviables et bons. Ils rendaient de grands services dans les fermes. Un bon Kornandon dans une ferme était un trésor. On laissait même de temps en temps une crêpe à leur intention. Une coutume voulait qu'on leur laisse le samedi soir, la dernière crêpe qui s'appelle " ar grazen " (la grillée). Toute petite et faite avec le reste de la pâte, celle-ci était réservée aux Kornandoned. Ces derniers redoutaient le froid et ne sortaient donc guère de leurs caches souterraines pendant l'hiver. Un refrain que l'on chantait quelquefois à Saint-Michel-en-Grève, en berçant les jeunes enfants mentionne cette coutume :

Bin, Ban, Corriganan

Pelec´h e moc'h epad ar goan ?

Barz un toullic, barz an douar.

Da gortoz an amzer clouar Bin, Ban, Naine,

Où es-tu pendant l'hiver ?

Dans un petit trou, dans la terre,

Pour attendre le temps tiède.

Certains anciens habitants de Saint-Michel prétendent que l'on trouve encore aujourd'hui des Kornandoned à Beg-ar-Fom. Mais ils sont méchants et espiègles. Et ceci est dû à l'ingratitude et à la méchanceté humaine. Il s'agirait d'espèces ayant vécu sous les menhirs anciennement situés à Saint-Michel-en-Grève (Parc Pelven, Parc Peuleven) et détruits sans ménagement par la main ravageuse de l'homme soumis à un productivisme forcené, qui ne croit ni en Dieu, ni en l'homme, mais seulement à l'argent. Ces Kornandoned estiment que leurs bons services ont été mal payés en retour. Ils aimaient vivre en paix sous ces menhirs où ils purgeaient leur peine tout en se sentant en sécurité, loin des dangers de la mer. De nos jours, leur humeur morose et leur méchanceté envers les humains viendraient de l'amertume de leur expulsion et de leur exil dans cette grotte de Toul Farouguel, mais ce n'est qu'une hypothèse parmi tant d´autres.

La "Charlezen"

Au 16ème siècle régnait dans le Trégor une grande inégalité sociale avec ses disettes, famines et épidémies qui sévissaient dans les campagnes et parmi le petit peuple, au contraste du luxe des Grands Seigneurs et des catégories privilégiées. Il y avait donc tout naturellement comme partout ailleurs, dans les bois aux alentours du Grand-Rocher, en bordure de la lieue de grève, un repaire de détrousseurs prêts à faire n'importe quel crime. La Lieue-de-Grève, sur la route de Lannion à Morlaix, était un endroit redouté des voyageurs. De tout temps, les fourrés qui avoisinent ce dangereux passage, servirent de repaire à des bandes de voleurs. Malheur au voyageur qui s'aventurait dans ses parages, surtout la nuit ou à la tombée de la nuit aux endroits les plus dangereux, au pied de l'église de Saint-Michel, à la croix de Mi-Lieue, au bas de la rampe de Toul Efflam ; ne dit-on pas que cette plage de la lieue de grève si unie recouvre le plus discret des cimetières ?

L'histoire et la tradition populaire ont gardé le souvenir d'une femme, Marc'haït ou Marguerite Charlès, laquelle rançonnait et assassinait à la tête d'une de ces bandes les voyageurs qui se rendaient de Lannion à Morlaix ou réciproquement. On la disait belle fille, capable de sensiblerie malgré ses cruautés, coquette, fière de son visage et de ses atours. Elle avait pour principaux lieutenants les frères Rannou (ou Rannoued) de Locquirec, deux coquins magistralement charpentés, qui, dédaignant toutes autres armes, assommaient les gens à coups de "penn-baz". On disait aux environs de Plestin : "Fort comme Rannou". A ceux qui voulaient s´enrôler dans sa troupe, elle faisait boire d´abord, comme épreuve préliminaire, une pinte de sang humain.

Ces bandits formaient une bande organisée sous le commandement de Marguerite Charlès, mais plus connue sous le nom de la Charlezen. Elle était, au milieu de ses brigands, un capitaine qui ne manquait pas d'autorité et très souvent le soir elle allait retrouver sa "troupe" près du Grand-Rocher. Devant ses "associés" elle développait alors ses idées qui étaient généralement toujours adoptées avec enthousiasme, car on ne la contredisait pas. C´était décidé, ils passeraient la nuit même à l´action. Ils se plaçaient alors soit près du Grand-Rocher, de la rampe de Toul Efflam ou du cimetière de Saint-Michel-en-Grève et ils accostaient les noctambules qui s´en retournaient chez eux en traversant la baie.

Les voyageurs par crainte d´être tués ou égorgés, remettaient sans crier leur bourse et leurs bagages. A la moindre résistance, les victimes étaient jetées à terre, gratifiées de coups de bâtons ou carrément tuées avant d´être détroussées. La bande n´hésitait pas à prendre, outre l´argent et les ballots des colporteurs, les montres, les pipes, les tabatières, parfois même les habits de leurs victimes. Tout était bon à prendre. On notait d´ailleurs souvent peu de résistance, bien au contraire, les victimes paraissaient être soulagées de s´en tirer à si bon compte, devant des agresseurs armés, aux visages plus ou moins masqués. Plusieurs bourses furent ainsi recueillies et le butin partagé au petit matin. Si une personne de la bande tentée de s´approprier la bourse pour elle toute seule, il ne lui était fait aucun cadeau, ce geste était une désobéissance qui méritait la mort.

L´expédition terminée, le groupe se retrouvait pour faire la fête car tous ces brigands avaient un point commun, ils aimaient faire bonne chère et mener joyeuse vie. On se procurait alors provisions et boissons dont il était fait ample consommation jusqu´à rouler sous les tables. Puis on chantait et l´on dansait. La Charlezen affectionnait cette ambiance. Elle même commandait toujours la manoeuvre, comme un premier maître de timonerie, à l'aide d'un sifflet, "un sifflet d'argent doré" qui pouvait mettre cinq cents hommes en fuite, dit la tradition. La Charlezen avait un sifflement particulier pour appeler à l'attaque les exécuteurs de ses ordres. Ce sifflement faisait bondir hors de leurs cachettes, des hommes armés aux visages plus ou moins cyniques. Une voix s´écriait, généralement celle de la Charlezen : « la bourse ou la vie ! ». Ce sifflement et cette voix se répondait dans la baie et faisait frémir ceux qui l'entendaient (certains affirmaient que les voyageurs sentaient alors la moëlle se figer d´effroi dans leurs os), parce qu'il était souvent l'indice d'un nouveau meurtre. Qui dans le pays de Saint-Michel et de Plestin n'a pas entendu ce dicton populaire :

Ma é honnont ar Charlezen,

A c'huitelle war bouez he fenn.

Ha na è ket ur zelbant vad.

Klewet'r Charlezenn c'huitellad.

"C'est celle-là, la Charlès,

Qui siffle à tue-tête.

Et ce n'est pas un bon signe

Que d'entendre siffler la Charlès.

Les pardons, les foires et marchés étaient aussi pour eux souvent des occasions de gagner de l´argent bien plus facilement qu´en labourant la terre. Non seulement de gagner de l´argent, mais aussi d´en prendre à ceux qui en avaient trop ou en faisaient mauvais usages à leurs yeux.

Ils s´installaient par groupes de trois ou quatre, en divers lieux voisins des itinéraires suivis par les colporteurs, marchands de bestiaux, artisans ou pèlerins et attendaient leurs victimes. Ceux-ci avaient souvent bu plus que de raison, et sans doute en considération de leur état et de leurs idées peu claires, aucune plainte n´était déposée auprès de la maréchaussée. La Charlezen avait également, dit-on, mis en place un racket, en percevant souvent une redevance auprès de certains commerçants, artisans ou notables voulant circuler sans être inquiétés. Tout le monde s´y retrouvait et chacun était content : ceux qui payaient, parce qu´ils se sentaient en sécurité ; et la troupe de la Charlezen, pour le profit qu´elle en retirait.

Tout cela se faisait sans que la maréchaussée intervienne. Faisait-elle la sourde oreille par peur de se frotter à ces gens armés dont on ignorait le nombre, et pour qui la forêt qui s´étendait de Saint-Michel-en-Grève à Plestin-les-Grèves n´avait aucun secret ? Les hommes de justice installés dans la région, ne pouvaient ignorer les agissements de cette bande de brigands. Même si les victimes préféraient par prudence se taire, la rumeur s´étendait dans toutes les paroisses de la région. On parlait un peu partout, de la présence de ces personnes peu recommandables dirigée par la Charlezen, qui détroussait les gens, puis rançonnait les habitants.

La Charlezen transportait, dit-on, quelquefois son butin pendant la nuit sur une charrette dont elle graissait mal les roues et lorsqu´elle traversait le bourg de Saint-Efflam ou de Saint-Michel avec ses amis, chacun se tenait dans sa maison bien tranquille et bien coi ; car lorsqu´on entendait le grincement sinistre, on craignait de se rencontrer face à face avec l´Ankou (c´est-à-dire un squelette drapé d´un linceul dont le regard donnait la mort). Et la Charlezen a fréquemment tiré parti de cette croyance.

Durant très longtemps, certains parents qui étaient débordés et agacés par les espiègleries de leurs enfants, ne manquaient pas de s´écrier : Si vous n'êtes pas sages, la Charlezen et ses brigands vont venir vous chercher pour vous punir.

La tradition rapporte que le Grand-Rocher, qui s'appelait primitivement « Ar-Roc'h-Glaz », le Rocher-Vert, fut désigné dans la suite par Roc'h-a-laz, la Roche-qui-tue, à cause des nombreux crimes perpétrés en cet endroit et dans les bois voisins.

L'écrivain Luzel prétend que les victimes de Marguerite étaient enfouies dans le sable de la Lieue-de-Grève, sable mouvant où il n'était pas commode de les retrouver. Dans l'un des gwerziou qui lui sont consacrés, on parle "d'un petit bois rempli de ronces" où il y avait "autant de cadavres qu'il y en a dans l'ossuaire de Morlaix". Ce petit bois était vraisemblablement le bois de Coatandrézenn (ou Koat-an-Drezen), le Bois-de-la-Plage, c'est-à-dire situé près de la plage, en la commune de Tréduder, où la bande avait son "fort" (c'est-à-dire son domicile d'élection).

La tradition rapporte que la Charlezen avait amassé d'immenses richesses, enterrés auprès de ses divers refuges et enfouies dans deux arbres creux de même bois ! l´un contient "six pieds d´argent blanc", l´autre "six pieds d´or jaune". A-t-on découvert depuis le trésor de la Charlezen ? Il semble que non !

Une troupe de soldats espagnols, en 1598, se chargea de "sarcler" le "fort". Y réussit-elle ? Toujours est-il que la tradition veut que ce soit par surprise que la Charlezen elle-même finit par tomber dans un guet-apens où elle avait été attirée et qui lui fut dressé par un seigneur de Ploumilliau : M. de Keranglas, habitant à douze kilomètres environ du Grand-Rocher. L´histoire prétend qu´elle rencontre un matin le seigneur de Keranglas dans le taillis de Koat-an-Drezenn (le bois des Ronces) en Tréduder, où se trouve un de ses repaires, et s´apprête à faire main basse sur lui, lorsque celui-ci lui demande de l´accompagner pour servir de marraine à son dernier-né. Flattée de l´invitation, la Charlezen s´humanise aussitôt ; elle accepte avec joie, veut retenir M. de Keranglas à dîner, lui offre un prêt de 500 écus pour les frais du baptême, et, rayonnante sous ses tresses d´or roux et ses coiffes de fine batiste, saute légèrement en croupe derrière le gentilhomme, afin d´être conduite au manoir. Mais là, l´accueil est si glacial, les figures sont si hostiles, qu´elle flaire à l´instant le piège où son imprudente confiance l´a fait choir. D´un élan, elle escalade les degrés de la plus haute tour, et veut siffler de toutes ses forces pour avertir les 500 hommes qui lui obéissent. Trop tard ! M. de Keranglas l´a rejointe ; il la saisit, lui arrache son sifflet du corsage, son poignard du cotillon, et la livre ainsi désarmée aux archers de la prévôté. Furieuse, elle apostrophe alors le traître qui l´a perdue : Si j´avais su, Keranglas, quand j´étais là-bas sur le grand chemin, vous n´auriez pas fait un pas devant moi ! .

Livrée à la justice, elle fut condamnée à la pendaison. La Charlezen se confessera publiquement selon l´usage, avec une épouvantable sincérité ; elle a tué ou fait tuer son père et sa mère ; elle a jeté un de ses enfants dans le feu ; elle a égorgé nombre de gens. Elle fut pendue, pour le grand soulagement des habitants de la région Lannion-Saint-Michel-Plestin. N'avait-elle pas mérité la pendaison, cette femme sans entrailles qui, après avoir laissé ses bandits à solde assassiner son père et sa mère, n'en exprimait comme regret qu'un certain ennui moral de constater qu'on n'ait pas épargné son père ? Quant à sa mère, sa mort la laissait bien indifférente.

La Légende fait aussi mention d'une Marie Charlès, fille de Marguerite Charlès, qui lui succéda peut être à la tête de la bande. M. Le Braz, qui l'a prise pour héroïne d'une de ces « Vieilles histoires de pays breton », veut qu'elle ai été rousse, ce qui la rapprocherait donc de Marion du Faouet, et "belle fille comme cette dernière et pas plus bégueule qu'elle".

Quoiqu'il en soit et quand la Charlès eut été "branchés" (pendus), la paix ne régna pas pour cela sur la Lieue-de-Grève ; les fourrés et les landes continuèrent de servir de repaire aux voleurs de grand chemin. L'audace de ces malandrins alla même grandissant.

La ville de Lexobie

A une époque fort reculée de notre histoire, s´élevait dit-on à Saint-Michel-en-Grève une cité maritime puissante et belle, défendue par de bons remparts des attaques de ses ennemis et protégée des envahissements des flots par des digues, dont on ouvrait à certains moments les portes pour laisser entrer ou retenir la mer dans le port.

Si l´on croit la tradition, C´était une ville splendide, babylonienne. Elle était bâtie de marbre, peuplée de palais, toute étincelante d´or : des remparts d´une hauteur colossale la défendaient des attaques de ses ennemis d´un côté, et des digues, d´une solidité à toute épreuve, la protégeaient de l´autre contre les irruptions de l´Océan. Mais il est un moment où tombent les cités les plus magnifiques : Dieu suscite un fléau dévastateur qui les couche dans la poussière. Tantôt c´est un conquérant formidable dont la valeur ne rencontre point d´obstacles qui puissent arrêter sa marche triomphale, tantôt une peste ou un incendie viennent décimer les habitants ou anéantir les maisons : ou bien encore, les flots se soulèvent pour engloutir ces tours altières restées imprenables. Telle fut jadis la ville de Lexobie et telle elle fut renversée par les eaux, au point qu´il en reste à peine quelques traces. C´est du moins ce que dit la légende : il faut bien se garder de rire de ces contes populaires que la tradition nous a transmis par diverses générations qui nous ont précédé : il existe au fond de sages vérités. Il en est qui ont revêtu une autorité impérissable et parmi eux, nous plaçons celui de l´existence de la ville de Lexobie qui est aujourd´hui un fait incontestable.

Mais si cette ville fut puissante, sa fin fut bien terrible. Nous ne pouvons mieux faire pour raconter brièvement sa dernière heure que de laisser parler un élégant écrivain vers 1850 : M. Zaccone, dans un feuilleton intitulé « La Ville aux Diamants », s´exprime ainsi : A Lexobie, il n´y avait rien à craindre, et sûre de l´impunité, la cour du bon roi se livrait avec emportement à ces ténébreux excès qui avaient autrefois attiré la colère du ciel sur Sodome et Gomorre ! Un jour cependant, Dieu ne pût voir sans être courroucé, le spectacle que la ville de Lexobie donnait à la Bretagne et au monde entier et il résolut de la détruire. Ce ne fut pas long. La ville de Lexobie s´endormit la nuit suivante du lourd sommeil de l´orgie et ne se réveilla plus. L´Océan avait brisé ses digues puissantes, et l´on ne voyait plus à sa place qu´une immense nappe d´eau, silencieuse et morne..

Saint-Michel-en-Grève revendique l´honneur d´être bâtie sur ses ruines. Quelques-uns prétendent qu´elle embrassait tout le pays où sont aujourd´hui les communes de Trédrez et de Ploulech et qu´elle était assez vaste pour qu´une extrémité occupât l´endroit où s´élève le hameau actuel du Yaudet et que l´autre extrémité dépassait la lieue de grève. Sans ajouter foi à cette étendue prodigieuse qui nous semble le fruit de l´exagération populaire, examinons quels sont les titres sur lesquels s´appuie St Michel-en-Grève pour se prétendre située sur l´emplacement de l´antique ville de Lexobie.

Saint-Michel-en-Grève n´a pour elle que l´autorité de légendes anciennes qui assignent pour berceau à Lexobie la « Lieue de grève » : immense plage déserte, où l´on ne voit à gauche que la pleine mer, à droite que des champs pour la plupart incultes, ou des rochers nus bizarrement taillés par l´Océan dans un jour de puissante fantaisie.

Comme nous venons de le dire, les flots engloutirent cette ville superbe qui est demeurée enfouie au-dessous de ces sables arides, éternel monument des vengeances divines et dont l´aspect désolé remplit le coeur d´une vague tristesse et plonge l´âme dans une mélancolie amère. Elle n´a pas été entièrement détruite : elle existe là, cachée aux regards des mortels : la nuit de la saint Jean chacun peut y descendre par un escalier magnifique pratiqué au fond d´une grotte qui se trouve à l´entrée de la baie, derrière un rocher, lequel cette nuit là s´ébranle pour en livrer l´accès au premier coup de minuit et se referme au dernier son de la cloche. Malheur à celui qui n´a pas été assez prompt à enlever hors de ces lieux souterrains tout l´or dont il s´est chargé, il est à jamais enseveli dans les entrailles de la terre : la condition est expresse et telle est la cupidité humaine qu´on ne dit pas que jamais personne en soit revenu.

Parmi les rochers nombreux de la côte, se cache au fond d´une anse une grotte peu profonde et peu faite pour attirer les regards, mais qu´une tradition populaire a rendu célèbre. C´est là qu´est enfermée, avec d´immenses trésors, depuis douze ou quinze siècles, une princesse du pays de Lexobie. Elle n´est point morte ; elle dort par l´effet d´un enchantement qui doit prendre fin lorsqu´un célibataire à l´âme inaccessible à la peur viendra la délivrer. Certes, les Bretons ont du courage, et pourtant nul encore n´a osé tenter l´aventure, bien que personne n´ignore que la main et toutes les richesses de la princesse seront la récompense du libérateur. Mais on se doute bien qu´il ne suffise point de se présenter à la grotte à jeun, le jour de la Pentecôte, à l´heure précise de minuit : l´enchanteur, sans nul doute, ne cédera pas sans combattre ; il se présentera sous la forme de quelque monstrueux dragon, couvert d´écailles et vomissant des flammes. Voilà pourquoi le coeur manque aux jeunes gens ; voilà pourquoi la princesse n´est pas encore délivrée.

On raconte encore à l'occasion de la Lieue de Grève (Al Lew Drez), les charmantes légendes qui suivent :

Voici que minuit sonne à l'église de Saint-Michel-en-Grève ; minuit de la Pentecôte bénie !

C'est l'heure où les vrais chrétiens reposent leur tête sur l'oreiller de balle, contents de ce que le bon Dieu leur a donné, et s'endorment au cher bruit que fait la respiration des petits enfants endormis.

Mais Perik Scoarn, lui n'a pas de petits enfants. C'est un jeune homme hardi et seul dans la vie. Il a vu les nobles des environs venir à l'église, et il est envieux de leurs chevaux à brides plaquées d'argent, de leurs manteaux de velours et de leurs bas de soie à coins bariolés.

Il voudrait être riche comme eux, afin d'avoir, à l'église, un banc garni de cuir rouge, et de pouvoir conduire au pardon les belles "pennérès", assises sur la croupe de son cheval et un bras appuyé sur son épaule.

Voilà pourquoi Périk se promène sur la "Lew Drez", au pied de la dune de saint Efflam, tandis que les chrétiens reposent dans leurs maisons, protégés par la Vierge. Périk est un homme amoureux de grandeurs et de belles filles ; les désirs sont aussi nombreux dans son coeur que les nids d'hirondelles de mer sur les grands récifs.

Les vagues soupirent tristement à l'horizon noir, les cancres rongent à petit bruit les cadavres des noyés ; le vent qui souffle dans les fentes de Roch-Ellas imite le sifflet des collecteurs (1) de la "Lew Drez" ; mais Scoarn se promène toujours.

Parmi les rochers nombreux de la côte, se cache au fond d´une anse une grotte peu profonde et peu faite pour attirer les regards, mais qu´une tradition populaire a rendu célèbre. C´est là qu´est enfermée, avec d´immenses trésors, depuis douze ou quinze siècles, une princesse du pays de Lexobie. Elle n´est point morte ; elle dort par l´effet d´un enchantement qui doit prendre fin lorsqu´un célibataire à l´âme inaccessible à la peur viendra la délivrer. Certes, les Bretons ont du courage, et pourtant nul encore n´a osé tenter l´aventure, bien que personne n´ignore que la main et toutes les richesses de la princesse seront la récompense du libérateur. Mais on se doute bien qu´il ne suffise point de se présenter à la grotte à jeun, le jour de la Pentecôte, à l´heure précise de minuit : l´enchanteur, sans nul doute, ne cédera pas sans combattre ; il se présentera sous la forme de quelque monstrueux dragon, couvert d´écailles et vomissant des flammes. Voilà pourquoi le coeur manque aux jeunes gens ; voilà pourquoi la princesse n´est pas encore délivrée.

Il regarde la montagne, et repasse dans sa mémoire ce que lui a dit le vieux mendiant de la croix d'Yar. Le vieux mendiant sait ce qui s'est passé dans la contrée, alors que nos plus vieux chênes étaient encore des glands et nos plus vieilles corneilles des oeufs non couvés.

Or le vieux mendiant d'Yar lui a dit que là où se dresse aujourd'hui la dune de Saint-Efflam s'étendait autrefois une ville puissante (2). Les flottes de cette ville couvraient la mer et elle était gouvernée par un roi ayant pour sceptre une baguette de noisetier, avec laquelle il changeait toute chose selon son désir.

Mais la ville et le roi furent damnés pour leurs crimes si bien qu'un jour, par l'ordre de Dieu, les grèves s'élevèrent comme les flots d'une eau bouillonnante et engloutirent la cité. Seulement, chaque année, la nuit de la Pentecôte, au premier coup de minuit, un passage s'ouvre dans la montagne et permet d'arriver jusqu'au palais du roi.

Dans la dernière salle de ce palais se trouve suspendue la baguette de noisetier qui donne tout pouvoir ; mais pour arriver jusqu'à elle il faut se hâter, car, aussitôt que le dernier son de minuit s'est éteint, le passage se referme et ne doit se rouvrir qu'à la Pentecôte suivante.

Scoarn a retenu ce récit du vieux mendiant d'Yar, et voilà pourquoi il se promène si tard sur le "Lew Drez".

Enfin un tintement aigu retentit au clocher de Saint-Michel ; Scoarn tressaille ! Il regarde, à la clarté des étoiles, le rocher de granit qui forme la tête de la montagne, et le voit s'entrouvrir lentement comme la gueule d'un dragon qui s'éveille.

Il assure alors à son poignet le cordon de cuir qui retient son "Pen-bas" et se précipite dans le passage, d'abord obscur, puis éclairé par une lumière semblable à celles qui brillent, la nuit, dans les cimetières. Il arrive ainsi à un palais immense dont les pierres sont sculptées comme celles de l'église du "Fou du bois" ou de Quimper sur l'Odet.

La première salle où il entre est pleine de bahuts où est entassé autant d'argent que l'on voit de grains de blé dans les herbes, après la moisson ; mais Périk veut plus que de l'argent et il passe outre. Dans ce moment sonne le sixième coup de minuit.

Il trouve une seconde salle de coffres qui regorgent de plus d'or que les râteliers ne regorgent d'herbes en fleur au mois de juin. Périk Scoarn aime l'or ; mais il veut encore davantage et il va encore plus loin. Le septième coup vient de sonner.

La troisième salle où il entre est garnie de corbeilles où les perles ruissellent comme le lait dans les terrines de terre de Cornouailles, aux premiers jours du printemps. Scoarn eût bien voulu en emporter pour les jolies filles du coin ; mais il continue sa route, en entendant sonner le huitième coup.

La quatrième salle était toute éclairée par des coffrets remplis de diamants, jetant plus de flammes que les bûchers d'ajoncs sur les coteaux du Douron, le soir de la Saint-Jean. Scoarn est ébloui.

Il s'arrête un instant, puis court vers la dernière salle en entendant frapper le neuvième coup.

Mais là, il demeure subitement d'admiration. Devant la baguette de noisetier que l'on voit suspendue au fond, sont rangées cent jeunes filles belles à perdre les saints. Chacune d'elles tient, d'une main, une couronne de chêne, et, de l'autre, une coupe de vin de feu. Scoarn, qui a résisté à l'argent, à l'or, aux perles et aux diamants, ne peut résister à la vue de ces belles créatures, amies du péché.

Le dixième coup sonne et il ne l'entend point ; le onzième se fait entendre et il demeure immobile ; enfin, le douzième retentit aussi lugubre que le coup de canon d'un navire en perdition parmi les brisants.

Périk, épouvanté veut retourner en arrière ; mais il n'est plus temps, toutes les portes se sont refermées ; les cents belles jeunes filles ont fait place à cent statues de granit et tout rentre dans la nuit.

Voilà comment les vieillards ont raconté l'histoire de Scoarn. Vous savez maintenant ce qui arriva à ce jeune homme pour avoir ouvert trop facilement son coeur aux séductions. Que la jeunesse prenne son enseignement : il est bon de marcher les yeux baissés vers la terre, de peur de désirer les étoiles qui sont à Dieu et à ses anges.

[1] On donnait ce nom à de hardis brigands (ceci est historique), qui exploitèrent longtemps ces côtes dangereuses. Ils avaient imaginé de placer un chapeau au bout d'un pieu, au bord de la route. Si le voyageur passait sans rien y déposer, un coup de sifflet l'annonçait au reste de la bande qui le dépouillait un peu plus loin.

[2] Les habitants de Saint-Michel revendiquent pour leur grève l'antique ville d'Is que les légendes ont rendue si célèbre. De nos jours encore, un vieux pêcheur raconte à qui veut l'écouter qu'il y a quelques années la mer, après un orage épouvantable, se retira bien au-delà de ses limites ordinaires, laissant si peu d'eau près de la côte, qu'il distingua parfaitement des pointes de clocher sortant des sables qui parsèment le fond de la grève. La grève de Saint-Michel a été autrefois un grand bois ou une forêt.

Extrait du Livre "Les Côtes-du-Nord, histoire et géographie de toutes les villes et communes département", tome IV, par B. Jollivet, paru en 1859.