Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

- inventaire préliminaire, Plestin-les-Grèves

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communes littorales des Côtes-d'Armor - Plestin-les-Grèves

-

Commune

Plestin-les-Grèves

-

Lieu-dit

Saint-Efflam

-

Cadastre

Domaine public maritime

-

Dénominationsmur de soutènement

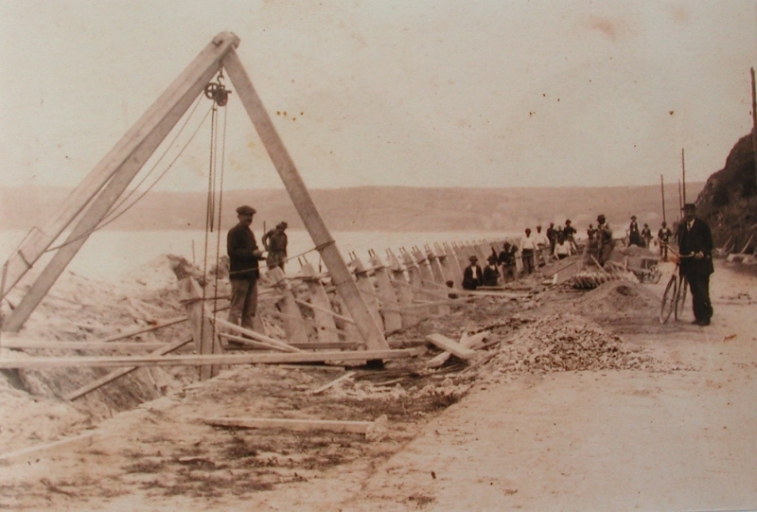

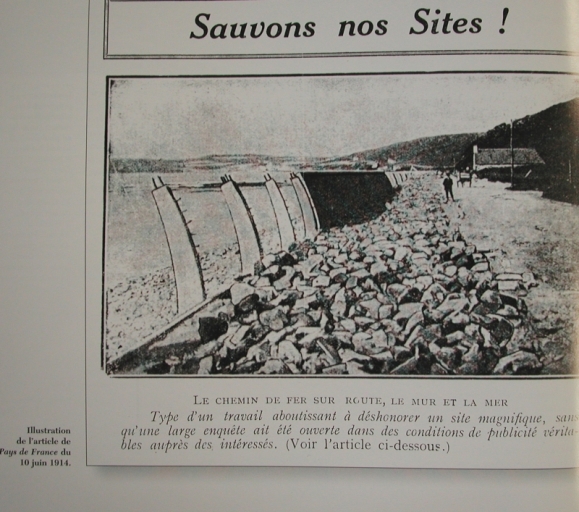

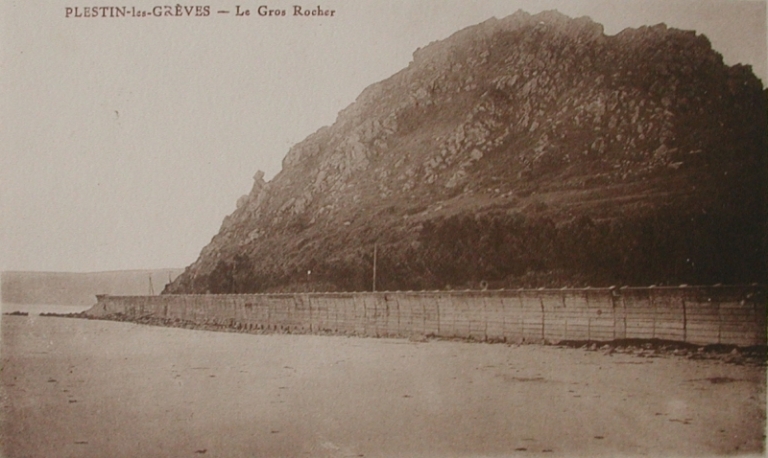

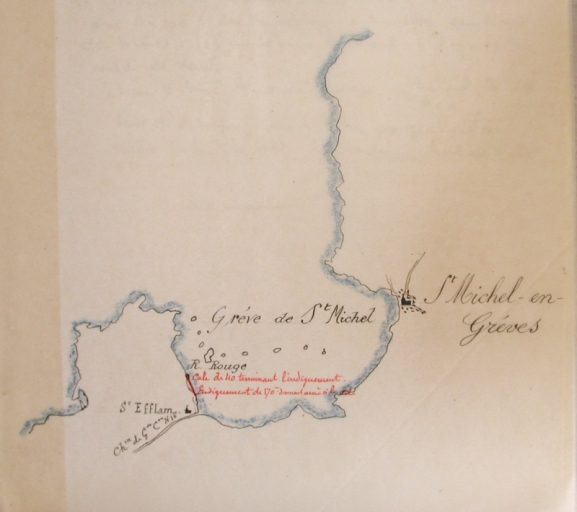

Le gros chantier de la ligne du second Réseau ferroviaire passant par Plestin-les-Grèves est la construction du pare-lames sur le chemin de grande communication n° 16, réalisée par l'ingénieur des Ponts et Chaussées Harel de la Noë entre 1913 à 1916. Il s'agissait d'établir un parapet suffisamment élevé sur un mur de forme tulipée, afin de soustraire la route et la voie ferrée aux assauts de la mer. L'entreprise lannionaise Héneaux réalisa les travaux d'infrastructure en béton armé avec les sables et les graviers extraits de la grève de Pont ar Yar. Le ciment et le fer nécessaires furent achminés par bateau au port de Toul an Héry, accostable 15 jours par mois. Louis Cornic est l'agent-voyer et M. Guézennec, son adjoint, qui suivent les travaux. Le premier tronçon de voie est posé en mars 1915. La construction de la digue de protection de la ligne littorale entre Saint-Michel et Saint-Efflam a été construite par des prisonniers allemands réquisitionnés entre 1914 et 1916. La tempête de février 1916 endommagea une partie du brise-lames en cours de construction, qui fut réparée le mois suivant, et remplit ensuite correctement sa fonction jusqu'à la seconde tempête dévastatrice de 1918. Au droit du Grand Rocher, il fallut alors protéger le ballast et réaliser une digue massive en maçonnerie au mortier de ciment, plus haute de 40 cm que le pare-lames ancien, et également incurvée vers la mer pour faciliter le rejet des eaux vers le large et amortir la houle. Enracinée solidement dans le massif d'enrochement existant, cette digue fut enrobée dans une chemise en béton armé pour permettre cette incurvation et donner à l'ensemble la qualité d'un monolithe. Cependant, le montant de ces travaux urgents fut imputé sur les crédits affectés destinés à l'achèvement du 2ème réseau de chemin de fer d'intérêt local.

-

Période(s)

- Principale : 1er quart 20e siècle

-

Dates

- 1913, daté par source

-

Auteur(s)

- Auteur : architecte attribution par source

- Auteur : entrepreneur attribution par source

- Auteur : ingénieur attribution par source

La construction en béton armé du pare-lames s'étendait du Pont de Roscoat jusqu'à environ 240 mètres au-delà de Roc'h Allas, élevé de 1 mètre à 1,40 m au-dessus du niveau de la chausssée et du chemin. Il protègeait la chaussée sur une longueur de 2 km. Les pares-lames réflecteurs utilisent des béquilles ou colonnettes en béton armé de 30 x 15 cm de section, sous forme de nervures incurvées vers la mer, distantes de 2,50 mètres, qui supportent des "planchettes" en béton armé de 5cm d'épaisseur, fixées par des petits fers de 6 mm de diamètre. Un ballastage de sable est posé par dessus le ballast en cailloux pour le confort des baigneurs en bordure du pare-lames. Un trottoi complète le dispositif. Après la tempête du 22 septembre 1918, 150 m3 d'enrochements furent arrimés le long du Grand Rocher, le nouvel ingénieur du département M. Richard, entreprit des travaux de consolidation de l'ensemble avec un enrobage de béton armé. Un escalier réalisé en 1918 permettait d'accéder à la plage : colonnes plus robustes de 50 x 30 cm de section, remplacement des planchettes par un hourdis en béton armé de 24 cm d'épaisseur moyenne, excécution d'un massif d'appui en arrière du pare-lames partout où ce massif n'existait pas.

-

Murs

- béton

- granite

-

État de conservationrestauré

-

Statut de la propriétépropriété du département

-

Intérêt de l'œuvreà étudier

Ce type de mur de protection et de défense contre la mer, l'un des premiers ouvrages brise-lames en béton armé réalisé sur la côte nord Bretagne par l'ingénieur Harel de la Noë, mérite d'être étudié comme témoignage d'un mode de construction de brise-lames.

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales