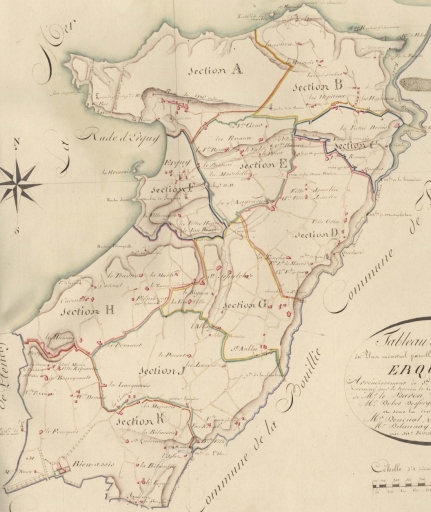

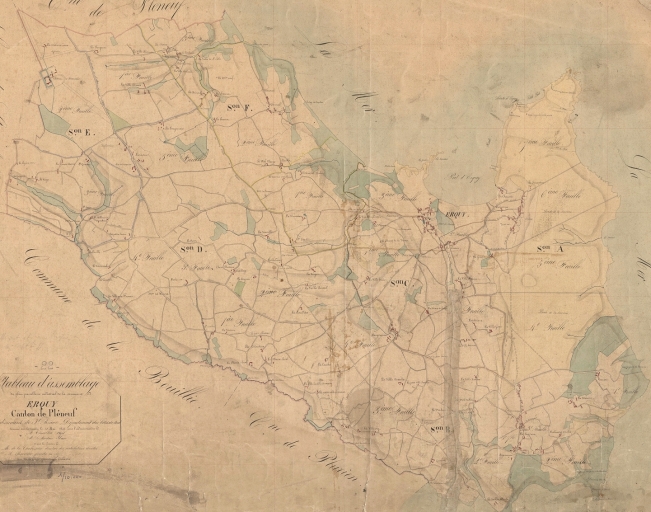

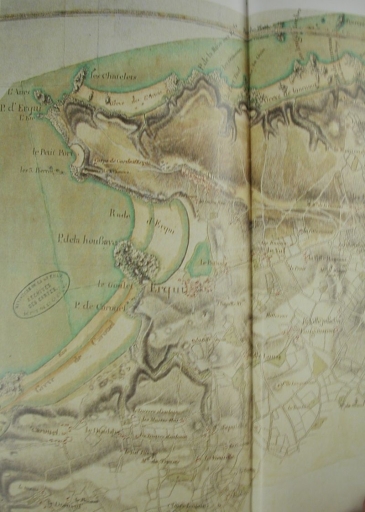

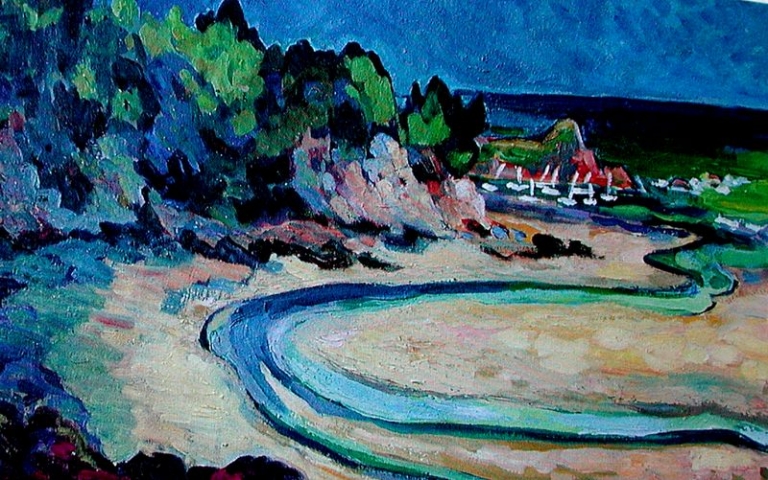

Commune littorale du département des Côtes-d´Armor, Erquy est situé sur la Côte de Penthièvre à la pointe nord-est de la baie de Saint-Brieuc, ville dont elle est distante d´environ 40 kilomètres. D´une superficie totale de 2 686 hectares, le territoire communal est limitrophe des communes de Pléneuf-Val-André à l´ouest, de Saint-Alban au sud, de La Bouillie, Plurien et Fréhel à l´est [fig. 1 à 4].

1- Erquy : principaux repères chronologiques :

Le dolmen à cairn de la Ville-Hamon [fig. 5], l´éperon barré du cap d´Erquy, plus connu sous le nom de « Camp de César » (âge du fer), la villa du Pussouer (époque gallo-romaine) attestent l´ancienneté de l´implantation humaine sur cette partie du littoral costarmoricain.

C´est dans un endroit protégé par le cap d´Erquy, au fond de l´anse connue sous le nom de Rade d´Erquy, que s´est formé le bourg, succédant probablement selon Bernard Tanguy à un ancien vicus portuaire [fig. 4]. Toujours selon Bernard Tanguy, le nom de la commune est un appellatif vieux-breton dont les correspondants actuels sont le trégorrois argeenn, signifiant « haie » et le gallois argae, signifiant « barrage » (Erque, 1167 ; Arque 1237 ; Arqueium, 1245 ; Herqueium, 1278 ; Erqui, 1358 ; Erquy, 1458).

Démembrement de la paroisse bretonne primitive de Pléneuf, paroisse du diocèse de Saint-Brieuc et de l´archidiaconé du Penthièvre sous l´Ancien Régime, Erquy est mentionné pour la première fois avec le titre de paroisse en 1167 (« parrochia de Erque ») dans un acte confirmant la donation de la Ville-Aubry en faveur de l´abbaye cistercienne de Saint-Aubin-des-Bois située dans la paroisse de Plédéliac. Cette abbaye possédait alors les granges de Saint-Cano et de Saint-Quéreuc, plusieurs métairies à la Moinerie, des moulins et une pêcherie près de l´îlot Saint-Michel. Outre l´abbaye de Saint-Jacut, probablement possessionnée au lieu-dit l´Abbaye depuis au moins le 11ème siècle, les Templiers et les Hospitaliers possédaient plusieurs biens aux lieux-dits le Saint-Sépulcre, la Corderie, et probablement les Hôpitaux.

2- L'inventaire préliminaire à l'étude du patrimoine de la commune d'Erquy :

La présente enquête, réalisée à la fin de l´année 2004 et au cours de l'année 2005, a permis de repérer un total de 332 oeuvres, dont 275 relèvent de l´architecture domestique et agricole, 15 de l´architecture religieuse, commémorative et funéraire, 12 de l´architecture du génie civil, 10 de l'architecture des fontaines, lavoirs et puits, 7 de l'architecture militaire, 6 de l'architecture artisanale et industrielle, 4 de l´architecture des équipements publics et 3 de l´architecture commerciale . A noter, au sein de corpus, la présence de 3 notices extraites de l'enquête réalisée par Marina Gasnier en 2002 dans le cadre de l'étude du patrimoine industriel de l'arrondissement de Saint-Brieuc (établissement des eaux du Quélard, moulin à farine du Quélard, moulin à farine au Moine).

La chronologie des oeuvres repérées s´étend du 12ème siècle (église paroissiale) à la fin du 2ème quart du 20ème siècle, incluant une très forte proportion d´oeuvres datant de la fin du 19ème siècle et de la 1ère moitié du 20ème siècle, essentiellement localisées dans le secteur urbain. En dehors de l´architecture manoriale, les oeuvres antérieures à la Révolution sont peu nombreuses et ont fait l´objet de nombreux travaux de remaniements.

- Le patrimoine architectural (Patrick Pichouron)

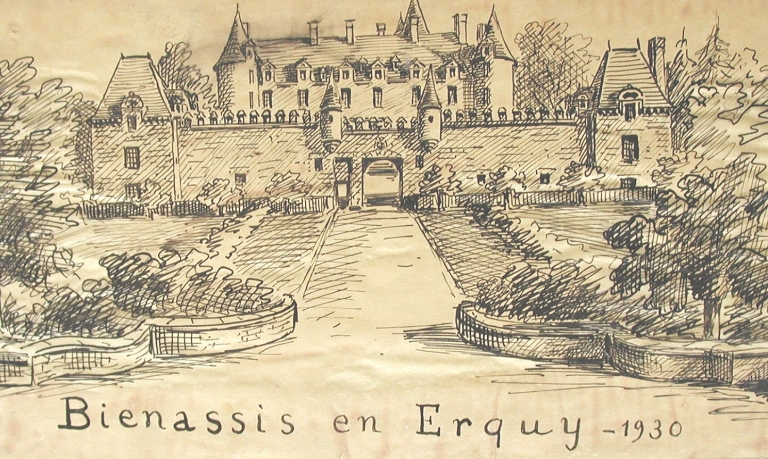

Seul le château de Bienassis a reçu la mention « à signaler » [fig. 6]. Protégé au titre de la législation sur les Monuments Historiques depuis le 29 août 1945, cet ensemble architectural essentiellement daté du 15ème siècle et du 17ème siècle figure sans conteste parmi les oeuvres à forte valeur patrimoniale de la commune.

Bien qu´il n´ait pas fait l´objet d´un repérage - les oeuvres dont la datation s´avère antérieure au Haut Moyen Age relèvent du domaine de l´archéologie -, on n´omettra pas de signaler la présence du dolmen à cairn de la Ville-Hamon en raison de son inscription à l´inventaire supplémentaire des Monuments Historiques le 11 mars 1980 [fig. 5].

Au sein du corpus, 32 oeuvres ont reçu la mention « à étudier » en fonction de critères d´ancienneté, de qualité architecturale, d´unicité ou de rareté, voire de représentativité.

Au chapitre de l´architecture domestique et agricole, on notera la présence des manoirs des Landes, de la Vieuville, de Langourian et des Longueraies, d'un logis situé à la Ville-Bourse, de la ferme des Bignons, dont le corps de logis construit en 1775 a conservé un escalier en charpente d´origine et d´un ancien logis-étable au Vau-Bourdonnet datant de la 2ème moitié du 18ème siècle [fig. 7]. En dehors d´un logis repéré à l´Hôpital et proposé à l´étude en raison d´une typologie très répandue dans le paysage architectural d´Erquy [fig. 8], ce sont surtout des oeuvres d´architectes ou supposées comme telles, essentiellement localisées sur le front de mer en secteur urbain, dont la présence est de toute évidence à mettre en étroite relation avec l´essor de la villégiature balnéaire, qui ont fait l´objet d´une proposition de sélection en vue d´une étude ultérieure [fig. 9 à 25]. Du type ternaire d´inspiration classique de Noirmont conçu pour la villégiature et la réception [fig. 9] au type moderniste marqué par la sobriété des formes [fig. 25], en passant par une production architecturale tantôt d´inspiration provençale et romane [fig. 20], tantôt de style néo-basque [fig. 23], tantôt empreinte de régionalisme ou caractéristique de l'architecte Jean Fauny [fig. 19], ces oeuvres constitutives d´un paysage architectural à priori homogène et uniforme, témoignent d´une variété des styles et des partis adoptés.

En dehors de l´église paroissiale Saint-Pierre et Saint-Paul [fig. 26] proposée à l´étude en raison de son ancienneté, on notera au sein de l´architecture religieuse, commémorative et funéraire la présence des chapelles Notre-Dame des Marins et Saint-Pabu [fig. 27, 28], d´une chapelle funéraire de style néogothique et de la croix du cimetière [fig. 30, 31].

Outre l´ancienne mairie comprenant autrefois l´école communale [fig. 31], on soulignera enfin la présence de plusieurs vestiges de l´ancienne voie ferrée Yffiniac-Matignon, et notamment du viaduc de Caroual [fig. 32], permettant de rattacher le nom de l´ingénieur en chef départemental des Ponts et Chaussées Louis Harel de la Noë à l´histoire architecturale d´Erquy.

- Le patrimoine littoral et maritime (Guy Prigent)

Le patrimoine maritime et littoral compte deux ensembles portuaires, un ensemble représentant les espaces littoraux remarquables (dont la pointe de la Heussaye), les anciennes carrières artisanales et industrielles, les sites archéologiques, les anciennes pêcheries et les fortifications littorales. La chronologie du corpus comprend une forte proportion d'oeuvres datant de la fin du 19ème siècle et de la 1ère moitié du 20ème siècle. A noter le repérage de l'épave d'un navire dans l'anse des Hôpitaux, découverte en 2002 et en cours de fouilles par la DRASM. Au sein du corpus, une vingtaine d'oeuvres ont reçu la mention "à étudier", en fonction des critères de qualité architecturale, d'unicité ou de rareté, voire de représentativité, à des fins de restauration, de protection et d'interprétation. Une partie de ces oeuvres du patrimoine rural et maritime est localisée sur le site portuaire d'Erquy, sur les espaces littoraux et dans le village de Tu Es Roc.

Nous avons relevé pour des études complémentaires et des mesures de protection, d'aménagement et de valorisation les oeuvres et ensembles suivants :

- le phare d'Erquy (1899) ;

- la maison des plaisanciers (1900) ;

- l'ancien abri du canot de sauvetage (1935) ;

- le four à boulets et le corps de garde des Trois Pierres (à restaurer) ;

- le corps de garde de Lanruen (1750, à restaurer) ;

- les fontaines et lavoirs (entretien, restauration) ;

- la forge des carrières (à restaurer et plan d'interprétation des carrières de grès) ;

- l'immeuble de la Haute-Folie ;

- le blockhaus de la Heussaye ;

- le chemin Moteux ;

- l'ensemble des sites des carrières (circuit d'interprétation) ;

- l'ensemble des espaces littoraux dont le site de la Heussaye) ;

- le front de port d'Erquy (à préserver) ;

- le port traditionnel d'Erquy (dont l'ancienne échaussée) ;

- les pêcheries en pierres levées de Saint-Michel ;

- l'ensemble urbain de Tu Es Roc (ZPPAUP ou autre mesure de protection).

Pour le patrimoine mobilier et ethnographique maritime, nous avons retenu 30 oeuvres, qui représentent autant de témoignages matériels de la maritimité de la commune d'Erquy qui s'est exercée dans une relation directe ou indirecte avec la présence de la mer et des ressources côtières : de la grande pêche au cabotage, en alternance avec le travail du grès des carriers, et la pêche côtière. La pêche côtière et au large participe aujourd'hui du développement du port d'Erquy (1er port de débarquement des Côtes d'Armor avec Saint-Quay-Portrieux).

Nous avons proposé la sélection des oeuvres suivantes pour des études complémentaires :

- le sloop borneur la "Sainte-Jeanne" [fig. 33] ;

- 1 drague à praires artisanale (la 1ère drague d'Erquy) ;

- 4 maquettes de bateaux de pêche côtière et de grande pêche ;

- 1 gabarit pour fabriquer des casiers ;

- 1 peinture du Trois mâts Maréchal Suchet ;

- 1 diorama représentant un bateau cap-Hornier ;

- 10 outils manuels de carrier ;

- 1 concasseur ;

- un document photo représentant un type de bateau de pêche disparu maquereautier "Aleth" ;

- Deux manuscrits : 1 rapport de mer et les conditions d'engagement à la grande pêche ;

- 7 oeuvres artistiques (peinture et gravure).

Ces oeuvres sont illustrées par des témoignages ethnographiques, mis en forme et synthétisés dans des textes libres accompagnant les notices correspondantes, avec un éclairage historique.

3- Erquy : une commune maritime :

La commune littorale d'Erquy est située à une trentaine de kilomètres du chef lieu du département Saint-Brieuc, à l'est de la baie, sur la partie rocheuse des falaises entre Pléneuf-Val André et le Cap Fréhel.

Le schéma socio-économique peut se diviser en trois dominantes : une population agricole de moindre importance ; une ceinture commerçante ; une activité pêche florissante (les marins-pêcheurs représentant un tiers de la population globale et l'originalité de l'activité portuaire consiste en une pêche spécifique, celle de la coquille Saint-Jacques).

Jusqu'aux années 1930, la commune d'Erquy se caractérisait sociologiquement par un mode d'exploitation familial artisanal et rural. Les voies de communication, peu nombreuses, nécessitaient l'écoulement de la production sur place (grès d'Erquy et produits de la pêche), avec une forte capacité d'autosubsistance, comme de nombres autres communes côtières. L'échange marchand né de l'exploitation des carrières, de l'exportation de la pomme de terre et du chanvre, avait créé une dynamique commerciale, qui diminua après les années 1930.

Si la pêche était source d'artisanat local, elle s'inscrivait plus dans la polyvalence d'un groupe socio-professionnel à part entière : les marins-pêcheurs, dont la reconnaissance était peu valorisée avant la seconde guerre mondiale. Les marins de commerce participaient d'un autre "groupe social localisé", qui va se développer dans les années 1950-1960. Cependant, les bouleversements liés à la seconde guerre mondiale, le développement des voies de communication, la mécanisation de la flottille de pêche, les nouvelles infrastructures portuaires, le tourisme naissant, vont conduire à une nouvelle valorisation du métier de marin et au renouvellement de la maritimité du port d'Erquy.