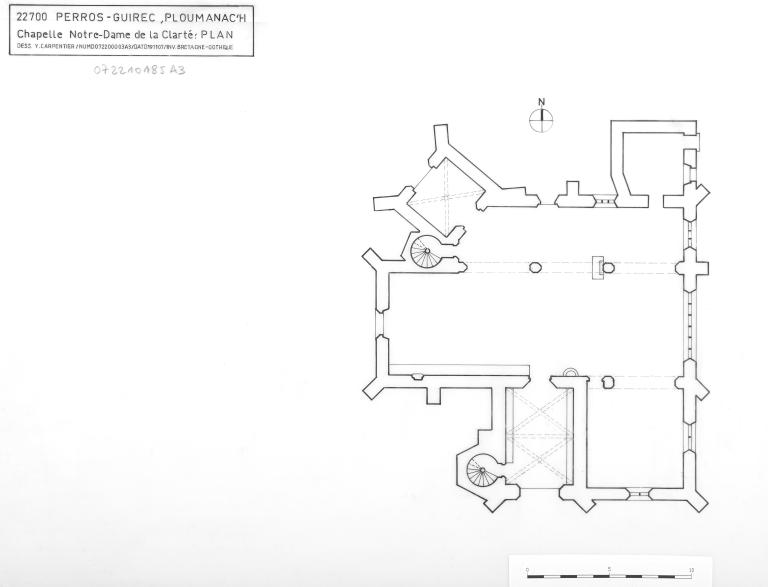

La chapelle Notre-Dame-de-la-Clarté est un édifice de style gothique régional construit en grand et moyen appareil de granite rose (granite rose à petits grains de Saint-Samson et granite rose à gros grains de la Clarté-Poumanac'h). Edifiée sur une parcelle délimitée par un mur de clôture doté de plusieurs accès par échalier et de bancs intérieurs, elle est composée d'une nef orientée flanquée au nord d'un bas-côté de trois travées et au sud d'un porche à étage et d'une chapelle en retour d'équerre. Elle comprend également au nord-ouest une tour-porche carrée sommée d'une flèche octogonale en maçonnerie, ainsi qu'une sacristie rapportée au nord-est coiffée d'une croupe. Epaulé de deux contreforts angulaires, le porche, dont l'étage abrite une secrétairerie prenant jour au sud par une croisée, est accosté à gauche d'une tour octogonale hors-oeuvre enfermant un escalier en vis en maçonnerie. La tour-porche, également épaulée de contreforts angulaires, est flanquée au sud-est d'une tour d'escalier dans-oeuvre enfermant un escalier en vis en maçonnerie. Le couvrement du porche sud et du porche nord-ouest est formé par une voûte d'ogives, celui de la nef par un berceau brisé lambrissé et celui du bas-côté nord par un demi-berceau lambrissé. Le décor est essentiellement localisé sur les baies. L'espace intérieur est éclairé par des baies à remplage de pierre de style gothique flamboyant. Les portails sud, nord, ouest et nord-ouest à arc brisé sont ornés de fleurons, crochets et choux frisés et présentent des pilastres sommés de pinacles. Les rampants des pignons sud sont ornés de crochets. Le portail sud est surmonté d'une frise ornée d'un décor sculpté représentant à droite la scène de l'Annonciation et à gauche une Vierge de pitié assistée de deux personnages. Des armoiries non identifiées sont situées de part et d'autre de la croisée surmontée d'une niche abritant une Vierge couronnée à l'Enfant. Les armes de Rolland IV de Coëtmen, fondateur de la chapelle, sont placées sur le chevet à gauche de la grande verrière (lion casqué tenant une bannière ornée de neuf annelets). La croix située au sud, face au portail, est dressée sur un piédestal placé entre deux échaliers. Elle est composée d'un socle et d'une croix monolithe ornée d'un Christ en croix à l'avant et du Sacré Coeur serti d'une couronne d'épines à l'arrière. Le socle présente, de part et d'autre d'un écu orné d'un calice, le monogramme du Christ (IHS) et de la Vierge (MR), le millésime 1630 ainsi que l'inscription Messire Guillaume Salaün, prêtre (commanditaire).

Plan et ordonnance intérieure

Le plan est extrêmement compact : une nef très courte – longue de 17,70 m environ pour une largeur de 6,25 m dans-œuvre –, terminée par un chevet plat, est couverte par un lambris en berceau brisé. Elle est flanquée au nord d’un unique bas-côté de trois travées, moins long que le vaisseau principal, couvert d’un demi-berceau. Les trois grandes arcades retombent sur des piles octogonales par l’intermédiaire de chapiteaux en frise de feuillages. A la seconde pile, dont la face sud abrite une piscine à crédence, est adossé un autel. La présence d’une entaille atteste la présence ancienne d’un jubé, démoli au XIXe siècle.La charpente, dont le lambris a été refait au moins deux fois depuis le XVe siècle, conserve ses entraits à engoulants, ses sablières ornées de feuillages, quelques blochets saillants figurés et les bouts fleuronnés de ses poinçons pendants, encore partiellement polychromes. On a retrouvé lors des récents sondages des éléments d’un lambris en châtaignier portant un décor géométrique rouge et noir sur fond blanc, dessinant peut-être une croix de Malte. Il a été remplacé après 1873 par un lambris en sapin dont les compartiments sont ornés de grandes arabesques rouges et bleues encadrant un cartouche quadrilobé au monogramme marial couronné.A l’extrémité ouest du collatéral est implanté à 45° un puissant clocher-porche à contreforts angulaires. Cette disposition, tout à fait exceptionnelle, est d’une grande puissance plastique. On peut toutefois la rapprocher de la façade ancienne de l’église Saint-Ouen de Rouen, connue par un relevé de l’architecte Grégoire en 1838, qui était encadrée par deux tours également placées à 45° par rapport à l’axe de l’édifice. Une sacristie carrée s’ouvre au nord de la travée orientale du bas-côté. Sur son linteau bombé, on lit l’inscription : F.F.P. NIC. LE SAUX 1828.La maîtresse-vitre à six lancettes trilobées surmontées d’un réseau flamboyant à soufflets et mouchettes, comporte une traverse horizontale, qui peut dénoter une influence du style perpendiculaire anglais.Au sud, la chapelle seigneuriale des Lannion, de plan presque carré (6,10 m sur 6,20 m) ouvre sur le chœur par une grande arcade symétrique à celle du bas-côté nord et, à droite de celle-ci, par une porte à l’archivolte richement sculptée de choux et fleurons et surmontée d’un blason. P. Chardin, au XIXe siècle, y avait reconnu les armes des Lannion, qui se disaient issus en ramage des anciens sires d’Avaugour, comtes de Lannion : d’argent à trois merlettes de sable, au chef de gueules chargé de trois quintefeuilles d’argent. Au-dessus a été placé le Christ en croix en bois polychrome qui devait surplomber le jubé. Le mur oriental du porche sud était épaulé par un contrefort qui s’est trouvé intégré dans la chapelle des Lannion, où il reçoit la retombée de deux arcs de décharge. Une fenêtre rectangulaire à traverse, éclairant jadis la salle haute du porche, est percée dans sa travée sud. A droite de la baie qui éclaire à l’est la chapelle des Lannion, comme dans le mur sud de la première travée de la nef, ont été ménagés des lavabos à crédence. Un beau bénitier en granit, surmonté d’une accolade à fleuron, est creusé dans le pan de mur à droite de la porte de la chapelle seigneuriale. Le porche sud, d’une profondeur de 6,50 m pour une hauteur de 5 m à la clé, est composé de deux travées voûtées d’ogives, dont les clés portent des écus. En 1905, l’intérieur présentait un badigeon rouge à faux joints blancs, qualifié d’ignoble par l’architecte Émile Brunet. A gauche de l’entrée, une porte en arc brisé dont l’archivolte est ornée de choux frisés et se termine en accolade à fleuron, donne accès à l’escalier en vis qui dessert la petite salle de l’étage, dotée d’une cheminée, faisant office de secrétairerie. Sur une pièce maîtresse de la charpente, on aurait relevé la date 1573. Sur les murs est et ouest, quatre culots sculptés portent des statues modernes : dans la première travée, à gauche, un personnage barbu accroupi ; à droite, une corbeille florale ; dans la seconde travée, deux anges portant des écus. A la clé de l’arc à ressauts multiples ouvrant sur la chapelle, un écu incliné surmonté d’un heaume est porté par deux lions en granite gris ; de part et d’autre, deux culots végétaux.

Ordonnance extérieure

Construite en grand appareil de granit rose à petits grains de Saint-Samson et à gros grains de La Clarté, la chapelle occupe un emplacement exceptionnel dominant la baie qui relie la pointe de Perros à Ploumanac’h. Elle est actuellement couverte en ardoises de Sizun, mais la couverture d’origine, dont on a retrouvé des échantillons dans les combles, était en ardoises épaisses de La Roche-Derrien (noires), de Saint-Efflam (mordorées) et de Locquirec (vertes), posées à l’aide de chevilles sur un lit d’argile ou de mortier. L’élévation sud est marquée par la juxtaposition des pignons du porche et de la chapelle des Lannion, plus élevé que son voisin. Encadré par des contreforts angulaires à ressauts, le porche s’ouvre par un portail en arc brisé garni d’une clôture en menuiserie ajouré du XVIIe siècle. Au-dessus du portail, de part et d’autre du fleuron de l’accolade, deux bas-reliefs d’une grande qualité d’exécution représentent à gauche la Déploration du Christ, à droite l’Annonciation. Ils sont à mettre en rapport avec le décor du porche sud de Runan, antérieur de quelques années. A l’étage, la fenêtre à meneau et croisillon de la secrétairerie est encadrée par deux emblèmes héraldiques : à droite, un écu chargé de trois fasces est encadré par deux lions qui soutiennent un heaume taré de profil et cimé d’une aigrette de plumes ; à gauche, deux lions portent un heaume ayant pour cimier une tour à laquelle est suspendu un écu en bannière chargée de trois fasces. Au-dessus de la fenêtre, un niche abrite une statuette de la Vierge à l’Enfant. Sur la face sud-ouest de la tour d’escalier accolée au porche et couverte d’un toit de pierre à l’impériale, deux lions ( ?) portent un écu. La chapelle seigneuriale est éclairée par une baie flamboyante à deux lancettes surmontées d’un réseau à soufflets et mouchettes. L’élévation sud de la nef est des plus simple : deux travées séparées par un contrefort, la première aveugle, la seconde percée d’un oculus inscrit dans une baie en plein cintre.La façade ouest, encadrée par deux contreforts angulaires, frappe par sa muralité. Elle est percée d’un portail en accolade entre deux pinacles, surmonté d’un oculus lui aussi inscrit dans une modeste baie en plein-cintre., Le clocher est une tour carrée contemporaine de la nef, bien que certains auteurs l’aient datée du XVIe siècle. Construite au nord-ouest du bas-côté nord, elle est implantée à 45°, si bien que ses contreforts angulaires se trouvent rigoureusement orientés. Sa partie basse est composée d’un porche d’entrée d’une travée carrée voûtée d’ogives. Le portail, qui apparaît muré sur les photographies anciennes, a été rouvert par l’architecte des Monuments historiques Bernard Haubold en 1909. A la clé du portail est sculpté un lion tenant l’écu écartelé, chargé de trois croissants, de la famille de Coëtréven. On accède à la plate-forme par un escalier situé dans une tourelle polygonale demi-hors-œuvre ménagée dans l’angle formé par la tour et la nef. La flèche à six pans dont les arêtes sont soulignées d’un boudin, du XVIIe siècle, est construite en granite gris. L’ensemble culmine à une quarantaine de mètres. L’élévation nord se compose de deux travées entre la tour et la sacristie. La première est percée d’une porte, avec à la clé un écu porté par un lion (ou un personnage très érodé ?), la seconde d’un oculus inscrit dans un baie plein cintre, formule décidément affectionnée par le maître d’œuvre de l’édifice.Bâtie pour l’essentiel grâce aux largesses de deux familles de l’entourage ducal, la chapelle de la Clarté constitue un précieux jalon de l’épanouissement des formes flamboyantes en Trégor, dans les années centrales du XVe siècle. La disposition singulière de son clocher en fait un unicum dans l’architecture du temps.

Philippe Bonnet. 2010

dessinateur