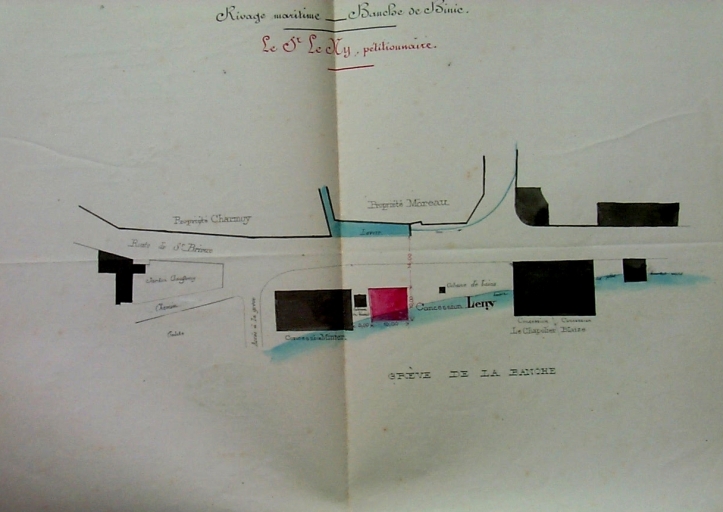

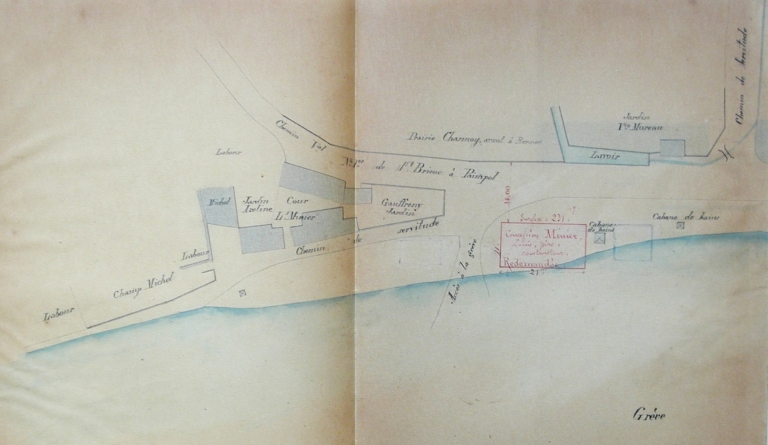

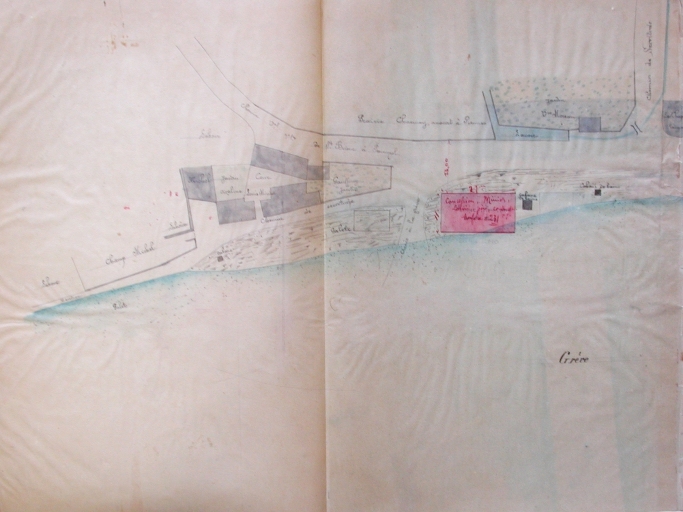

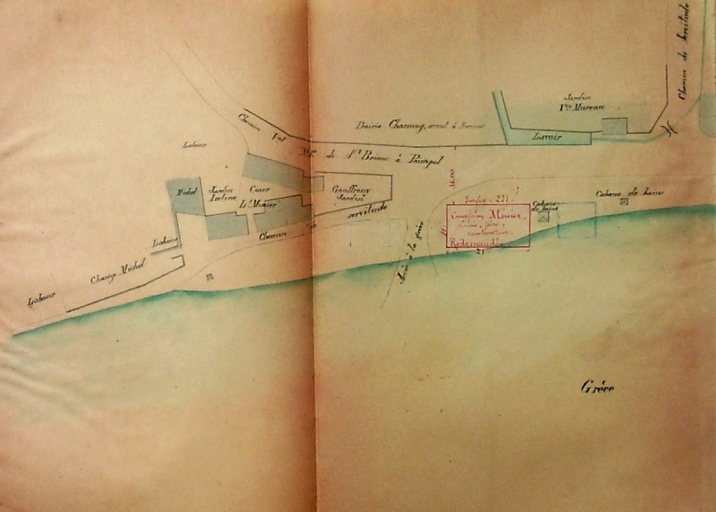

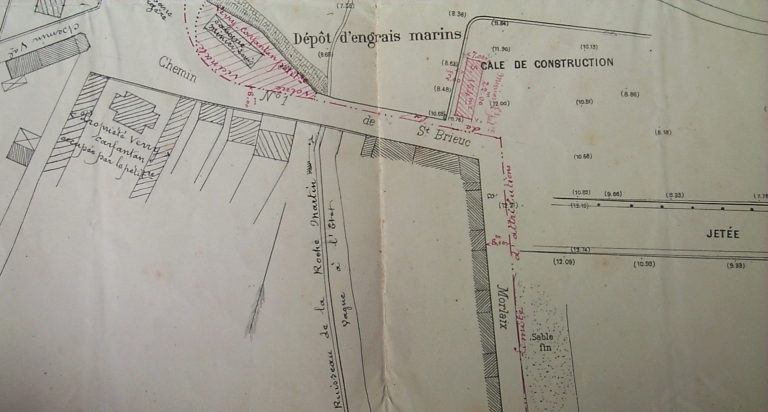

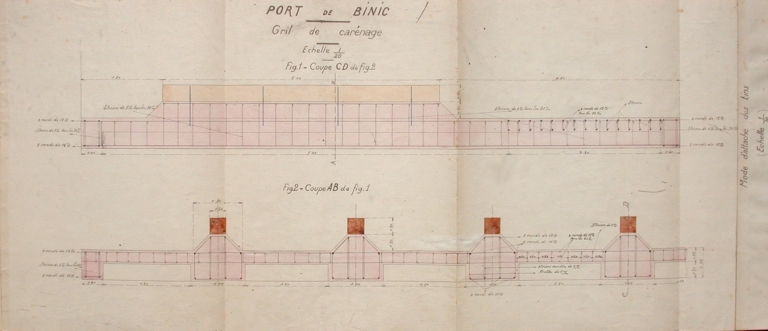

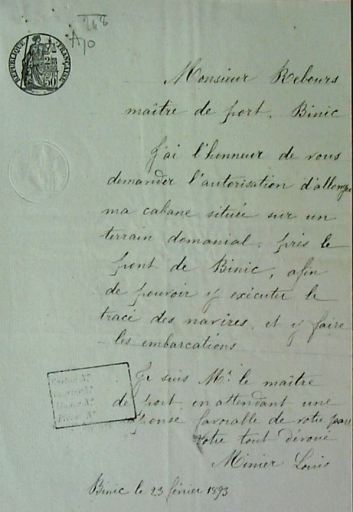

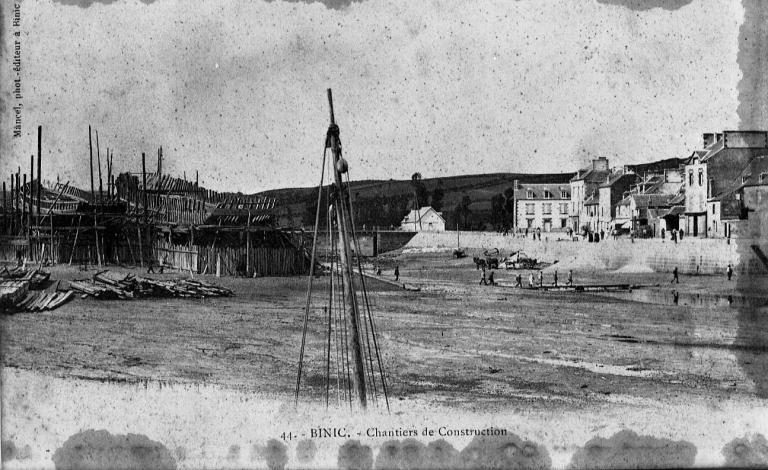

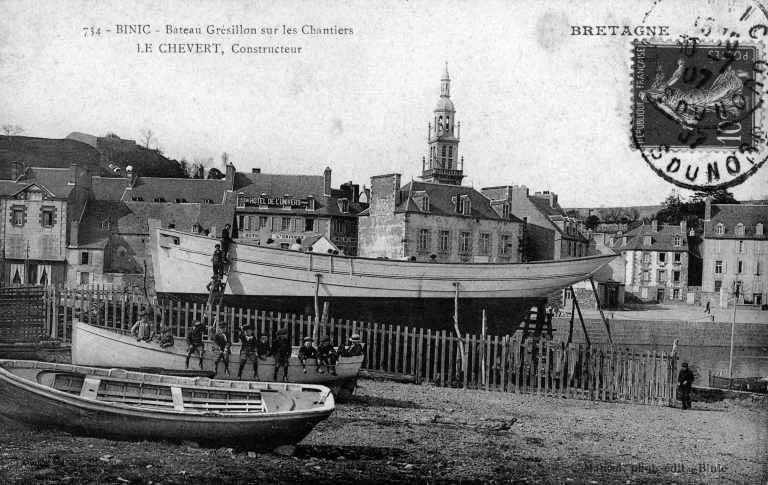

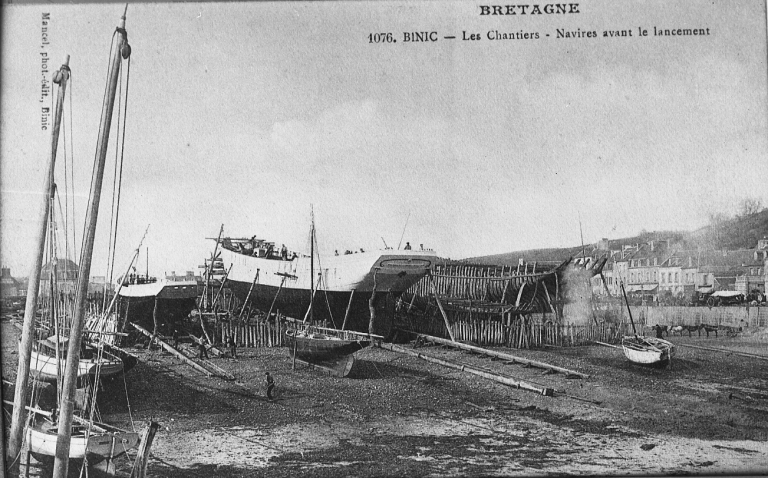

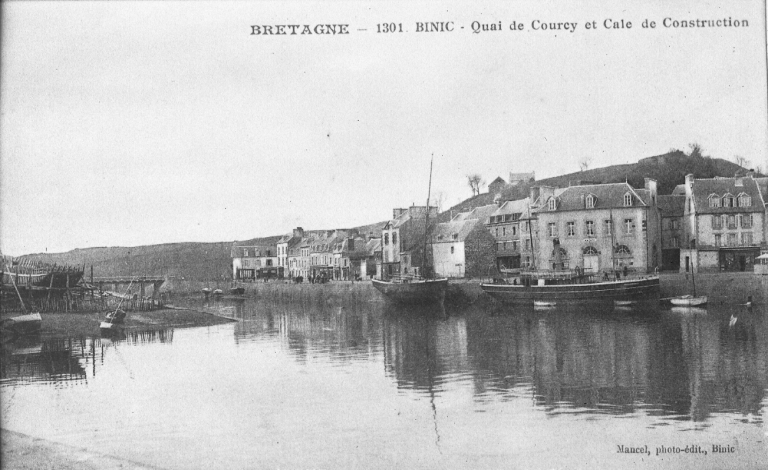

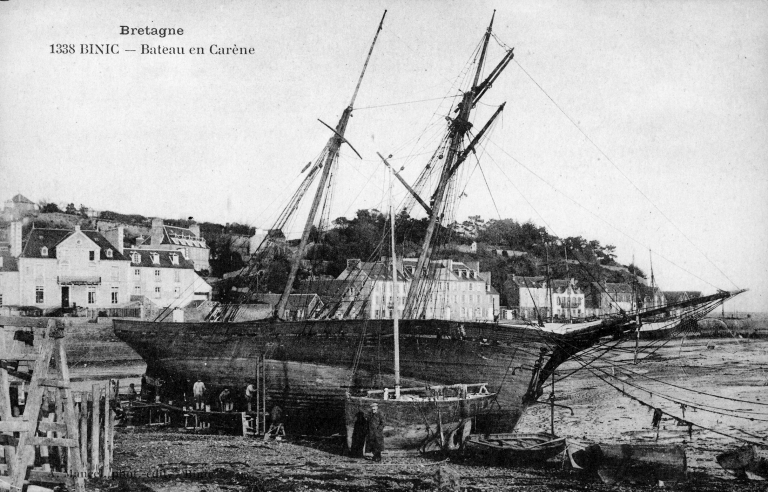

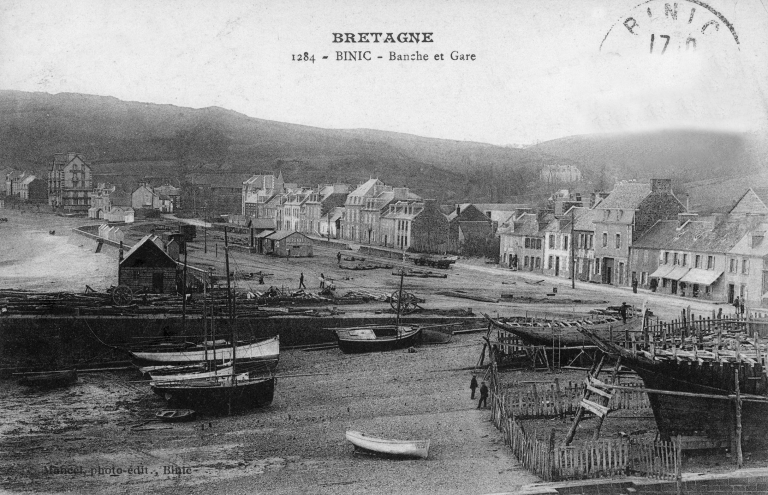

Les chantiers navals Les premiers chantiers navals qui alimentaient la flottille de grande pêche et de cabotage avec les baraques des calfats et des menuisiers s'abritaient au pied de la falaise (actuel quai Jean Bart), des forges également, dés la 16ème siècle, alors que les navires en réparation, venaient s'échouer, à grande marée, en amont, dans les marécages situés derrière la chaussée de la Banche. Tout au long du 19ème siècle, les chantiers navals sont installés sur la Banche et utilisent la vieille cale de construction pour construire et lancer les navires. Louis Minier dirigeait le chantier naval de la Banche en cette fin du 19ème siècle, relayé ensuite par Chevert et Ollivier. En 1848, un mur de soutènement est réalisé autour de la cale de construction. Pendant la 2ème décennie du 20ème siècle, la construction navale décline en même temps que la grande pêche et en raison de la guerre, pour redémarrer ensuite avec la commande d'une dizaine de navires pour l'armement binicais et d'autres armements. En 1920, Le chantier de construction navale de Binic emploie 81 ouvriers et construit cette même année 3 bateaux, totalisant 678 tonneaux (sources : statistiques des pêches ISTPM), alors qur Paimpol dispose pour ses 2 chantiers de seulement 15 ouvriers. Les navires de pêche, de plaisance et de cabotage viennent en carénage et en réparation dans le port-refuge de Binic. Le chantier Chevert se modernise en 1913 avec l'acquisition de 2 scies à ruban et d'une machine à vapeur de 25 chevaux, pour le cintrage du bois. Il faut 3 mois pour construire un caboteur de 200 tonneaux ou une goélette islandaise de 250 tonneaux. Les voiles sont réalisées dans les ateliers paimpolais (Dauphin). Le chantier emploie une quarantaine d'ouvriers pendant le 1er quart du 20ème siècle. Le navire "La Mascotte", goélette islandaise de l'armement Le Suavé-Galerne, de 33 m de long, est lancée le 12 février 1910. Le Chevert et Ollivier, associés jusqu'à la guerre, se séparent ensuite. Ollivier reste seul directeur du chantier jusqu'en 1919. Le chantier naval binicais est alors repris par Renoux et Sarcey, qui disposent d'un autre chantier au Légué. Ils construisent des navires en tous genres, autant pour la pêche et le cabotage que pour la plaisance : des goélettes de 150 à 200 t, des chalutiers de 30 à 40 t.. Le chantier posséde une scierie à vapeur, une fabrique de poulies, une forge, un atelier de galvanisation, un magasin de voilerie et gréements, ainsi qu'un atelier de réparations navales. Le vieux chantier est détruit en 1951. Les deux derniers charpentiers sont Lionnais et Jean-Louis Royer. Les deux derniers navires construits à Binic sont des trois-mâts-goélettes : en 1923, la "Flora" pour un armateur malouin Perrigault, et en 1924, le "Lieutenant-Boyau", qui devait couler en Islande le 12 mars 1935 (d'après les recherches historiques de Christian Querré et de Philippe Leribaux). Entre 1920 et 1922, les armateurs de Binic, avec l'appui de la commune et de la Chambre de commerce souhaitent réaliser un gril de carénage, afin de pouvoir redoubler les nombreux navires qui viennent en réparations dans le port. L'ouvrage en projet serait construit contre le parement ouest de l'éperon qui s'avance à l'entrée du vieux port : une plateforme sur laquelle reposeraient des tins. Cependant, l'administration refuse d'accorder la concession nécessaire à cet établissement (AD 22, S Suppl. 90).

- inventaire préliminaire, Binic

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communes littorales des Côtes-d'Armor - Etables-sur-Mer

-

Commune

Binic-Étables-sur-Mer

-

Lieu-dit

la Banche

-

Précisions

commune fusionnée après inventaire Commune inventoriée sous le nom de Binic

-

Dénominationsusine de construction navale

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 19e siècle

- Principale : 1er quart 20e siècle

- Principale : 2e quart 20e siècle

Les chantiers navals étaient en plein air sur la Banche et disposaient d'ateliers, hangars en bois à proximité de la cale de construction.

-

État de conservationdétruit

-

Techniques

- menuiserie

-

Statut de la propriétépropriété d'une société privée

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

Documents d'archives

-

AD Côtes d'Armor. Série S Suppl. 90. Construction d'un gril de carénage, 1920-22.

Bibliographie

-

QUERRE, Christian, LERIBAUX, Philippe. Souvenirs de Binic (1900-1960). Binic : éditions du Dahin, 2004.

p. 193-197 -

QUERRE, Christian. Binic, port du Goëlo. Binic : Editions Dahin, 1987.

p. 255

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales