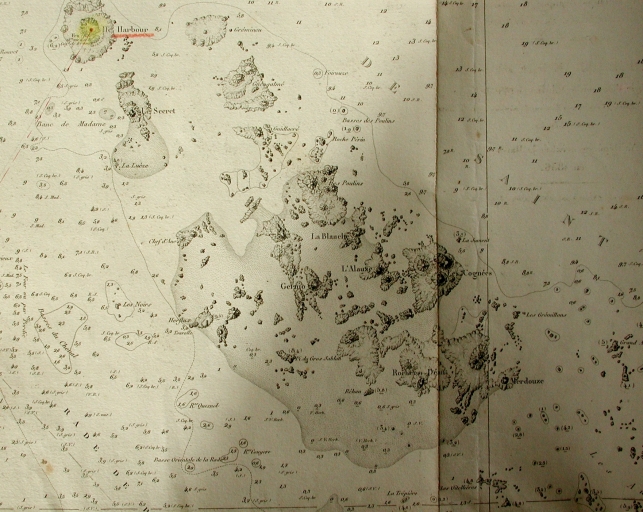

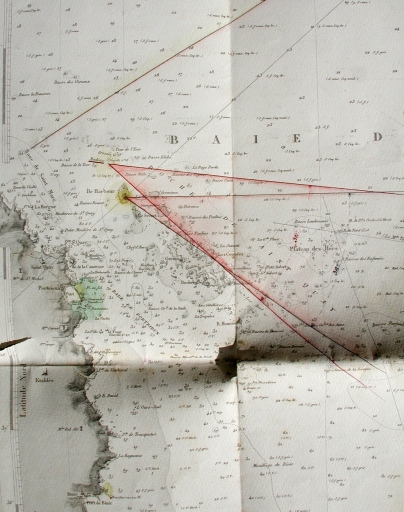

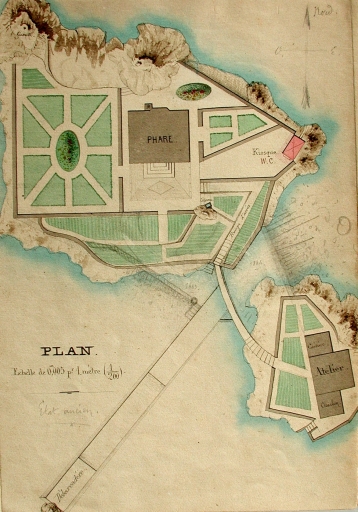

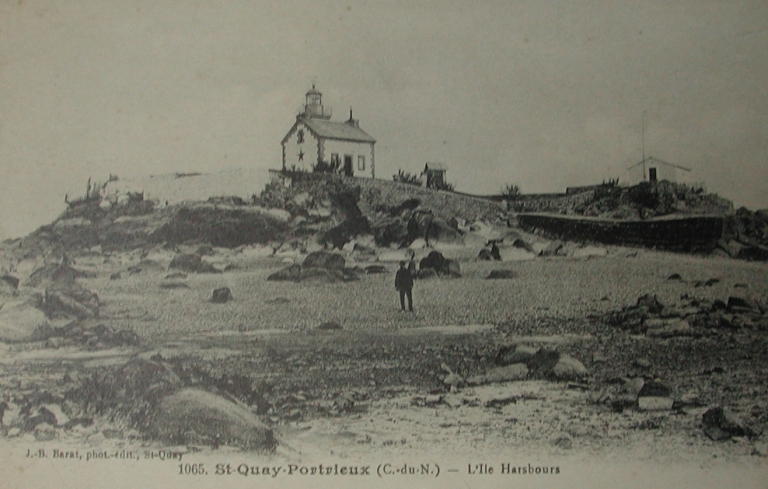

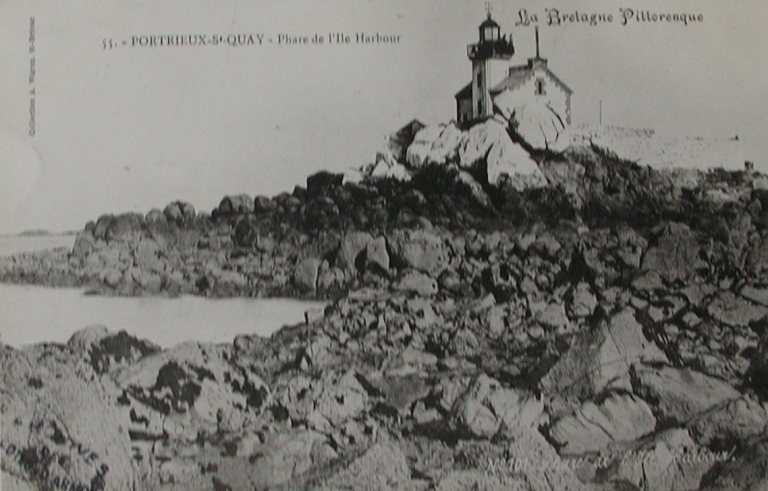

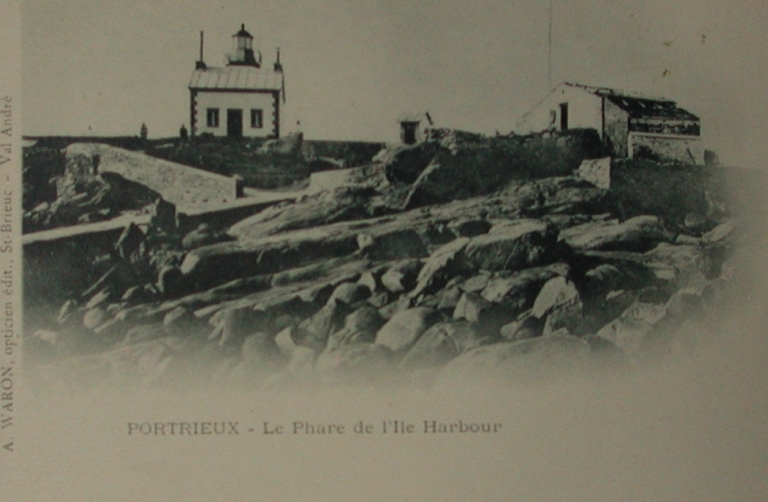

L'Île Harbour, est appelée "Insula Herbora", selon les deux interprétations suivantes : pour l'une, seule île recouverte de végétation de la baie, pour l'autre, elle prit le nom de son ancien propriétaire, une famille de pêcheurs : "l'île à Rebours". Le site d'implantation du phare appartient au domaine maritime. Il y avait à l'origine trois constructions dont deux furent détruites. La fonction de ce phare est de signaliser le danger des écueils des roches de Saint-Quay et l'entrée de la rade de Portrieux. Le feu devait éclairer la passe étroite qui sépare les îles St-Quay du continent, qui représente la seule voie maritime praticable de la baie pour les navires qui se rendent aux ports de Portrieux, Binic, St-Brieuc, Dahouët et Erquy, en passant entre ces îles et les rochers des grands et petits Léjon. Ce furent les armateurs de la baie de St-Brieuc, qui firent l'avance des sommes nécessaires à l'administration pour achever la construction dans les meilleurs délais. En 1890, un rapport mentionnait que "le feu fixe de 5ème ordre de l'île Harbour ne présente qu'un intérêt secondaire pour la navigation depuis surtout l'allumage des feux de Portrieux et du Grand Léjon. Cependant, à raison de sa situation isolée en mer, il nécessite des dépenses élevées pour son entretien qui est confié à trois gardiens. Ces dépenses paraissent hors de proportion avec les services rendus". Ce fut la raison pour laquelle, on décida de faire l'essai d'un feu fonctionnant automatiquement, de façon permanente de jour et de nuit. La tentative s'avéra concluante, ce qui permit d'étendre ce dispositif à d'autres feux, dont Binic et Portrieux. Le feu des îles de St-Quay, au sommet nord-ouest de l'île Harbour, a été édifié en régie par le service des Phares et Balises entre 1847 et 1850, allumé le 6 mai 1850. Le feu fonctionnait au gaz de St-Marcet à l'origine. La maison-phare fut gardienné jusqu'en 1891 ; il est aujourd'hui automatisé. Considéré à l'origine comme un feu de 5ème ordre, il fut transformé en feu permanent en 1891. En 1928, les marins du "Syndicat des marins de Sous la Tour" à Plérin, réclamèrent sans succès, que la portée du feu soit plus faible, afin de ne pas le confondre avec les feux de terre. Le feu fonctionnait à cette époque au gaz d'acétylène dissous. Le feu fonctionne aujourd'hui grâce à l'énergie éolienne et à l'énergie solaire. Jean Dufour, menuisier de profesion, fut l'un des gardiens du phare au début du 20ème siècle. Selon la tradition orale, il aurait aménagé l'enclos en jardin potager et commencé à décorer les murets de motifs géométriques avec des coquillages.

- inventaire préliminaire, Saint-Quay-Portrieux

- (c) Inventaire général, ADAGP(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communes littorales des Côtes-d'Armor - Etables-sur-Mer

-

Commune

Saint-Quay-Portrieux

-

Cadastre

Domaine Public maritime

-

Dénominationsphare

-

Période(s)

- Principale : 2e quart 20e siècle

-

Dates

- 1850, daté par travaux historiques

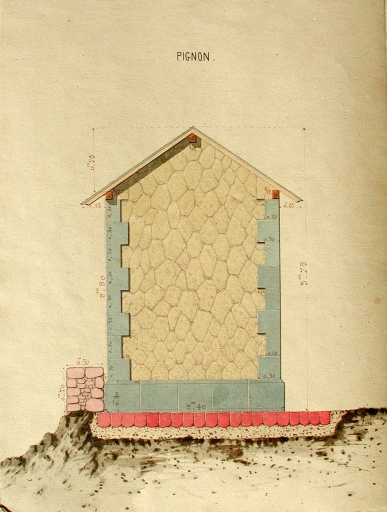

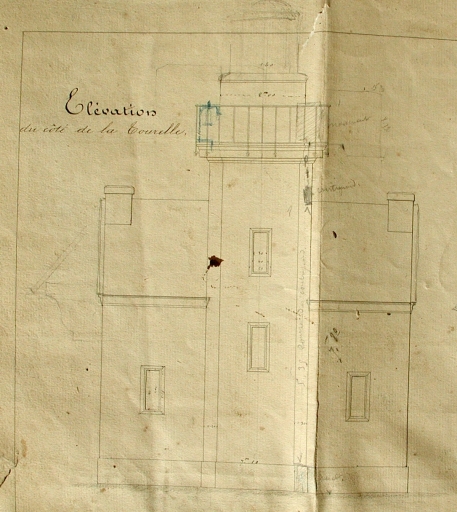

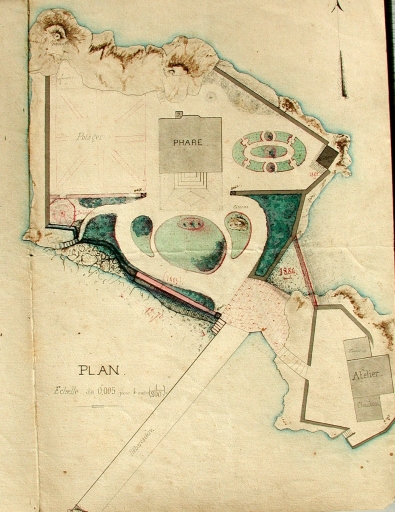

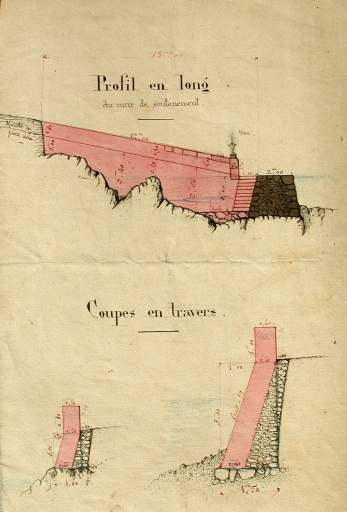

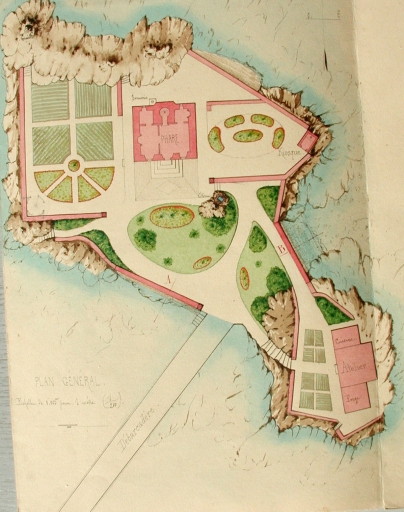

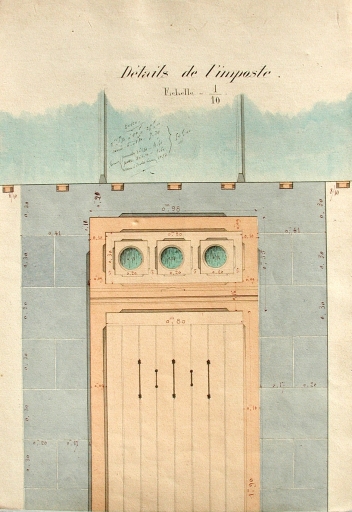

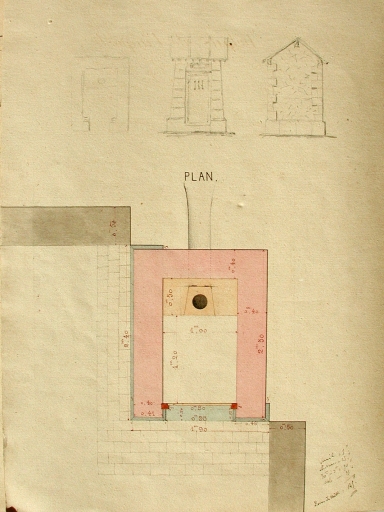

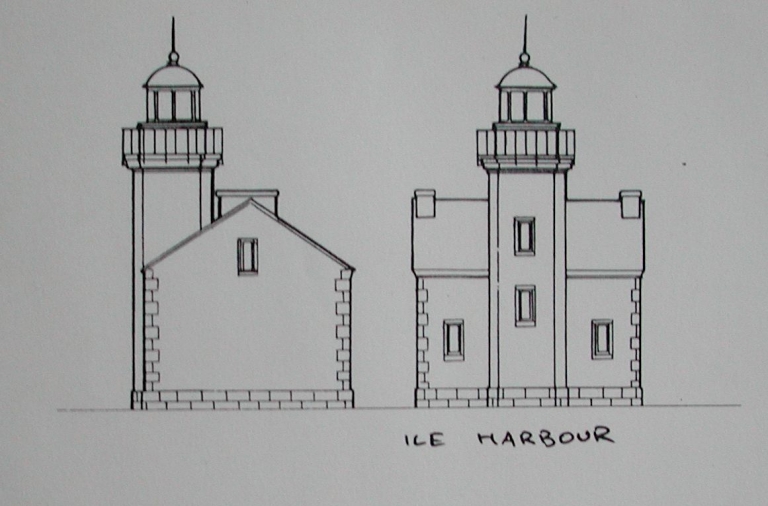

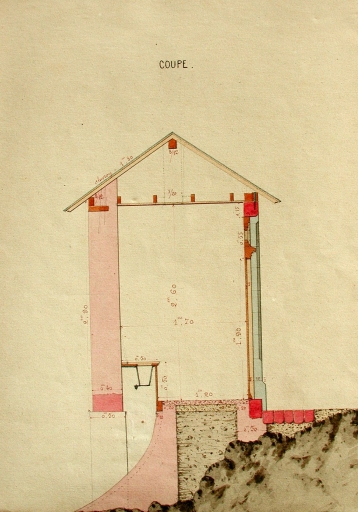

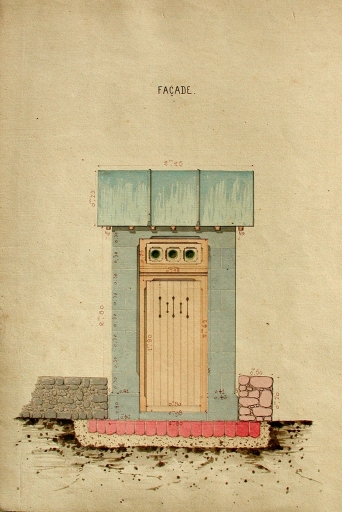

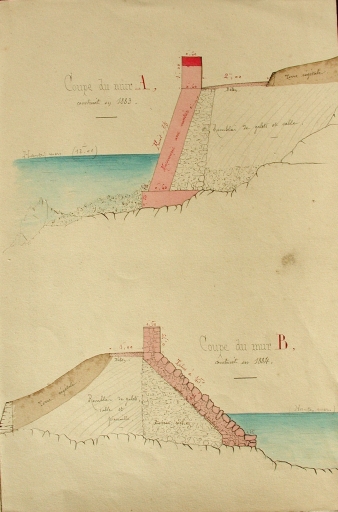

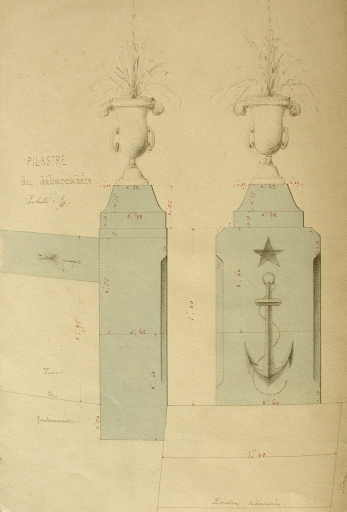

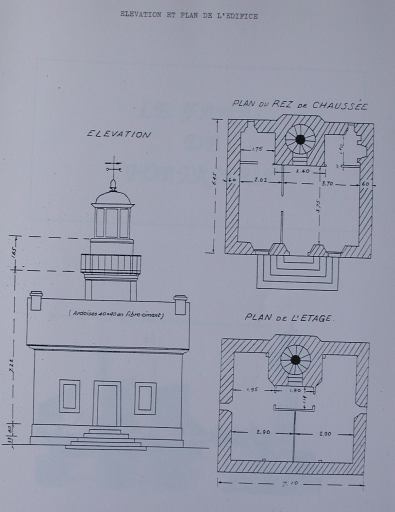

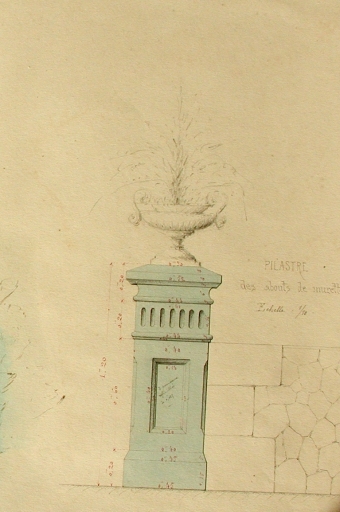

L'île Harbour est un îlot rocheux situé à 1, 8 km du rivage de Saint-Quay-Portrieux, face à la pointe de Saint-Quay encore appelée la pointe du sémaphore. Cette île, surmontée d'un feu datant de 1850 marquant l'archipel des îles Saint-Quay, est la plus haute de son archipel et la seule à abriter de la végétation. L'îlot a une superficie d'environ 25 ares. Le fanal de St-Quay est situé sur l'îlot Harbour, au large de St-Quay-Portrieux, à 1 mille et demi de la côte (2 km), au milieu de la chaîne de récifs portant le nom de 'Îles de St-Quay, protégeant les trois anses de la station balnéaire. Le fanal se compose d'une tourelle octogonale engagée dans un petit bâtiment de forme carrée de 7 m sur 7 m., comportant 3 ouvertures principales au sud (2 fenêtres et une porte) et 2 petites ouvertures à l'est et à l'ouest (fenêtres). Le bâtiment dispose d'un sous-bassement de 1 m de hauteur en pierres taillées de granite gris, avec 5 marches. La tour supportant la lanterne est entourée d'une balustrade. La maison accolée était destinée au logement du gardien. L'ensemble de l'édifice a un plan au sol globalement carré. La tourelle surmonte le faîtage de la maison sur sa façade postérieure. La hauteur de l'édifice au niveau du sol est de 13 m. A l'Ouest du phare, un enclos (autrefois jardin) de 25 m de côté est aujourd'hui en friches. La tour carrée a été construite en maçonnerie de pierres apparentes (granite gris), encastrée sur un bâtiment rectangulaire, avec chaînes d'angles. La maison-phare et sa tourelle sont peints en blanc pour la partie inférieure, avec partie supérieure rouge. On peut remarquer l'inscription en rouge sur fond blanc "Harbour" sur la façade Nord et le dessin d'une étoile peinte de couleur rouge sur la façade ouest (avec une seule petite ouverture). La lanterne peinte de couleur rouge est située sur la tourelle. Le feu domine de 5, 50 m le niveau des plus hautes mers, mais un écrêtement, nécessité par la forme irrégulière du rocher, a abaissé ce niveau de 1 m, de sorte que le pied de l'édifice se trouve à 0, 50 m. Remarques : les gardiens ont décoré avec des coquillages incrustés dans le ciment les murets et les escaliers extérieurs. Les deux pilastres en granite rose, au bout de la rampe d'accès, sont sculptés avec une ancre de marine et l'étoile du service des phares. La rampe d'accès est réalisée en moellons de granite avec un chapeau plate en pierre taillées (granite). Les murs de soutènement le l'enclos Est mesurent 5 m de hauteur. L'ancien kiosque a disparu. Le belvédère sud-est, où étaient situés les atelier, mesure environ 3 m sur 4 m avec un muret de 0, 80 m de haut. La cale débarcadère est construite en moellons de granite, avec un revêtement en ciment. Elle mesure 35 m de long, 3 m de large et 2, 50 m de hauteur avec une pente de 5%.

-

Murs

- granite

- béton

- moellon

-

Toitsciment amiante en couverture

-

Plansplan carré régulier

-

Couvertures

- toit à deux pans

-

Énergies

- énergie solaire

- énergie éolienne

-

État de conservationbon état

-

Techniques

- maçonnerie

-

Statut de la propriétépropriété de l'Etat

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

Le phare de l'Île Harbour mérite d'être signalé comme une architecture littorale faisant partie du patrimoine des Phares et Balises. Aucune transformation architecturale n'est intervenue sur ce fanal depuis sa construction au siècle dernier. Cette maison-phare mériterait aujourd'hui de trouver une fonction complémentaire à son usage de signalisation, afin que le bâtiment puisse être habité et entretenu régulièrement, et servir doublement les navigateurs (gîte marin pour les randonneurs côtiers).

- (c) Inventaire général, ADAGP(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général, ADAGP(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général, ADAGP(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général, ADAGP(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général, ADAGP(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général, ADAGP(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général, ADAGP(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général, ADAGP(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général, ADAGP(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général, ADAGP(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général, ADAGP(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général, ADAGP(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général, ADAGP(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général, ADAGP(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général, ADAGP(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général, ADAGP(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général, ADAGP(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général, ADAGP(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général, ADAGP(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général, ADAGP(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général, ADAGP(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général, ADAGP(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général, ADAGP(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général, ADAGP(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général, ADAGP(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général, ADAGP(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général, ADAGP(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général, ADAGP(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général, ADAGP(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général, ADAGP(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général, ADAGP(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général, ADAGP(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général, ADAGP(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général, ADAGP(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général, ADAGP(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général, ADAGP(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général, ADAGP(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général, ADAGP(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général, ADAGP(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général, ADAGP(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général, ADAGP(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général, ADAGP(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général, ADAGP(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général, ADAGP(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général, ADAGP(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général, ADAGP(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général, ADAGP(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général, ADAGP(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général, ADAGP(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général, ADAGP(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

Documents d'archives

-

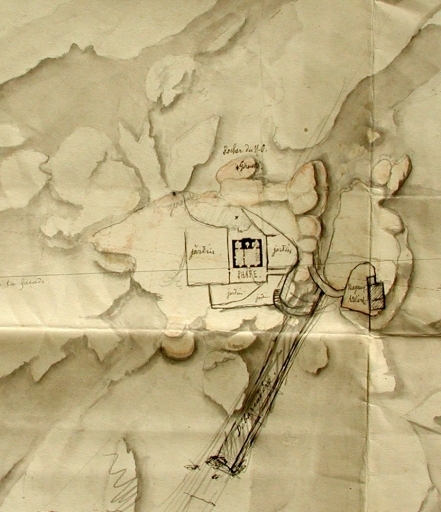

AD Côtes d'Armor. Série S ; sous-série S art. 588. Fanal de l'Ile Harbour : plan de la rade de Portrieux, premiers plans 1846-1851.

-

AD Côtes d'Armor. Série S ; sous-série Supplément 588. Plan : phare de l'Île Harbour (1897) et fanal de Portrieux (1846-1851).

Bibliographie

-

AMICEL, Corinne. Inventaire des phares et fanaux des Côtes d'Armor. Rennes 2 : Université de Haute Bretagne, maîtrise d'histoire, sous la direction de Jean-Yves Andrieux, 1995.

-

FICHOU, Jean-Christophe, LE HENAFF, Noël, MEVEL, Xavier. Phares, histoire du balisage et de l´éclairage des côtes de France. Douarnenez : Editions Le Chasse-Marée/Armen, 1999.

-

PELAUD, M. Ports maritimes de la France. Notices sur les ports des baies de Saint-Brieuc et du Guildo et des parages voisins. Ministère des Travaux Publics : Imprimerie nationale, 1878.

Documents figurés

-

AD Côtes-d'Armor : Fi, non coté, fonds Barat : collection de vues du Portrieux, photographies noir et blanc, datées de la fin du 19ème siècle à 1920 par Jean-Baptiste Barat, photographe, né en 1855.