Le manoir de la Chesnaye-Taniot, une résidence parlementaire ?

Une dynastie parlementaire

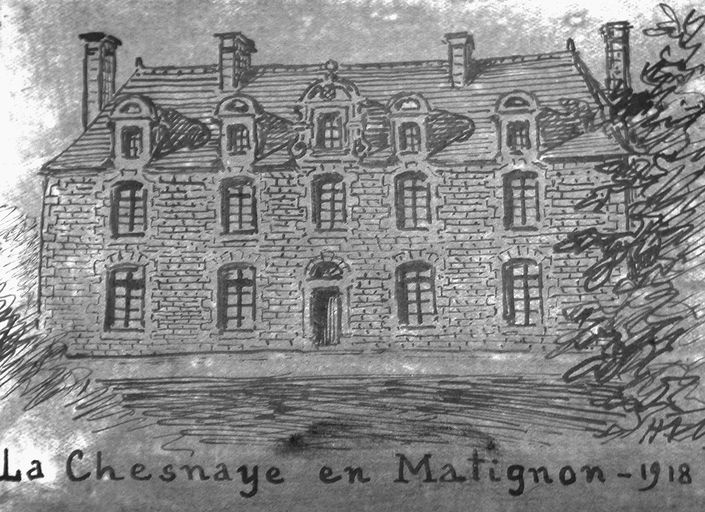

Le manoir de la Chesnaye-Taniot constitue un témoignage architectural significatif de l'ascension sociale et du pouvoir des parlementaires bretons au 17e siècle. Sa construction et son histoire s'inscrivent pleinement dans la dynamique d'affirmation sociale de la noblesse de robe, dont l'influence croissante s'exprimait notamment à travers leurs résidences.

Louis de Tréméreuc, commanditaire de la construction du manoir, incarne parfaitement cette aristocratie parlementaire. Issu d'une famille noble d'ancienne extraction remontant au 12e siècle, maintenue comme telle lors de la réformation de la noblesse bretonne en 1668, il renforce sa position sociale et économique par son alliance matrimoniale avec Guyonne Goret en 1670. Cette union lui apporte la fortune nécessaire pour acquérir en 1673 un office de président aux requêtes au Parlement de Bretagne, qu'il échange ultérieurement pour une charge de conseiller qu'il exerce jusqu'à son décès en 1689. Sa trajectoire illustre les stratégies d'ascension sociale typiques de cette période, combinant patrimoine familial ancien, alliances matrimoniales avantageuses et acquisition de charges parlementaires prestigieuses.

La succession parlementaire se poursuit avec Toussaint de Cornulier, époux d'Anne-Louise de Tréméreuc, héritière principale du domaine. Sa carrière au Parlement de Bretagne est particulièrement brillante, progressant de la fonction de conseiller et commissaire (1682-1693) à celle de président à mortier (1688-1727), l'une des charges des plus éminentes de cette institution. Son fils, Charles-René de Cornulier, perpétue cette tradition parlementaire en occupant successivement les fonctions de conseiller et commissaire (1715-1728) puis de président à mortier (1727-1738). Cette continuité familiale au sein du Parlement de Bretagne sur trois générations témoigne de l'importance des stratégies dynastiques au sein du Parlement de Bretagne.

Les alliances matrimoniales tissées autour des propriétaires successifs du manoir dessinent un réseau d'influence parlementaire étendu. Outre la lignée principale des Tréméreuc-Cornulier, on observe des connexions avec d'autres familles parlementaires comme les La Noue, les Denyau et les Boylesve. La famille La Moussaye, qui prit possession du domaine ultérieurement, entretenait également des liens avec l'élite bretonne, notamment les Visdelou et les Lorgeril.

Une architecture qui correspond à la vie d'un parlementaire

L'architecture et l'aménagement du manoir reflètent précisément les ambitions et le statut social de ces parlementaires. L'estimation considérable de 44 500 livres mentionnée dans l'assiette du douaire de Françoise Pépin atteste de l'investissement financier important consenti pour cette demeure. Sa conception architecturale, inspirée des malouinières, témoigne à la fois du lien des propriétaires avec le milieu financier et de leur maîtrise des dernières tendances architecturales.

Le vaste salon d'apparat du premier étage constitue l'expression la plus manifeste de cette dimension parlementaire. Son traitement architectural soigné, avec ses lambris de chêne, ses panneaux classiques, ses voussures à haut relief et ses pilastres d'ordre ionique, créer un cadre approprié à la fonction de représentation sociale inhérente au statut de conseiller puis de président à mortier au Parlement. Cet espace permettait à Louis de Tréméreuc de recevoir dignement ses pairs et d'affirmer visuellement sa position dans la hiérarchie sociale.

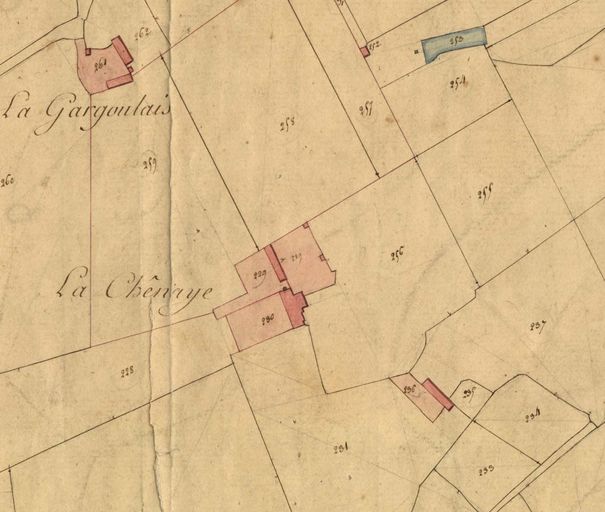

Les archives révolutionnaires de saisie offrent un éclairage précieux sur l'étendue du domaine de la Chesnaye-Taniot à la fin du 18e siècle. Le manoir principal s'inscrivait au cœur d'un ensemble comprenant trois métairies (Prébien, Gargoulais et Ville-Marqué), constituant un patrimoine foncier considérable évalué à 36 366 livres. Cette assise territoriale confirme le statut social éminent des propriétaires et assure les revenus nécessaires au maintien de leur rang.

Le manoir de la Chesnaye-Taniot témoigne ainsi de la manière dont l'architecture domestique sert les stratégies d'affirmation sociale de la noblesse parlementaire bretonne. Sa conception associe les exigences de représentation liées à la fonction parlementaire et les influences architecturales régionales.

(Enquête thématique régionale, Inventaire des demeures parlementaires en Bretagne - les châteaux de parlementaires en Côtes-d'Armor, Flavie Dupont, 2025)

Etudiante à l'Université Rennes 2, master 2 Histoire, civilisations et patrimoine double parcours Histoire et Sciences-sociales et parcours Médiation du Patrimoine de l'Histoire et des Territoires.

Dans le cadre d'une étude sur les châteaux parlementaires costarmoricains pour la réalisation d'un mémoire de recherche historique sur les châteaux habités par des parlementaires bretons. En partenariat avec l'association VMF et la Région Bretagne.