Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

- inventaire préliminaire, Louannec

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communes littorales des Côtes-d'Armor - Perros-Guirec

-

Commune

Louannec

-

Lieu-dit

Nantouar

-

Cadastre

1984

A

52

-

Dénominationsphare

-

Appellationsfeu d'alignement et directionnel de Nantouar

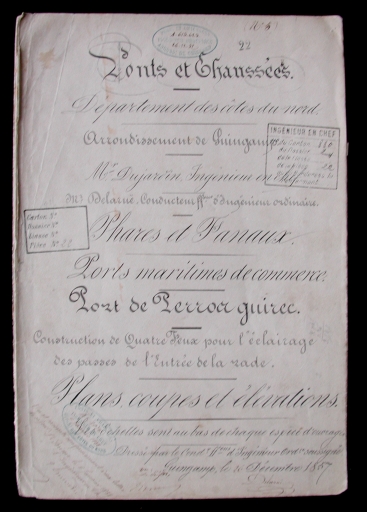

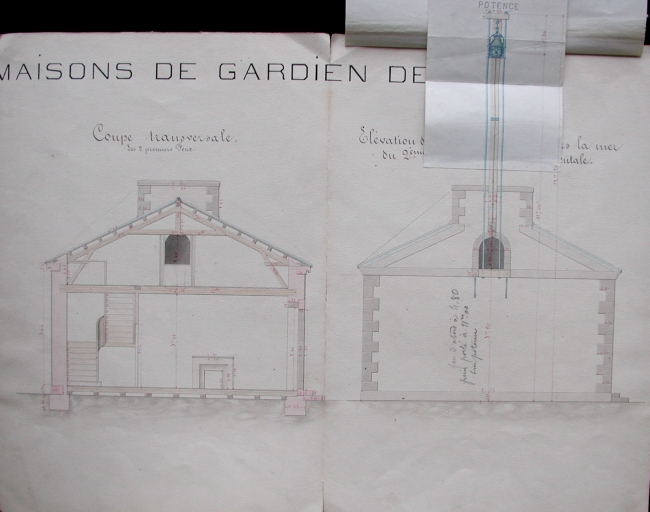

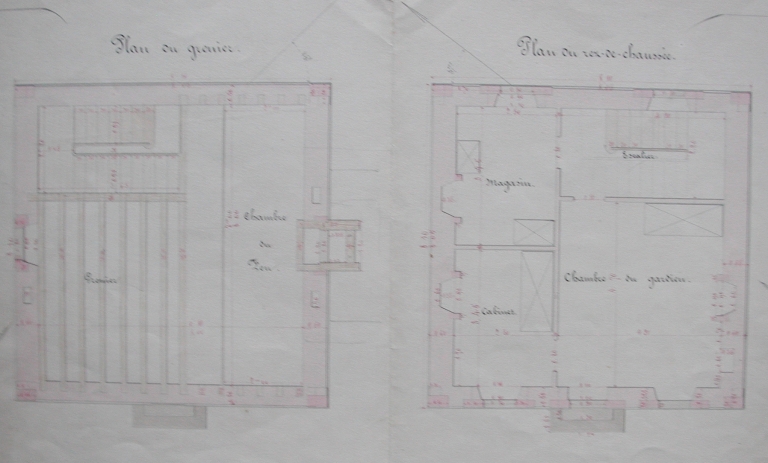

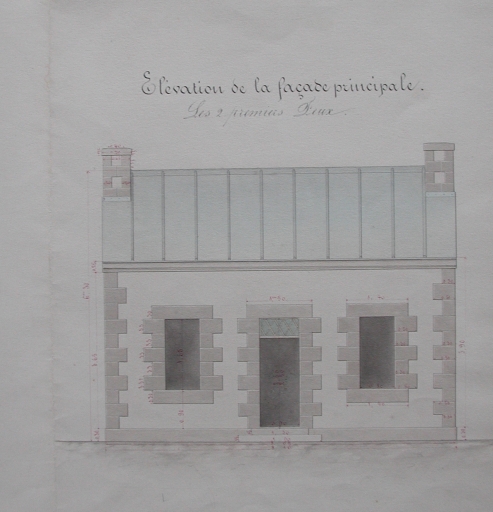

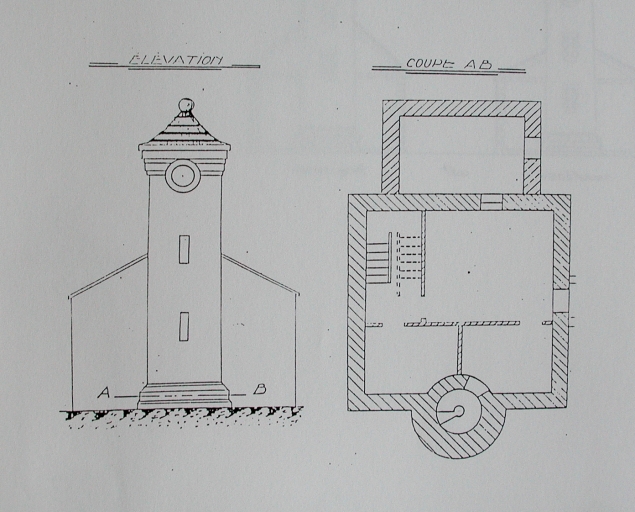

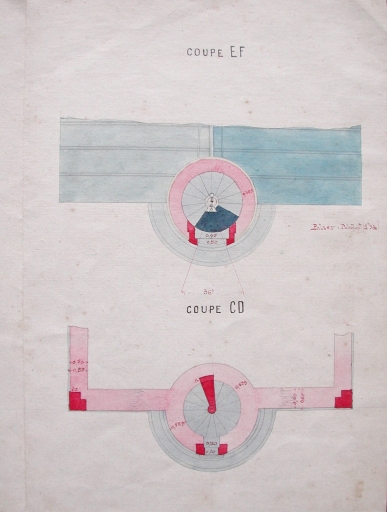

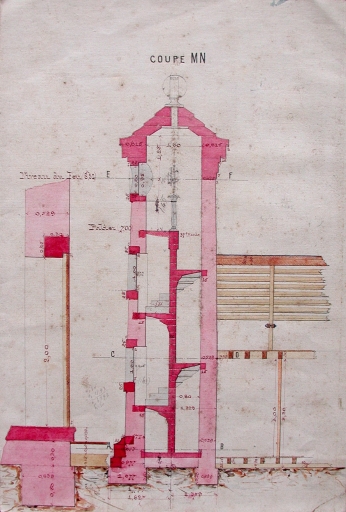

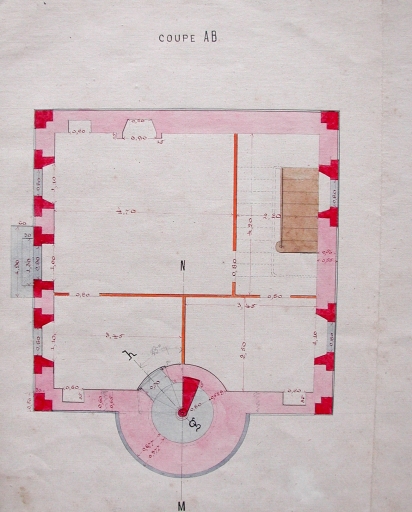

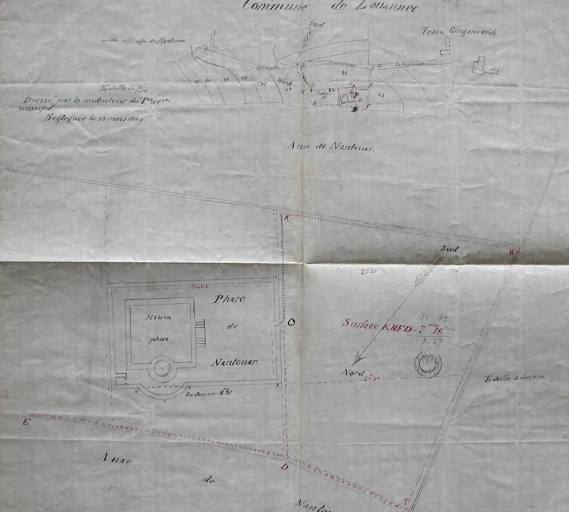

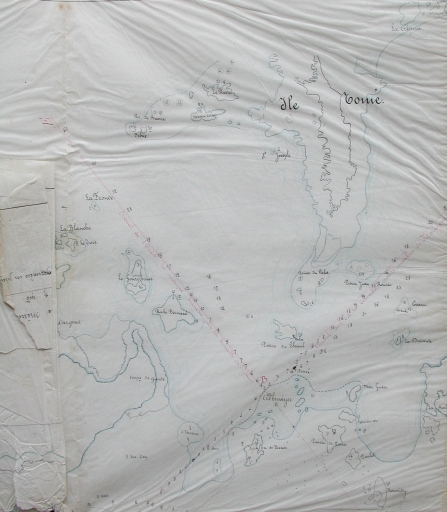

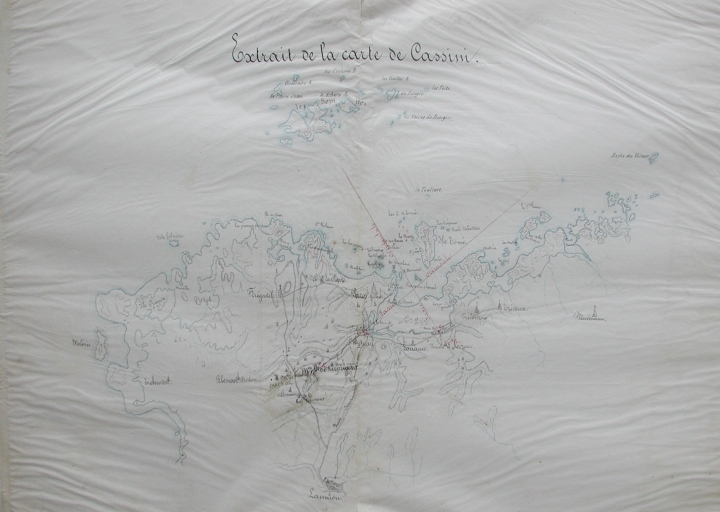

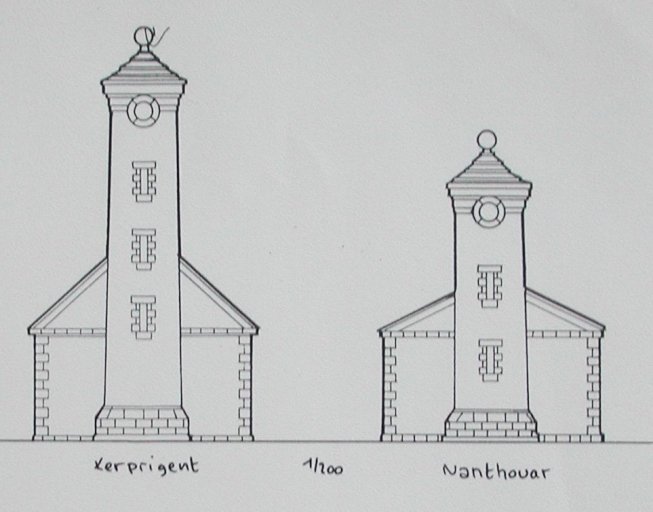

La rade de Perros sera équipée à partir de 1860 des feux d´alignement de Nantouar, Kerjean, Kerprigent, du Colombier d´après les plans des ingénieurs Dujardin et Delarue. Les bâtiments seront construits sur un même type, décliné en fonction de la hauteur de la tour. Un bâtiment, annexe ou accolé, comprenait les locaux d´habitation des gardiens. Les travaux de construction débutèrent en 1859 et s'achevèrent en 1860. Il n'occasionnèrent aucune difficulté du fait de la situation à terre de la tourelle. C'est l'entreprise Prigent qui se vit adjudiquer l'exécution des travaux. Pour cela, il employa 24 maçons et 30 manoeuvres. Le feu de Nantouar balise la passe de l'Ouest en alignement avec le feu de Kerjean au 142°. Les transformations architecturales : En 1882, un rapport propose la transformation des feux de Nantouar et de Kerprigent. En effet, ces deux feux construits en 1860 étaient munis de lanternes suspendues à l'extrémité d'une potence placée en dehors de la maison. Il en résultait des extinctions dangereuses pour la navigation de nuit. Aussi, pour améliorer les conditions de service des fanaux, les ingénieurs vont proposer de placer chacun des feux dans une tourelle à demi-engagée dans le pignon des maisons-phares construites originellement, maisons semblables de par leur forme et leurs dimensions mais dont la distribution intérieure était inversée. Le type de tourelle qui va être adopté est semblable à celui du feu de Kerjean, type offrant une grande facilité de visite et d'allumage. Chaque tourelle devait avoir son centre à l'intersection de l'arête extérieure du mur du pignon et de l'axe longitudinal de la maison. Chacun des feux serait placé derrière une ouverture en œil de bœuf, ménagée au sommet de la tourelle. Le toit et l'escalier de la tourelle vont être réalisés en granit, matériau qui ne demande que très peu d'entretien. De plus, cette nouvelle construction permettait d'ajouter au logement du gardien assez petit, la chambre de service située dans le grenier de la maison. Ce projet de modification des fanaux a été accepté par le Ministre en février 1883 et les travaux réalisés dans le courant de la même année. Il fallut dans un premier temps démolir une partie du pignon nord de la maison de gardien. Le pignon a été démoli perpendiculairement sur une largeur de 1,90 mètre de chaque côté de l'axe longitudinal de la maison. Les parties détruites du pignon ont été reconstruites en même temps que la tourelle s'élevait afin de relier parfaitement la maçonnerie du pignon à celle de la tour. En janvier 1884, les tourelles sont achevées et les nouveaux appareils mis en place. En 1889, un rapport projette la construction de magasins aux huiles séparés du logement dans différents phares à terre des Côtes d'Armor : le Rosédo, le Paon, Coatmer, Port-la-Chaîne, Saint-Antoine, le Colombier, Kerprigent, Kerjean, Ploumanac'h et Nantouar, Auparavant, le magasin aux huiles était placé à l'intérieur du logement de famille du gardien, ce qui pouvait amener par suite d'imprudence non seulement des accidents ménagers mais aussi la destruction de l'édifice et du phare lui-même. Le projet mentionne aussi, pour les phares du Rosédo, du Paon, de Coatmer, de Nantouar, du Colombier, la construction de lieux d'aisance faisant jusque là complètement défaut. Dans le courant de l'année 1890, le projet fut approuvé. Ainsi, on construisit une annexe pour cellier et buanderie, placée en appentis contre le pignon opposé à celui de la tourelle circulaire, à droite de la porte d'entrée. Cette nouvelle construction permit d'augmenter à nouveau la surface habitable du logement.

Modification d'éclairage du feu : En 1911, on renforça l'éclairage du fanal en installant un feu catoptrique avec un réflecteur de 0,50 mètre d'ouverture, muni d'une lampe à deux mèches en remplacement de l'ancien feu fixe de direction blanc, constitué d'un réflecteur de 0,29 mètre d'ouverture et d'une lampe à une mèche. En 1944, le dispositif d'éclairage fut détruit par les troupes d'occupation. On ralluma le feu en 1946 et on en profita pour l'électrifier (4 occultations toutes les 12 secondes). Le feu est définitivement éteint en 1976 après modification du feu de Kerjean. Jean Quéré est le dernier gardien en poste. La propriété des Phares et Balises était occupée pendant la saison par des pensionnaires du comité des oeuvres sociales de la D.D.E. Cependant, construit très proche du littoral, cet édifice était directement menacé par la remontée des eaux. La commune avait déjà donné l'alerte depuis que le mur d'enceinte avait cédé sous la pression des vagues. Mais, le coût des restaurations, comprenant des travaux d'enrochements trop élevés pour la commune et la DDE, obligea la vente du phare. La maison-phare de Nantouar fut achetée par un particulier, J. M. Perche, architecte à Rennes en février 1994 à l'issue d'une vente aux enchères publiques qui s'est déroulée à la petite mairie de Louannec. Le nouvel acquéreur s'est engagé à financer les travaux d'enrochement prévus par la Direction Départementale l'Equipement, travaux achevés aujourd'hui. Cependant, les récentes tempêtes de mars 2008 ont encore fait reculer la micro-falaise sur laquelle repose le phare et le sentier côtier. Les enrochements ont été en partie déchaussés et des brèches ont été creusées dans le loess du bord de la falaise, au niveau du sentier et mur d'enceinte du phare, pouvant mettre en péril à terme l'édifice lui-même. "Dans le cas du Phare de Nantouar, le seul moyen efficace de lutter contre le recul du trait de côte, si on ne veut pas transformer ce saillant en môle rocheux artificiel profondément ancré (ce qui serait réalisable, mais très coûteux), est de placer à une vingtaine de mètres en avant un massif rocheux artificiel (un amas de gros blocs, simulant un massif naturel) auquel puisse s'accrocher un tombolo de galets qui créerait, devant le phare, et là seulement, une saillie du trait de côte" (proposition du professeur Pinot, Rapport du SMVM de la baie de Lannion et sur la côte de Granit Rose, 1993).

-

Période(s)

- Principale : 3e quart 19e siècle

- Principale : 4e quart 19e siècle

-

Dates

- 1860, daté par source

- 1890, daté par source

-

Auteur(s)

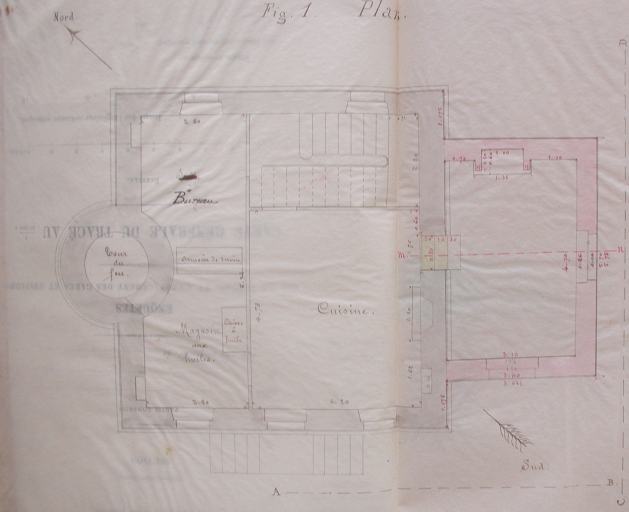

- Auteur : ingénieur attribution par source

Le fanal de Nantouar est situé à l'extrémité sud-est de la rade de Perros-Guirec, sur le rivage de l'anse de Nantouar à moins de 10 mètres en arrière de la laisse des plus hautes marées. Le passage situé sur la parcelle de "Tachen ar Couin", long de 47 m, a été acheté en 1857 par l'administration des Phares L'anse de Nantouar se trouve en contrebas et au nord de Louannec. Il est par ailleurs construit à 700 mètres environ en aval du feu de guidage de Kerjean avec lequel il formait jusqu'en 1976, date de son extinction, un alignement signalisant la passe occidentale de la rade de Perros-Guirec. Descriptif détaillé de l'édifice Le plan-masse : II s'agit d'une maison de gardien en maçonnerie de forme carrée avec une tourelle circulaire de 1, 60 m de diamètre, à demi engagée dans le pignon faisant face à la mer. Un appentis en maçonnerie est accolé au mur-pignon opposé. Il présente un retrait assez important par rapport à la façade principale et une hauteur moindre. Son toit pentu s'appuie sur le mur du pignon juste en dessous du bandeau. L'ancien fanal est situé dans un enclos ceint d'un mur en maçonnerie. Au sud-est se trouve un petit bâtiment construit en fibro-ciment. Les dimensions principales de l'édifice : Le bâtiment servant de logement possède une longueur de 8 mètres sur une profondeur de 8 mètres. Sa hauteur est de 4,20 mètres, mesurée du sol jusqu'au-dessus de la corniche. Le vide intérieur de la tourelle cylindrique est de 1,80 mètre. Les longères se composent chacune d'un massif de fondation de 0,50 mètre de profondeur, d'un socle de 0,30 mètre de hauteur, d'un mur vertical de 3,65 mètres de hauteur, d'une corniche de 0,25 mètre de hauteur sur 0,15 mètre de saillie. Les pignons se composent chacun d'un massif de fondation de 0,50 mètre de profondeur, d'un socle de 0,30 mètre de hauteur, d'un mur vertical de 3,65 mètres de hauteur, d'un bandeau de 0,25 mètre de hauteur sur 0,05 mètre de saillie faisant le retour de la corniche, d'une aiguille de 1,40 mètre et d'une cheminée de 1,22 mètre de hauteur. La tourelle ayant la même forme que celle de Kerprigent est néanmoins moins élevée. Elle est composée d'un socle de 0,90 mètre de hauteur totale composée d'une première partie cylindrique de 0,30 mètre de hauteur et 1,75 mètre de rayon, d'une deuxième partie en retrait de 0,10 mètre sur la première de 0,35 mètre de hauteur, d'un chanfrein concave de 0,25 mètre de hauteur, d'un demi tronc de cône ayant à la base inférieur 1,35 mètre et à la base supérieure 1,30 mètre de rayon. Au-dessus du niveau de l'étage, le fût a à la base inférieure 1,35 mètre et à la base supérieure, au niveau du feu, 1,20 mètre. Elévation et distribution intérieure par niveau : La construction est donc composée d'une tourelle cylindrique supportant l'appareil d'éclairage et d'une maison à deux niveaux ayant servi au logement du gardien à laquelle est accolé, en pignon, un appentis à un niveau servant de cuisine. Le logement, constitué de deux niveaux est composé au rez-de-chaussée de quatre pièces dont une est placée dans l'appentis et de la cage d'escalier. La pièce située dans l'appentis est à usage de cuisine. Les trois autres pièces situées dans le logement principal étaient destinées pour la plus grande à la salle commune mesurant 4,70 mètres sur 4,20 mètres et pour les deux autres ayant la même dimension 3,45 mètres sur 2,50 mètres à un cabinet pour le gardien et à un magasin pour les huiles et le matériel du fanal. A l'étage, on trouve deux chambres mansardées auxquelles on accède par un escalier droit à deux volées. La tourelle cylindrique à demi engagée dans le pignon et au centre de celui-ci est occupée par un escalier à vis, à noyau plein terminé par une marche palière. Les circulations et les ouvertures : La façade principale est tournée vers le nord-ouest. Elle présente une porte d'entrée en son milieu, encadrée par deux fenêtres de mêmes dimensions, fenêtres répétées à l'arrière de l'édifice. L'appentis placé contre le pignon de droite est en retrait de la façade principale et possède sa propre porte d'entrée vitrée en façade. Dans ce même pignon, au-dessus du toit de l'appentis, se trouve une ouverture en oeil de boeuf de 0,40 mètre de rayon. Elle est placée juste au-dessus du bandeau, au niveau de l'aiguille du pignon et sert à éclairer la chambre située à l'étage. La tourelle circulaire présente deux fenêtres rectangulaires placées l'une au-dessus de l'autre, du côté de la mer, et servant à éclairer l'escalier intérieur. Au-dessus, au sommet de la tourelle et à l'origine de la corniche est pratiqué un oeil de boeuf devant lequel était placé l'appareil d'éclairage. On accède à la porte d'entrée au moyen d'un petit perron muni d'une balustrade. La porte d'entrée donne directement accès à la salle commune située à droite du logement. Cette pièce permet d'accéder à différentes pièces : à la cuisine située plus à droite dans l'appentis, à l'une des deux petites pièces situées à gauche qui est par ailleurs celle par laquelle on accède à la tourelle et au fond du logement à la cage d'escalier. A gauche de la cage d'escalier s'ouvre la deuxième petite pièce. On accède à l'étage par un escalier droit à double volée muni d'une rampe. Les matériaux de mise en oeuvre : Dans la tourelle, le soubassement, le couronnement, les pieds-droits et les linteaux des ouvertures sont en pierre de taille. Le reste de la maçonnerie est en moellons ordinaires recouvert d'un enduit au ciment blanchi à la peinture. Dans le logement, le socle et les marches extérieures, les chaînes d'angles, le pourtour des portes, des fenêtres et de l'oeil de boeuf, la corniche, le bandeau du pignon et la tête de cheminée sont en pierre de taille. Sont en pierre de taille dans l'appentis, les chaînes d'angles et le pourtour de la porte d'entrée. Les pierres de taille de granit proviennent des carrières de l'Ile Grande. Le reste de la maçonnerie ordinaire et les parements extérieurs sont en moellons ordinaires recouverts d'enduit au ciment blanchi à la peinture, donnant un aspect lisse à la construction. Seules les chaînes d'angles et les encadrements des ouvertures sont en maçonnerie de pierres de taille grises apparentes concourant à un effet décoratif. Le toit du logement est à double pente et le toit de la tourelle est conique. La couverture du logement est en ardoises et de la tourelle en granit taillé.

-

Murs

- granite

- ciment

- pierre de taille

- moellon

-

Toitsardoise, granite en couverture

-

Plansplan centré

-

Couvertures

- toit conique

-

Énergies

- énergie électrique

-

Typologiesla typologie des maisons phares se retrouve dans l'architecture modélisée des maisons-phares de la côte bretonne

-

État de conservationbon état, menacé

-

Techniques

- maçonnerie

-

Statut de la propriétépropriété d'une personne privée

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

Situé sur le front de mer dans l'anse de Nantouar et accessible à pied par le GR 34, le phare de Nantouar représente une architecture littorale particulièrement bien conservée et symbolique de la signalisation maritime en Côtes d'Armor. Cependant, les attaques répétées de la mer sur une côte fragilisée, peuvent mettre en péril l'édifice.

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

Documents d'archives

-

Archives départementales des Côtes-d'Armor : S

AD Côtes d'Armor. Série S, Supplément, Art. 610. Plans et descriptif du phare de Nantoir, 1857, 1882, 1890.

Bibliographie

-

AMICEL, Corinne. Inventaire des phares et fanaux des Côtes d'Armor. Rennes 2 : Université de Haute Bretagne, maîtrise d'histoire, sous la direction de Jean-Yves Andrieux, 1995.

-

FICHOU, Jean-Christophe, LE HENAFF, Noël, MEVEL, Xavier. Phares, histoire du balisage et de l´éclairage des côtes de France. Douarnenez : Editions Le Chasse-Marée/Armen, 1999.

-

PINOT, Jean-Pierre. Rapport sur l'évolution du littoral autour de la Baie de Lannion et sur la côte de Granit Rose. SMVM de la Baie de Lannion. Brest : UBO, Laboratoire de Géographie de la Mer, 1993.

-

PRIGENT, Guy. Phares et Balises, catalogue de l'exposition "Phares et Balises", Château de la Roche-Jagu, 2002, . Rennes : Editions Apogée, 2002.

Annexes

-

Le programme d'éclairage de la rade de Perros-Guirec en 1856

-

Côtes des sources iconographiques

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales