Mise en valeur du marais de Drouet et de poldérisation de terrains en baie de Lancieux : (texte proposé par Guy Prigent)

Transcription de la conférence de Guy de Sallier Dupin, donnée en avril 2008 à Saint-Cast-le-Guildo.

Si la masse paysanne vit sur des exploitations de superficie généralement modeste, de lopins de terre pour certains, une autre classe sociale rêve de grands espaces à conquérir. Nous allons assister entre 1760 et la Révolution à l´apparition d´aristocrates ou de bourgeois fortunés, parfois résidant à l´extérieur de la Bretagne, qui sous couvert de philanthropie, puisque participant au bien commun comme ils le disent, voient une occasion de placer avantageusement leurs capitaux dans des opérations de mise en valeur des terres incultes, les unes en landes, les autres en marais.

Il faut préciser que le 18ème siècle est un siècle où se manifeste une forte pression démographique, d´où la nécessité absolue d´accroître le volume des subsistances. Nous observons dans ces moments l´existence de grands projets : la poldérisation de 800 ha dans l´anse d´Yffiniac par le maître de requêtes Le Fèbvre de la Brulaire, originaire d´Anjou, le défrichement de centaines d´hectares sur les Landes du Méné par le sieur Dugué-Laubrière, originaire du Maine, remplacé pour cause de décès par le sieur Le Marchand Duménil, originaire de Normandie, de même une superficie importante de landes sur les paroisses de Pléneuf et de Plestan par sieur Baudoin, maître de requêtes, propriétaire du domaine du Guémadeuc à Pléneuf qui confie cette opération à son régisseur, Jean le Dosseur.

C´est également l´époque où des personnes éclairées, qu´on appelle physiocrates, vont s´intéresser à la modernisation de l´agriculture. Ils n´ignorent pas les résultats obtenus dans les Flandres, en Lombardie et en Angleterre. D´ailleurs, certaines régions françaises ont commencé à en suivre l´exemple. La Bretagne, de par sa situation géographique et par l´absence de bonne voies de communication, se trouve tenue à l´écart de ce progrès. L´objectif des physiocrates bretons est de propager les nouvelles méthodes culturales et d´élevage. Pour atteindre ce but, ils créent en 1775 la Société d´Agriculture, du Commerce et des arts de Bretagne dont le siège est Rennes. Cette société produit des mémoires destinés à stimuler ceux qui envisageraient de se lancer dans des opérations d´envergure soit de défrichement de landes soit de dessèchement de marais. Ils sont d´ailleurs encouragés par le gouvernement qui les exonère d´impôts sur une longue période.

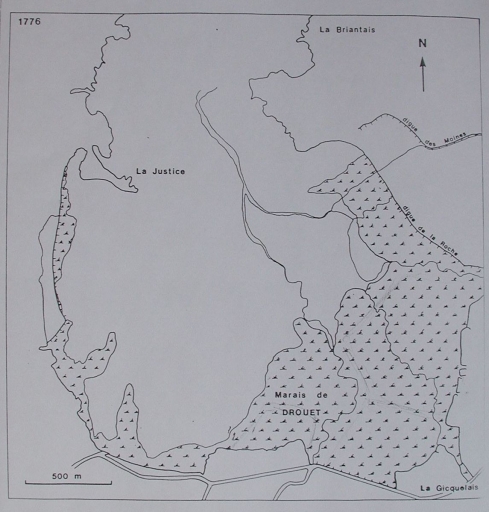

Au moment où se déroule la bataille de Saint-Cast, en 1762, le paysage est demeuré immuable depuis des temps immémoriaux. Ce n´est que vers 1776 que ce paysage va se modifier sur un secteur, le marais de Drouet que j´ai choisi à votre intention.

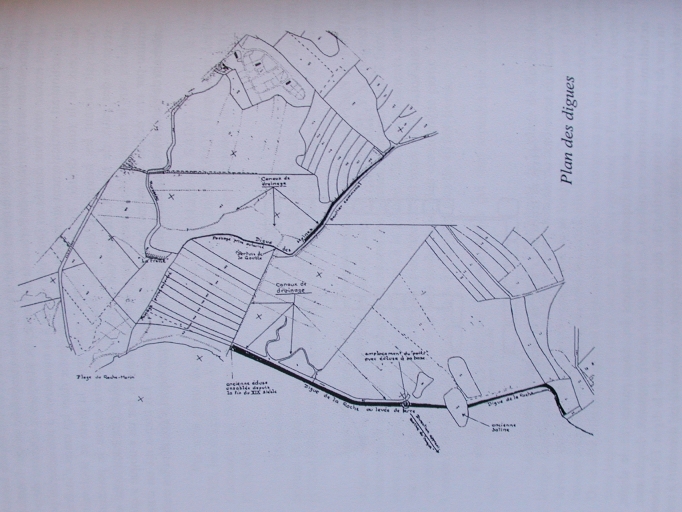

Supposons que nous sommes au milieu du 18ème siècle. Nous empruntons la route qui relie Lamballe à Dinard et plus précisément entre Trégon et Ploubalay où l´on observe une légère dépression formée par la vallée du Drouet, petite rivière qui serpente au milieu du marais. Cette voie emprunte une digue sur le bord de laquelle existe un moulin à mer et sur laquelle passent cavaliers, piétons et charrettes chargées de marchandises, en particulier les toiles, appelées 'Bretagnes', fabriquées aux pays de Quintin, Uzel, Loudéac et transportées vers le port de Saint-Malo avant d´être expédiées vers l´Espagne et ses colonies.

La digue-chaussée sépare deux zones distinctes.

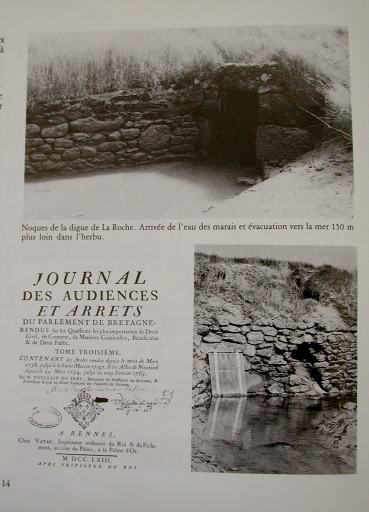

Nous pourrions découvrir alors sur notre gauche des grèves où pousse une végétation halophile, pouvant être recouverte par la mer lors des marées d´équinoxe, jusqu´aux approches du bourg de Ploubalay. Sur ces herbus paissent des moutons, seuls animaux autorisés au pacage sur cette partie maritime, nous découvririons également de nombreux emplacements de salines abandonnées, sauf quelques rares qui restent encore en activité. Au pied de la digue, on peut observer un balbutiement de poldérisation. Si nous nous dirigions vers le nord en longeant le rivage, nous repérerions, située sur la paroisse de Lancieux une digue, appelé digue aux Moines. Elle protège un terrain poldérisé depuis le début du 16ème siècle par les religieux de l´abbaye de Saint-Jacut.

En regardant vers la droite, nous apercevrions une immensité de marais, eux aussi pouvant être envahis par la mer lors des grandes marées. Cet espace est lui-même divisé en deux parties, la première à l´est, est située sur la paroisse de Trégon. Cet espace relève de la seigneurie du Guildo. Durant les saisons, où le marais est accessible paissent des chevaux, des bovins et des ovins.

En 1723, une acte de cession attribue le marais de la rive droite du Drouet à cinq nobles résidants sur le secteur. Il est curieux de savoir qu´ils auront à choisir entre deux solutions : soit s´arranger entre eux pour délimiter la propriété de chacun soit en jouir en commun. Aucune solution ne fut adoptée pour le moment et donc aucune mise en culture n´a été réalisée. La mise en valeur de Drouet sera pour une grande part l´oeuvre de M. de la Mettrie mais sa volonté d´hégémonie sur son étendue sera source de contestations, d´affrontements et d´une cascade de procès qui se prolongeront jusqu´à la Révolution.

Pour notre plus grand plaisir, ce projet ne se réalisera pas sans que nous sachions les circonstances qui l´ont empêché d´aboutir (serait-ce à la suite d´un tollé des riverains comme ce fut la cas pour l´anse d´Yffiniac - cf Sallier Dupin (G. de), Trois siècles de projets de poldérisation de l´anse d´Yfiniac, bulletin des Amis de Lamballe et du Penthièvre, t XXVII, 2000, pp. 121-156).

En 1740, un traité d´association de différents propriétaires, dont les concessionnaires précédents, est signé en vue de réaliser en commun l´édification d´une digue qui permettrait d´assécher le marais en empêchant la mer d´y pénétrer. Peu après, les associés apprennent que la province a l´intention d´en construire une. Inutile d´engager de lourds frais puisqu´une opportunité sans bourse déliée se présente. On attendrait donc.

Il est vrai que le passage actuel est difficile et dangereux, et on ne l´emprunte pas sans risque si l´on en croit certains rapporteurs. Ainsi est-il dit :

Lorsque la mer monte et commence à couvrir la chaussée, les chevaux et les cavaliers ne peuvent y passer sans courir le risque de périr.

Autre observation : Il est encore plus dangereux de passer lorsque la mer se retire parce que les eaux ayant plus de rapidité entraînent avec elles les chevaux et les cavaliers. Plusieurs voituriers ayant tenté le passage dans cet intervalle auraient infailliblement péri sans le secours que les riverains leur ont donné avec beaucoup de difficulté. D´autres y ont péri la nuit.

Un projet est élaboré en 1750, mais ce n´est qu´en 1760 qu´une nouvelle chaussée et un pont muni de trois portes à clapets seront construits.

Le paysage, remarqué précédemment va se modifier.

Tournons nous d´abord du côté de la mer. En 1744 ou 1745, le sieur Péan de Pontfilly, seigneur de La Roche-Glé en Lancieux enclot douze journaux de marais gagnés sur la mer, et en 1749 un autre terrain afféage auprès des moines de Saint-Jacut avec qui il va entrer en procès en 1744-45, procès qui s´éternisera. En 1779, le jugement n'était pas encore rendu.

En 1757, un contrat est passé pour 400 journaux (énorme !) sur les paroisses de Ploubalay et Lancieux entre la seigneurie de Lamballe et un dénommé Jean Ledemour sieur de Kernilien, secrétaire du Roi auprès du Parlement de Bretagne et demeurant à Guingamp. Un délais de trois ans lui est accordé pour la mise en valeur du tiers ou de la moitié du terrain sinon le contrat est déclaré nul, et c´est ce qu´il adviendra.

La zone allant de la chaussée de Drouet au terrain poldérisé de Louis de Pontfilly (jusqu'au ruisseau de Montvoisin) a été convoitée par plusieurs candidats à l'afféagement : les sieurs Ledemour en 1758, Sevoy en 1773 et Friguet en 1778. Ce dernier avait envisagé, comme le sieur de La Mettrie en 1762, de barrer la baie par une digue afin de podériser environ mille journaux. Comme on peut le constater, le projet n'a pas abouti. Le plan cadastral de 1827 montre une zone nommée les 'Marais Neufs' qui semble poldérisée. Mais on ne sait pas qui en est l'auteur.

En 1760-1761, entre en scène un homme du cru, Maurille Choüe de la Mettrie, fils de l´un des trois concessionnaires que nous avons rencontrés précédemment et qui demeure au manoir de La Haute-Mettrie en la paroisse de Trégon. La mise en valeur d´une grande partie du marais de Drouet, côté terre, sera son oeuvre, mais non sans difficulté car il s´affrontera pendant de nombreuses années d´une part à plusieurs particuliers qu´il traitera d´usurpateurs, d´autre part aux recteurs de Ploubalay et de Trégon auxquels il refuse de payer la dîme.

Sa prétention consiste à revendiquer le titre de propriété pour toutes les terres qui, avant de la construction de la digue, étaient recouvertes par la mer et donc relevant de la seigneurie du Guildo. Ces terres avaient été afféagées jadis par son père. La bataille fut longue et rude puisque ce n´est qu´en 1776 qu´il pourra crier victoire grâce à un arrêt de la cour rendu en sa faveur. Mais le procès laissera des traces de rancoeur qui resteront longtemps inassouvis et qui se termineront en tragédie, car Maurille de La Mettrie, à l´occasion des troubles révolutionnaires, sera assassiné en 1796 par un groupe d´individus masqués, (comme on dit la vengeance est un plat qui se mange froid).

M. de La Mettrie ne se contente pas de mettre en culture les terrains qui ont été desséchés grâce à la construction de la digue. Il caresse un projet grandiose, concernant les paroisses de Lancieux, Ploubalay, Trégon et Saint-Jacut, projet consistant à édifier une digue de 2000 mètres de long barrant la baie de Lancieux pour former une vaste étendue apte à être poldérisée. Ce terrain, joint à sa partie terrienne couvrirait 2 à 3000 journaux. M. de La Mettrie compte sur la compréhension du conseil du duché de Penthièvre pour en obtenir la concession qui, selon ses souhaits, lui sera accordée en 1763.

Soutenu par la pensée qu´il est utile à la patrie, il attribue à cette opération de poldérisation une triple vocation : d´abord une vocation économique, parce qu´elle permettra d´abord d´obtenir un accroissement de la production de grains et ainsi de faire, comme il dit, fleurir l´agriculture dans un pays ruiné par la descente des Anglais ; puis une vocation sociale parce qu´elle aidera les pauvres de ce pays en leur procurant du travail ; et enfin une vocation hygiénique, parce qu´elle sera une façon « de rendre tout un canton plus sain, infecté depuis tant de siècles par les exhalaisons puantes des eaux qui croupissent l´hiver et l´été dans ces marais.

Pour notre plus grand plaisir, ce projet ne se réalisera pas, sans que nous sachions les circonstances qui l´ont empêché d´aboutir (serait-ce à la suite d´un tollé des riverains comme ce fut le cas pour l´anse d´Yffiniac).

Restons sur la partie maritime. En 1768, un afféagement de 150 journaux est accordé à M. Sevoy, conseiller et procureur du roi, demeurant à Lamballe. Le terrain concédé est signé sur les paroisses de Ploubalay et de Lancieux au nord de la digue-chaussée, preuve que le projet de M. de La Mettrie est abandonné puisque ce terrain se trouve sur une partie de l´espace sur lequel il avait jeté son dévolu.

Nous n´avons malheureusement trouvé aucun document se rapportant aux travaux de mise en culture. M. Hervé de La Mettrie, descendant de Maurille et demeurant toujours dans le manoir de son ancêtre, m´a dit que cet ancêtre avait fait appel à des techniciens hollandais. C´est vraiment peu ! Nous savons que les essais de labour et d´ensemencement ont été réalisés avec succès dès 1761 par lui, également par des particuliers. On peut supposer qu´une fois ayant les mains libres en 1776, M. de La Mettrie a probablement étendu ses cultures à l´ensemble de ses marais. Le plan cadastral de 1827 laisse apparaître de part et d´autre du Drouet des parcelles numérotées, preuve d´une mise en culture existante.

Du côté de la mer, le plan de 1827 révèle la présence d´une zone importante sous le nom de 'Les Marais Neufs', sans doute ceux ayant été afféagés par M. Sevoy, zone située au nord de la route reliant Trégon à Ploubalay. Ce plan laisse apparaître deux lignes parallèles rapprochées qui représentent assurément le tracé d´une digue.

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales