Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

- inventaire préliminaire, Communes littorales des Côtes-d'Armor

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communes littorales des Côtes-d'Armor - Tréguier

-

Commune

Penvénan

-

Lieu-dit

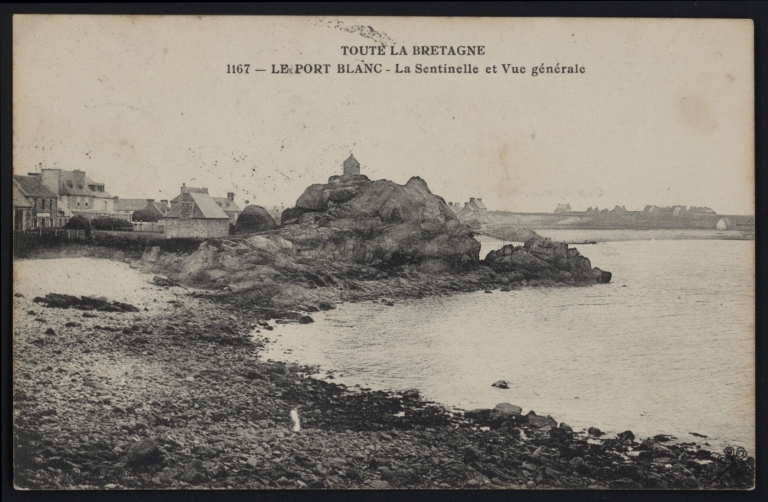

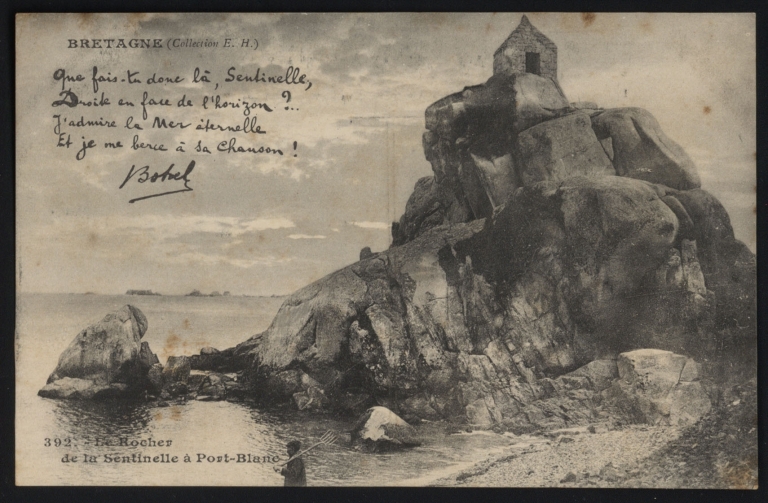

Port-Blanc

-

Cadastre

1834

E 08 et 09

-

Dénominationsensemble fortifié

Le havre du Port-Blanc a été fortifié et surveillé depuis le 15ème siècle, suite aux attaques anglaises. Le premier corps de garde a été édifié au début du 18ème siècle. La chapelle de Port-Blanc était à l'origine une ancienne tour de guet. Le Port Blanc serait le 'port heureux, le port du salut', dans une interprétation positive, mais c'est aussi au Port-Blanc que pendant tout le Moyen-Âge, prenaient pied les invasions. C'est la raison pour laquelle se concentrait sur ce point de la côte la vigilance des compagnies du guet. Ce havre sut néanmoins assurer le salut d'un équipage fuyant la tempête ou les bâtiments ennemis, comme l'affirme ce rapport de 1744 ce port a absolument besoin d'une batterie de canons, étant un refuge ordinaire pour nos bâtiments marchands quand ils se trouvent attaqués par nos ennemys dans ce parage. Au pied de la Sentinelle, on peut remarquer une ancienne poudrière, et à son sommet, une petite guérite, qui en a remplacé un édifice plus ancien, servant de poste d'observation. L'ancienne guérite s'appelait sur la carte marine 'Karreg ar Santinel' (Roche de la Vigie'). Elle a été transformée en oratoire au début du 20ème siècle. 'Karreg la laer' est la 'Roche du Voleur', où est établi l'ancienne batterie du 18ème siècle. La première guérite a été démolie au moment de la vente du rocher qui servit pendant quelque temps de carrière. A la suite de nombreuses protestations, la destruction fut interrompue. Vers 1930, l'édifice actuel fut reconstruit à l'initiative de Théodore Botrel avec une toiture en ciment. Il y ajouta deux statues : Saint Tugdual et Notre-Dame-de-la-Mer. Cet oratoire est appelé aujourd'hui 'l'oratoire de la Sentinelle'. L'ancien corps ou poste de garde a été transformé au cours du 20ème siècle en garage. Sur le pignon Est, on peut identifier les armes de la famille Plusquellec, seigneur de Kergasdel en Penvénan (d'argent à 3 chevrons de gueules), qui fit construire ce bâtiment à l'endroit de la place d'armes. Cette famille occupait déjà la seigneurie de Kergastel au 15ème siècle. En 1562, Roland de Plusquellec est compris au nombre des gentilshommes envoyés à la garde du Port-Blanc. Le 'fort' du Port Blanc a été construit pour protéger la côte des attaques maritimes. En effet, Vauban (1633-1707) est maréchal de France et commissaire général des fortifications, jusqu'à ce que sa critique de la politique de Louis XIV ne le mette en disgrâce. Il installe des défenses notamment aux Sept-îles ainsi qu'au Rocher du Voleur en 1694. La batterie d'origine comprenait 4 pièces de 36, une pièce de 18 et une pièce de 8, avec un signal. Le signal était en relation avec celui de Plougrescant à l'Est et celui de Perros-Guirec à l'Ouest. En 1794, seules subsistent deux batteries avec une seule pièce de 18 chacune.

-

Période(s)

- Principale : 1er quart 19e siècle

Des vestiges défensifs, répartis autour de la baie, témoignent de ces époques troublées : murailles rudimentaires et difficilement datables de l'Île du Château, poste de guet sur le rocher de la Sentinelle, corps de garde du 15ème siècle, soubassement d'une ancienne batterie et enfin une tour de guet datée du 12ème siècle, située juste en face de l'entrée de la passe, noyau de l'harmonieuse chapelle du Port-Blanc. En effet, l'étude architecturale de la chapelle montre que la vocation de son emplacement (point culminant du Port-Blanc) n'est pas cultuel mais militaire. L'architecture extérieure de la chapelle présente une meurtrière sur le contrefort et une ancienne ouverture (fenêtre trilobée) condamnée par la présence ces bas-côtés, en remplacement d'une fenêtre plus ancienne, située dans le grenier de la sacristie (au premier étage de la tour de garde, datée du 12ème siècle). Dans la sacristie se trouve une fenêtre située juste en face de la passe du Port-Blanc. Un canon devait y être installé en correspondance avec ceux de l'Île du Château. A la fin du 15ème siècle ou au début du 16ème siècle, cet ensemble militaire fut transformé en chapelle par la construction de la nef et des bas-côtés. La passe du Port-Blanc, selon la tradition orale, était défendue par une chaîne que l'on tendait d'un îlot à l'autre (rocher de l'Evêque). Une poudrière se trouvait dans le petit chemin descendant de la chapelle vers l'habitation de la famille Croguenec. L'édifice primitif de la première guérite (au niveau de l'oratoire actuel) était construit entièrement en pierres, dont la couverture. La cellule actuelle de forme rectangulaire mesure environ 1, 20 mètre de côté. Elle dispose d'une ouverture en plein cintre et de lucarnes rondes. L'ancien corps de garde, de plan rectangulaire, montre une ancienne ouverture murée et une meurtrière côté mer. De nouvelles ouvertures ont été percées récemment au Sud et à l'Est. La couverture est en dalles d'ardoises très épaisses. La maçonnerie est en gros appareil irrégulier de granite gris. Le bâtiment mesure 6 mètres de largeurs sur 7, 70 mètres de longueur. Les vestiges du fort du Port-Blanc sont situés sur le rocher de Roc'h Troël. Ils occupent une surface de 80 mètres carrés, soit 20 mètres de longueur sur 4 mètres de largeur.

-

Murs

- pierre

- granite

- ciment

- moellon

-

État de conservationremanié

-

Techniques

- maçonnerie

-

Statut de la propriétépropriété privée

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

L'ensemble défensif de Port-Blanc est à étudier et à signaler pour son intérêt historique.

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Hamonic

- (c) Hamonic

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

Bibliographie

-

LEVASSEUR, Olivier. Les usages de la mer dans le Trégor au 18e siècle. Rennes, thèse de 3ème cycle, (CRHISCO UPRES A-CNRS 6040), Centre de Recherches historiques sur les Sociétés et Cultures de l'Ouest, UHB, Rennes 2, juillet 2000.

p. -

MAZIN, Charles, Guillaume (de).Etudes des ports, havres, baies, grèves et ruisseaux portant leurs eaux à la mer, Paris, 1756.

Périodiques

-

SALLIER DUPIN (DE), Guy. La mer et la Révolution dans les Côtes-du-Nord. Saint-Brieuc : Les Presses Bretonnes, 1992.

p. 176-177-178

Documents figurés

-

Archives départementales des Côtes-d'Armor

AD Côtes-d'Armor : 4 num 1/38, plans cadastraux parcellaires de 1834.

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales