1- Lanmodez : évolution démographique (Patrick Pichouron)

Lanmodez en 1854, pop. 619 habitants (source : Jollivet).

Lanmodez en 1946, pop. 399 habitants (source : Insee).

Lanmodez en 1968, pop. 418 habitants (source : Insee).

Lanmodez en 1975, pop. 394 habitants (source : Insee).

Lanmodez en 1982, pop. 392 habitants (source : Insee).

Lanmodez en 1990, pop. 392 habitants (source : Insee).

Lanmodez en 1999, pop. 431 habitants (source : Insee).

Lanmodez en 2006, pop. 433 habitants (source : Insee).

2- Lanmodez : principaux repères (Patrick Pichouron)

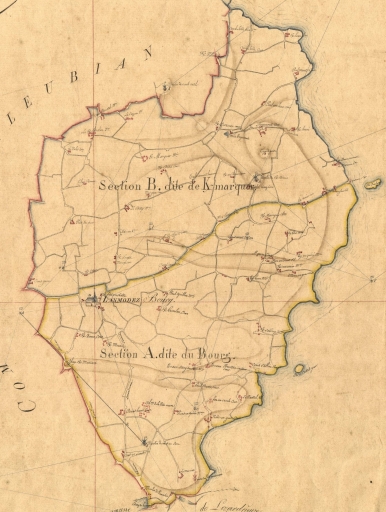

La commune de Lanmodez, Lanvaodez en breton, est une commune littorale du département des Côtes-d'Armor située à l'embouchure de l'estuaire du Trieux face à l'archipel de Bréhat, entre Tréguier, l'ancienne cité épiscopale, et Paimpol. Elle fait partie des sept communes qui composent la Presqu'île Sauvage, ce territoire rural fertile compris entre les estuaires du Jaudy et du Trieux qui se termine au nord-est par le sillon du Talbert. D'une superficie totale de 432 hectares, son territoire bordé par la mer à l'est est limitrophe des communes de Pleubian à l'ouest et au nord et de Lézardrieux au sud.

Le territoire de Lanmodez recèle des richesses archéologiques et architecturales attestant une présence humaine ancienne sur cette partie du littoral costarmoricain. Les restes de l'allée couverte de l'île Coalen [fig. 2-5] et les vestiges de l'implantation monastique de l'île Maudez ont ainsi été protégés au titre de la législation sur les monuments historiques [fig. 6].

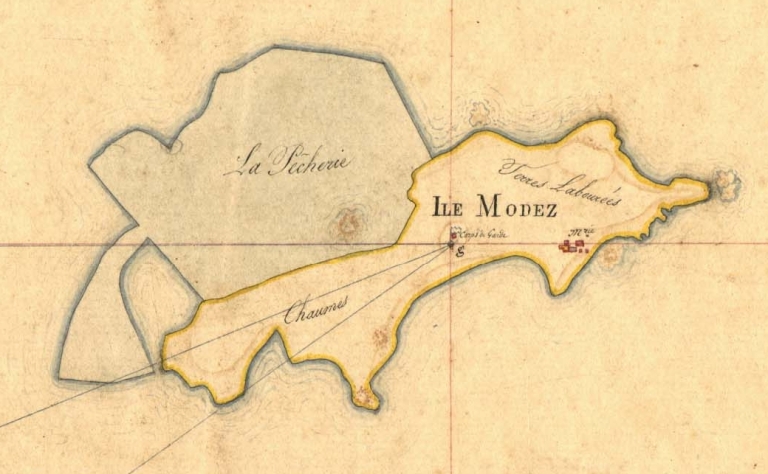

Démembrement de la paroisse bretonne primitive de Pleubian, Lanmodez est une ancienne paroisse relevant de l'évêché de Dol. Citée sous la forme Landa Maudeti à la fin du XIème siècle, elle est attestée comme paroisse pour la première fois vers 1330. Son nom est formé avec le vieux breton Lann, ermitage, et le nom de saint Maudez, moine breton dont la IIe Vie rapporte, qu'en provenance d'Irlande, il aurait fini par s'établir sur l'île de Gueldenes, l'île Modez, devenue siège d'un prieuré de l'abbaye de Bégard au XIIème siècle [fig. 10]. Lanmodez a élu sa municipalité au début de l'année 1790.

3- Lanmodez : le patrimoine architectural (Patrick Pichouron)

La présente enquête a été réalisée au cours du mois d'avril 2009 dans le cadre de l'opération d'inventaire préliminaire à l'étude du patrimoine des communes littorales du département des Côtes-d'Armor. Initiée en février 2002, cette opération associe le département des Côtes-d'Armor (service des affaires culturelles et des monuments historiques) et la Région Bretagne (service de l'Inventaire du patrimoine culturel).

Cette enquête a permis de procéder à un repérage de 84 oeuvres, parmi lesquelles 69 relèvent de l'architecture domestique et agricole (châteaux, manoirs, fermes, logis, immeubles à logements), 9 de l'architecture religieuse, commémorative et funéraire (église, chapelles, croix, monuments commémoratifs, etc) et 3 de l'architecture des équipements publics (mairie, écoles, bureaux de postes, etc). De plus, la commune de Lanmodez ayant fait l'objet d'une enquête de pré-inventaire en 1977, une mise à jour du corpus d'objets mobiliers recensé à cette époque et versé dans la base Palissy du Ministère de la Culture et de la Communication a été réalisée (objets mobiliers de l'église paroissiale Saint-Maudez).

Au sein d'un corpus daté entre le haut Moyen Age (datation probable d'une croix palis à branches courtes) et le 20ème siècle, principalement constitué d'éléments issus de la 2ème moitié du 19ème siècle et de la 1ère moitié du 20ème siècle, 14 oeuvres ont fait l'objet d'une proposition de sélection en fonction de critères d'ancienneté, de qualités architecturales, d'unicité ou de représentativité.

4- Lanmodez : le patrimoine littoral et maritime (Guy Prigent)

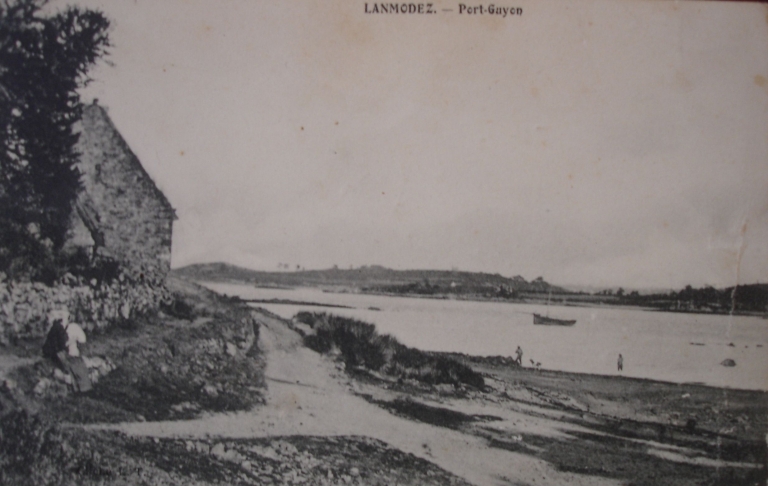

Le patrimoine littoral et maritime (naturel et culturel) de la commune de Lanmodez est d'abord caractérisé par un paysage spécifique, témoin d'une ruralité littorale agricole encore très accentuée et matériellement bien apparente. En effet, la commune fait partie du canton littoral le plus agricole des Côtes-d'Armor. Son agriculture littorale (maraîchage de plein champ) est liée à la récolte des algues pour amender les terres, à partir d'un riche et large estran. L'utilisation pour le pacage des marais littoraux et des îlots de Lanros, de l'île Maudez, est resté un usage traditionnel jusqu'à la fin du 20ème siècle. Le bord de mer est encore aujourd'hui très cultivé malgré une tendance récente à l'urbanisation et au mitage des parcelles constructibles.

Depuis les années 1980, de nouvelles activités conchylicoles sont venues renouveler et renforcer la vocation maritime de la commune et modifier quelque peu son paysage littoral : concessions ostréicoles sur l'estran et appropriation du Domaine Public Maritime. Cette mixité d'activités à la fois rurales et maritimes fait partie aujourd'hui du patrimoine de Lanmodez et gère un bien commun : l'espace littoral de la commune et les sites-témoins de cette histoire. Le patrimoine ethnologique et ethnographique qui en découle fait référence à des savoirs, des savoir-faire et à une culture littorale à la fois matérielle et immatérielle (usage de la langue bretonne).

5- Lanmodez : l'architecture littorale (Guy Prigent)

Douze oeuvres architecturales illustrent l'architecture littorale de la commune. Elles ont été sélectionnées et étudiées pour leur valeur patrimoniale. Leur datation est comprise entre le Néolithique et le 4e quart du 19ème siècle. Ce large écart de datation montre bien l'ancienneté et la permanence de l'occupation du littoral de la commune.

Les sites archéologiques littoraux et insulaires sont nombreux sur la commune : l'Île Coalen, l'Île Maudez, Bonne-Nouvelle, en particulier l'allée couverte de Coalen, l'oratoire et la croix de saint Maudez et la pêcherie cadastrée de l'Île Maudez. Les sentiers littoraux, entourés de talus-murs, les anciens charrois, les 'men karr' et les murets de grève sont des indicateurs des voies de circulation sur le territoire communal et montrent la nécessaire prise en compte de l'aménagement de la zone côtière. Le 'pieu à dromes' représente une survivance d'un usage goémonier ancestral.

La signalisation maritime représente un autre type de patrimoine à signaler : la balise Men Grenn, portant le fanal de Menn Gren, datée de 1896, est un élément architectural de reconnaissance du territoire maritime et de balisage de l'estran.

Cinq fontaines et un puits ont été sélectionnés, dont 2 édicules datés du 17ème siècle. Le moulin de Keraniou, ancien amer maritime, malgré une restauration qui ne relève pas de l'authentique, représente le dernier moulin à vent de la commune. Trois édifices religieux ont été sélectionnés, dont la chapelle littorale de Bonne Nouvelle, à vocation maritime, la chapelle de Kermassac'h et l'ancienne église priorale de l'Île Maudez. Ces édifices possèdent des ex-votos marins (non protégés) et sont en relation avec le saint patron de la paroisse : saint Maudez.

6- Lanmodez : le patrimoine mobilier maritime (Guy Prigent)

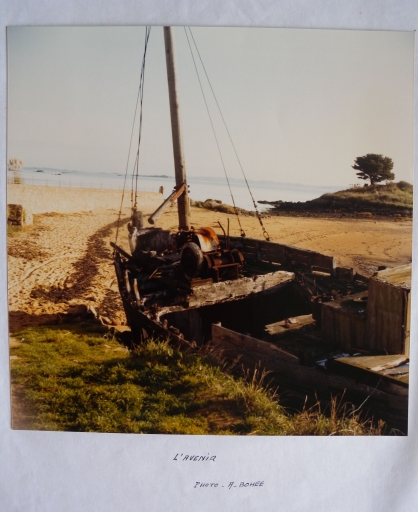

Sept maquettes de bateaux traditionnels, datées de la seconde moitié du 20ème siècle, ont été sélectionnées, oeuvres d'un ancien charpentier de marine, Jean Kerleau, le 'charpentier des grèves'. Elles sont représentatives des bateaux de travail du Trégor-Goëlo. Trois bateaux navigants de plaisance ont été sélectionnés, dont la datation est comprise entre le 2ème et le 3ème quart du 20ème siècle. Une ancienne faucille à goémon complète ce patrimoine mobilier, pour rappeler les usages goémoniers de la population locale.

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales