Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

- inventaire préliminaire, Pleubian

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communes littorales des Côtes-d'Armor - Lézardrieux

-

Commune

Pleubian

-

Lieu-dit

Ot Vian,

Mer Melen,

Penn Vir

-

Dénominationsfront de mer

-

Parties constituantes non étudiéesmaison, mur de clôture

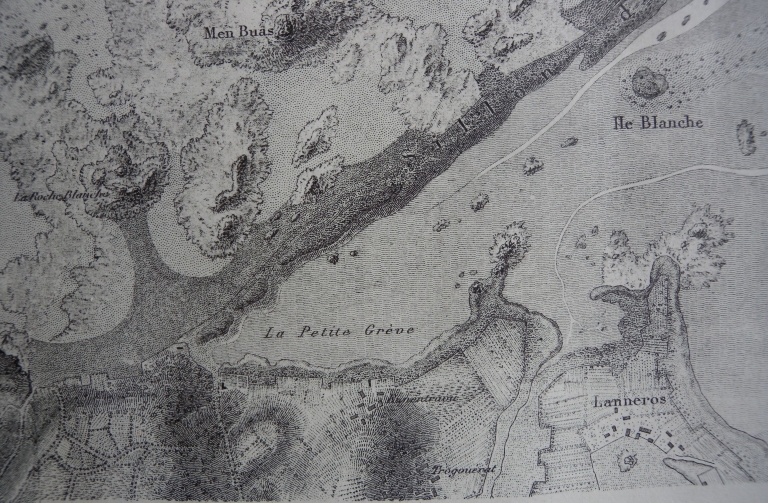

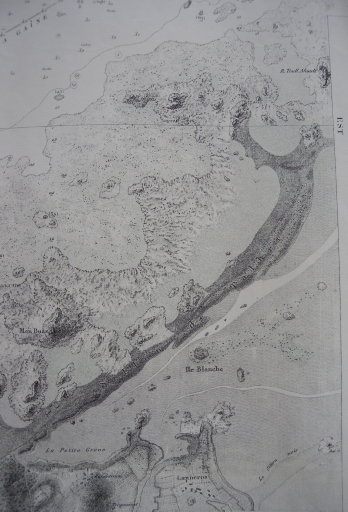

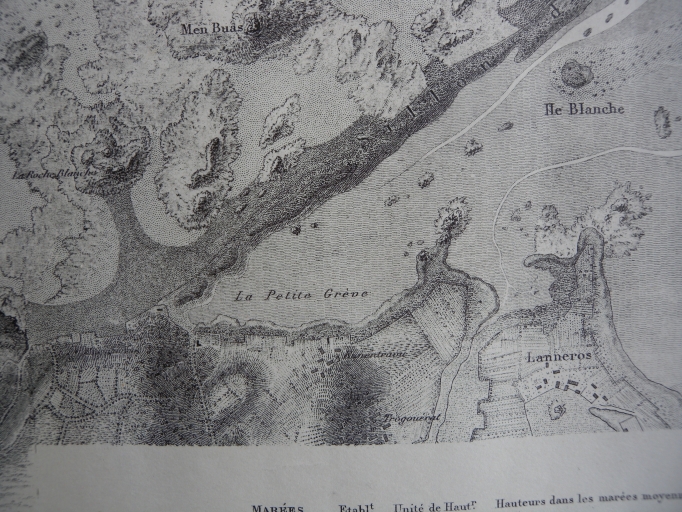

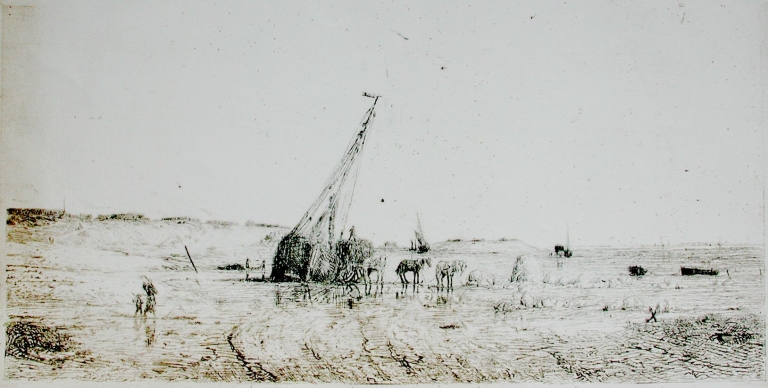

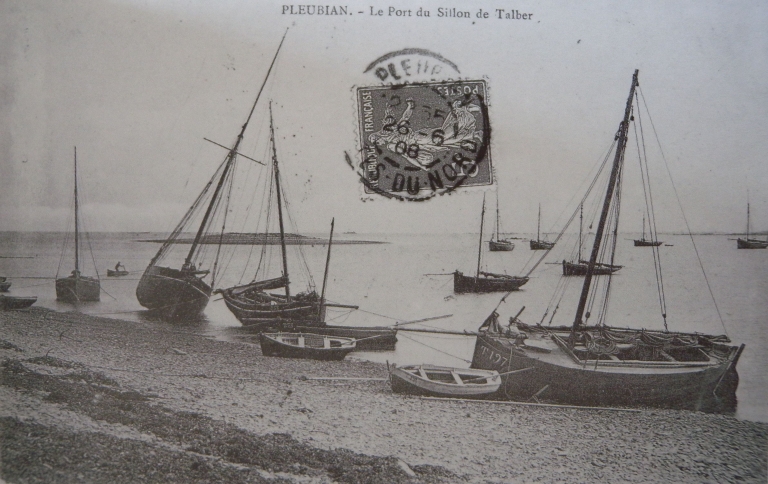

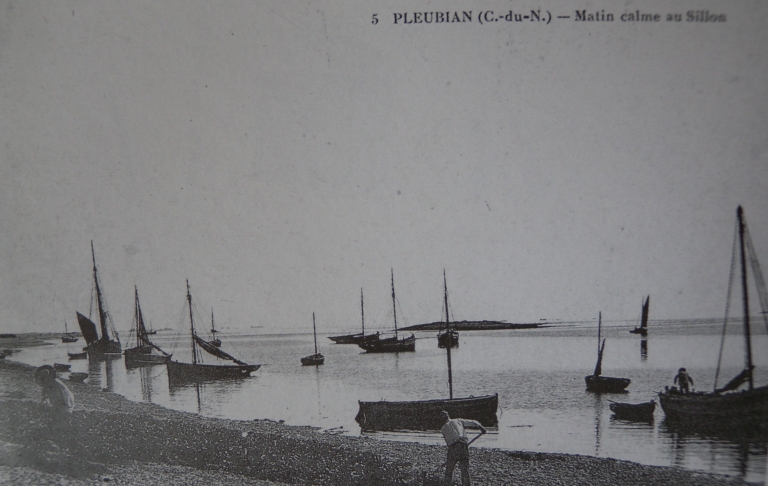

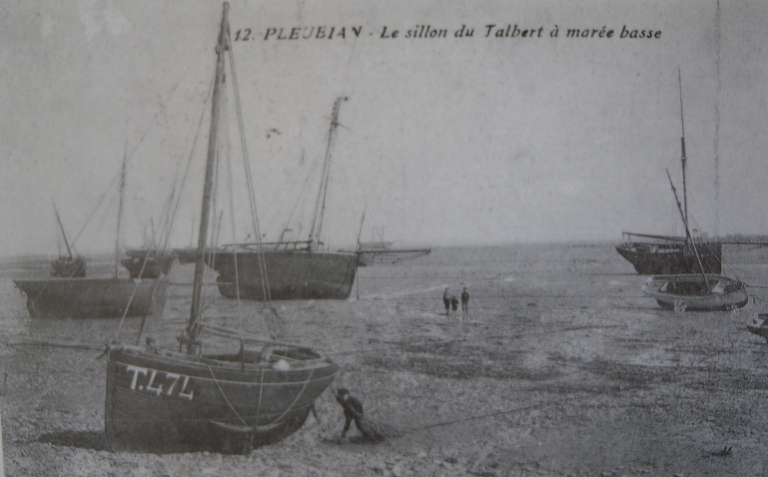

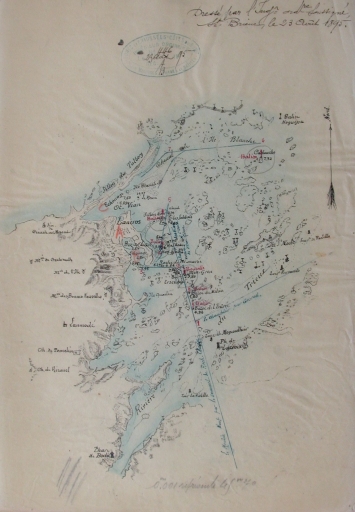

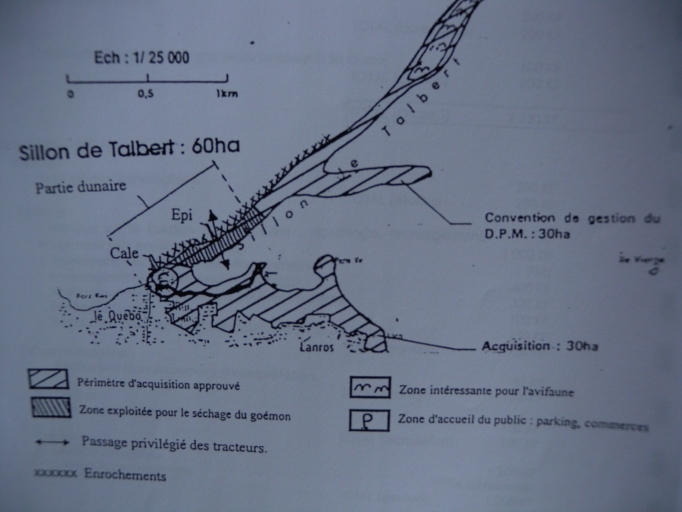

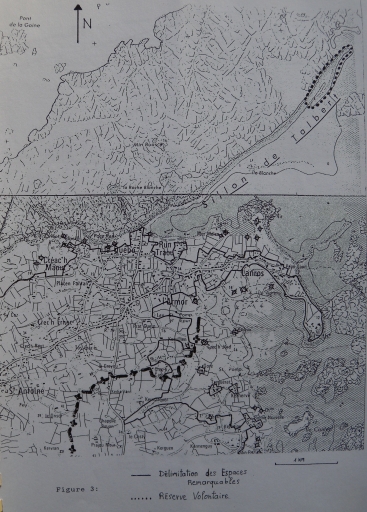

Le Sillon de Talbert s'ouvre au Sud-Est par la Petite Grève ('Ot Bihan'), encore appelé 'le Port du Sillon', où venaient s'échouer pour l'hivernage, jusqu'au milieu du 20ème siècle, les bateaux goémoniers, avec leurs dromes (radeaux de goémons) et les derniers petits borneurs de la Presqu'île (gabarres de charge, sabliers). Une rare gravure du peintre douanier Faudacq illustre cette scène, saisie à la fin du 19ème siècle. Un passage a été aménagé dans la dune par les goémoniers au cours du 19ème siècle pour le passage des tombereaux entre la 'Grande Grève', par le 'Chouk' et la 'Petite grève' au niveau de 'Roc'h Wen' (la'Roche des puces'). Sur la carte des Ingénieurs géographes, datée du 3ème quart du 18ème siècle, on peut remarquer la 'Petite grève', ainsi dénommée au Sud du Sillon, l'Île Blanche et la 'Croix de Nuellan' sur le cordon de galets de Nuellan, au Nord-Est, près de l'Île Vierge. Les cartes postales anciennes datées du 1er quart du 20ème siècle rappellent aussi ces pratiques. En 1990, des scénographies maritimes ont rappelé ces anciens usages. Un pieu enfoncé dans la vase (entre Mer Melen et Rhun Traou) témoigne de ce petit port d'échouage fréquenté par la gabarre 'Le Prévoyant' et à la fin du 20ème siècle par l'un des derniers canots goémoniers, appartenant à Jean Le Ner. La Petite Brèves ('Nod Bihan') a aussi été utilisée pour des usages plus récréatifs : régates de maquettes de voiliers dans les années 1970-80, course de chevaux, kermesse. Au Nord-Est de la baie, le cordon de galets de l'Île Blanche a été exploité au cours du 20ème siècle pour la voirie et la construction. Plus récemment, il a servi à combler certaines brèches du Sillon. Le chenal qui borde ces deux cordons était régulièrement senné par les pêcheurs à pied et pratiqué par les nombreuses gabarres ('L'Audacieux', le 'Saint Jean', le 'Talisman', la 'Petite Anna'). La petite baie, couverte d'herbus (obione, spartine, salicorne, zoostère naine), bien abritée des vents d'Ouest, a aussi pu servir d'aire de pacage à marée basse. Les vaches de François Tréhiou pouvaient se repaître des plantes grasses de la dune et se rafraîchir à une petite source. Face au parking actuel, se trouvait pendant le 2ème quart du 20ème siècle, le bâtiment appelé 'Le Chardon Bleu' de Alice Vaillant. Il servait de dépôt pour les pains de soude et de hangar pour abriter les outils des goémoniers (faucilles, crocs, civières). On venait aussi s'y désaltérer les jours de la 'Berz', après la coupe du goémon et le déhalage des dromes. Les meules de goémons étaient mises à sécher devant la grève, sur la lande sablonneuse entre Rhun Traou et Mer Melen. Cette pratique a perduré jusqu'aux années 1970-80, en faisant bon ménage avec les pratiques agricoles et une aire de campement. De nouveaux commerces ont remplacé en front de mer (en amont de la 'Petite Grève') les usages goémoniers : cafés, boîte de nuit (Le 'Chardon Bleu') et restaurants. Et la petite grève s'est désertifiée des anciennes pratiques professionnelles. Cependant, d'autres usages se renouvellent comme la randonnée et la pêche à pied avec les tendeurs de basse eau (pose de lignes de fond), alors que les filets de barrage sont interdits. L'opération Natura 2000 du Trégor-Goëlo (1998-2004) a permis d'identifier l'ensemble des usages sur ces sites, d'en améliorer la gestion et de garantir son intégrité par un certain nombre de mesures. Le front de mer, peu bâti, a été aménagé au cours des années 2000 par la commune de Pleubian et le Conservatoire du Littoral, pour la protection des dunes et la circulation. Le Sillon de Talbert, les marais littoraux de la 'Petite Grève' ainsi que certains espaces littoraux en bordure, font partie de la Réserve naturelle, créée en 2008. Des travaux importants ont été engagés par la collectivité locale et le Conservatoire du Littoral dans la 'Petite Grève' : Plusieurs cordons artificiels de roches concassées provenant des anciens enrochements du Sillon ont été disposés dans la 'Petite Grève', parallèlement au Sillon. En amont de la 'Petite Grève', une ancienne maison de pêcheur sera bientôt aménagée comme 'Maison du Sillon', en faisant fonction de centre d'interprétation. Un projet de sentier d'interprétation en boucle de Creac'h Maout à Lanneros est en cours d'étude. Sur la Pointe de Mer Melen subsistent encore les vestiges d'un ancien tobrouck de la seconde guerre mondiale, alors que l'ancien bâtiment qui abritait la station de radio allemande a été détruit. Les constructions littorales sont situées en retrait des landes et des zones humides. De rares maisons individuelles, de construction récente, sont implantées sur le site de Penn Vir, en front de mer, mais leur densité augmente lorsqu'on longe le sentier littoral jusque la Penn Lann.

-

Période(s)

- Principale : 19e siècle

- Principale : 20e siècle

- Principale : 1er quart 21e siècle

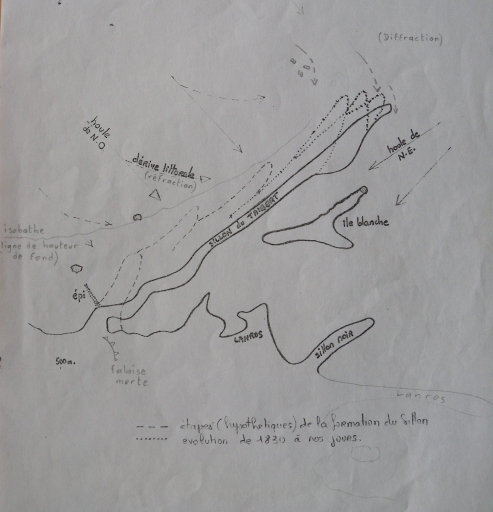

La 'Petite Grève' du Sillon de Talbert forme un espace submersible à marée haute, de nature sablo-vaseuse, assez large mais moins profond qu'il y a 60 ans. Elle s'étire entre le Sillon de Talbert à l'Ouest, doublé de l'Île Blanche (cordon de galets, lié à une rupture du Sillon), le Sillon noir à l'Est (cordon de galets fossile) et rejoint ensuite le grand large par le chenal de Penn Lann, balisée par la tourelle lumineuse jaune et noire de Men Grenn. Trois petits marais littoraux différents se sont formés dans cet espace : celui de la 'Petite Grève', au Sud, en amont, Mer Melen et Penn Vir, en aval, au Nord-Est. Sur son versant Sud, la dune de Rhun Traou et les pointes en forme de crochet de Mer Mélen et de Penn Vir, enferment ces zones humides submersibles, qui occupent une surface totale de 30 hectares. La zone littorale agricole et maritime occupe un espace total de 77 ha 97 dont 24 ha 54 sur le DPM. Le front de mer est bordé de fourrés d'atriplex, cette plante littorale, aux feuilles charnues, de couleur vert-bleu, est caractéristique du bord de mer : elle résiste au sel et protège du vent les cultures. Parfois, ce sont des petits murets littoraux en pierres sèches qui témoignent du savoir-faire des marins-paysans (Rhun Traou). Dans l'anse de Mer Melen, une allée charretière rappelle que le site de l'Île Blanche a servi de réserve de galets pour l'empierrement des routes et pour la construction, dont celle de l'usine d'algues de Penn Lann en 1898. La 'Petite Grève' était autrefois, il y a 60 ans, plus sablonneuse. Aujourd'hui, elle s'envase et s'ensable à la fois pour deux raisons différentes : d'une part, elle est colonisée depuis les années 1970 par deux plantes invasives, la spartine 'de Townsend' et la spartine anglica, qui favorisent la formation de buttes de vase, jointives ; d'autre part, le passage entre le revers du Sillon et l'Île Blanche rétrécit à cause du recul du Sillon et du dévers de ses fins sédiments (qui ne sont plus retenus par la végétation de la dune). La 'Petite Grève' a donc tendance à se refermer au niveau de la pointe de Mer Melen. L'anse de Mer Melen découvre un marais où les oies bernaches viennent régulièrement hiverner. Elles viennent brouter dans les prairies d'herbus, où les plantes grasses comme l'obione sont abondantes. La pointe rocheuse de Penn Vir borde au Sud une petite dépression humide. Landes et roselières se partagent les terres non cultivées. La grève est cependant bordé d'un talus en continu, défendu en amont par des enrochements bien structurés. Le Sillon Noir, antérieur à la dernière glaciation, perpendiculaire au rivage de Penn Vir, affirme sa forme sinueuse et montre ses galets fracturés (polygones de gel). Sa pointe est balisée par une perche en bois. Au Nord-Est, le sentier littoral de Penn Vir prend le relais de la boucle de Mer Melen et conduit le randonneur jusqu'au site artisanal et industriel de Penn Lann (conchyliculture, CEVA et Maison de l'Algue). Au-delà du Sillon de Talbert, le regard est attiré par la colonne verticale et elliptique du phare des Héaux de Bréhat, élevé à 60 m au dessus du niveau de la mer. Plus à l'Est, l'autre point culminant sur l'horizon, à marée haute, se découvre l'Île Maudez, avec l'oratoire de Saint-Maudez, la grande pêcherie, remplacée aujourd'hui par les parcs à huîtres. Le grand chenal du Trieux sépare cette île de l'archipel de Bréhat. Les attelages ostréicoles s'enfoncent dans la grève vers 'Nuellan', traversent le bras de mer 'Genouil', utilisent les anciennes voies charretières (les 'Men Karr' des goémoniers) entre les cordons de galets pour rejoindre la 'Baie Blanche' au bout du Sillon.

-

Statut de la propriétépropriété publique

propriété privée

- (c) Collection particulière

- (c) Service Hydrographique et Océanographique de la Marine

- (c) EPSHOM

- (c) EPSHOM

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Conservatoire du Littoral

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

Bibliographie

-

PINOT, Jean-Pierre. Rapport sur les risques liés à l'évolution du littoral entre Penvénan et Plouha, SMVM Trégor-Goëlo. Brest : UBO, 1997.

pp. 62-63 -

RIOU, Pascal. Quel avenir pour le Sillon de Talbert ? . Lézardrieux : CPIE du Trégor-Goëlo / Université littoral de Calais, avril-mai 1994.

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales