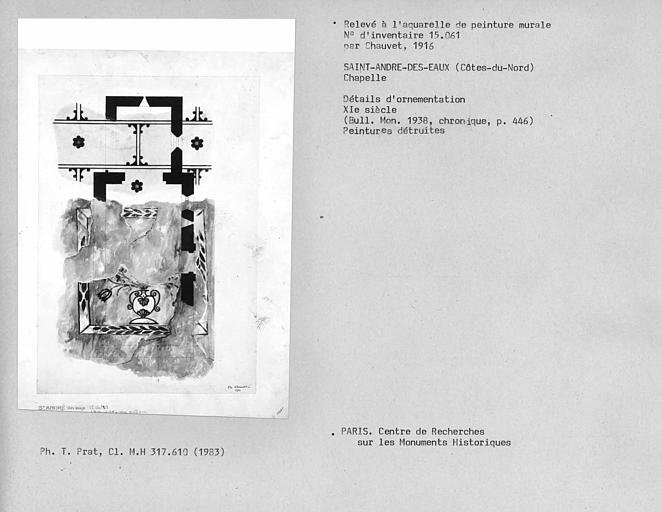

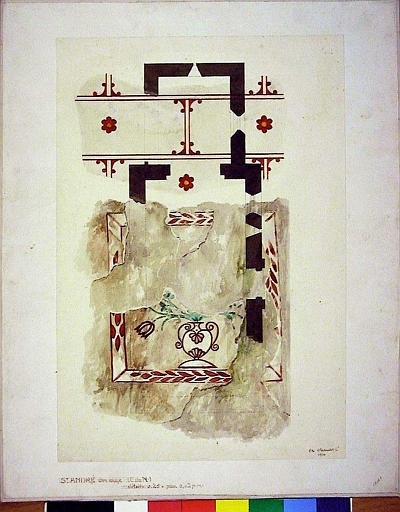

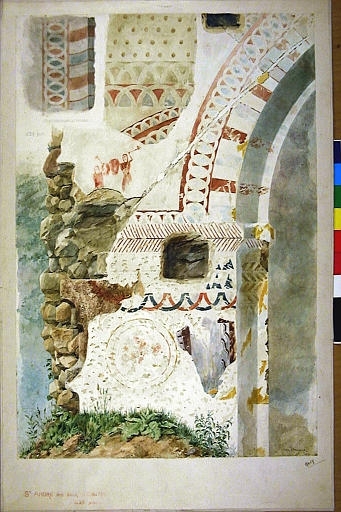

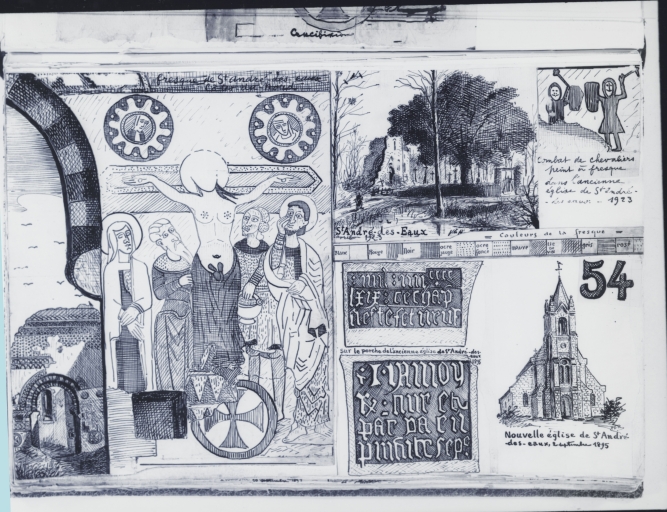

L’accès unique pour les fidèles par un côté de la nef (au sud à Saint-André des Eaux et Tréfumel, au nord à Saint-Maden), et l’absence de porte à l’ouest, que les fouilles récentes du site ont confirmé, sont sans doute à rapprocher de Tréfumel ou de Saint-Maden où seul les portails latéraux sont anciens tandis que ceux de l’ouest datent du 15e ou du 16e siècle. Les fouilles sur le site ont également mis en évidence que l’église actuelle est reconstruite sur les bases d’un édifice antérieur dont elle a très probablement remployé une grande quantité de matériaux comme le montre la mixité et l’irrégularité de la partie inférieure de l’appareillage des murs. L’ancien décor peint roman, dont subsistent aujourd’hui d’infimes vestiges, est heureusement bien connu grâce aux photographies et aux reproductions faites in situ au début du 20e siècle. Ce décor essentiellement géométrique à base de cercles recroisés, transposant le répertoire ornemental sculpté sur les édifices riches, avait pour but de souligner et de magnifier l’architecture.L’observation de ces relevés et l’étude récente de Mathias Dupuis mettent en évidence un ensemble de décor ornemental essentiellement géométrique tout à fait exceptionnel adoptant une technique de décor particulièrement originale. Le tracé préparatoire gravé au stylet et au compas sur un enduit frais est encore nettement visible sur les vestiges en place. Il a servi ici en outre pour délimiter les zones du décor qui font alterner l’enduit laissé brut, éventuellement teinté et des zones recouvertes d’un badigeon blanc et d’ocres rouges et jaunes ainsi que de bleu, déterminant ainsi un contraste subtil entre lisse et rugueux particulièrement remarquable.La très grande qualité du décor de la Crucifixion, datable de la fin du 12e siècle est certainement à mettre en relation avec le grand chantier contemporain de la façade de Saint-Sauveur de Dinan dont on connaît la filiation avec les ateliers du royaume Plantagenêt.La pérennité des ruines et celle des quelques rares vestiges de décor subsistant devraient faire envisager leur mise à l’abri sous un toit.

- inventaire topographique, Communauté de communes d'Evran

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Parc naturel régional de la Vallée de la Rance - Côte d'Emeraude

-

Commune

Saint-André-des-Eaux

-

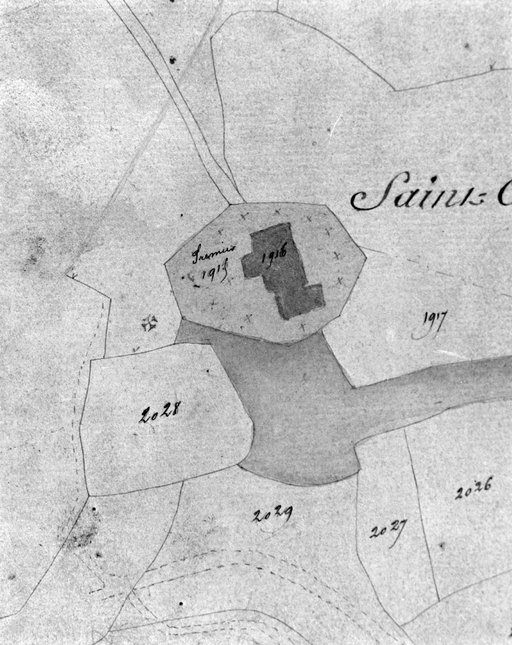

Cadastre

1983

A4

1250

-

Dénominationséglise paroissiale

-

VocablesSaint-André

-

Parties constituantes non étudiéesenclos

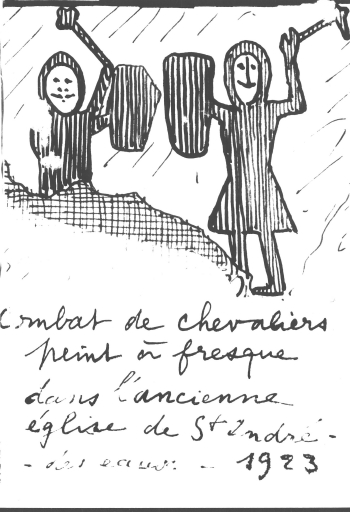

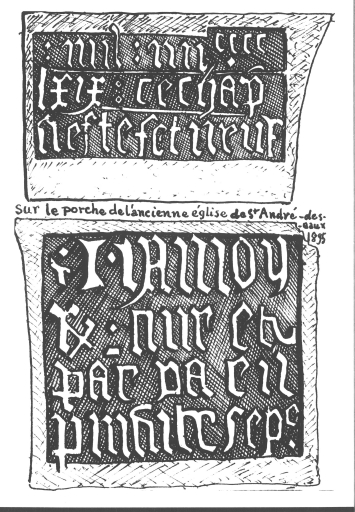

Construction non datée dont les circonstances ne sont pas connues, probablement située entre la première moitié du 11e et le milieu du 12e siècle. Réalisation d´un premier décor intérieur peint, purement ornemental, au 11e ou 12e siècle, puis d´un second décor peint, sur les parois occidentales de l´arc diaphragme, dont une Crucifixion, à la fin du 12e ou au tout début du 13e siècle. Construction du porche sud en 1469, date à laquelle il faut probablement associer la reprise en sous-oeuvre de la fenêtre sud du choeur. Percement d´une nouvelle fenêtre dans le mur sud de la nef à la fin du 16e ou au début du 17e siècle. Construction d´une sacristie au nord du choeur en 1696. Suite à la construction de la nouvelle église en 1894 au hameau des Basses Mares, l´édifice, déclassé, est laissé à l´abandon et partiellement dépecé, avec remploi d´une partie de ses matériaux dans le mur du nouveau cimetière communal. Des relevés des peintures murales sont effectués vers 1916 par Charles Chauvet pour le Musée des Monuments Français. L´ensemble, en ruine depuis le début du 20e siècle est classé Monument Historique en 1990. Des travaux de dégagement du site et de consolidation des ruines sont effectuées en 2008, associés à une étude archéologique menée par Mathias Dupuis du Centre d´ Etudes Médiévales d´Auxerre.

-

Période(s)

- Principale : 11e siècle , (incertitude)

- Principale : 1er quart 15e siècle

- Principale : 4e quart 17e siècle

- Secondaire : limite 12e siècle 13e siècle

-

Dates

- 1469, daté par travaux historiques

- 1696, daté par travaux historiques

L´église est inscrite dans un enclos ovale irrégulier légèrement surélevé par rapport au terrain environnant constitué de prairies inondables. L´ancienne nef, de plan rectangulaire semble n´avoir jamais comporté qu´une unique entrée au sud ; elle est reliée au choeur, plus étroit et de plan carré par un large arc diaphragme. Ce dernier comportait une porte ouvrant directement sur l´extérieur au nord, près de l´angle rentrant formé par sa rencontre avec la nef. La maçonnerie présente un mélange de calcaire coquiller et de granite en appareil de moellons très irrégulier avec quelques fragments de dolérite et de brique, le tout avec des formats de pierre très différents. Ce mélange des matériaux est particulièrement visible dans toute la partie inférieure des murs du choeur. Les angles dépourvus de contreforts ont des chaînages en moyen appareil de pierre de taille de granite, de même que les fenêtres et la porte sud. Cette dernière est composée de deux arcades en plein cintre inscrites l´une dans l´autre : la plus large formant ressaut, se termine par un arc soigneusement appareillé cerné par un tore et coiffé d´un larmier en bâtière. Les baies originelles hautes et étroites, dont trois sont actuellement conservées, sont surmontées d´un linteau entaillé en plein cintre par le bas et gravé de faux claveaux. Du côté intérieur, leurs ébrasements, appareillés en pierre de taille sont surmontés d´un arc clavé avec soin : l´intrados de l´arc est fourré en moellons. Les deux baies éclairant la nef au sud étaient percées très haut dans le mur, en symétrie par rapport à la porte d´accès. L´arc diaphragme séparant la nef du chœur est composé de deux rouleaux du côté de la nef et d´un unique rouleau du côté du chœur. Comme pour le revers des fenêtres, ces arcs sont constitués de claveaux de granite qui ne pénètrent pas profondément dans la maçonnerie : l´intrados de ces arcs est également fourré en moellons. Deux baies sont visiblement postérieures à l´époque romane : la première, dans le mur sud du chœur, juste en dessous de la baie romane dont elle occupe la moitié inférieure ; est une fenêtre à larges ébrasements extérieurs et intérieurs surmontés par un arc brisé dépourvu de tout ébrasement (l´arc intérieur a été démonté), mis en œuvre fréquente en Bretagne dans les édifices du 14e ou du tout début du 15e siècle. Cette fenêtre comportait deux lancettes surmontées d´un linteau monolithe percé d´une simple ouverture circulaire. L´autre fenêtre est une simple baie en plein cintre, percée dans le mur sud de la nef et qui semble remonter au commencement du 16e siècle. Malgré l´état de grand délabrement des enduits et des peintures murales aggravé par près d´un siècle d´abandon de l´édifice à l´état de ruine découverte, l´extrados de l´arc plein cintre au revers de la porte d´entrée ainsi que les murs de la face ouest de l´arc diaphragme et l´intrados de cet arc ont conservé des fragments du décor peint de l´époque romane.

-

Murs

- granite

- falun

- brique

- moellon

-

Plansplan allongé

-

Étages1 vaisseau

-

Typologiesmur diaphragme

-

État de conservationvestiges

-

Techniques

- peinture

-

Représentations

- Crucifixion

- scène profane

-

Précision représentations

Deux hommes combattant.

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

-

Protectionsclassé MH, 1990/09/13

-

Référence MH

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Ministère de la culture (France), Médiathèque de l'architecture et du patrimoine, diffusion RMN

- (c) Ministère de la culture (France), Médiathèque de l'architecture et du patrimoine, diffusion RMN

- (c) Ministère de la culture (France), Médiathèque de l'architecture et du patrimoine, diffusion RMN

- (c) Ministère de la culture (France), Médiathèque de l'architecture et du patrimoine, diffusion RMN

- (c) Ministère de la culture (France), Médiathèque de l'architecture et du patrimoine, diffusion RMN

- (c) Ministère de la culture (France), Médiathèque de l'architecture et du patrimoine, diffusion RMN

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Musée Yvonne Jean-Haffen - Maison d'artiste de la Grande Vigne (Dinan)

- (c) Musée Yvonne Jean-Haffen - Maison d'artiste de la Grande Vigne (Dinan)

- (c) Ministère de la culture (France), Médiathèque de l'architecture et du patrimoine, diffusion RMN

- (c) Ministère de la culture (France), Médiathèque de l'architecture et du patrimoine, diffusion RMN

- (c) Ministère de la culture (France), Médiathèque de l'architecture et du patrimoine, diffusion RMN

- (c) Ministère de la culture (France), Médiathèque de l'architecture et du patrimoine, diffusion RMN

- (c) Ministère de la culture (France), Médiathèque de l'architecture et du patrimoine, diffusion RMN

- (c) Ministère de la culture (France), Médiathèque de l'architecture et du patrimoine, diffusion RMN

- (c) Ministère de la culture (France), Médiathèque de l'architecture et du patrimoine, diffusion RMN

- (c) Ministère de la culture (France), Médiathèque de l'architecture et du patrimoine, diffusion RMN

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

Bibliographie

-

COUFFON, R. Répertoire des églises et chapelles du diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier. Saint-Brieuc : Les Presses Bretonnes, 5 vol., 1939-1941.

-

DECENNEUX, Marc.La Bretagne romane. Rennes : éditions Ouest-France, 1998.

-

DUPUIS Mathias. Saint-André-des-Eaux (Côtes d´Armor). Etude archéologique de l´ancienne église Saint-André. Rapport intermédiaire d´activité, Janvier 2008.

-

DUPUIS Mathias. « Saint-André-des-Eaux (Côtes-d´Armor) : nouveaux éléments sur l´église et sur ses décors peints », Bulletin du centre d´études médiévales d´Auxerre | BUCEMA [En ligne], 13 | 2009, mis en ligne le 16 septembre 2009. URL : http://cem.revues.org/index11220.html.

Lien web

- Lien vers la base Architecture Mérimée (notice Monuments Historiques)

- Lien vers la base Joconde. Saint André des Eaux : ruines en hiver. N° d'inventaire D22.12

- Lien vers la base Joconde.Ruines de Saint-André des Eaux. N° d'inventaire : DD. 94

Photographe à l'Inventaire