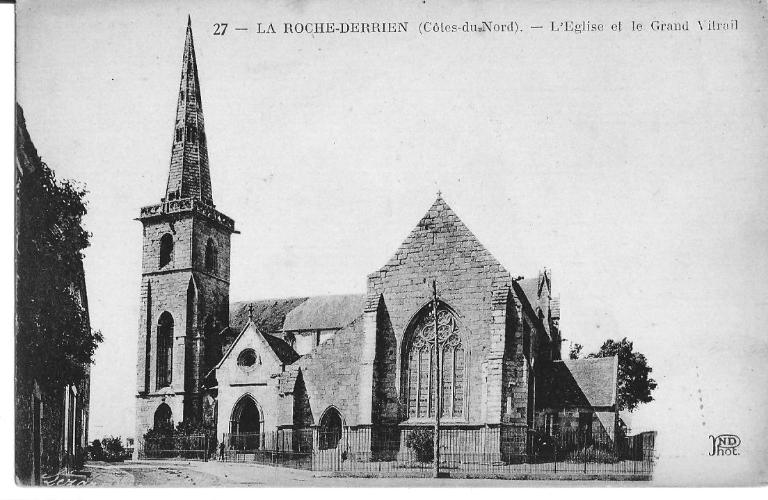

La façade occidentale et le clocher

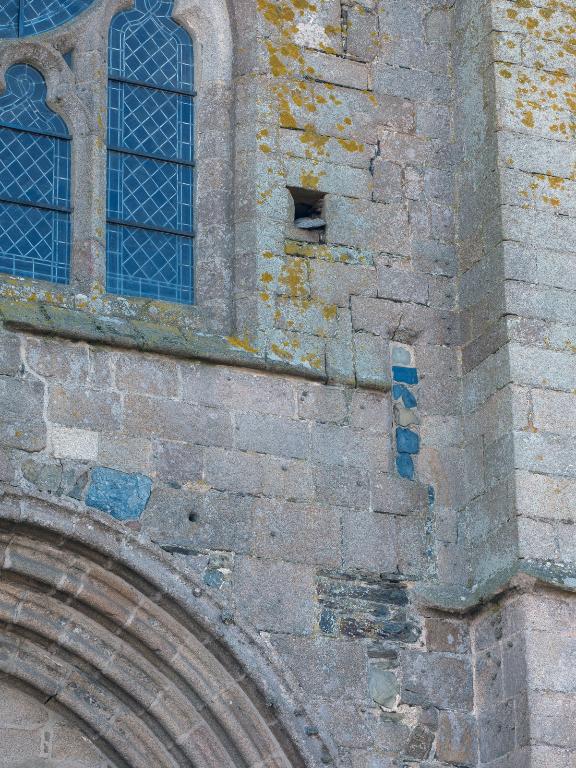

L´aspect complexe de la façade occidentale n´est pas aisé à interpréter. Le portail qui présente les vestiges d´un porche hors œuvre avec ébrasements à colonnettes peut remonter au début de la construction, c´est-à-dire aux années 1300. L´observation de l´appareillage de la moitié supérieure de la façade, qui vient entamer le niveau de l´extrados de l´arc correspondant à la voûte du porche, montre qu´il y a là une importante reconstruction de la deuxième moitié du 14e siècle, sans doute contemporaine de l´édification du clocher au sud-ouest. Les lancettes latérales de la baie qui « remontent » sur les côtés de la rose, rappellent la disposition de la grande fenêtre de la chapelle sud, postérieure à 1376. Enfin les trois oculus qui occupent la partie supérieure de la façade et éclairent un passage transversal au-dessus des voûtes, datent probablement des guerres de la Ligue.

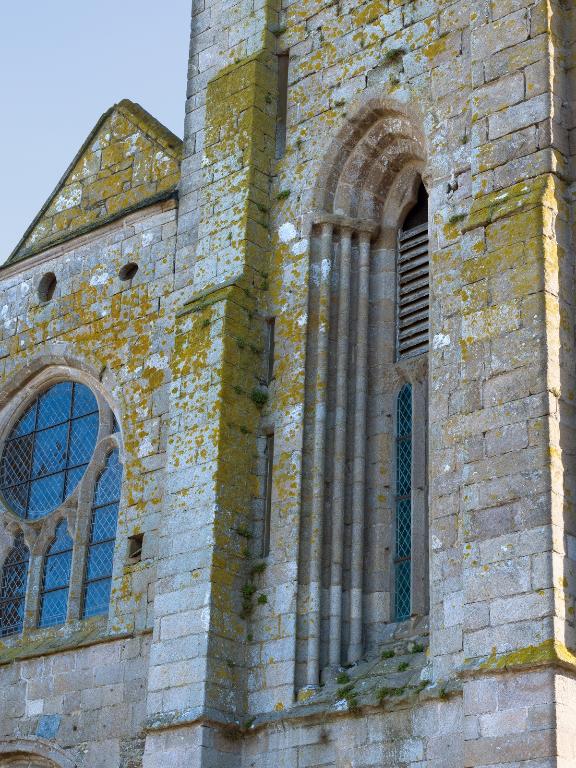

Le clocher dont l´édification a entraîné la destruction du côté droit du porche ouest fut probablement construit au cours de la deuxième moitié du 14e siècle. Les baies du premier niveau, présentent une modénature caractéristique, à ressauts et chanfreins pénétrant directement dans les ébrasements. Ce trait de style que l´on l'intérieur dans la chapelle des fonts, sur le porche sud ainsi que sur plusieurs des arcades de la nef est directement emprunté à la nef de la cathédrale de Tréguier. Les hautes fenêtres de l´étage des cloches, à traverses et lancettes trilobées, leurs chapiteaux à corbeille lisse dédoublée, les arcs à ressauts et chanfreins, que l´on retrouve aussi sur les baies du troisième niveau, appartiennent sans conteste au répertoire du 14e siècle, et plus particulièrement à celui du Trégor. Enfin le traitement du dernier étage et son raccord avec la flèche méritent une attention particulière. Son garde-corps à quadrilobes ajourés, interrompu au milieu de chaque face par la partie inférieure d´une baie à meneau et traverse, baie implantée dans l´axe des quatre ouvertures médianes de la base de la flèche auxquelles elles devaient être reliées par de petits gâbles aigus caractéristiques du style trégorrois. Cette disposition reprend ici celle prévue à l´origine au sommet de la tour de croisée de Tréguier et qui fut inachevée. La réfection de la flèche dans les années 1820-1830 a respecté, sans la restituer complètement cette disposition élégante, qui faisant l´économie des habituels clochetons d´angle, évitait la surcharge sur une tour de faible surface.

Le porche sud.

Le porche sud qui fait partie de la seconde campagne de construction du 14e siècle est homogène, à l´exception de son pignon, refait de façon un peu sèche à la fin du 19e siècle. Les chapiteaux à bourrelets de son arcade d´entrée, la retombée de sa voûte sur des culots figurés, enfin le décor d´arcatures évidées détachées des parois latérales, directement inspiré par les arcatures du triforium de la nef de la cathédrale de Tréguier, sont parfaitement contemporains de la porte dont le corps de moulures complexe rentrant directement dans de larges ébrasement développe de façon savante un vocabulaire déjà présent dans les baies de l´église. L´impact de cette création dans le contexte trégorrois est visible sur le porche de la chapelle de Kermaria an Isquit à Plouha, dont le traitement ornemental est pour moitié une véritable citation de celui de la Roche-Derrien.

La chapelle de Kersaliou

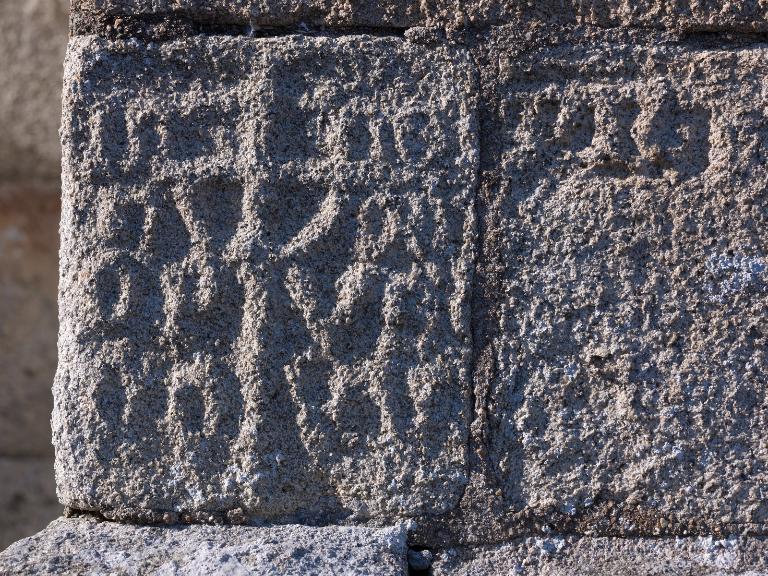

Si l´on en croit l´inscription portée sur le contrefort sud-est, la grande chapelle sud fut bâtie à partir de 1376 par Rolland de Kersaliou et sa femme Méance Taupin, auxquels Jean IV de Montfort, devenu duc de Bretagne venait de confier la châtellenie de la Roche-Derrien. Cette grande chapelle en demi croix, à l´encontre du parti architectural originel de l´église, reprend un modèle employé, à la même époque au sud du choeur de la grande basilique du Folgoët, un des chantiers ducaux majeurs de cette fin du 14e siècle, modèle repris en Trégor vers 1430 pour la chapelle de Notre-Dame-de-la-Cour à Lantic, autre édifice ayant ayant fait l´objet du patronage princier. A La Roche-Derrien, le profil dissymétrique du pignon ainsi que ses trois contreforts traduisent à l´extérieur un parti de plan à unique "collatéral" à l'ouest et nef, disposés à l´équerre du choeur. Une porte percée dans ce collatéral, permet un accès réservé. Dans l´angle sud-est de cette chapelle, entre deux contreforts, une meurtrière bouchée correspondant à une logette aujourd'hui condamnée à l'intérieur de l'église par une dalle funéraire posée à la verticale, devait permettre de contrôler cette zone proche d'une des portes de la ville.

Le chevet

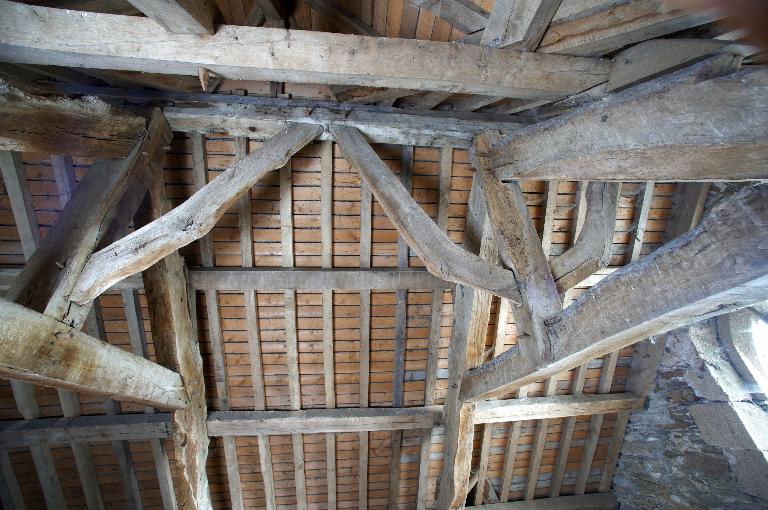

L´élégant chevet de la Roche-Derrien, avec ses deux hautes baies superposées, ses contreforts à gâbles aigus et pinacles à quatre pans, apparaît comme une véritable citation de la façade occidentale de l´église abbatiale de Beauport. Les gâbles et les pinacles en pyramide, répartis verticalement comme il se doit sur la façade de Beauport, sont employés, au sommet des contreforts nord et sud du chevet de la Roche-Derrien, comme des variantes ornementales. Comme à Beauport l'étonnante superposition des deux baies et surtout la largeur de celle du sommet, incongrue pour une simple ventilation de la charpente correspond certainement à un souci de différer à plus tard la construction des voutes.

A la partie basse du chevet se voient les traces d´une porte murée au sud de la grande baie ainsi que l´attache d´un édifice voûté, sans doute en partie enterré, pouvant correspondre à une ancienne chambre forte probablement couverte par un toit en extrados de pierre à deux versants.

A l´est, l´extrémité du collatéral nord a été entièrement reprise, élargie et surhaussée, sans doute à la fin du 14e siècle. Une baie plus grande, éclaire le nouveau volume : son réseau constitué de quadrilobes anguleux contenus dans des carrés à contours convexes, reprend des formes massivement employées au chevet de Tréguier.

L´intérieur

Le volume intérieur frappe par son vaisseau de sept travées, couvert de croisées d´ogives dont le profil s´accorde maladroitement avec celui très aigu des arcs doubleaux. Ces voûtes, dépourvues d´arcs formerets, retombent sur une colonne adossée coiffée d´un chapiteau à tailloir polygonal. Cette unique colonne, arrêtée au niveau de l´écoinçon des grandes arcades, est elle-même portée par un culot sculpté en forme de tête humaine. Les fenêtres hautes, de dimensions réduites et très ébrasées ont un important glacis presque aussi haut que l´ouverture elle-même, permettant de faire glisser la lumière sur le vaisseau central. Ce parti d´élévation simple, à deux niveaux, rappelle celui de la nef de Beauport. Ici toutefois, l´examen des détails architecturaux montre que l´ensemble de la construction ne peut être antérieur aux premières années du 14e siècle. Les bases des premières piles de la nef ou apparaissent les premières timides moulurations prismatiques, et surtout les chapiteaux à corbeille lisse dédoublée, sont bien caractéristiques de cette époque. Enfin l´association d´éléments hérités du 13e siècle tels que bases à galettes et petites cannelures et chapiteaux à feuillages avec plusieurs éléments du gothique tardif, comme la pénétration directe des arc dans des piles, l´emploi de chapiteaux à corbeille lisse, aussi étrange et curieuse qu´elle paraisse semble tout à fait contemporaine, et correspond certainement à une construction de la première partie du 14e siècle.

L´ensemble des arcades de la nef et du choeur est traité avec des arcs à ressaut et larges chanfreins. L´on a systématisé ici dans une belle ordonnance à support alternés, les tâtonnements de la nef de Tréguier. On observe ainsi sur le côté droit la succession d´une pile composée de colonnettes qui marque la première travée, puis d´une pile octogone, elle-même suivie d´une pile monocylindrique, alternance que l´on retrouve dans le choeur par delà les deux piles octogonales de la croisée. Toutes les retombées dans ces piles, à l´exception de la dernière sur la gauche du choeur, se font sous forme de pénétration directe. Cette caractéristique remarquable, exceptionnelle pour l´époque de la construction, s´observe non seulement dans le plan des arcades, mais aussi au niveau des arcs doubleaux des collatéraux, de même que sur les deux arcs qui marquent la croisée de transept. Ce traitement architectural particulier, également visible dans les ébrasements internes et externes des fenêtres du bas de la tour, se retrouve aussi sur la porte située au fond du porche sud.

L'ordonnance originelle de l'église fut considérablement modifiée par les travaux de la seconde moitié du 14e siècle, essentiellement du côté du choeur. La grande chapelle en demi croix au sud, bâtie à partir de 1379 par Rolland de Kersaliou, devenu par concession du duc Jean IV, seigneur prééminencier de la Roche, a complètement bouleversé l´ordonnance d´origine. D´importantes dimensions, puisque sa longueur équivaut presque à celle de la nef, elle comporte, sur son côté ouest, une sorte de collatéral dans lequel, une porte, au sud, permet un accès direct à cet espace réservé. Au cours de l´élévation de ses murs on a renoncé au voutement initialement prévu et choisi finalement, selon la mode qui se répand à la fin du XIVe et au début du XVe siècle de la surmonter d´un simple lambris de couvrement. Les colonnettes adossées contre le mur ouest et les trois arcades intermédiaires, que l´on ne retrouve plus à l´est, attestent ce changement de parti en cours de chantier. La partie haute du mur de l´ancien choeur visible « en écorché » montre une disposition curieuse dans laquelle le contrefort est arrêté au dessus du toit des collatéraux : cette disposition qui reprend là encore celle de Beauport, permettait de caler sur la ligne de corbelets en dessous, un cours de pannes sablières ininterrompu.

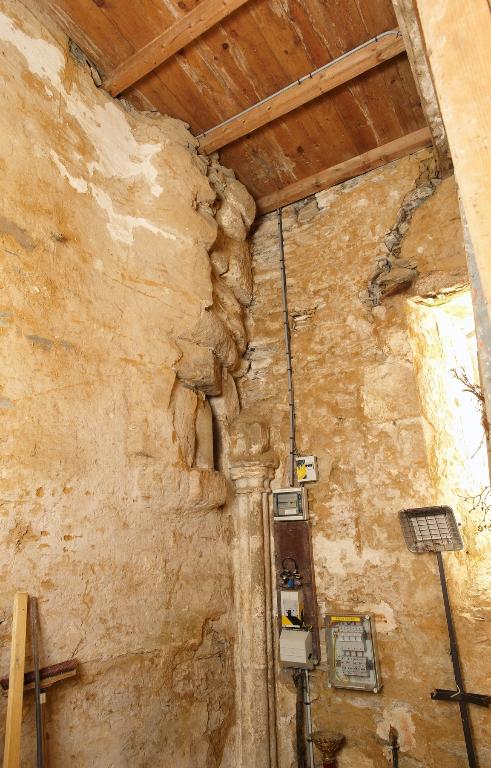

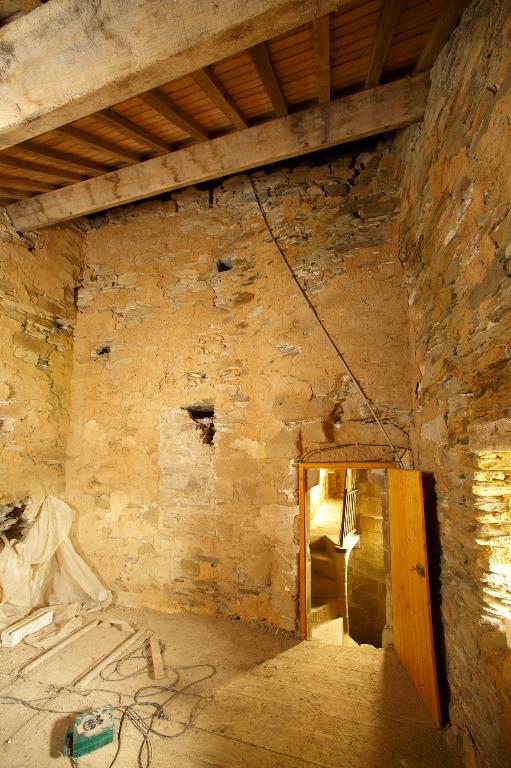

En face, les trois dernières travées du collatéral nord du choeur ont été élargies, et leurs voûtes surhaussées de près de deux mètres, entièrement refaites avec un profil à tore encadré d´un cavet à la place du simple bandeau chanfreiné d´origine. Cette élargissement du collatéral nord dut être conçu pour y installer une chapelle seigneuriale ce que confirme l'enfeu visible dans le mur gouttereau nord. La dernière travée présente en outre sur son flanc nord une excroissance abritant un réduit et une tour d'escalier, initialement desservis par deux porte jumelées rectangulaires bordées d'un tore. La première de ces portes, aujourd'hui la seule conservée ouvrait sur le réduit. Ce dernier, à l'origine séparé de la vis d'escalier par un mur, devait servir de sas d'entrée à la chapelle seigneuriale comme l'indique dans son mur nord la trace d'une porte murée. Dans ce réduit, des consoles rudimentaires devaient recevoir des étagères destinées à recevoir les livres de chant et de prière. A une date inconnue le mur séparant ces deux sous espaces a été supprimé et une des deux portes a été condamnée pour ne conserver qu'un unique accès.

(Jean-Jacques Rioult, enquête hématique régionale, architecture gothique)

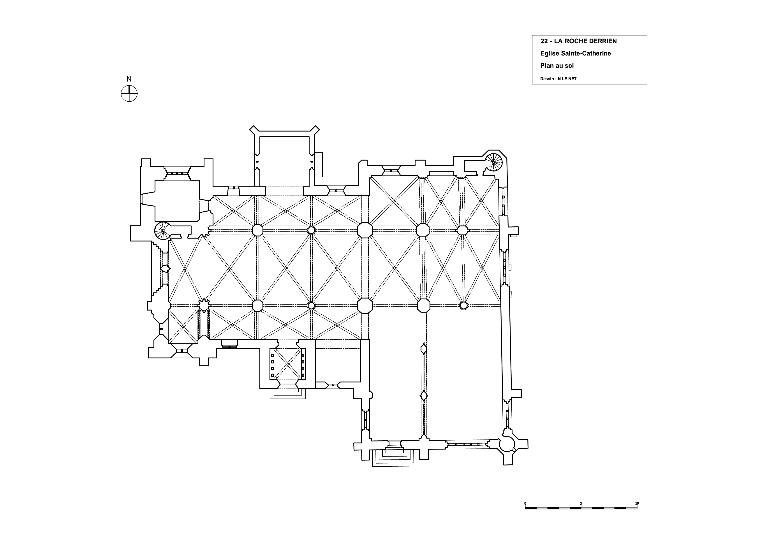

Le plan de l'église présente une nef à trois travées avec bas-côtés précédée d'une travée d'entrée accostée, au sud, de la chapelle des fonts à la base du clocher et au nord, d'une pièce complètement fermée par des murs épais. A l'entrée du choeur, une travée plus large que toutes les autres marquée par quatre épaisses piles octogonales détermine comme une sorte de croisée. Ces trois dernières travées sont flanquées, au nord, de bas-côtés et, au sud, d'une grande chapelle avec bas-côté à l'ouest. Sur le mur gouttereau nord, au droit de la deuxième travée, est une chapelle, et, en face, sur le mur sud un porche. Enfin, une sacristie est construite contre le chevet.

A l'intérieur, à l'exception de la grande chapelle en retour d''équerre vers le sud, l'ensemble de l'édifice est voûté sur croisées d'ogives. Les grandes arcades de la nef présentent des tracés et des supports différents qui font alterner soit leur pénétration directe dans des piliers octogonaux soit leur retombée sur des chapiteaux et des colonnes cylindrique à chapiteaux. Chaque travée est séparée de la suivante par un arc doubleau, et à leur extrémité séparé du faux-transept par un arc diaphragme à deux voussures et à pénétration directe dans les supports.

La travée d'entrée également voûtée est en grande partie masquée par le buffet d'orgues. Dans cette travée, un passage permet d'accéder par un escalier en vis au premier étage de la chapelle nord et par un passage ai revers de la verrière ouest à la tour érigée, au sud, au-dessus de la chapelle des fonts.

A l'extérieur, au centre de la façade ouest en pierre de taille, se trouve l'entrée principale avec porche à quatre voussures d'un tracé presque circulaire. En avant des vestiges de colonnettes indiquent qu'il existait primitivement un porche hors oeuvre. Au fond les deux portes jumelées sont séparées par le trumeau orné d'une niche plus récente abritant la statue de sainte-Catherine. Au-dessus du porche, la grande fenêtre rayonnante à quatre lancettes supporte une rose dont le remplage à quatrefeuilles a disparu.

La tour de plan carré en pierre de taille comprend trois étages de hauteurs inégales dont l'étage inférieur est constitué de la chapelle des fonts. Cette tour est cantonnée de contreforts : celui de l'angle nord-ouest, renferme l'escalier d'accès à la plateforme dont la balustrade ajourée de quadrilobes est supportée par une corniche sur laquelle court une frise de petits motifs en quadrilobes en creux.

La façade sud est en pierre de taille à quelques petites exceptions près. Elle comprend le porche sud avec porte extérieure à trois moulures toriques en arc brisé reposant sur des colonnettes à chapiteaux et bases. Les parois intérieures sont décorées de niches ajourées.

(Judith Tanguy, inventaire topographique 2014)

Chargée d'études Inventaire