Plan et ordonnance intérieure

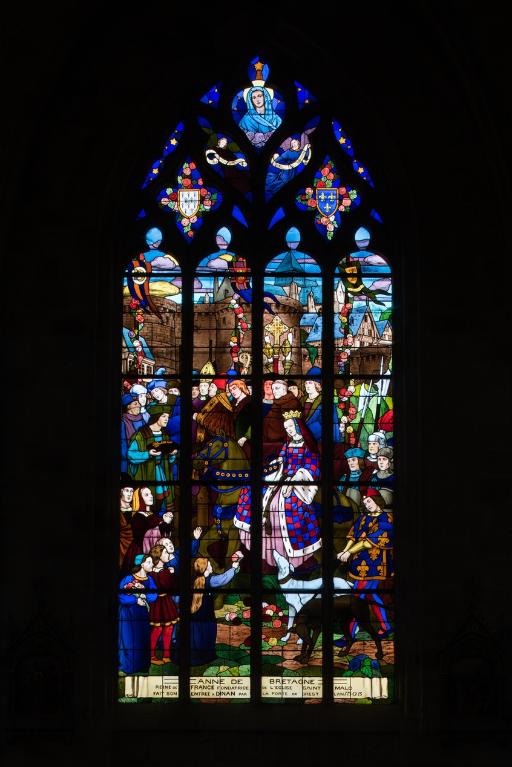

Selon les comptes de fabrique aujourd'hui disparus, qui ont été étudiés par l'historien dinannais Mathurin Monier, les parties basses du chœur furent très rapidement édifiées, puisqu'elles étaient achevées dès la fin de l'année 1490. Le parti de plan choisi est donc bien antérieur à l'envoi du maître maçon en Normandie. L’ampleur de l’édifice est importante : le chœur est long de 25 m et large de 20. La conception remarquable de ce chœur à trois chapelles rayonnantes précédées d'une file de chapelles, qui s'apparente à celui d'une cathédrale, se comprend aisément compte tenu de l'exceptionnelle prospérité de la ville à cette époque (la troisième du duché par ordre d'importance), et du haut rang et des ambitions politiques du commanditaire direct, Jean II de Rohan. Si ce parti de plan a pu par exemple être inspiré par celui du chœur de Tréguier édifié dans les premières années du XVe siècle, ou celui du Mont-Saint-Michel reconstruit à partir du milieu du XVe siècle, il s'en distingue néanmoins sous plusieurs aspects. A la différence de Tréguier, où les chapelles rayonnantes se résument à leur seule absidiole, les absides des chapelles rayonnantes de Dinan sont précédées d'une travée qui fait saillir à l’extérieur la masse du chevet.

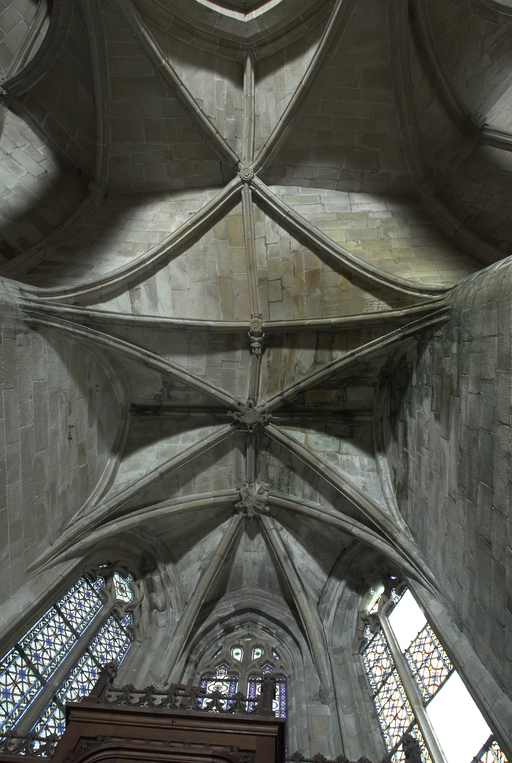

L’emploi des voûtes n'est pas moins remarquable. Les voûtes à croisées d'ogives des collatéraux et du déambulatoire, dont les nervures viennent rentrer directement dans les piles cylindriques du sanctuaire, sont comme prolongées latéralement dans les chapelles latérales des travées droites par des voûtes transversales en berceau brisé, nervurées à l'imitation des croisées d'ogives. Cette solution inédite est sans doute ici liée à une recherche de stabilité : les berceaux transversaux jouant plus que des voûtes d'ogives un rôle de contrebutement. La mention dans les comptes de fabrique d'une couverture provisoire en chaume installée sur le chœur de l'église dès la fin de l'année 1490, signifie sans doute qu'à cette date seul le premier niveau du chœur (les grandes arcades et la couronne de chapelle) est édifié. L'envoi en 1505 du maître d'œuvre Guillaume Juhel à Coutances pour prendre modèle sur l'église paroissiale Saint-Pierre alors en cours de construction, pourrait expliquer le choix qui fut adopté pour les parties hautes de l'édifice. Ainsi, au lieu de l'habituelle élévation à trois niveaux, grandes arcades, triforium et fenêtres hautes, employée jusqu'au XVe siècle en Bretagne dans la plupart des grandes églises, le choix d'une élévation à deux niveaux avec passage en contrebas des fenêtres hautes s'est imposé ici. Toutefois, si l'emprunt du principe au modèle normand est peu contestable, le traitement de l'élévation demeure fidèle à la tradition bretonne. Au lieu du garde-corps continu qui interrompt à la manière d'un bandeau la scansion des travées des nefs normandes, le constructeur breton adopte un rythme segmenté qui réserve l'ajourage du garde-corps à la largeur des fenêtres hautes et privilégie ainsi une lecture verticale. Le dessin du garde-corps lui-même, une suite d'arcatures à trilobes et écoinçons évidés, à l'opposé des tracés compliqués du flamboyant, reprend un modèle vieux de plus d'un siècle, largement employé au XVe siècle dans les triforiums bretons. Enfin, pour éviter l'emploi d'un mur épais, l’architecte reprend une solution introduite dès le XIIIe siècle dans la nef de Dol, celle du recours à des séries d'arcs qui retombent sur des corbeaux de pierre.

Les bras de transept, dépourvus de chapelles orientées ou de collatéraux, présentent par rapport au vaisseau central du chœur un important décrochement en hauteur, partie qui se retrouve à Saint-Sauveur. L'absence de tout contrebutement à l'extérieur y reflète l'emploi, à l'intérieur, d'un lambris de bois imitant des voûtes d'ogives. Ce choix de faire cohabiter vraies et fausses voûtes, reprenant une vieille habitude des constructeurs bretons, s'explique aussi sans doute ici par un souci d'économie.

Au-delà de la première chapelle sud, une portion de mur aveugle correspond à la sacristie dont l'entrée est marquée par une porte en arc brisé à accolade et fleuron. Au-dessus, une fenêtre à croisée donnant sur le chœur intrigue : cette baie intérieure correspond à une pièce située à l'étage, desservie par un escalier séparé dont l'accès se trouve situé immédiatement après la porte de la sacristie. Cette pièce pourvue d'un accès indépendant, d'une élégante cheminée et éclairée au sud par une grande vitre à réseau flamboyant (restaurée au XIXe siècle), devait être couverte par une fausse voûte lambrissée en bois reposant sur des tas de charges en pierre. Le soin de mise en œuvre de cette pièce, son confort ainsi que sa fenêtre regardant vers le maître-autel incitent fortement à y voir un oratoire seigneurial conçu pour Jean II de Rohan, fondateur et « patron » de l’église, qui put servir ensuite pour les réunions du conseil de fabrique. La plupart des chapelles du chœur ont conservé un riche mobilier d'attache en granite sculpté : des retables à fortes moulures assortis de leurs niches crédences, parfois aussi accompagnés d'enfeus en arcade, comme dans la 4e chapelle nord, attestent leur affectation privilégiée à différentes familles de la noblesse.

Ordonnance extérieure

Il faut pour juger l'extérieur de l'édifice au regard du projet originel faire abstraction de l'aspect actuel de la nef qui résulte complètement de sa reconstruction au XIXe siècle. Les deux premières travées du front sud du chœur ainsi que les travées droites du front nord montrent une suite continue de pignons dont les amorces sont élégamment détachées des contreforts par des carrés évidés en croix de Saint- André. Ces ajours qui s'apparentent à une fausse coursière, authentiques sur les deux travées du front méridional, ont été restitués à l'identique sur le front nord lors des travaux de restauration du chœur vers 1970. Du côté sud, au niveau des troisième et quatrième travées, le volume de la sacristie et de l'oratoire seigneurial modifie la silhouette du chevet en venant s'interposer comme un faux transept, et met l'accent selon la mode bretonne, sur le front sud de l'édifice. De graciles pinacles, plaqués contre les faces antérieures des contreforts ou fichés à leur sommet, des crochets en choux frisés, des fleurons largement épanouis qui ponctuent les gâbles des pignons, refouillés et ajourés, jouent avec la lumière et composent un décor élégant de grande qualité. La couronne des chapelles rayonnantes dont les absidioles à pans sont surmontées de gâbles aigus confère au chevet un impact monumental unique. L'emploi de ces absides à pans et gâbles aigus, traditionnellement attribué à l'atelier Beaumanoir qui œuvre dans l'ouest du Trégor vers 1500, appartient plus largement à des recherches structurelles et formelles qui se manifestent en basse Bretagne à la charnière du XVe et du XVIe siècle. Ce choix du chevet polygonal est particulièrement représenté parmi les constructions édifiées dans les terres des Rohan à la fin du XVe siècle et se trouve par exemple dans le grand sanctuaire de pèlerinage de Notre-Dame de Quelven dès 1485-90, ou sur le chevet de la chapelle Notre-Dame de Bon-Encontre à Rohan, autre fondation de Jean II de Rohan, datée de 1510. L'imposante composition du chevet de Saint-Malo de Dinan surpasse toutes les réalisations bretonnes antérieures, et malgré l'inachèvement des parties hautes, en particulier visible dans l'absence de garde-corps au sommet des murs du vaisseau central du chœur, la force de la conception et la grande qualité du décor sont très sensibles.

[Jean-Jacques Rioult. enquête thématique régionale architecture gothique, 2008]

Photographe à l'Inventaire