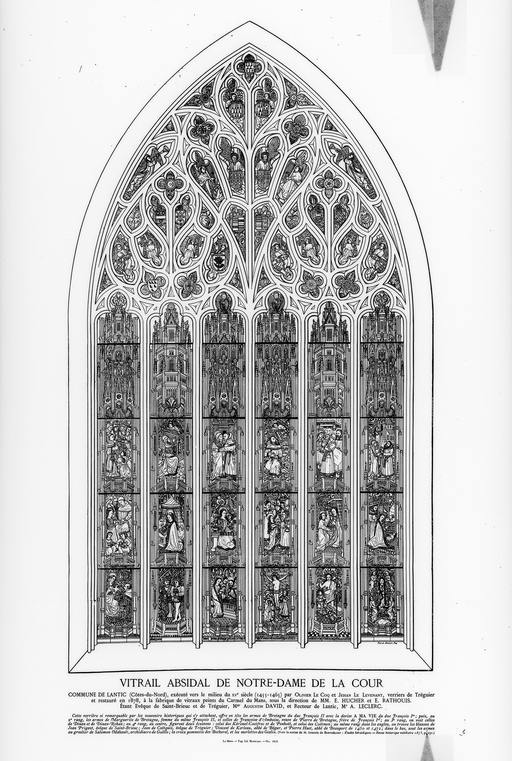

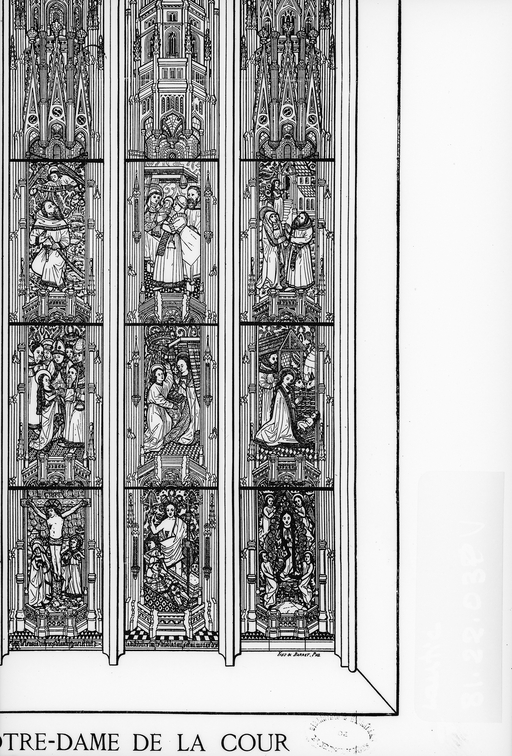

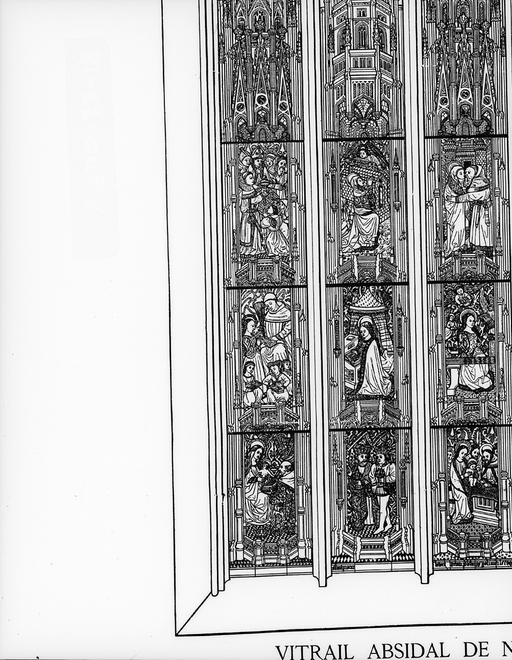

Plan et ordonnance intérieure

Longue de 30 m, la chapelle est formée d´un chœur de trois travées à chevet plat de haute élévation (11 m sous voûtes), édifié en pierre de taille et scandé de puissants contreforts sur lequel ouvre par deux arcades du côté sud, un bras de croix en retour d´équerre, également composé de trois travées d´une élévation identique, et d'une nef en très fort contrebas, dont l´élévation et beaucoup plus simple. L'important bras de croix qui constituait une chapelle réservée à la famille ducale rappelle la disposition de l'église du Folgoët et se retrouve non loin de là dans la chapelle Notre-Dame d'Avaugour en Saint-Pever, également reconstruite au XVe siècle sur un ancien site castral relevant de la famille de Penthièvre. Une sacristie, de plus basse élévation est accolée en appentis dans l'angle rentrant formé par le chœur et la chapelle sud. Sur le côté nord, entre deux contreforts, un porche en demi hors œuvre, orné et surmonté d´un garde corps à quadrilobes, ouvrant sur la première travée du chœur, était réservé au clergé. A l´opposé, du côté sud, une porte près de l´angle extérieur du demi bras de croix, permettait un accès direct pour la famille ducale ou ses représentants. Toutefois il faut relever, outre la différence de proportions entre les deux édifices, qu'à Lantic le bras de croix et le chœur sont voûtés ; tandis qu´au Folgoët seule la chapelle ducale a des voûtes d´origine, celles de la nef sont du XIXe et le choeur a été au cours du XVe surmonté d´un lambris de couvrement permettant le développement de la grande baie d´axe.

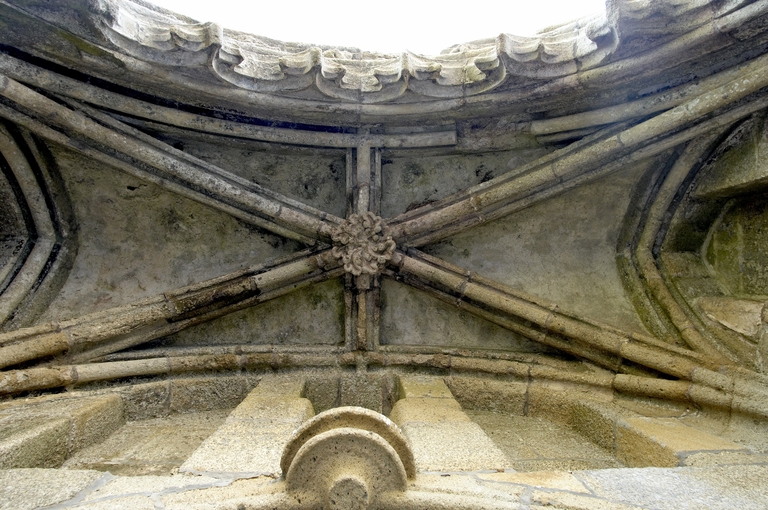

L´arc triomphal qui sépare le choeur de la nef est accompagné sur son côté sud d´un escalier en vis construit en même temps que lui, c´est-à-dire pendant le premier chantier. Cet escalier était destiné à distribuer un jubé séparant le chœur de la nef, dont la porte haute d´accès, béant sur le vide est encore bien visible, et l'existence attestée jusqu'au XVIIe siècle. Cet escalier devait aussi probablement conduire vers un rampant de maçonnerie disparu aujourd’hui, débordant des toitures à la rencontre de la nef et du chœur et portant un clocheton médian, formule reprise des exemples de la cathédrale de Saint-Pol de Léon, du Folgoët et de Notre-Dame de Tronoën. Une autre particularité est à noter : la forme en plein cintre des voûtes qui se retrouve au niveau de l'arc diaphragme. Les clefs de voûtes sont sensiblement plus hautes que celles des arcs formerets et les voûtains viennent se raccorder aux murs latéraux nettement au dessus de ces derniers.

Ordonnance extérieure

Le décor d´arcatures trilobées encadrant les niches à dais des contreforts, les pinacle prévus au sommet des contreforts, dont les amorces étaient encore visibles avant la restauration de la fin du XIXe siècle, que devait probablement accompagner, à la base du toit un garde-corps périphérique, semblable à celui qui surmonte le porche nord, sont autant d´éléments à rapprocher de la grande chapelle de pèlerinage du Folgoët, autre chantier ducal d´importance de la première moitié du XVe siècle qui paraît en avoir fourni le modèle. Le décor d´arcs trilobés qui orne les faces de contreforts, se retrouve également sur les étages supérieurs de la tour dite des cloches, érigée entre 1430 et 1450 sur le bras sud du transept de la cathédrale de Tréguier, de même que sur les contreforts de la façade occidentale de la chapelle de Minihy-Tréguier. Le porche nord dont l´arc en plein cintre est orné d´un lambrequin à trilobes ajourés, se rattache à toute une série d´édifices bretons de premier plan, tous construits vers le milieu du XVe siècle, parmi lesquels, Notre-Dame de Quimperlé et Kernascléden. Ce porche entre deux contreforts est très proche surtout de celui du chœur de la chapelle de Kernascléden, qui se situe également entre 1450 et1460 (inscription dédicatoire du choeur de 1453), et, dans le Trégor-même, de celui de la chapelle de Minihy-Tréguier. Les deux chantiers, en partie financés par le duc de Bretagne, sont parfaitement contemporains. Le porche de Lantic, sans aucune accolade, et associé à un garde-corps à quadrilobes, serait d´une dizaine d´années antérieur à celui de Kernascléden. En tout cas, tous ces éléments de décor permettent de restituer le projet d´un édifice riche, conforme à la volonté du principal commanditaire du chantier, le duc de Bretagne.

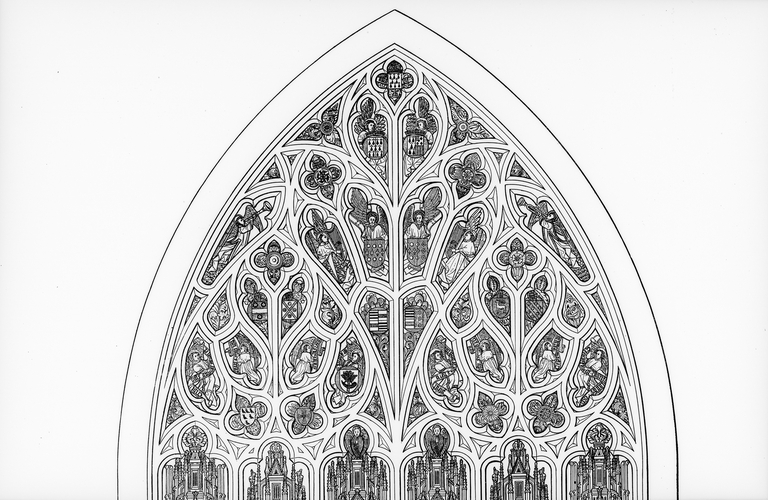

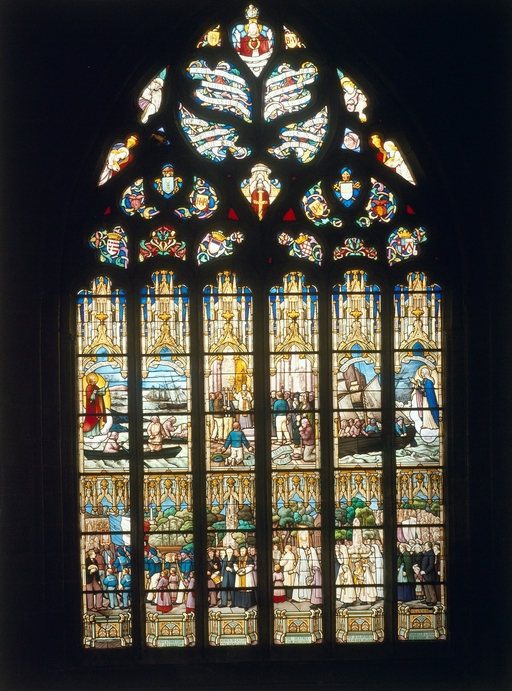

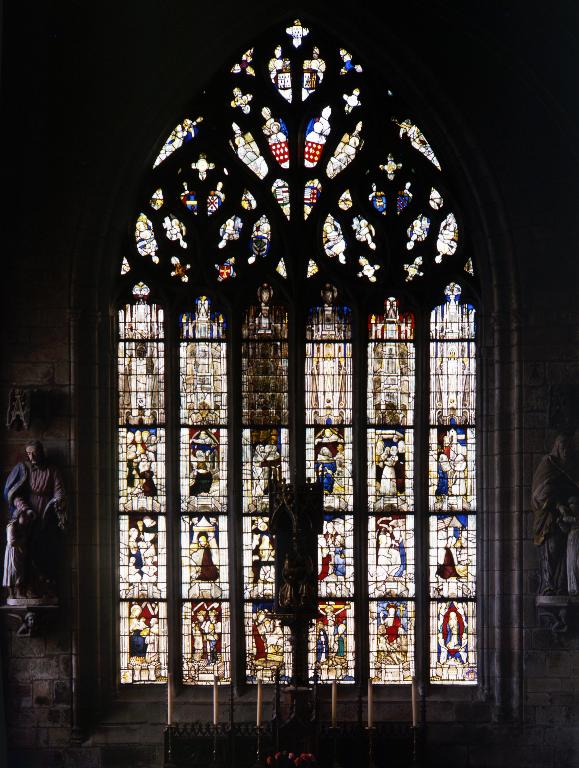

La modénature qui orne les ébrasement extérieurs et intérieurs des baies du chœur et de la chapelle en bras de croix, aussi bien que les portes, repose sur l´alternance de colonnettes à bases en flacon et chapiteaux à feuillages avec des gorges unies séparées par des redents. Plusieurs détails confirment les mutations stylistiques discrètes mais sensibles qui s´opèrent en cours de chantier sur un édifice de premier plan qui suit de très l´évolution du goût. Sur les baies nord du choeur, les lancettes sont séparées par des colonnettes qui possèdent chacune base et chapiteau, ces colonnettes se prolongent sous la forme d'un tore dans le réseau et le décor secondaire de ce dernier apparaît comme en arrière plan, à la manière d'un orbe voie : ces éléments de style, caractéristiques des années 1430-1440, que l'on retrouve par exemple à Notre-Dame de Tronoën ou dans la chapelle sud-ouest de Runan, disparaissent dans les fenêtres de la chapelle de demi croix, de même que dans la maîtresse vitre que l'analyse héraldique et le style situent sans ambiguïté vers 1460. D'autre part, les colonnettes à petits chapiteaux, employées pour les retombées des voûtes du choeur, font place, au niveau de la chapelle ducale et de l'arc triomphal à des voussures continues qui descendent jusqu´au sol pour les piles engagées latérales et viennent s´enfoncer dans la pile centrale des arcades géminées composée de quatre colonnes lisses. Ce changement caractéristique apparaît dans les édifices majeurs vers les années 1450.

Le chantier de Lantic s´est interrompu au cours de la deuxième moitié du XVe siècle, la nef, primitivement prévue aussi haute que le choeur, voûtée et sans doute à unique vaisseau, fut réalisée tout différemment. Construite nettement plus basse que prévu, elle présente deux façades très différentes. Son côté nord, édifié au cours de la deuxième moitié du XVe siècle, est visiblement une version très appauvrie du projet originel, de plus basse élévation et en simple moellons. Son côté sud en revanche correspond à un changement de parti très net. Au lieu du vaisseau unique prévu initialement, on décide alors de lui adjoindre un collatéral, qui, selon une mode fréquente à l´époque prend la forme d´une file de pignons et réoriente complètement l´édifice vers le sud. Ce parti architectural ainsi que le style de la porte, sont semblables à ceux de l´église de Grâces près Guingamp édifiée entre 1503 et 1508, La modénature simplifiée des fenêtres, à larges cavets et redents, dépourvues de colonnettes, celle des arcs à l´intérieur, qui sont tout à pénétration directe dans des piles cylindriques, confirment complètement cette datation.

Photographe à l'Inventaire