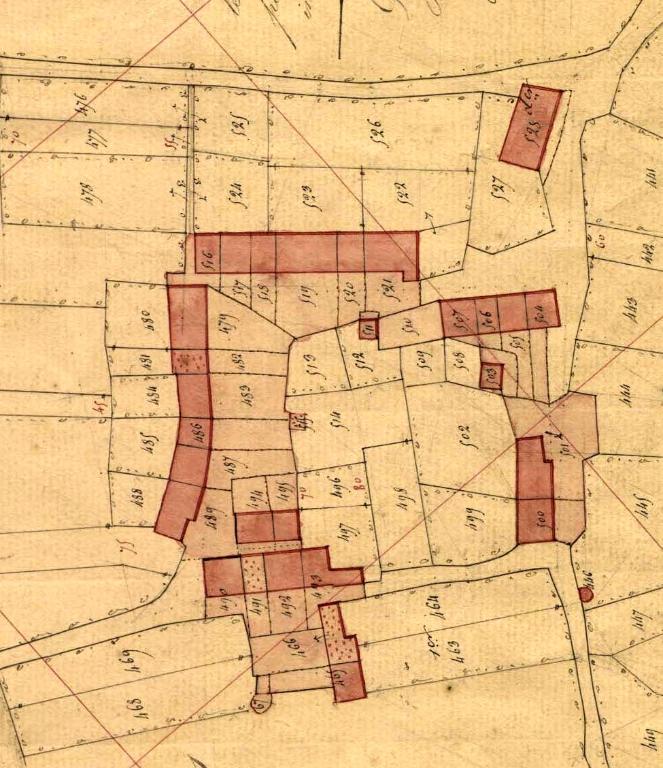

Le hameau de la Chiennais conserve sa structure ancienne, une organisation du bâti en rangées, des multiples accès dont un ancien chemin taluté en bordure de la vallée. La plupart des logis ont été transformés ou reconstruits au 19e siècle dans l’alignement des constructions antérieures des 17e et 18e siècles. Si l’origine du hameau n’est pas établie avec certitude, son implantation en bordure d’une vallée, la présence d’anciens lavoirs, et les mentions dans les états de section du cadastre de 1844 de courtils à chanvre présagent, sous l'Ancien Régime, d’une économie mixte liée au travail traditionnel de la terre, de la culture et la transformation du chanvre. Toutefois, le recensement de la population de Bobital en 1836 ne mentionne déjà plus cette activité ancestrale, puisqu’un seul tisserand Thomas Marmion est répertorié sur les 49 familles recensées dans la commune.

Vestiges de routoirs et d'un four à chanvre ?

Pour extraire les fibres destinées à faire du fil, il fallait mettre les bottes de chanvre à tremper plusieurs jours dans une rivière, ou dans un bassin maçonné appelé le routoir. Cette opération de décantation était d’une odeur âpre et putride qui explique la position des bassins souvent à l’écart des habitations. Si la mention d’un routoir n’apparaît pas dans la liste des toponymes consignés dans les registres des états de section de la Chiennais, il est toutefois signalé en 1844 la présence de lavoirs et d’un four circulaire. Ce dernier situé en contrebas du chemin qui mène à la Bellangerie était peut-être un four à chanvre comme l’indiquerait sa situation isolée, sa disposition adossée au talus, et sa forme circulaire. La plupart des fours à chanvre se présentent sous la forme d’une tour ronde, à deux étages pour permettre l’accès de plain-pied aux deux portes de la chambre de chauffe en rez-de-chaussée et de la chambre de séchage à l’étage.

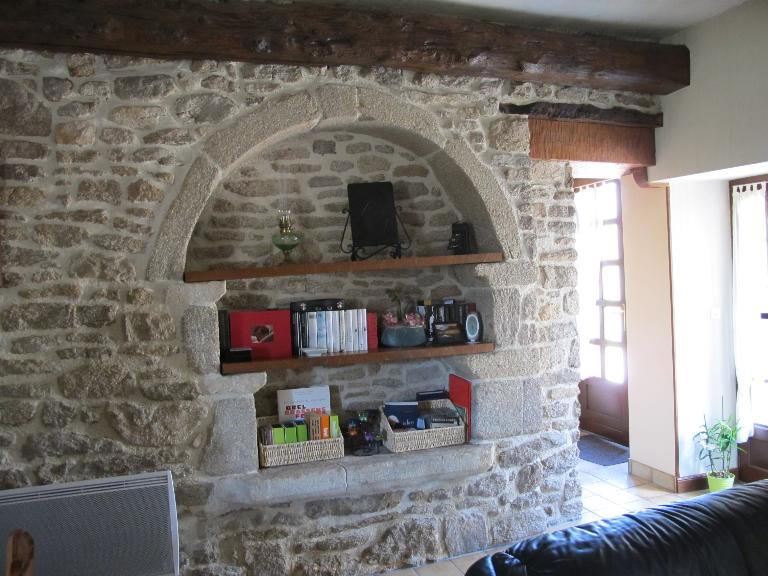

La reconstruction du bâti sur des bases plus anciennes

Comme dans la plupart des villages ruraux de Bretagne, la reconstruction du bâti sur des bases plus anciennes et le remploi de matériaux sont des facteurs courants auxquels s’ajoute également la mitoyenneté. Le nouveau logis venant prendre appui sur le pignon de l’ancien logis. La grande ferme située au nord de la Chiennais est un exemple particulièrement significatif et bien conservé de ces évolutions dans le temps. A l’ancien logis du 17e siècle, à trois pièces en rez-de-chaussée est adjoint un nouveau logis dans le milieu du 19e siècle avec ses dépendances, étable à chevaux et étable à vaches continuant l’alignement. Seule la porcherie est un édifice indépendant.