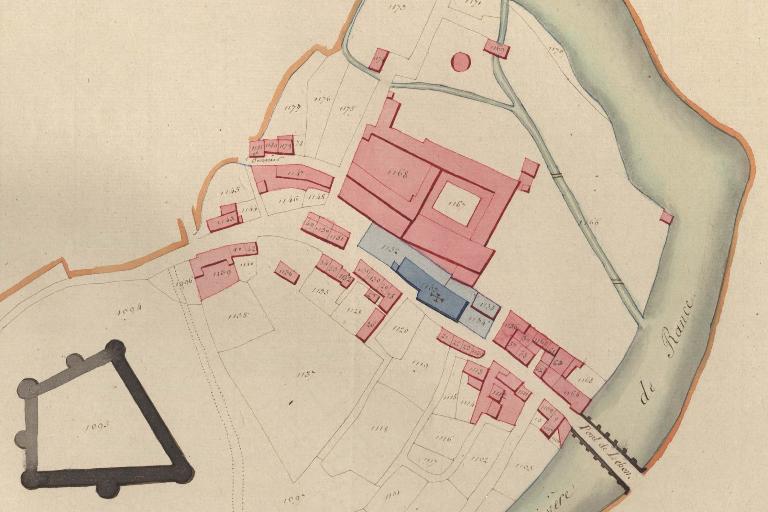

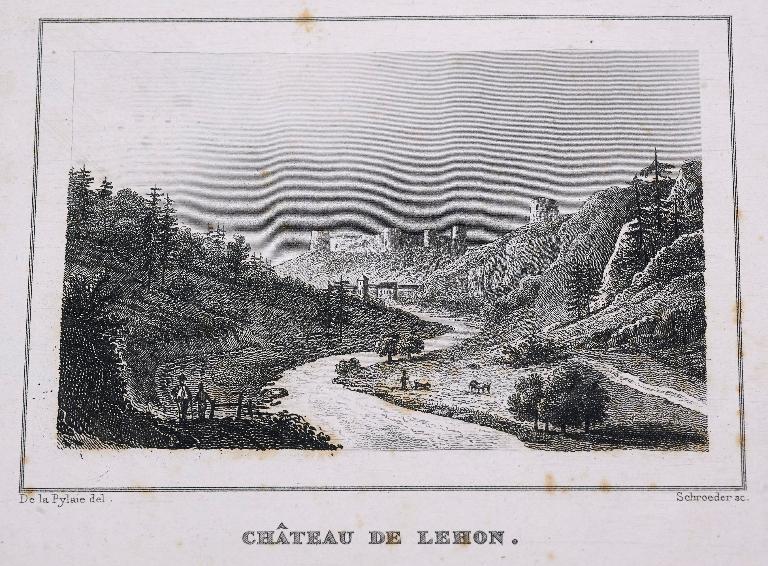

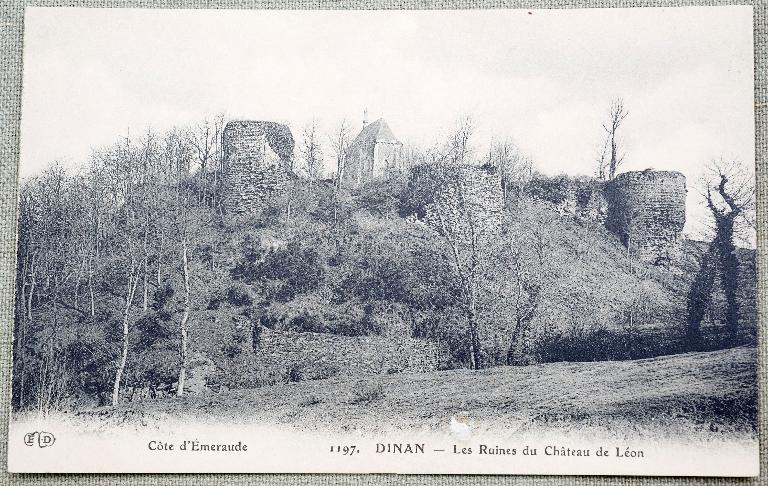

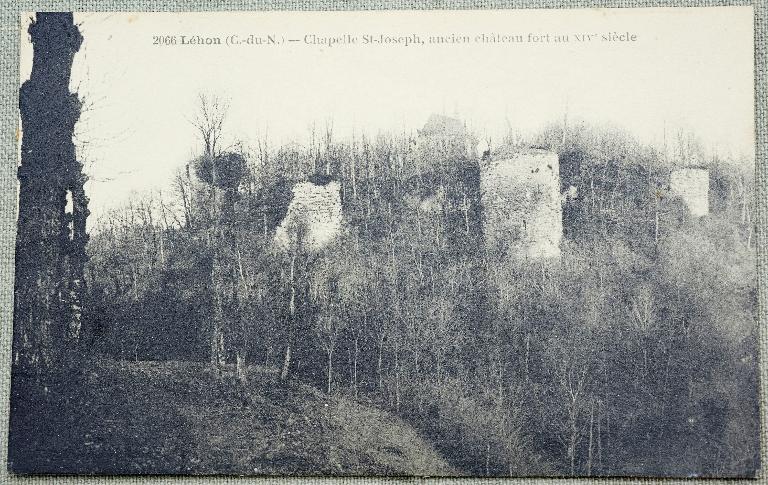

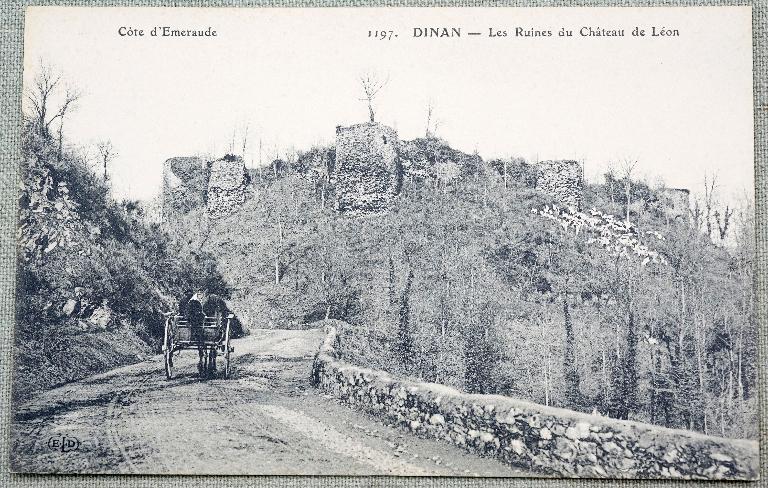

Bâtie sur un éperon rocheux, la forteresse de Léhon défendait l'entrée de la vallée de la Rance. Le château est mentionné pour la première fois en 1034, lors de la guerre d'héritage qui opposa Alain et Eudon, fils du duc de Bretagne, Geoffroy Ier. Le rôle militaire du château de Léhon a été important pendant tout le moyen-âge : verrou d’un nœud routier, il commandait une agglomération qui s’était développée autour de l’abbaye fondée au 9e siècle. En 1169, il fut rasé selon les conditions du traité de paix conclu entre Louis VII, roi de France et Henri II, roi d’Angleterre. Ce sont les ruines de la forteresse construite au 13e siècle qui nous sont parvenues aujourd’hui. Son tracé qui adopte un plan polygonal trapézoïdal est caractéristique des forteresses dites « philippiennes ». Les courtines sont défendues par une tour semi circulaire placée sur chaque angle, et des tours intermédiaires en forme de fer à cheval, renforcent les murailles au milieu. Modifié et renforcé aux 14e et 15e siècles, tombé en déshérence aux siècles qui s’en suivent puis restauré récemment, le château de Léhon conserve encore tout son pouvoir de fascination et de puissance féodale.

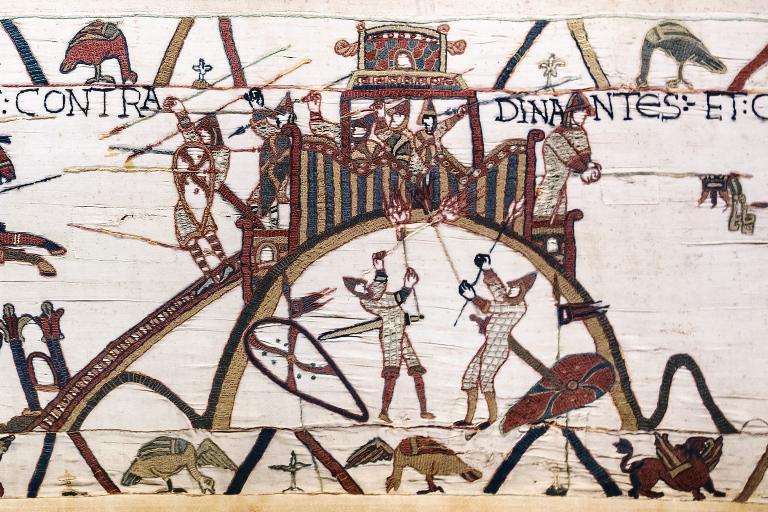

La "tapisserie" de Bayeux

Brodée en Angleterre dans la seconde moitié du 11e siècle, cette célèbre toile de lin est une commande de Odon, évêque de Bayeux, demi-frère de Guillaume le Conquérant. Ce grand cycle narratif a pour vocation d'apporter une justification religieuse à la conquête du trône d'Angleterre par Guillaume, duc de Normandie. Les différentes scènes représentées sont tissées comme une épopée sans réel souci de véracité. Une inscription en latin évoque la famille de Dinan : Hic milites willelmi ducis pugnant contra Dinantes, qui se traduit : ici les soldats du duc Guillaume combattent contre les Dinan et Conan rend les clés. En 1064, comme l'indique Simon Guinebaud, le site de Dinan est le siège d'une seigneurie naissante dont la fondation remonterait aux années 1030 1035. Bien que cela ne soit pas impossible, il apparaît étonnant qu'une puissante forteresse y soit déjà édifiée d'autant plus que le château de Léhon n'est distant que de quelques kilomètres. Mais, c'est surtout la présence du coffre reliquaire brodé au sommet de la tour qui interpelle et peut évoquer les reliques de Saint-Magloire conservées à l'abbaye de Léhon, centre spirituel important et lieu de pèlerinage. Ainsi, le château représenté sur la tapisserie pourrait être non pas celui de Dinan, mais celui de Léhon.

Photographe à l'Inventaire