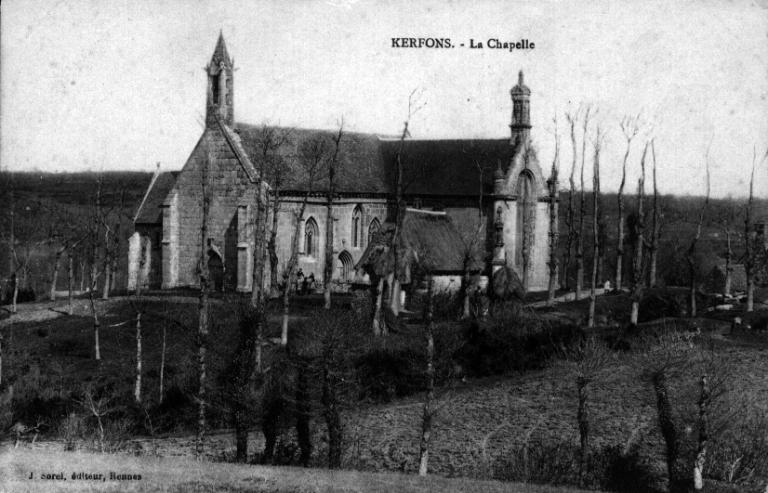

"Notre-Dame de Kerfons ou Kerfaouës (1) est bâtie sur les terres de l'ancien fief de Coatfrec, une des seigneuries les plus riches des rives du Léguer puisqu'elle s'étendait sur presque toute la rive gauche et sur une partie de la rive droite. Face à la forteresse de Tonquédec s'élevait le château de Coatfrec où ont été mis en scènes tant de légendes et de drames chevaleresques de la littérature romantique trégorroise. Du château, résidence des fondateurs de la chapelle, il ne subsiste plus aujourd'hui que des ruines.

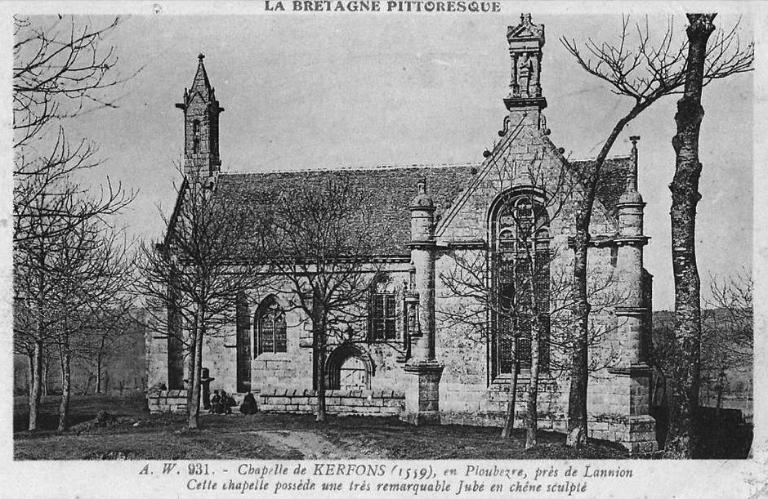

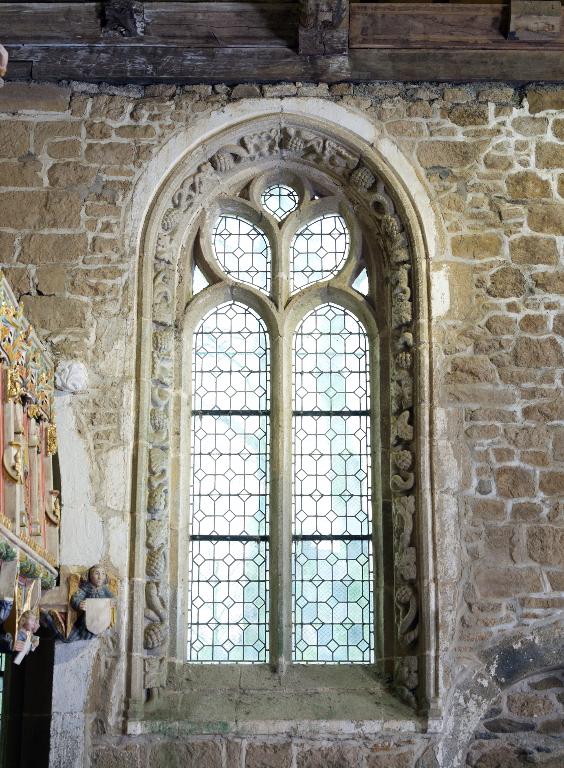

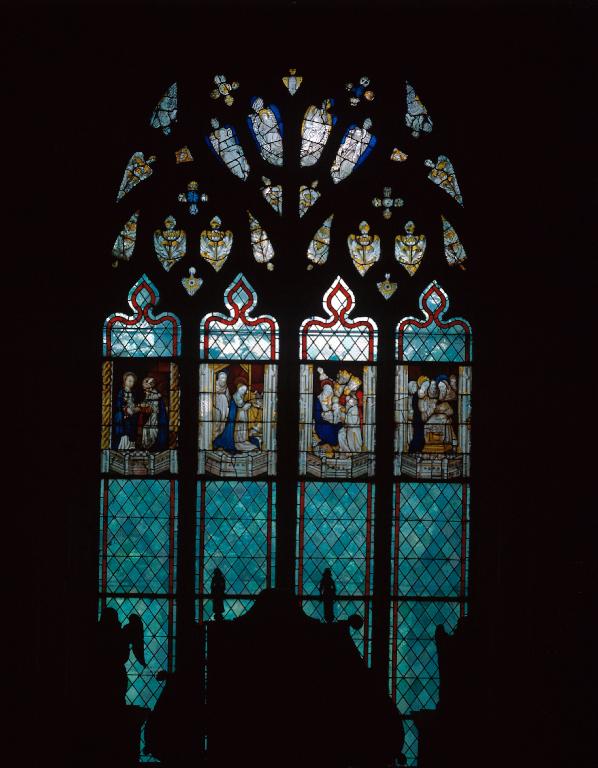

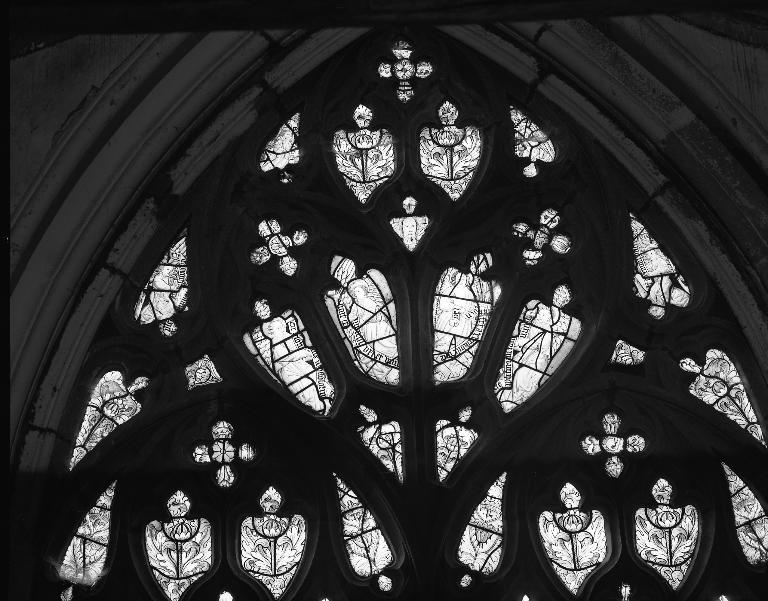

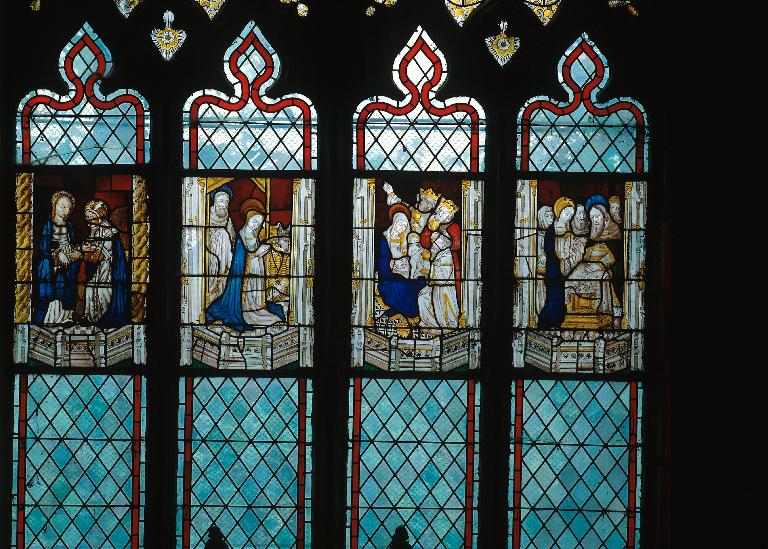

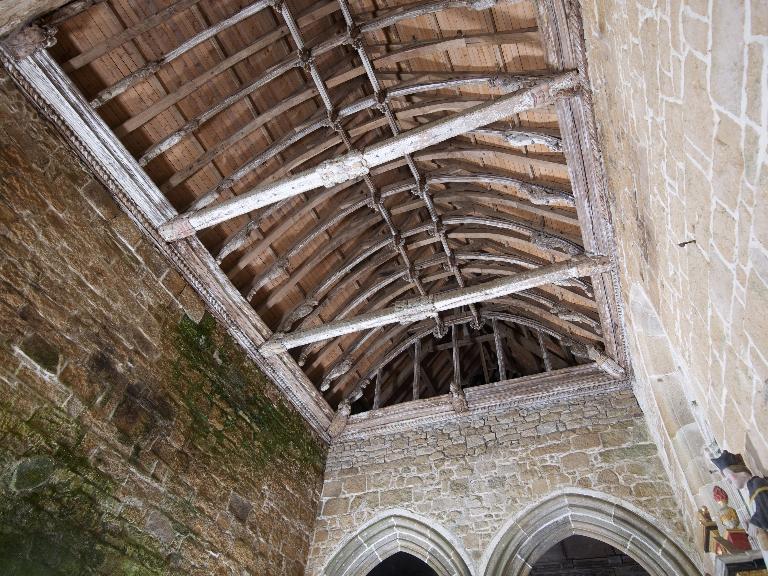

Le patronyme du fief disparaît à la fin du 14e siècle lorsqu'en 1373 l'héritière épouse Henry de Coëtgourhéden, seigneur de Pestivien. Ce sont probablement les constructeurs de la chapelle dont les parties les plus anciennes, nef et chœur, remontent à la fin du 14e siècle. Les similitudes frappantes avec certains éléments architecturaux de la cathédrale de Tréguier, notamment les supports du chœur, ne permettent pas d'accepter la datation généralement proposée par les auteurs : première ou deuxième moitié du 15e siècle. Les bulles pontificales de 1387 et 1389 précisent que l'édifice a été endommagé lors des troubles de la guerre de Succession et les travaux du 15e siècle sont principalement des restaurations, tout d'abord, celles du mur sud de la nef entreprises dans les toutes premières années du 15e siècle par les Kérimel, héritiers de la terre depuis le mariage d'Alain de Kérimel avec Jeanne de Coatgourhéden [Coëtgourhéden]. Les travaux sont poursuivis par les Penhoët, nouveaux seigneurs prestigieux, puisque la terre sera érigée en baronnie en 1451 par Pierre II en faveur de Guillaume de Penhoët. Leurs armoiries, d'or à une fasce de gueules, sont sculptées sur le calvaire et, d'après un texte de 1771 (A.D. 22 E 1644), elles figuraient dans la verrière orientale de la chapelle Sud et sur le jubé. La fenêtre richement ornée de pampres a été percée à ce moment pour éclairer la nef trop obscure. A ces fins, le contrefort a été remanié et déporté vers la droite.

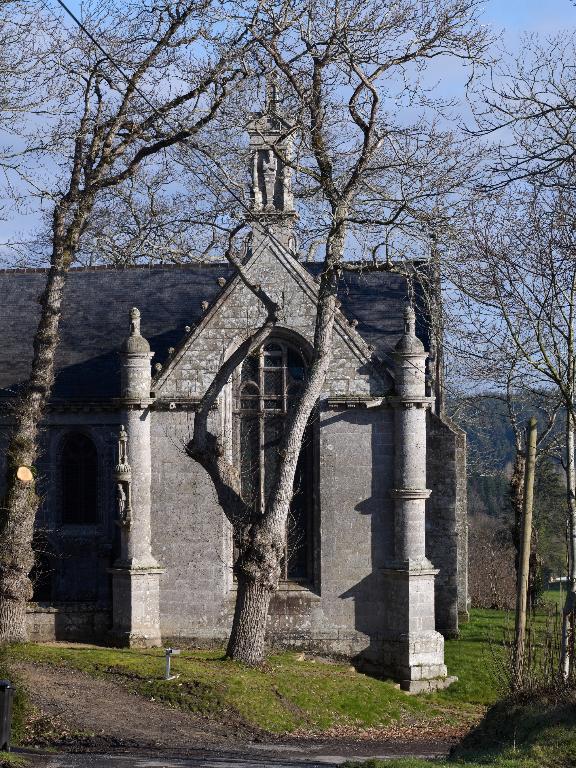

La branche des Penhoët-Coatfrec se fond en 1492 dans la famille de La Touche-Limousinière en Loire-Atlantique. Un des fils épouse en 1522 un membre d 'une des plus grandes familles bretonnes, Marquise de Goulaine qui meurt en 1531 et est enterrée dans la chapelle Saint-Yves de Kerfons, c'est-à-dire dans la chapelle sud du transept. En 1533, leur fille Françoise de La Touche est inhumée dans la même chapelle aux cotés de sa mère et leur deuxième fille Claude fera rebâtir en 1559 la chapelle funéraire de la famille. Ces travaux nécessitent la surélévation de la nef avec des modillons et l'aménagement d'une sacristie au bas de la nef.

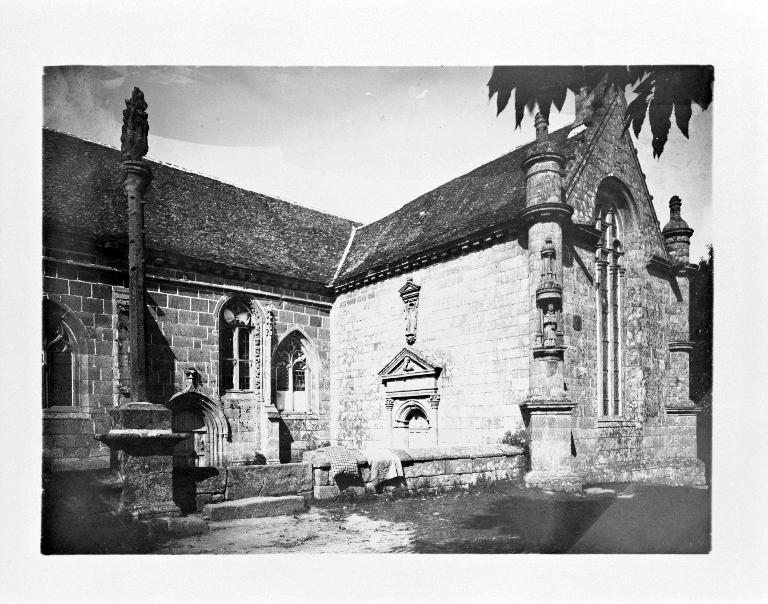

Le rôle et la personnalité des fondateurs sont essentiels pour expliquer l'originalité de cette chapelle des Goulaine où repose Marquise, belle-sœur de Gui III d'Espinay, seigneur de Champeaux. On connaît depuis les travaux de René Couffon sur la collégiale de Champeaux le rôle primordial joué par les d'Espinay pour la diffusion des idées humanistes et des arts renaissants en Bretagne. Ils sont justement célèbres pour leur commande à l'architecte angevin Jean de l'Espine d'un tombeau érigé en 1553. Le goût pour la nouvelle expression artistique s'est ainsi répandu dans les parages de Coatfrec. En effet la chapelle Saint-Yves n'a pas de parenté évidente avec d'autres monuments "Renaissance" de la région. Ici l'architecte a éliminé tout le décor si prisé à Notre-Dame de Guingamp ou à Notre-Dame de Bulat-Pestivien où s'épanouissent coquilles, rinceaux, arabesques, puni et candélabres, Kerfons est sans doute la première expression bretonne du classicisme naissant, affirmé par la pureté d'un style totalement épuré où seules apparaissent les grandes directrices architecturales. Le décor n'occupe en effet que les parties secondaires de l'ouvrage : un buste en costume Henry II, des angelots dans les écoinçons (réminiscences des bustes inscrits dans des médaillons), une niche d'inspiration florentine, des niches à coupoles sur les contreforts et un amortissement du pignon en forme de campanile orné de personnages à demi nus sur des termes imitant le tempietto italien.

Les références architecturales sont savantes et prestigieuses : Porte Dorée de Fontainebleau pour la porte à encadrement de colonnes et agrafe à l'italienne en forme d'S, gaines du frontispice de l'ouvrage de Serlio, niches à la Philibert de l'Orme, remplages comparables à ceux de Saint-Eustache de Paris de vingt ans son aînée. Cependant l'artiste n'a pas freiné sa fantaisie notamment dans les chapiteaux de la porte où l'inspiration corinthienne est totalement dépassée et recomposée. Seule note "locale" dans toutes ces références lointaines, les nervures rayonnantes de l'embrasure de la porte. Ces moulures qui n'ont aucune raison d'être architectonique, paraissent visualiser les sommiers de l'arc. Elles simulent un effet de perspective comme pour marquer une profondeur factice telle une voussure très profonde que l'on découvre sur les dessins d'arcs de triomphe des traités d'architecture de la deuxième moitié du 16e siècle. Cet artifice décoratif avait déjà été utilisé à Bulat-Pestivien dès 1522 et à Guingamp dès 1537. Plus au sud on les observe à Saint-Servais. En 1585, elles sont encore sculptées sur une porte de Saint-Jean-du-Baly à Lannion.

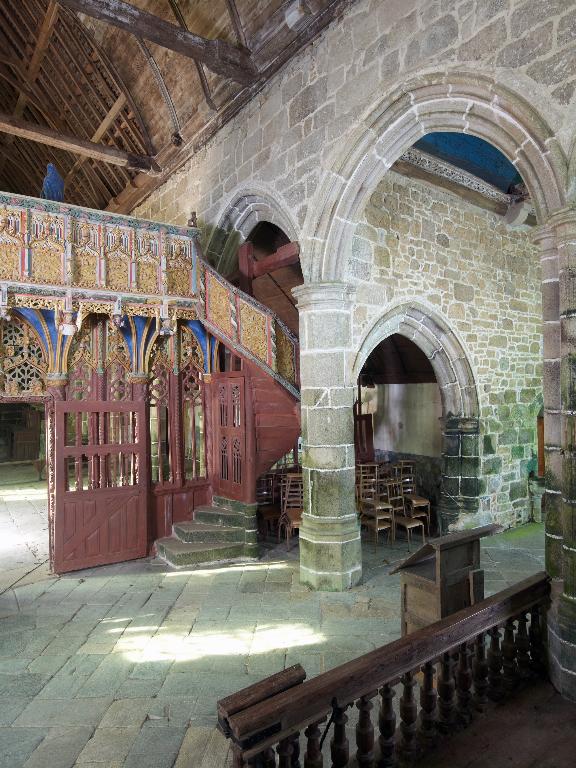

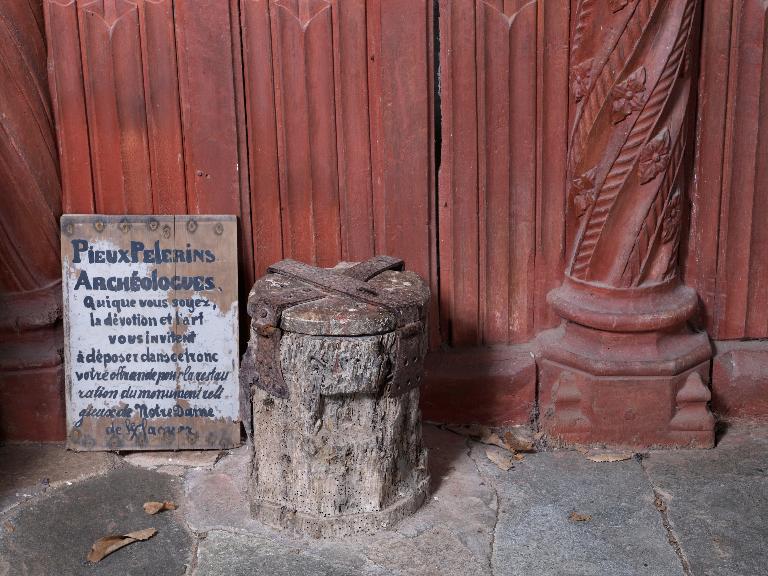

A l'intérieur, la majorité du mobilier et de son décor date du 17e siècle. Les archives des Côtes-du-Nord conservent des précieux comptes des 17e et 18e siècles pour des travaux de peinture et menuiserie sur ce mobilier. On y lit fréquemment le nom d'Yves Briand, menuisier, artisan du retable, de la chaire, de deux confessionnaux et de la clôture du chœur entre 1674 et 1685.

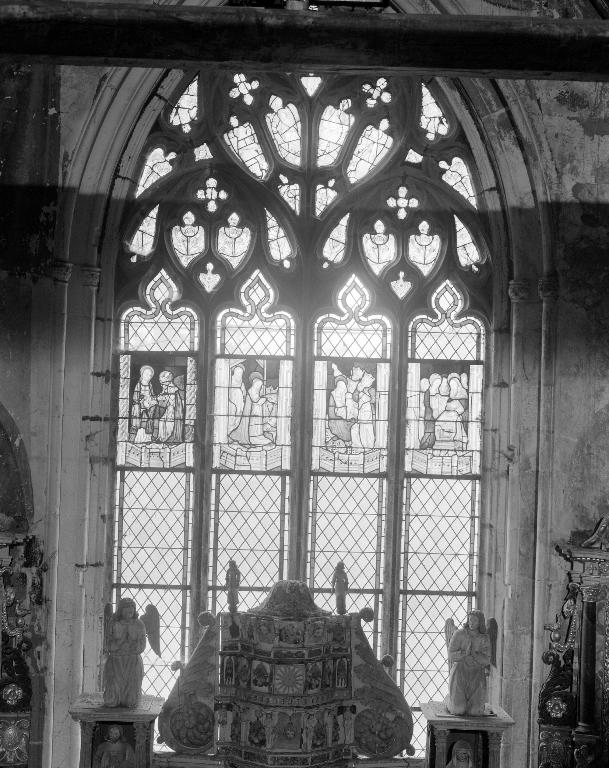

La chapelle de Kerfons est justement célèbre par la richesse de ce mobilier et principalement par son jubé en bois sculpté (Cl M.H.) généralement daté des dernières années de la décennie 1480. Il semble qu'il faille repousser de quelques années cette datation en raison des nombreux éléments nouveaux qui annoncent le style Louis XII en vogue à la charnière des 15e et 16e siècles : décor en torsade des poteaux, rinceaux et cornes d'abondance dans les réseaux, écailles sur les meneaux. On ne peut observer tous ces éléments sur le jubé de Saint-Fiacre du Faouët daté de 1480. Le Christ qui surmontait la tribune au-dessus de la galerie des apôtres avec sainte Barbe et sainte Madeleine a été vendu en 1907. Ce jubé possède encore son escalier en vis d'accès à la tribune.

La chapelle de Kerfons demeure comme une expression de toutes les influences qui ont généralement marqué l'architecture religieuse bretonne de la fin du 14e siècle au 15e siècle mais elle demeure un cas particulier de la Renaissance bretonne".

(1) Classé Monument Historique en 1920.

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.